Den Eindruck hat der Londoner Regierungschef jetzt aufs Schönste bestätigt: Die Abgabe von Macht an das Parlament und die Regionalregierung in Edinburgh sei „ein Desaster“ gewesen, ja stelle „Tony Blairs größten Fehler“ dar, teilte der konservative Vorsitzende mit – Wasser auf die Mühlen all jener Schotten, die lieber heute als morgen die 1707 gegründete Union mit England auflösen würden.

Hat das Psychodrama um den Abgang seines bisher engsten Beraters Dominic Cummings die Urteilsfähigkeit des Premiers beeinträchtigt? Oder war er in Gedanken bei seiner zehntägigen Selbstisolierung in der Downing Street, die der Kontakt mit einem Corona-infizierten Abgeordneten nötig gemacht hat? Jedenfalls musste der erfahrene Politiker damit rechnen, dass seine Äußerungen im Zoom-Gespräch mit mehreren Dutzend Fraktionskollegen umgehend ihren Weg in die Medien finden würden.

Ein Regierungssprecher versuchte gestern noch, das Schlimmste zu verhindern: Gemeint habe Johnson natürlich nicht die gesamte Regionalisierung des einst übermäßig zentralistischen Königreiches. Diese hat seit der Amtszeit des Labour-Premiers Blair (1997-2007) nicht nur Schotten, Walisern und Nordiren eigene Volksvertretungen gebracht; nach London erhielten auch andere große Städte in England wie Manchester, Birmingham oder Bristol ihre eigenen Bürgermeister mit exekutiven Kompetenzen. Das laufe alles problemlos, so der Sprecher sinngemäß, nur die schottischen Nationalisten seien darauf aus, das Königreich zu zerstören.

Verheerende Reaktionen

Aller Beschwichtigung zum Trotz fielen die Reaktionen verheerend aus. Die größte Bedrohung der Union stelle Johnson selbst dar, schäumte der schottische Labour-Chef Richard Leonard. „Verachtung“ fürs Edinburgher Parlament diagnostizierte die Nationalpartei SNP, deren Chefin Nicola Sturgeon als Ministerpräsidentin der seit 2007 SNP-geführten Regionalregierung amtiert. „Loses Gerede“ attestierte der aus Schottland stammende Ex-Außenminister Malcolm Rifkind seinem Parteichef, und der regionale Tory-Vorsitzende präzisierte öffentlich, was damit gemeint ist: Nicht die Regionalisierung sei desaströs, so Douglas Ross; vielmehr treffe der Begriff auf die „Besessenheit“ zu, mit der die SNP ein zweites Referendum über die Unabhängigkeit anstrebt.

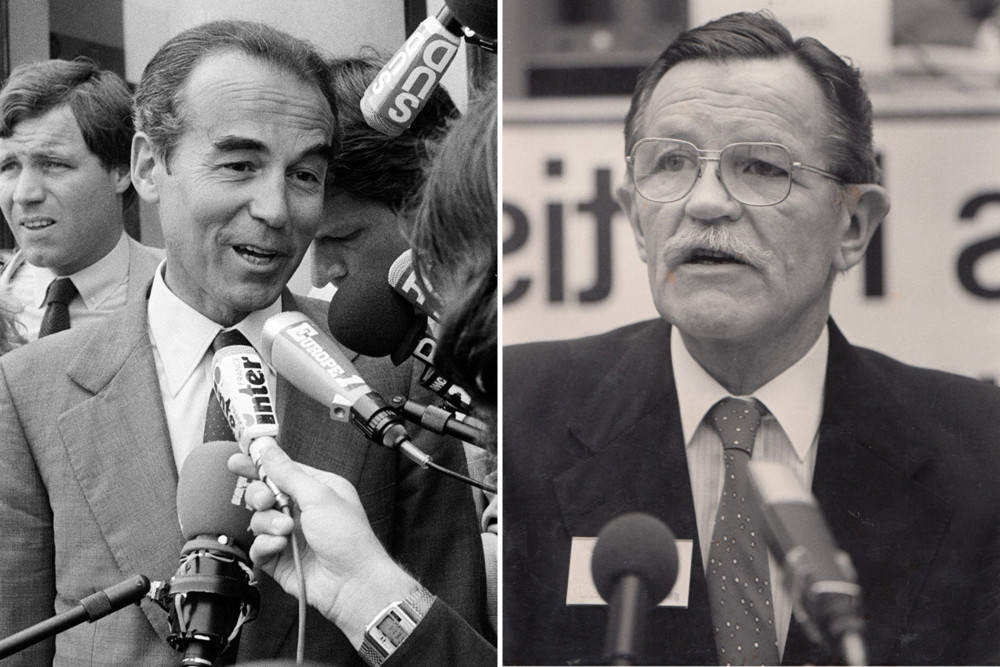

Zu dem Thema will Ross, 37, seinem Londoner Parteifreund, 56, demnächst Nachhilfeunterricht erteilen. Ohnehin hat der Landwirt und Fussball-Schiedsrichter weite Teile seiner erst dreimonatigen Amtszeit damit verbracht, sich von der Zentralpartei zu distanzieren. „Wir haben versäumt, das Land nach dem Brexit-Referendum zusammenzuführen“, sagte Ross zu Monatsbeginn in einer kaum beachteten Rede vor dem konservativen Thinktank Policy Exchange. Das schmerzhafte Thema hat im Norden besondere Relevanz: Während Engländer und Waliser 2016 mehrheitlich für den EU-Austritt stimmten, wollten die Schotten mit 62-prozentiger Mehrheit (wie Nordiren mit 56 Prozent) im Brüsseler Club bleiben.

Londons arrogante Art

Heftig kritisierte der stolze Schotte auch die arrogante Art, mit der London die Regionen im Kampf gegen SARS-CoV-2 behandelt hat. Immer wieder hätten die für die Gesundheitsversorgung zuständigen Regionalregierungen „Details aus Pressemitteilungen“ erfahren müssen. Das müsse sich rasch ändern, sagte Ross und forderte eine bessere Einbindung der unterschiedlichen Landesteile sowie mehr Transparenz.

Die britische Regierung wird gut daran tun, ihr Verhalten nach Ross’ Ratschlägen zu verändern. Denn im Mai stehen in Schottland Neuwahlen an. In den Umfragen liegt die SNP locker über 50, gelegentlich sogar bei 55 Prozent. Sturgeon selbst heimst trotz keineswegs geglückter Pandemiebekämpfung und mancherlei innerparteilichen Querelen stolze Zustimmungswerte ein. Schon hat die Ministerpräsidentin klargestellt: Der vierte Wahlsieg in Folge gebe ihrer Partei ein Mandat für das zweite Unabhängigkeitsreferendum, das die Nationalisten seit ihrer Niederlage (45:55 Prozent) vor sechs Jahren anstreben. Umfragen zufolge würde die Mehrheit diesmal tatsächlich den Bruch mit London anstreben.

Zur Begründung für das erneute Votum führt Sturgeon vor allem den EU-Austritt des Landes an. Sollte das Königreich am Jahresende auch noch ohne Vereinbarung mit Brüssel im Chaos aus der Übergangsfrist ausscheiden, hätte die SNP neue Munition in der Hand. Ein von Johnson hausgemachtes Desaster, sozusagen.

De Maart

De Maart

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können