„Exoten“ in Luxemburg

Schwarze Menschen waren um die Jahrhundertwende in Luxemburg eine Seltenheit und wurden von der Bevölkerung oft als „exotisch“ angesehen. Diese Haltung wurde einerseits verstärkt durch die Zurschaustellung von Afrikanern in sogenannten „Völkerschauen“, wie sie unter anderem auch auf der Schobermesse zu sehen waren, andererseits durch die Tätigkeit von Schwarzen US-Amerikanern, Franzosen oder Belgiern in der Unterhaltungsbranche (Musiker, Tänzer oder Boxer). Andere waren die Nachkommen von weißen Luxemburgern mit Schwarzen. Einige der Väter waren in der belgischen Kolonie Kongo als Kolonialbeamte tätig.

Verfolgung unter deutscher Besatzung

In Luxemburg lebten unter deutscher Besatzung mindestens sechs Schwarze. Die Nationalsozialisten betrachteten sie als „rassisch minderwertig“ und verbreiteten diese rassenideologische Ansicht durch Vorträge und Zeitungsartikel. Im Vergleich zu anderen Gruppen wie zum Beispiel den Juden hatten die Nationalsozialisten aber keine klare Haltung den Schwarzen gegenüber.

Die Serie

In der Rubrik „E Bléck duerch d’Lëns“ liefern die Historiker*innen André Marques, Julie Depotter und Jérôme Courtoy einen facettenreichen Blick auf verschiedene zeitgeschichtliche Themen.

In Deutschland wurden ab 1937 hunderte Kinder und Jugendliche behördlich erfasst und zwangssterilisiert. Als Nachkommen Schwarzer französischer bzw. US-amerikanischer Soldaten mit deutschen Frauen wurden diese als „Negermischlinge“ bezeichneten Personen als Schwächung der deutschen „Volksgemeinschaft“ angesehen. Die Nationalsozialisten erließen Arbeitsverbote und wiesen zahlreiche Schwarze aus, wenn sie nicht deutsche Staatsbürger waren. Es kam gelegentlich zu Fällen von willkürlicher Gewalt, die von den Behörden geduldet wurden. Diese Fälle betrafen nicht nur deutsche Schwarze, sondern ab Mai 1940 auch französische und US-amerikanische Kriegsgefangene die Opfer von medizinischen Versuchen, wahllosen Erschießungen und Misshandlungen wurden. Nichtsdestotrotz konnten einzelne Schwarze als Schauspieler weiterarbeiten oder mussten innerhalb der Wehrmacht ihren Dienst leisten. Einige Schwarze Deutsche überlebten den Krieg größtenteils unbeschadet.

Auch im besetzten Luxemburg gab es deutliche Unterschiede im Umgang mit der Schwarzen Minderheit.

Diejenigen mit fremder Staatsbürgerschaft wurden von den Behörden ausgewiesen. Der Umgang mit den Kindern Luxemburger Abstammung fiel den NS-Behörden deutlich schwerer. Es wurde versucht, auch sie aus dem Land zu drängen. Sie verloren ihre Arbeit, wurden unter Druck gesetzt, ihre Ehen mit „volksdeutschen“ Frauen zu beenden, und ihnen wurde mit Zwangssterilisation gedroht.

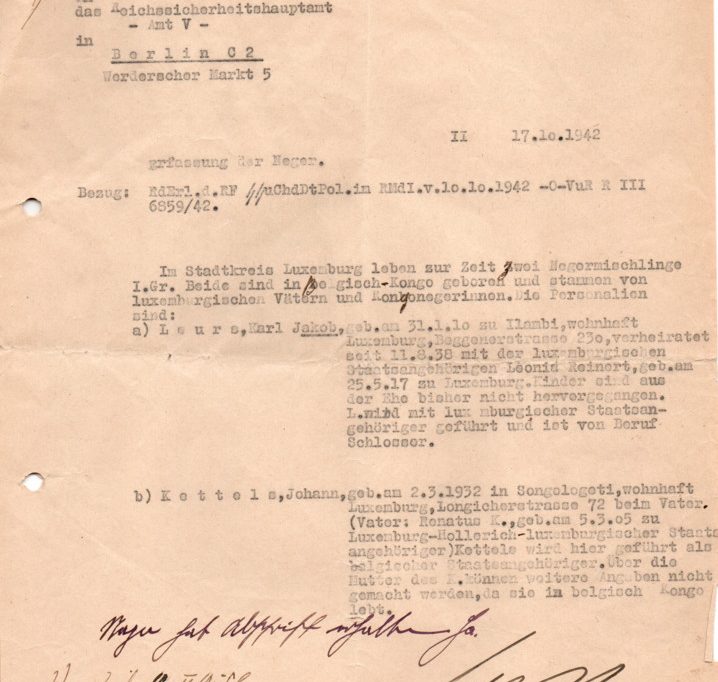

Im Oktober 1942 wurden die als „Neger“ und „Negermischlinge“ bezeichneten Personen reichsweit erfasst, so auch im de facto annektierten Luxemburg. Das endgültige Ziel dieser Erfassung bleibt aus heutiger Sicht unklar, höchstwahrscheinlich handelte es sich jedoch um die erste Phase eines geplanten Völkermordes.

Heute geht man davon aus, dass mindestens 2.000 Schwarze die Haft in den Konzentrations- und Kriegsgefangenenlagern nicht überlebt haben.

Charles Gregory, Rachel Fataki und Jean-René Kettels

Auch der in Luxemburg ansässige US-Amerikaner Charles Gregory wurde von den NS-Besatzern festgenommen. Seit 1941 hatte die Zivilverwaltung erfolglos seine Ausweisung gefordert. Mit dem Kriegseintritt der Vereinigten Staaten wurde er in ein Internierungslager nach Laufen (D) in Bayern verschleppt. Dort verschlechterte sich zunehmend Gregorys Gesundheitszustand. Eine Rückkehr nach Luxemburg stand für die Gestapo und die Zivilverwaltung jedoch außer Frage. Im Juni 1942 wurde er mittels eines Gefangenenaustausches in die Vereinigten Staaten repatriiert.

Die Beispiele der Kinder Jean-René Kettels und Rachel Fataki unterstreichen den unterschiedlichen und oft unklaren Umgang der NS-Besatzer gegenüber Schwarzen, darunter die luxemburgischer Abstammung.

Den zehnjährigen Jean-René Kettels aus Luxemburg-Stadt versuchte man ab 1943 nach Belgien auszuweisen, weil sein Vater, ein luxemburgischer Kolonialbeamter im Belgisch-Kongo, bereits seit 1926 belgischer Staatsbürger war. Nach mehreren gescheiterten Übergabeversuchen wurde Jean-René im Februar 1944 an die belgische Polizei übergeben und in ein Heim gebracht. Nach dem Krieg kehrte er zu seiner Großmutter nach Luxemburg zurück.

Vor seiner Ausweisung war er im Oktober 1942 von den NS-Behörden als „Negermischling“ erfasst worden, genauso wie die neunjährige Rachel Fataki. Im Gegensatz zu Kettels wurde das in Ixelles (B) geborene Mädchen nicht ausgewiesen, sondern lebte zusammen mit seiner belgischen Mutter luxemburgischer Abstammung bis Kriegsende relativ ungestört in Mertzig.

Ausstellungen und Begleitmaterial

Die Ausstellung „Vergessene Opfer des NS-Regimes in Luxemburg“ ist noch bis zum 22. Dezember 2024 im „Musée national de la Résistance et des Droits humains“ zu sehen. Die Ausstellung wird von einem pädagogischen Ausstellungskatalog begleitet. Zudem wird ab Ende Oktober der dazugehörige wissenschaftliche Sammelband erscheinen, mit den Beiträgen von Vincent Artuso, Kathrin Meß, Daniel Thilman, André Marques, Frédéric Stroh und Jérôme Courtoy.

De Maart

De Maart

"Diejenigen mit fremder Staatsbürgerschaft wurden von den Behörden ausgewiesen."

Angeblich gibt es das heute noch. Man hört da so einiges!