Unter ihnen befinden sich Studenten, Kritiker, Theaterfreunde, selbst Germanisten der Universität von Luxemburg. Sie sitzen an einem runden Tisch, schieben sich Hotdogs rein und stellen sich die verzwickte Frage: „Kann man Schwänze essen oder sie nur genießen?“

Was ihnen am vergangenen Donnerstagabend im Kasemattentheater aufgetischt wurde, war wahrlich keine leichte Kost. Einige taten so, als hätten sie Jelinek längst durchschaut. Andere sprachen ehrlich und verneinten ihr Verständnis. Gibt es einen Grund, sich zu schämen? Nein! Denn die Sprache Jelineks ist ein unaussprechlich dichtes Konstrukt von Wortfetzen, die sich in einer kaum wahrnehmbaren Schnelligkeit zusammenfügen, um sich Sekundenbruchteile später wieder aufzuheben.

Jelineks Sprache: Ein Kraftakt

„Erst nach tagelanger Durchforstung und Zerlegung ihrer Sprache konnte ich behaupten, der Groschen sei gefallen“, erinnert sich Christiane Rausch, die sich in „Babel“ der „scharfzüngigen Polyphonie“ Jelineks bedient. So bezeichnen Kritiker und Forscher das vielschichtige Sprachuniversum von Elfriede Jelinek, die im Jahr 2004 für den „musikalischen Fluss von Stimmen und Gegenstimmen in Romanen und Dramen, die mit einzigartiger sprachlicher Leidenschaft die Absurdität und zwingende Macht der sozialen Klischees enthüllen“ mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet wurde.

Anne Simon, junge und furchtlose Regisseurin, wagt und tastet sich ganz sachte an eine der ganz Großen heran.

Doch auch Anne Simon, das gesteht sie freimütig ein, ist bei Jelinek an ihre Grenzen gestoßen und kürzte das Stück „Babel“ mehr als um die Hälfte. Auch beließ sie es bei einer szenischen Lesung, in deren Mittelpunkt einzig und allein Jelineks Mehrstimmigkeit steht, in der sich vulgäre Textfragmente und tiefsinnigen Diskurse überlagern und banale Erkenntnisse sich mit sublimen Wahrheiten vermischen.

Zwischen Genialität und Ratlosigkeit

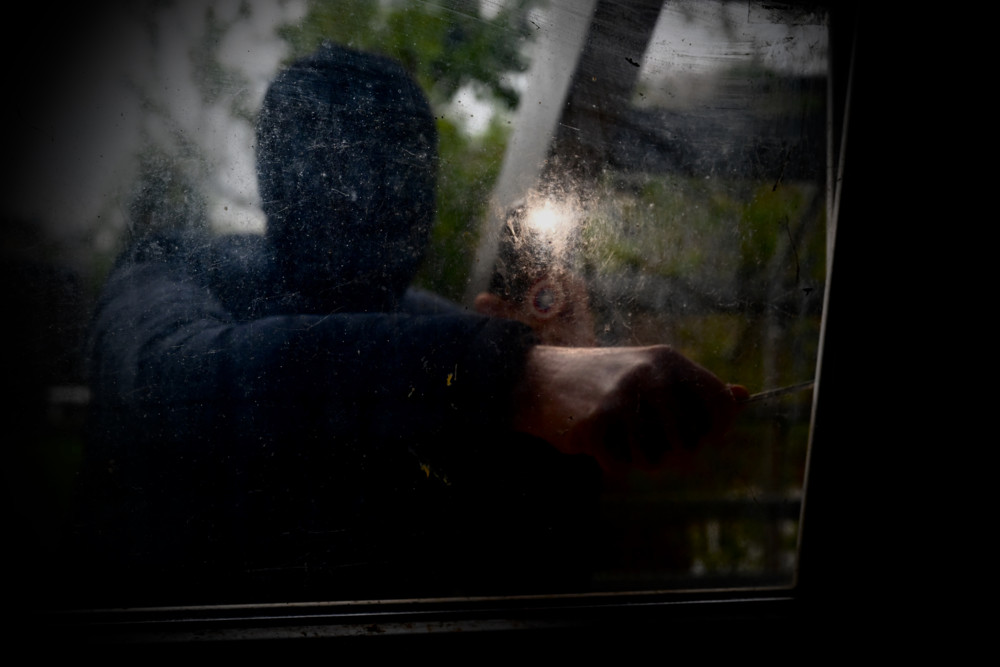

Es war der erste von insgesamt drei Monologen, die die Besucher des Kasemattentheaters ins kalte Wasser warfen. Nora Koenig liest genüsslich aus „Babel“ – eine schonungslose Auseinandersetzung mit dem Irakkrieg und allem, was mit ihm in Verbindung steht –, bedient sich einer Wortwahl, die ungezügelt und ungestüm von ihren Lippen fließt. Kraftvoll steht sie da, in ihrem pink gefärbten Plüschrock, karierten Strumpfhosen und gestreiften Blazer und spricht nicht zum Publikum, sondern in eine Kamera, die das Gesagte festhält. Neben ihr, am Boden, liegt Pitt Simon, mit Schnuller im Mund, der zwar erwachsen, dennoch immer das Baby seiner Mutter bleiben wird.

Der zweite Monolog gehört Christiane Rausch. Im Kittel und mit Lesebrille sitzt sie am Küchentisch, schneidet Schwänze in kleine Scheiben und verabreicht sie dem Sohnemann. Dabei reflektiert sie über ihre Existenz als Frau und Mutter und stellt sich die existentialistische Frage, ob sie alleine als Frau oder erst als Mutter etwas wert ist.

Pure Sprachgewalt

Ihr Monolog ist pure Sprachgewalt und bündelt die Themen, die in „Babel“ aufkommen: 9/11, Abu Ghraib, Mediatisierung der Gewalt … Und wieder liegt Pitt Simon auf dem Fußboden, dieses Mal nicht mit Schnuller, sondern mit Spielzeug, das er in zwei Türme krachen lässt. Der dritte und letzte Monolog ist ein rhetorisches Meisterstück Jelineks, ausdrucksstark vorgetragen von Pitt Simon, der nach dem Krieg tot nach Hause zurückkehrt und sich mit den Nachwehen des Krieges auseinandersetzt. Auf seinen Schultern trägt er ein Kreuz, typisch für Jelineks Auslegung ihrer Religionskritik ins Blasphemische.

Gleichzeitig ist das Kreuz aber auch Symbol für Last, Schuld und Sühne.

Das Kasemattentheater kündigte bereits vor Monaten an, sich verstärkt dem literarischen Theater widmen zu wollen – ein Theater, das überaus anspruchsvoll ist, wenngleich es nicht immer verständlich und für jedermann zugänglich ist.

Mit Jelineks „Babel“ hat das Kasemattentheater ein Zeichen gesetzt, eins, das uns selbst Stunden nach der Aufführung immer noch mit der Frage beschäftigt, ob Schwänze nun essbar sind oder nicht.

De Maart

De Maart

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können