Nach Abschluss des Abkommens vom 27. Januar 2021 zwischen der luxemburgischen Regierung und der jüdischen Gemeinde beauftragte der Staat die Universität Luxemburg formell mit der Ausführung mehrerer Forschungsaufträge, von denen einer mir zur Bearbeitung übertragen wurde. Das staatliche Forschungsmandat legt fest, dass die damit einhergehende Doktorarbeit „die Prozesse der finanziellen Enteignung während der Besatzungszeit nachzeichnet, indem sie eine umfassende Perspektive einnimmt, die alle Akteure des Finanzsektors einbezieht: neben den Bankinstituten werden auch Versicherungen, Notare sowie alle weiteren Finanz- und Kreditinstitute sowie die nationalsozialistische Verwaltung berücksichtigt“. Dass auch Notare, die bei Amtsantritt einen Eid auf Großherzogin und Verfassung abgelegt hatten und somit in einem besonderen öffentlich-rechtlichen Verhältnis zum Staatsoberhaupt standen, als Akteure an der jüdischen Enteignung beteiligt waren, ist in Luxemburg weitgehend in Vergessenheit geraten.1

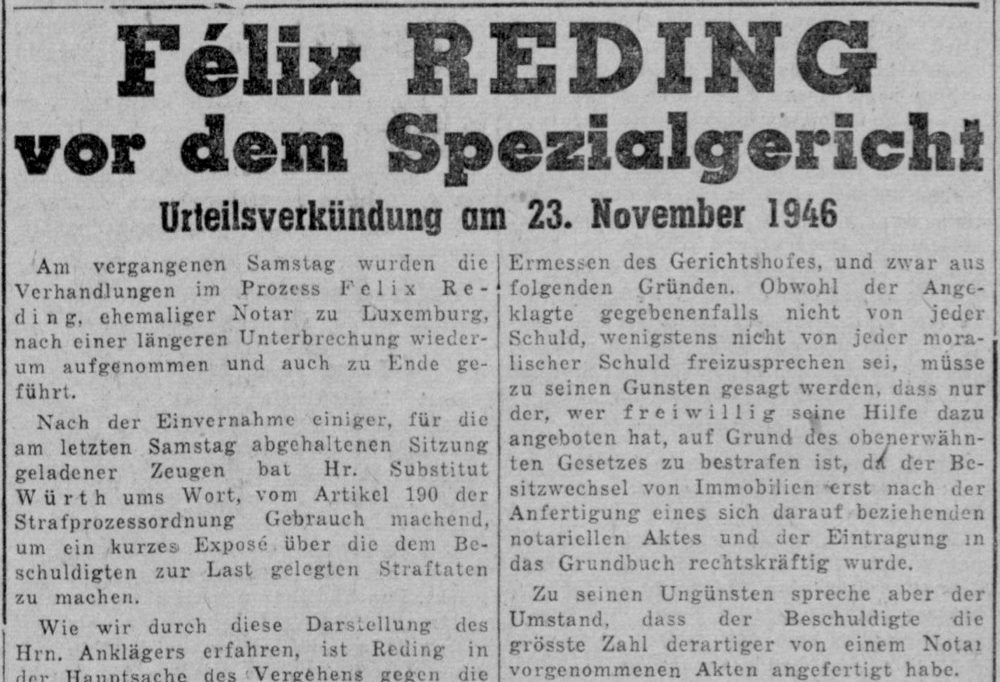

Mit Félix Reding stand am 19. September 1946 bereits der dritte luxemburgische Notar – nach Constant Knepper und Léon Gantenbein – vor dem Spezialgericht. Reding hofierte die Zivilverwaltung, beurkundete nicht weniger als 157 Enteignungen und stieg damit zum ständigen Notar der Abteilung IV.-A. auf.2 Nach Kriegsende verurteilte ihn das Gericht zu „fünf Jahren Zuchthaus, 500.000 Franken Busse und zum Verlust der luxemburgischen Staatsangehörigkeit“.3 Noch stärker als der Fall Reding sorgte jedoch der Prozess gegen Constant Knepper in der Nachkriegszeit für Aufruhr. Knepper „war Parteigenosse, Präsident des Ehrengerichtes. Er war es, der die Schenkungsurkunde von Schloß Fischbach mitunterzeichnete – das alles für 4 Jahre Zuchthaus […]. Daß Herr Notar Knepper vor dem Kriege virtuell pleite war, ist kein mildernder, sondern ein erschwerender Umstand. Denn dann hat er das Land für 30 Silberlinge verkauft, aber nicht die Courage eines Judas gehabt, der hinausging, bitterlich weinte und sich erhängte“.4 Reding und Knepper haben ihre Kollaboration mit der nationalsozialistischen Besatzungsmacht bis zum Äußersten getrieben: Während ihr Amtseid sie auf Treue zu Großherzogin Charlotte und zur Verfassung verpflichtet hatte, vollzogen sie aktiv symbolische und materielle Akte der Unterwerfung unter die Besatzungsmacht – bis hin zur Übertragung großherzoglichen Eigentums an den Chef der Zivilverwaltung.

Die Frage der „Bankiersnotaren“

Ein bislang wenig beachtetes, jedoch wesentliches Detail in den Fällen Reding und Knepper besteht darin, dass die von diesen Notaren, „die es mit den Deutschen hielten“ und sich der deutschen Besatzungsmacht affilierten, beurkundeten Rechtsakte in überwiegendem Maße die Enteignung von Immobilien betrafen. Dahingegen konzentriert sich meine Forschung, wie eingangs erwähnt, dezidiert auf Prozesse finanzieller Enteignung. Letztere sind in den Quellen kaum belegt und manifestieren sich vornehmlich in zwei Konstellationen: zum einen in den Spareinlagen, die jüdische Kunden ihren „Bankiersnotaren“ als Depositen anvertrauten, zum anderen in notariell beurkundeten Kapitalforderungen zwischen Privatpersonen. Während die nationalsozialistischen Emporkömmlinge das luxemburgische Notariat „als das letzte in Europa bestehende Bankier-Notariat“ als überholt betrachteten und die Überleitung der notariellen Geldgeschäfte an die Sparkasse forcierten, standen die Notare bei der lokalen Bevölkerung in hohem Ansehen: so betrug die „Summe der bei den Notaren Luxemburgs im Jahre 1940 vereinnahmten Spareinlagen etwa 440 Millionen lux. Franken oder nach der Umrechnung des Franken zu Mark 44 Millionen Rmk., das war rund 30% des Luxemburger Mobiliarvermögens“.5 Auch Célestine Adler, die sich mit ihrem Mann Abraham Wolf bereits 1888 in Luxemburg niedergelassen hatte und in Niederanven lebte, vertraute ihre Ersparnisse lieber einem Notar als einem Bankhaus an.6 In ihrer Vermögenserklärung gab Célestine Adler Spareinlagen in Höhe von 221,46 Reichsmark bei Notar Simonis an.7 Victor Simonis war durch großherzoglichen Beschluss vom 31. August 1920 zum Notar mit Amtssitz in Vianden ernannt worden; spätestens ab Januar 1923 hatte sich sein Sitz nach Senningen verlagert.8 Simonis galt den Nationalsozialisten als „politisch untragbar“, kam für eine Übernahme als deutscher Notar nicht in Betracht und schied „mit dem Tage der Trennung des Notariats vom Geldgeschäft“ aus dem Amt aus.9 Simonis war einer der wenigen Notare, der aufgrund seiner politischen Unzuverlässigkeit umgesiedelt wurde: Am 17. September 1942 wurde er gemeinsam mit seiner Frau nach Leubus in Niederschlesien deportiert.10 Als das Lager am 21. Januar 1943 aufgelöst wurde, befand sich Simonis bereits im Lager Boberstein, aus dem er am 8. Oktober 1943 nach Trier entlassen wurde, wo er in einer kaufmännischen Industriestelle „in befriedigender Weise zum Einsatz“ gelangte.11 Ungeachtet dessen ist der Kontobuchseite von Célestine Adler zu entnehmen, dass Simonis am 21. Februar 1941 einen Betrag von 1.972,57 Reichsmark freigab: eine Summe, die nicht in ihren Verfügungsbereich fiel, sondern von der Abteilung IV.-A. des Chefs der Zivilverwaltung vereinnahmt und verwaltet wurde.12

Institutionelle Verstrickung in NS-Enteignungspolitik

Der Fall Simonis veranschaulicht die institutionelle Verstrickung des luxemburgischen Notariats in die nationalsozialistische Enteignungspolitik – eine Verstrickung, die selbst dort fortwirkte, wo individuelle politische Haltungen der Logik des Besatzungsregimes entgegenstanden. Obwohl Simonis von den Nationalsozialisten bereits früh als politisch untragbar eingestuft worden war, blieb er durch seine Funktion in die Mechanismen der finanziellen Enteignung jüdischen Vermögens eingebunden. Seine Freigabe eines Betrags aus dem Besitz von Célestine Adler zeugt von einer administrativen Kontinuität, die über individuelle politische Loyalitäten hinaus bestand. Dass selbst ein Notar, der nicht mit der Besatzungsmacht kollaborierte und vielmehr selbst zu ihren Verfolgungsopfern wurde, in den Apparat der ökonomischen Ausplünderung eingebunden blieb, verdeutlicht, wie sehr diese Enteignungsprozesse einer übergeordneten, systemimmanenten Dynamik folgten. Die wirtschaftliche Kollaboration lokaler Akteure und die nachträgliche Verschleierung ihrer Rolle durch kollektives Schweigen in der Nachkriegszeit zeigen, dass die Enteignung nicht nur von den Besatzern gesteuert wurde, sondern auch durch das Mitwirken einheimischer Strukturen eine fatale Eigendynamik entwickelte. Die institutionellen Strukturen erwiesen sich als durchlässig für die wirtschaftliche Vernichtungspolitik des Nationalsozialismus und machten nicht nur willfährige Kollaborateure, sondern auch widerstrebende Akteure zu Rädchen im Getriebe eines umfassenden ökonomischen Verdrängungsprozesses.

Série du Tageblatt : La spoliation des biens juifs au Luxembourg (12)

Le 27 janvier 2021, le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et les Communautés juives, représentées par le Consistoire israélite du Luxembourg, ont signé un accord relatif aux questions non résolues dans le cadre des spoliations de biens juifs liées à la Shoah. Dans ce cadre sont prévues e. a. une recherche universitaire indépendante sur la spoliation de biens juifs pendant la Seconde Guerre mondiale dans le Luxembourg sous occupation nazie et une recherche de provenance sur la présence éventuelle d’œuvres d’art et autres biens culturels spoliés aux Juifs, dans les institutions suivantes: Musée national d’archéologie, d’histoire et d’art (MNAHA), les collections de la Villa Vauban-Musée d’art de la Ville et la Bibliothèque nationale du Luxembourg (BNL).

1 So schreibt eine Quelle zur luxemburgischen Notariatsordnung vor 1940 folgende Eidesformel vor: „Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’État. Je promets de remplir mes fonctions d’après les lois et règlements en vigueur, avec exactitude et probité”. Siehe: Braz, Félix, Projet de loi portant réforme du notariat en modifiant la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat, URL: https://wdocs- pub.chd.lu/docs/compilation/docpa/pdf/7310_Dossier_Complet.pdf (Stand: 27.02.2025).

2 Archives nationales de Luxembourg (ANLux), EPU-02-524, Notariat – enquêtes du Conseil de gérance, réorganisation du notariat sous occupation allemande, déportation de notaires ainsi qu’assainissement et législation relative à l’épuration du notariat, Seiten 180-183, 162-163.; P.M., Der Fall des Notars F. Reding, in: Escher Tageblatt, Jahrgang 1946, Nummer 215, Seite 2.

3 Ohne Autor, Politische Prozesse. Urteile des Spezialgerichtes in Luxemburg, in: D Unio n. Quotidien de la Résistance luxembourgeoise, Jahrgang 3, Nummer 270, Seite 4.

4 M.R., Ein Fehlurteil, in: Escher Tageblatt, Jahrgang 1945, Nummer 168, Seiten 1-2.

5 Archives nationales de Luxembourg (ANLux), EPU-02-524 (Anm. 2), Seite 279.

6 Wolf, Claude, Célestine ADLER (1863- 1943), Paula WOLF (1897-1942), Salomon Leon ERMANN (1881-1942), in: Mémorial digital de la Shoah, URL: https://memorialshoah.lu/de/story/0010-adler-wolf-ermann (Stand: 28.02.2025).

7 Archives nationales du Luxembourg (ANLux), FIN-18071, Déclarations sur la fortune intitulées “Verzeichnis über das Vermögen von Juden” remplies par les membres de la communauté juive en 1940 sur ordre du Chef der Zivilverwaltung – lettre W.

8 Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg (08.09.1920), Nummer 65, Seite 4.; Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg (10.02.1923), Nummer 6, Seite 4.

9 Archives nationales de Luxembourg (ANLux), EPU-02-524 (Anm. 2), Seite 269.

10 L.P.P.D., Livre d’or des camps. KZ an Ëmsiidlong, Luxembourg 1990, Seite 350.

11 Archives nationales de Luxembourg (ANLux), EPU-02-524 (Anm. 2), Seiten 411; 413.

12 Archives nationales de Luxembourg (ANLux), FIN-18234, Chef der Zivilverwaltung – livre de comptes concernant les comptes relatifs à la spoliation des biens des membres de la communauté juive, Seite 178.

De Maart

De Maart

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können