Im Oktober leuchten in Lyon die Projektoren wieder auf – und die Stadt scheint sich selbst zu erinnern. Kaum anderswo liegt die Geschichte des Kinos so greifbar in der Luft. Hier, in einer Seitenstraße des Viertels Monplaisir, führten Louis und Auguste Lumière 1895 ihre Arbeiter aus den Fabriken – nicht ahnend, dass „La sortie des usines Lumière“ (1895) zu einem der frühen Gründungsakten einer neuen Kunstform werden würde. 130 Jahre später kehrt das Kino jedes Jahr an diesen Ursprungsort zurück: als lebendige Feier seiner Geschichte und ihrer Formen.

Gegründet 2009 von Thierry Frémaux und Bertrand Tavernier, verzichtet das Festival Lumière auf das, was Filmfestivals seit Jahrzehnten prägt: den Wettbewerb. Keine Jury, keine goldenen Palmen oder Löwen, keine Premierenschlacht. Stattdessen rückt Lyon jene Filme und Persönlichkeiten ins Zentrum, die das Kino geprägt, verändert und über Jahrzehnte getragen haben. Es ist ein Festival der Wiederentdeckung – der großen Werke ebenso wie der vergessenen Stimmen. In diesem Sinn versteht sich Lyon nicht als Konkurrent von Cannes oder Venedig, sondern als deren Ergänzung: Während dort das Neue gefeiert wird, richtet sich hier der Blick auf die Kontinuitäten, auf das, was bleibt. Wo Cannes und Venedig den Puls des aktuellen Kinos messen und ihre Aura zwischen Kunst und Glamour kultivieren, widmet sich Lyon dem Kreislauf der Erinnerung – dem, was das Kino zu seiner Gegenwart führt. Im Jardin des Lumières wird das Kino zum Sammlerstück – dort, wo Blu-rays, DVDs, Bildbände und ganze „coffrets“ darauf warten, wiederentdeckt zu werden. Denn Kino ist auch die Kunst, die mehrfach gesehen werden muss, jedes Mal mit neuen Augen, jedes Mal ein wenig tiefer.

Gedächtnis als Programm

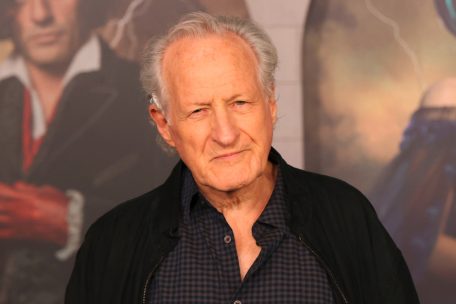

Die Retrospektive zu Michael Mann, dem diesjährigen Träger des Prix Lumière, ist vielsagend: Als Träger des Prix Lumière steht Michael Mann für die vollendete Verbindung von amerikanischer Moderne und zeitloser Filmkunst. Von „Thief“ (1981) über „Heat“ (1995) bis „Ferrari“ (2023) spannt sich ein Werk, das wie kaum ein anderes die Sprache des Kinos neu definiert hat – eine Sprache aus Licht, Bewegung und innerer Spannung. Über vier Jahrzehnte hinweg hat Mann die urbane Nacht zum Resonanzraum existenzieller Dramen gemacht, jedes Bild geschliffen wie ein Juwel, jede Geste durchdrungen von Präzision und Sehnsucht – eine Charakterisierung, die auch dem Geist des Festivals entspricht: kompromisslos in der Auswahl, leidenschaftlich in der Hingabe an das Kino. „Ferrari“ wird in Lyon erstmals auf großer Leinwand in Frankreich gezeigt – nachdem der Film dort bei seiner Veröffentlichung direkt auf Amazon Prime ausgewertet wurde.

Daneben steht Louis Jouvet, der große französische Theatermann, für eine Zeit, in der Schauspiel, Literatur und Film stärker verschmolzen. Werke wie „Hôtel du Nord“ (1938) oder „Quai des Orfèvres“ (1947) gehören zu wesentlichen Filmen des Französischen Poetischen Realismus und stehen auch für eine moderne Schauspielkunst. Ein weiterer Fokus gilt Martin Ritt, dem sozial engagierten Hollywood-Regisseur, dessen Filme wie „Norma Rae“ (1979) oder „The Spy Who Came in From the Cold“ (1965) von Klassenfragen, Rassismus und Zivilcourage handeln. Und Konrad Wolf, Chronist der DDR, führt das Publikum in eine filmische Kultur, die vom Westen oft vergessen wurde. Werke wie „Ich war 19 Jahre alt“ (1968) oder „Solo Sunny“ (1980) zeigen, wie Kino als moralisches Gedächtnis eines Landes funktionieren kann. Solche Reihen machen den Unterschied aus: Lyon liest die Geschichte des Kinos nicht als Abfolge von Epochen, sondern als Netz von Beziehungen. Jede Retrospektive ist eine Wiederbegegnung – mit Künstlern, Ideen und Haltungen.

Preis ohne Konkurrenz

Der Prix Lumière ersetzt in Lyon die Logik des Wettbewerbs durch die Logik der Dankbarkeit. Die Liste seiner bisherigen Preisträger reicht von Clint Eastwood, Martin Scorsese und Wong Kar-wai bis zu Jane Campion und Isabelle Huppert. Der Preis ehrt kein einzelnes Werk, sondern eine Lebensspur. Er wird traditionell in einer feierlichen, zugleich intimen Zeremonie verliehen, gefolgt von einer großen Projektion. Die Struktur des Festivals spiegelt seine Idee: Es spielt sich nicht an einem einzigen Ort ab, sondern verteilt sich über die ganze Stadt. Die Vorführungen in der Halle Tony Garnier, dem Auditorium oder in den Stadtteilkinos von Villeurbanne bis Confluence machen das Kino zum öffentlichen Ereignis.

Dabei reicht das Programm von Stummfilmkonzerten wie „Le Vent“ (1928) oder „La Charrette fantôme“ (1921) – begleitet vom Orchestre national de Lyon – bis zu Begegnungen mit Sean Penn, Natalie Portman oder Shu Qi. Diese Parallelität von Vergangenheit und Gegenwart ist zentral. Die Filme kommunizieren über die Zeit hinweg miteinander. Wenn Shu Qi ihr eigenes Regiedebüt „Girl“ (2025) präsentiert und gleichzeitig „Millennium Mambo“ (2001) von Hou Hsiao-hsien gezeigt wird, dann entsteht ein Gespräch über zwanzig Jahre Filmgeschichte – nicht zwischen Kritiker und Künstler, sondern zwischen Werken. Auch die Sektion „Histoire permanente des femmes cinéastes“ trägt diese Idee. Die norwegische Regisseurin Anja Breien, Pionierin des feministischen Kinos, wird ebenso gezeigt wie Lotte Reiniger, deren „Abenteuer des Prinzen Achmed“ (1926) als erster Animationslangfilm der Geschichte gilt. Das Festival öffnet so den Kanon und zeigt, dass Filmgeschichte immer auch eine Geschichte der Auslassungen ist.

Raum des Erinnerns

Das Festival Lumière ist somit weniger Spektakel als kulturelle Infrastruktur. Seine Nähe zum Institut Lumière – Museum, Archiv und Forschungszentrum – verankert es fest in der filmhistorischen Arbeit. Restaurierungen aus aller Welt, etwa „Pharaon“ (1966) von Jerzy Kawalerowicz, „Le Milieu du monde“ (1974) von Alain Tanner oder „Njangaan“ (1975) aus dem Senegal, tragen das Label Lumière Classics und unterstreichen den Anspruch, das Kino als Erbe zu bewahren. Hier wird nicht nur über Film gesprochen – hier wird er erhalten, gesichtet, weitergegeben. Das unterscheidet Lyon strukturell von Cannes und Venedig, die aus Festivalereignissen heraus geboren wurden; Lyon hingegen entstand aus einem Museum.

Wo dort die Kamera auf das Neue gerichtet ist, blickt sie hier auf das, was das Neue möglich gemacht hat. Gerade in dieser Rückwendung liegt nichts Nostalgisches. Das zeigt sich in Reihen wie der „Nuit de Japanime“, die Klassiker wie „Princesse Mononoké“ (1997), „Paprika“ (2006) oder „Your Name“ (2016) zusammenführt, oder in der Hommage an das Animationsstudio Laika, das mit „Coraline“ (2009) und „Kubo“ (2016) das handgemachte Kino ins digitale Zeitalter gerettet hat. Auch aktuelle Filme – von Arnaud Desplechins „Deux pianos“ über Rebecca Zlotowskis „Vie privée“ bis zu Guillermo del Toros „Frankenstein“ – finden hier ihren Platz, nicht als Weltpremieren, sondern als Erweiterung eines Kontinuums.

Das Festival Lumière steht so in einem produktiven Spannungsverhältnis zu den großen Wettbewerbsfestivals Europas. Während Cannes und Venedig auf das aktuelle Filmschaffen reagieren – auf Weltpremieren, Marktbewegungen und ästhetische Gegenwart –, richtet Lyon seinen Blick auf die Zeiträume dazwischen: auf die Herkunft der Bilder, auf ihre Wiederkehr, auf die Zirkulation von Geschichte im Kino. Es versteht sich nicht als Alternative, sondern als Ergänzung. Wenn am Ende des Festivals „Heat“ (1995) von Michael Mann in der Halle Tony Garnier gezeigt wird und das Publikum zwischen Generationen und Sprachen zusammenkommt, dann zeigt sich, was Lyon wirklich ist: ein Fest der Dauer, nicht der Premiere. Ein Ort, an dem das Kino seine eigene Zeit wiederfindet.

De Maart

De Maart

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können