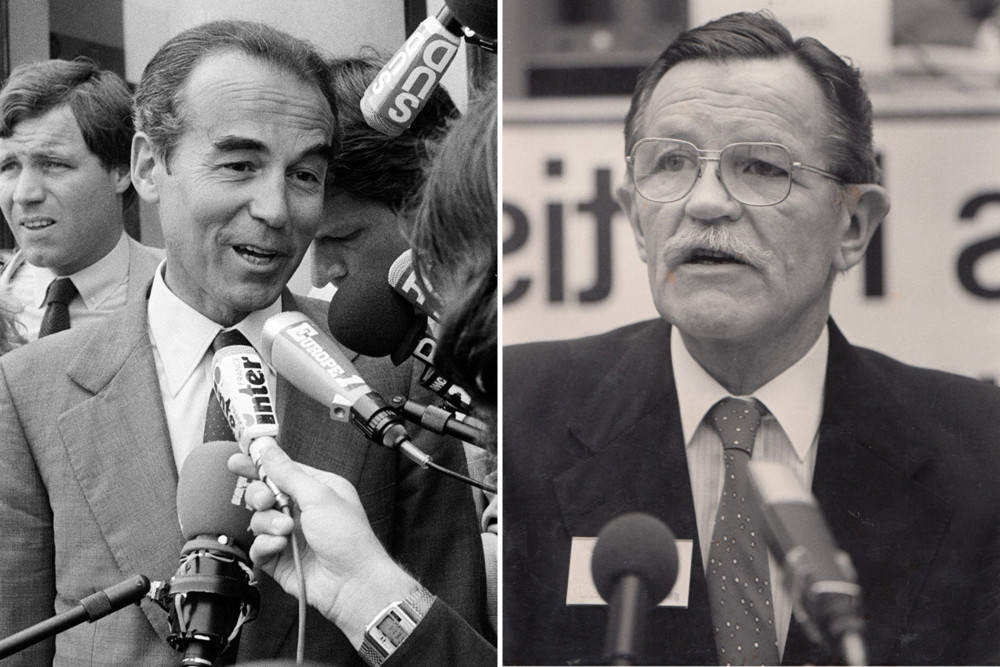

Robert Badinter, der Architekt der Abschaffung der Todesstrafe in Frankreich, ist 20 Monate nach seinem Tod im Alter von 95 Jahren feierlich unter dem Vorsitz von Emmanuel Macron in die Ruhmeshalle und Grabstätte berühmter Persönlichkeiten aufgenommen worden. Für den Staatspräsidenten ist die Zeremonie eine Atempause inmitten der politischen Krise. Die Ehrung Badinters begann am Vorabend mit einer Totenwache im Verfassungsrat, dessen Vorsitzender der Geehrte von 1986 bis 1995 war. Sein wohl bedeutendstes Engagement war der Kampf gegen die Todesstrafe, der ihm den Spitznamen „Monsieur Abolition“ eintrug.

Es war ein langer Weg: Noch im Juni 1972 hatte Badinter, der einst als Sohn einer jüdischen Familie nur knapp der Verhaftung durch die Nazis entgangen war, als Verteidiger vor Gericht verloren und war Zeuge der Hinrichtung durch die Guillotine seines Mandanten Roger Bontems. Damals wurde aus dem Kritiker der Todesstrafe ein vehementer Gegner. Von da an rettete er oft Angeklagte vor dem Schafott, unter anderem den Kindesmörder Patrick Henry. Als der Sozialist François Mitterand 1981 Präsident wurde, hatte er schon im Wahlkampf die Abschaffung der Todesstrafe versprochen. Schließlich entschied sich am 18. September 1981 eine Dreiviertelmehrheit der Abgeordneten in der französischen Nationalversammlung für sein Anliegen. Ein bedeutender zivilisatorischer Sprung.

Hinrichtung im Morgengrauen

Für Hamida Djandoubi kam er zu spät. Der zum Tode verurteilte Mörder nahm am 10. September 1977 im Morgengrauen im Gefängnis Les Baumettes von Marseille einen letzten Schluck Rum. Dann wurde ihm der obere Rücken entblößt. Man band ihm die Hände auf den Rücken. Für den Weg von seiner Zelle bis zur Hinrichtungsstätte hatten ihm die Wärter eine Prothese angeschnallt, weil er seit einem Unfall nur noch ein Bein hatte. Der knapp 28-Jährige durfte noch zwei Zigaretten rauchen, eine dritte wurde ihm verweigert. „Wir waren großzügig genug“, sagte der Scharfrichter. Dann ging alles sehr schnell. Djandoubi wurde zur „Maschine“ geführt, neben der ein großer Weidenkorb stand. Um 4 Uhr 40 schnellte das Fallbeil nieder. Ein dumpfes Geräusch. Viel Blut. Der Ort wurde mit einem Wasserschlauch gereinigt. Der damalige Staatspräsident Valéry Giscard d’Estaing hatte ein Gnadengesuch und die Umwandlung des Urteils in eine lebenslange Freiheitsstrafe verweigert. Djandoubis Anwalt war übrigens kein Geringerer als Robert Badinter. Seine Aufzeichnungen über die Hinrichtung erschienen in Le Monde.

Ein Geschworenengericht hatte Djandoubi schuldig gesprochen. Er hatte einige Jahre zuvor eine 15-Jährige zur Prostitution gezwungen und kam dafür ins Gefängnis. Nach seiner Entlassung rächte er sich grausam, indem er das Mädchen stundenlang folterte und schließlich erdrosselte. Der gebürtige Tunesier war der letzte Mensch, der in Westeuropa hingerichtet und der letzte Verurteilte, der durch eine Guillotine enthauptet wurde. Die letzte öffentliche Hinrichtung durch das „rasoir national“ hatte es bereits 1937 in Versailles gegeben. Damals war der deutsche Sechsfachmörder Eugen Weidmann geköpft worden – das Ereignis verkam zu einem Volksfest, sodass der Henker fortan sein Handwerk nur noch hinter Gefängnismauern verrichtete.

Idealist und moralische Instanz

Zur Zeit von Djandoubis Hinrichtung in Marseille hatte es außer in Frankreich in Westeuropa noch in Belgien, Irland und Luxemburg die Todesstrafe gegeben. In beiden erstgenannten Ländern wurde sie 1996 respektive 1990 abgeschafft, in Luxemburg geschah dies im Jahr 1979 während der blau-roten Regierung unter Gaston Thorn (DP). Damals stimmten in der Chamber 32 Abgeordnete für die Abschaffung, 14 dagegen, zehn enthielten sich und drei nahmen nicht an der Abstimmung teil. Den entsprechenden Gesetzesvorschlag hatte der damalige Justizminister Robert Krieps (LSAP) eingebracht. Der Sozialist war ähnlich wie Robert Badinter stark von den Schrecken des Zweiten Weltkriegs geprägt. Der Überlebende der Konzentrationslager Hinzert, Natzweiler-Struthof und Dachau wurde als ein idealistischer Politiker eine „moralische Instanz, die selbst seine damaligen politischen Gegner heute nicht mehr infrage zu stellen wagen“, schrieb der Lëtzebuerger Land-Journalist Romain Hilgert über ihn.

In den Reihen der Gegner der Todesstrafe befanden sich vor allem die sozialistischen und kommunistischen Abgeordneten. Fons Hildgen (LSAP) zum Beispiel sagte, sie sei unmoralisch, unmenschlich und undemokratisch, seine Parteikollegin Marthe Bigelbach betonte, dass der Staat, der die Todesstrafe vollstrecke, sich auf das Niveau der Verbrecher begebe, während Antoine Wehenkel (LSAP) das Argument der Abschreckung mit Hinweis auf Statistiken widerlegte. Für die Todesstrafe sprachen sich u.a. Pierre Werner, Jean Wolter und Nic Mosar (alle CSV) aus, während die DP geteilter Meinung war: So waren Jean-Paul Rippinger und Marcel Mart dafür, Colette Flesch dagegen. Letztere wurde im Tageblatt folgendermaßen zitiert: „Wer sind wir denn, dass wir vorgeben, über Leben und Tod anderer Menschen entscheiden zu müssen?“ Astrid Lulling, damals bei der Sozialdemokratischen Partei (SdP), war für die Hinrichtung, sprach sich aber für ein Referendum aus.

Der Autor, Jurist, Dramaturg und Schauspieler Marc Limpach hat sich in dem Jubiläumswerk „Un journal dans son siècle: Tageblatt 1913-2013“ ausführlich mit den politischen Debatten um die Abschaffung der Todesstrafe im Spiegel des Tageblatts auseinandergesetzt. Nach der Abstimmung in der Abgeordnetenkammer titelte die Zeitung am 18. Mai 1979 „Todesstrafe abgeschafft“. Und in der französischen Tageszeitung Libération hieß es in großen Lettern „Enfin: La peine de mort abolie“ – mit der Fußnote „au Luxembourg“. Das Thema der Abschaffung der Todesstrafe habe die Luxemburger Öffentlichkeit weniger als in Frankreich gespaltet, und die Diskussion wurde weniger emotional und heftig geführt, weil sie in Luxemburg zwischen 1821 und 1945 nicht mehr vollstreckt worden sei, schreibt Limpach.

Todesstrafe kein Thema mehr

Nach einem kurzen Exkurs in die Nachkriegszeit beschäftigt er sich vor allem mit der Debatte in den 70er Jahren. „Ce qu’a fait en France Robert Badinter, Robert Krieps l’a fait au Luxembourg“, zitiert Limpach Alphonse Spielmann, den engen Vertrauten und Mitarbeiter des damaligen Justizministers. Krieps (1922-1990) sei es um eine „Humanisierung des Strafvollzugs“ gegangen. Ein Titelfoto der Revue vom 22. November 1975 zeigt ihn auf Besuch in einer Arrestzelle des Grund-Gefängnisses. In der Zeitschrift Forum wurden im Oktober 1978 die Debatten jener Zeit beschrieben, die an Schärfe gewonnen hatten. Nach dem entscheidenden Votum am 17. Mai 1979 schrieb der Journalist Romain Durlet im Tageblatt: „Die Abschaffung der Todesstrafe ist in meinen Augen eine Frage der Ehrlichkeit und Menschlichkeit.“ Die Todesstrafe verschwand schließlich aus dem Luxemburger Strafgesetzbuch und aus der Verfassung.

Ce qu’a fait en France Robert Badinter, Robert Krieps l’a fait au Luxembourg

Die letzte Hinrichtung eines Gemeinverbrechers hatte es in Luxemburg am 7. August 1948 gegeben. Die Exekution fand in den Morgenstunden auf dem Schießstand im Reckental statt. Der fünffache Mörder Nikolaus Bernardy, dessen Gnadengesuch Großherzogin Charlotte zurückgewiesen hatte, wurde damals an einen Holzpfahl gefesselt und von einem Erschießungskommando aus zwölf Personen erschossen. Nach dem Krieg ergingen noch insgesamt 18 Todesurteile. Bei den Verurteilten handelte es sich – bis auf Bernardy – um Kollaborateure, von denen zwischen 1945 und 1949 acht hingerichtet wurden. Der letzte war ein Ortsgruppenleiter der Volksdeutschen Bewegung Heinerscheid, Egide Wolter. Die Exekution fand auch im Reckenthal statt.

Die Verhängung der höchsten Strafe, die das Gesetz vorsah, galt über Jahrhunderte als hohes Privileg. Im Mittelalter und in der frühen Neuzeit oblag es den Landesherren, Todesurteile zu verhängen und zu vollstrecken. Es war König Wenzel, der im Jahr 1411 der Stadt Luxemburg dieses Privileg gewährte, allerdings nur für die relativ kurze Zeit von 32 Jahren, die Vollstreckung war in den Händen des Probsteigerichts. Die Vollstreckung geschah vorwiegend durch Erhängen. Auf dem Territorium der Stadt gab es drei Galgenplätze. Erst 1673 erhielt sie die sogenannte Hochgerichtsbarkeit wieder zurück.

Exekutionen mit „Eventcharakter“

Einen Einblick in die Geschichte der Scharfrichter bietet das 1953 erschienene „Henkerbuch“ des Journalisten und Schriftstellers Tony Jungblut. Die Hinrichtungen fanden meistens vor Publikum statt. Sie hatten Unterhaltungswert und besaßen „Eventcharakter“. Vollstrecker der Urteile waren freiberufliche Henker, die für Stadt und Land tätig waren und außerdem auch für Folter und für die Abdeckerei, die Beseitigung toter Tiere, zuständig waren. „Der Henker Jakob Karpp zog 1629 in den Bisserwee im Stadtgrund, die daraufhin im Volksmund zeitweise Henkeschgaass genannt wurde“, schreibt Evamaria Bange in „Ons Stad“ im Dezember 2011. „Offenbar blieben die Henker Luxemburgs bis ins 19. Jahrhundert hier wohnen, denn dort wurde die aus der Französischen Revolution stammende Guillotine gefunden.“

Bis dahin reichten die gängigen Tötungsmethoden von Erhängen über Enthaupten bis hin zu Verbrennen und Ertränken. Einst hatte die Enthauptung einen besonderen Stellenwert, der abgetrennte Kopf des Feindes war seit Jahrtausenden eine Trophäe. Das Köpfen galt zudem als „humanste“ Exekution – im Vergleich zum Vierteilen, Kreuzigen und Verbrennen. Zwar gab es bereits im Mittelalter einige Vorläufer des Fallbeils, aber lange war das Köpfen mit dem Schwert oder Beil üblich. Allerdings brauchten die Henker oft mehrere Hiebe. Während der Französischen Revolution schaffte der Arzt Joseph-Ignace Guillotin Abhilfe: Er erfand jene Tötungsapparatur, die bald seinen Namen trug und die das Leiden des zum Tode Verurteilten auf ein Minimum reduzieren sollte.

Die Abschaffung der Todesstrafe ist in meinen Augen eine Frage der Ehrlichkeit und Menschlichkeit

Der Pariser Henker Charles-Henri Sanson beauftragte danach den aus Wiesbaden stammenden, in Paris lebenden Klavierbauer Tobias Schmidt, einen Prototyp der „Maschine“ zu bauen. Unter dem Anspruch der „Egalité“ wurde die Guillotine per Dekret zur einzigen legitimen Hinrichtungsmethode. Als erster Mensch wurde damit 1792 der Straßenräuber Nicolas Pelletier hingerichtet. Später erwischte es u.a. König Ludwig XVI. und seine Frau Marie Antoinette ebenso wie die Revolutionäre Danton und Robespierre. Während der Schreckensherrschaft sollen in Paris einmal 50 Hinrichtungen in 20 Minuten vollzogen worden sein.

Mit dem Einmarsch der französischen Revolutionstruppen in Luxemburg 1795 sollte die Guillotine auch hierzulande zum Einsatz kommen und wurde sogar als „humanitärer“ Fortschritt gepriesen. Wie das Luxemburger Wort in einem Artikel über die Todesstrafe im Großherzogtum berichtete, hätten sich die Scharfrichter mit dem neuen Tötungsinstrument allerdings schwergetan. Die Hinrichtung habe zu lange gedauert. Die Guillotine kam demnach in Luxemburg nicht lange zum Einsatz. Sie wurde zum letzten Mal bei der Hinrichtung des wegen Mordes an seiner Frau verurteilten Müllers Franz Hilbert im Februar 1821 benutzt. Zwar wurden weiter Todesurteile verhängt, aber bis 1940 nicht mehr vollstreckt. Sie wurden in lebenslängliche Zwangsarbeitsstrafen umgewandelt.

Das änderte sich während der NS-Besatzungszeit. Die traumatischen Erlebnisse jener Jahre steigerten in der Nachkriegszeit die Gewaltbereitschaft in der Gesellschaft, die sich vor allem gegen Kollaborateure richtete. Zwölf von ihnen mussten mit dem Leben bezahlen. Es sei eine Zeit der „règlements de compte“, eine Zeit der Abrechnung gewesen, sagte der Historiker Claude Wey 2015 in einem Interview mit der Zeitschrift Forum. „Die von der Nazi-Herrschaft veranlassten Maßnahmen wie Folterungen, KZ-Inhaftierungen, Zwangsrekrutierung der Luxemburger Jungmänner in die Wehrmacht sowie die verheerenden menschlichen und materiellen Verluste während der Rundstedt-Offensive erzeugten ein allgemeines Klima der Gewalt“, schreibt Wey in seinem Beitrag über den „Fall Bernardy“ in dem Buch „Mord und Totschlag“. Es war jenes gesellschaftliche Klima, in dem Nikolaus Bernardy mordete – und hingerichtet wurde.

Zunahme der Hinrichtungen

Heute gilt die Todesstrafe in den meisten Ländern als inhuman und unvereinbar mit den Menschenrechten. In vielen Staaten wurde sie nach 1945 abgeschafft. Trotzdem gab es nach einem Bericht von Amnesty International vom April 2025 mindestens 1.518 Hinrichtungen in 15 Ländern, die höchste Zahl seit 2015, und wurden laut Statista rund 2.090 Todesurteile verhängt. Die tatsächliche Zahl dürfte deutlich höher liegen. Einige Länder machen keine Angaben. So gilt China als Land mit den meisten Hinrichtungen, aber die genaue Zahl ist unbekannt. Tausende Hinrichtungen werden unter Verschluss gehalten. Das Land wird in der Liste nicht aufgeführt. Ähnlich sind für Nordkorea keine Zahlen bekannt, während der Iran, der Irak und Saudi-Arabien nach Amnesty-Angaben 2024 mindestens 1.380 Hinrichtungen durchführten. Ende des Jahres saßen mindestens 28.085 Menschen in einer Todeszelle.

Die Generalversammlung der Vereinten Nationen fordert seit 2007, Hinrichtungen weltweit auszusetzen. Die Europäische Union machte 1993 die Abschaffung der Todesstrafe ebenso wie die Einhaltung der Menschenrechte zur Aufnahmebedingung für neue Mitgliedstaaten in die EU. Der Artikel 2 der EU-Grundrechte verbietet sie sogar. Nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Ipsos im Jahr 2020 gaben in Frankreich 55 Prozent der Befragten an, mit der Wiedereinführung der Todesstrafe in ihrem Land einverstanden zu sein, unter den Anhängern des Rassemblement National lag die Zustimmung bei 85 Prozent. Hierzulande darf die Todesstrafe laut Verfassung nicht mehr eingeführt werden. Durch ein Gesetz vom 29. April 1999 erhielt der Artikel 18 folgende Fassung: „La peine de mort ne peut être établie.“

Und in den USA? Dort wurden in diesem Jahr bis Ende September bereits 33 Menschen hingerichtet. Damit wurde die Zahl des Vorjahres bereits überschritten, die Exekutionen nehmen das vierte Jahr in Folge zu. Zurzeit sehen 27 der 50 Bundesstaaten die Todesstrafe vor, in einigen wird sie jedoch nicht vollstreckt. Der Staat mit den meisten Hinrichtungen ist Texas mit 591 Exekutionen von 1976 bis 2024. Auch wenn sie keinen schmerzfreien Tod garantiert und immer wieder Unschuldige zum Tod verurteilt werden, kommt als Methode fast immer die Giftspritze zum Einsatz.

De Maart

De Maart

Die Rolle von Simone Veil bei der legalisierung des Schwangerschaftsabbruch und die von Robert Badintir bei der Abschaffung der Todesstrafe wird komplett ueberschaetzt . Das Verdienst gebuehrt an erster Stelle Valéry Giscard d'Estaing und Francois Mitterand , der vielleicht ein schlechtes Gewissen hatte , weil er als Innenminister so viele Algerier ueber die Klinge springen liess .-A tout Seigneur tout Honneur !

Ist man gegen die Todesstrafe und verteidigt vor Gericht einen Mann, der eine Frau zu Tode gefoltert hat, ist man ein Humanist. Ist man gegen Abtreibung, ist man ein Frauenfeind. Warum brüllten keine Feministinnen vor dem Panthéon???