Die hier abgebildete Luftaufnahme aus dem Jahr 2012 ermöglicht es, die historische Entwicklung der Stadt Esch/Alzette innerhalb der sich aus der Industrialisierung ergebenden Möglichkeiten und Zwänge nachzuvollziehen: die Einkesselung der Stadt durch drei Werke, die Metzeschmelz (Arbed/ArcelorMittal Esch-Schifflingen) im Osten, die Brasseurschmelz (Arbed Terre Rouge) im Südwesten und die Adolf-Emil-Hütte (Arbed/ArcelorMittal Belval) im Nordwesten, durch Eisenbahnlinien, durch Schlackenhalden (diejenige von Terre Rouge im Vordergrund, noch mit den inzwischen leider abgerissenen Industriedenkmälern Centrale thermique und Keeseminnen) und durch die Eisenerzgrubenareale im Süden, die seit den 1970er-Jahren zu Naherholungs- und Naturschutzgebieten wurden und heute Teil der Minett Unesco Biosphere sind; die von den Urbanisten Paul Flesch und Josef Stübben als Chance begriffene Trichterform der Stadt, um der städtischen Dichte mit der Durchlüftung durch breite Straßen, öffentliche Plätze, Baumpflanzungen sowie mit der Schönheit der Fassaden zu begegnen; die Fragmentierung des Stadtgefüges an den Außengrenzen.

Das Foto verdeutlicht auch die neuen städtebaulichen und wirtschaftlichen Möglichkeiten und Herausforderungen, die sich nach dem Jahr 2000 durch die Reaffektierung der Industriebrachen – diese früheren „forbidden areas“ – der Hochofenterrasse von Belval (nicht im Bild), der Terre-rouge-Hütte und -Schlackenhalde (unten) und von ArcelorMittal Esch-Schifflange (oben rechts) sowie die Nonnewisen im Norden ergeben haben.

Trotz verschiedener Initiativen zur Schaffung einer neuen wirtschaftlichen Basis hatte die Stadt am Ende der 1990er Jahre noch immer nicht ihren Weg zwischen industriellen und postindustriellen Bedingungen gefunden. Erst 1997, mit dem letzten Abstich des Hochofens B in Belval und der Neuausrichtung der Stahlproduktion hin zur Wiederverwertung von Alteisen und Metallen in einem Elektrostahlwerk, begann sich Eschs Zukunft abzuzeichnen.1) Allein auf dem Gelände von Belval-West wurden 125 Hektar zur Brache und boten eine einmalige Gelegenheit zur Ausdehnung der Stadt. Zunächst als Gewerbegebiet geplant, entwickelte sich das Vorhaben nach und nach zu einem nationalen Vorzeigeprojekt, einem multifunktionalen Stadtviertel, das dazu imstande wäre, Esch und seiner Umgebung eine neue Dynamik zu verleihen.

Belval wurde zum Startpunkt einer Phase hoher öffentlichen Investitionen in Esch, nicht nur staatlich, sondern auch kommunal, wie die Verfünffachung des Budgets sowie der außerordentlichen Ausgaben der Stadt Esch zwischen 2000 und 2025 verdeutlichen.

Belval als Labor für Umgang mit Industriebrachen

Belval wurde des Weiteren zum luxemburgischen Labor für den Umgang mit Industriebrachen, die ja in vielen weiteren Minettestädten präsent sind2), ein Labor, das sich von den zahlreichen Vorgängermodellen im Ruhrgebiet inspirieren ließ. Das Viertel zeichnet sich in erster Linie durch seine urbane Mixität aus, in deren Mittelpunkt die Universität Luxemburg steht, die als Motor für die Entwicklung der gesamten Region in der Logik einer nationalen Dezentralisierungspolitik fungiert. In zweiter Linie bezieht es seine Identität aus der Integration des industriellen Erbes in die städtische Struktur. Die Gegenüberstellung der modernen Architektur mit ihren bereits symbolträchtigen Gebäuden wie der Rockhal, dem Bahnhof Belval-Université, der „Maison du savoir“, der „Maison du livre“ und der „Maison des arts et des étudiants“, und der sehr ausdrucksstarken Industriebauten, vor allem den Hochöfen, der Möllerei und der Gebläsehalle, verkörpert ein in Europa einzigartiges Modell.

Da Belval durch den noch in Betrieb befindlichen Teil des Stahlwerks nach wie vor von der Stadt getrennt ist, besteht die Herausforderung künftig darin, das neue Viertel mit der historischen Stadt zu verbinden. Das „Vëlodukt“, im Dezember 2022 eingeweiht, ist ein erster Schritt, andere Projekte wie jenes einer – bereits in den 1960er Jahren zwischen Zentrum und Galgenberg geplanten – Seilbahn sind nicht vergessen. Um die Planung zu koordinieren und eine harmonische und ausgewogene Entwicklung zwischen Esch und Belval zu gewährleisten, wurde 2001 der „Service de développement urbain“ gegründet.

Unter der Leitung des Architekturprofessors Florian Hertweck, des Professors für urbane Regeneration und Inhaber des Lehrstuhls der Stadt Esch Markus Miessen sowie des Forschers César Reyes Najera wurden in den letzten Jahren an der Uni Luxemburg im Rahmen des Masterstudiums in Architektur mit den Studierenden Ideen entwickelt, um die Stadtentwicklung mit den ökologischen und gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit in Einklang zu bringen. Für Belval bedeutet dies: mehr Gemeinschaftsbildung, mehr Grünflächen, mehr erschwinglicher Wohnraum für Studierende, Um- und temporäre Nutzungen der Gebläsehalle, der beiden Schornsteine, des Fundaments des Hochofens C, mehr informelle Orte usw.3)

Ein weiteres Großprojekt, das sich auf den Wohnungsbau konzentriert, die Nonnewisen, wird seit 2003 in mehreren Phasen verwirklicht. Die Umwandlung des dreißig Hektar großen Geländes in ein gemischt genutztes und ökologisches Wohngebiet für rund 1.800 Einwohner unter dem Motto „Wohnen im Park“ ist beinahe abgeschlossen. Die Erschließung dieses Gebiets war für die Entwicklung der Stadt notwendig, um bezahlbaren Wohnraum und Einfamilienhäuser zu schaffen und so neue Einwohner nach Esch zu ziehen. Zugleich brauchte es eine harmonische und ausgeglichene Entwicklung des Raumes zwischen Esch und Belval, umso mehr, da die beiden Orte durch den Dipbach verbunden sind, der nach seiner Renaturierung in einer Art linearem Park für Fußgänger und Radfahrer fließt, den bereits der Stübben-Plan aus dem Jahr 1925 vorgesehen hatte.

Die urbanistische Neugestaltung

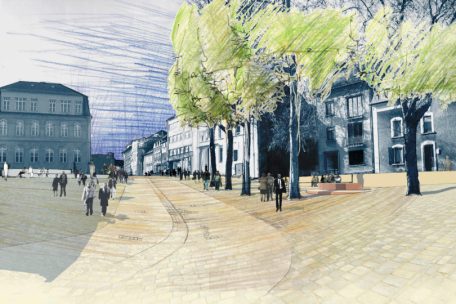

Die Aufwertung des öffentlichen Raums, insbesondere die Neugestaltung der beiden Hauptplätze im Zentrum, war Anfang der 2000er-Jahre zu einer Priorität geworden. Die place de l’Hôtel de Ville wurde nach Plänen von Peter Latz und Christian Bauer als steinerner, mineralischer Platz gestaltet, der einen flexiblen Rahmen für die zahlreichen Veranstaltungen und Festlichkeiten der Stadt bietet. Das gleiche Team hatte im Wettbewerb von 2004 eine Umgestaltung der place des Remparts und vor allem der Grand-rue, die aktuell den alten Stadtkern durchschneidet, vorgeschlagen (siehe Abb.). Die Realisierung würde die Einheit des ovalen Zentrums der früheren mittelalterlichen Befestigung wiederherstellen. Ein Platz, ähnlich der Situation vor 1850, wo an der Stelle der jetzigen Grand-rue-Schule die St-Jean-Kirche stand und das Zentrum der damaligen Ortschaft bildete, könnte entstehen. Die place de la Résistance, ein Entwurf des Berliners Kamel Louafi aus dem Jahr 2013, ist, im Gegensatz zur place de l’Hôtel de Ville, ein grüner Platz, der zum Mittelpunkt des multikulturellen Brill-Viertels geworden ist, sowie zum öffentlichen Bezugsraum des Kulturkarrees, das das Musikkonservatorium, das Stadttheater, das nationale Widerstandsmuseum, die Konschthal/Espace Lavandier und das Kino Ariston, das in ein Kinder- und Jugendtheater umgebaut wurde, umfasst.

Eine andere Sorge zu jener Zeit war die Instandsetzung des städtischen Gefüges an etlichen Stellen, entweder, weil die Räume schlecht strukturiert, von zu geringer Dichte und von ihrer Umgebung abgeschnitten waren oder weil der Baubestand verfiel.

Der durch den Bau des Boulevard Berwart verunstaltete Eingang zum Stadtzentrum zählte zu diesen Bereichen, die eine neue Urbanisierung benötigten. Und so sind das Gebäude des Friedensgerichts, das die place de l’Hôtel de Ville einrahmt, und der Immobilienkomplex Marco Polo mit gemischter Nutzung die ersten Elemente eines städteplanerischen Projekts, das die rue de l’Alzette über den Schlassgoart mit dem geplanten Quartier Metzeschmelz verbinden wird. Wird der Fluss ab dem Stadthausplatz endlich wieder sichtbar oder bleibt es bei „Esch sans l’Alzette“, wie ein Projekt für Esch2022 hieß? Die Sichtbarmachung und Zugänglichkeit der Alzette drängt sich auch auf beim Eintritt auf luxemburgisches Gebiet gegenüber der Lefèvre-Mauer und Rout Lëns.

Ein weiterer Bereich der Stadt, der eine urbanistische Neugestaltung benötigte, war die Umgebung des Bahnhofs, der isoliert zwischen einem Parkplatz und einem Busbahnhof lag. Die neue Fußgängerbrücke zum Stadtpark, eine elegante und fließende Struktur, die schnell zu einem Wahrzeichen geworden ist, und die Jugendherberge sind die beiden wichtigsten Elemente dieser Erneuerung.

Sozioökonomische Entwicklungen und Herausforderungen

Heute ist Esch/Alzette eine schnell wachsende Stadt: Von 24.700 Einwohnern im Jahr 1990 ist die Bevölkerung auf eine Rekordzahl von fast 38.000 angestiegen. Im Januar 2025 betrug sie 37.801 Personen (Zahlen des Bürgeramts), davon 16.863 Luxemburger (44,6%) und 20.938 Ausländer (55,4%). Die Hälfte der nicht-luxemburgischen Bevölkerung hat die portugiesische Staatsangehörigkeit (9.852 Personen). Die portugiesische Gemeinschaft prägt die Stadt heute stark, ähnlich wie es die italienische Gemeinschaft bis in die 1980er Jahre getan hat. Danach folgen, aus den Mitgliedsländern der Europäischen Union, die Franzosen mit 1.928 Personen, die Italiener (1.290), die Belgier (412), die Spanier (370), die Deutschen (310), die Rumänen (244) und die Polen (145). Die Bevölkerung aus Drittstaaten hat sich noch weiter diversifiziert: 491 Montenegriner, 448 Inder, 402 Kapverdier, 390 Chinesen, 333 Brasilianer, 285 Ukrainer, 232 Syrer, 212 Marokkaner, 207 Serben, 188 Eritreer, 157 Tunesier, 135 Kameruner, 129 Iraner, 117 Algerier, 109 Kosovaren, 105 Guineer und 97 Afghaner. Diese zum Teil neuen Migrationen haben unter anderem dem Brillviertel und dem Bahnhofsviertel neues Leben eingehaucht, mit ihren afrikanischen Barber- und Beautyshops, brasilianischen Bars, orientalischen Lebensmittelgeschäften und Kebab-Imbissen.

Angesichts einer durch die Migration verjüngten Bevölkerung muss die Stadt massiv in ihre schulische Infrastruktur investieren. Diese Projekte betreffen sowohl umfassende Renovierungsarbeiten an großen Schulen, die häufig aus der Anfangszeit des 20. Jahrhunderts stammen, als auch Anbauten an bestehende Schulen (Lallingen, Jean Jaurès) oder ganz neue Schulen wie die Nonnewisen- oder die Wobréckener Schule. Die Instandsetzung und Renovierung der alten Bausubstanz und der Apartmenthäuser im Zentrum durch die Stadt und Privatpersonen sowie eine massive Erhöhung der erschwinglichen und sozialen Wohnungen im Zentrum könnte es darüber hinaus dem Süden der Stadt ermöglichen, seine soziale Mixität wiederzuerlangen, die diese Viertel bis in die 1960- und 1970er-Jahre prägte. Oder, wie es der Bericht des „Observatoire social de la Ville d’Esch-sur-Alzette“ von 2021 formuliert: „Investitionen in die allgemeine und berufliche Bildung sind natürlich der beste Weg, um eine größere Übereinstimmung zwischen dem Profil der Einwohner und dem lokalen Arbeitsmarkt zu erreichen. Eine weitere Möglichkeit, die lokale Antwort auf die Nachfrage der Arbeitgeber nach qualifizierten Arbeitskräften zu verbessern, besteht darin, die Wohnortbindung von höher qualifizierten Personen, die tatsächlich in Esch beschäftigt sind, aber nicht hier wohnen, an das Stadtgebiet zu fördern. Dies würde jedoch eine Reihe von Herausforderungen mit sich bringen, insbesondere in Bezug auf das Angebot an Wohnraum oder an Plätzen in Kindertagesstätten und Maison relais.“4)

Metzeschmelz, Rout Lëns und neue Stadtentwicklungsleitlinien

Die Überarbeitung des Allgemeinen Bebauungsplans („Plan d’aménagement général“, PAG), die zehn Jahre in Anspruch nahm, hat die Weichen für die Zukunft der Stadt gestellt.5) Die Mobilisierung sämtlicher Entwicklungsflächen würde es Esch ermöglichen, die Zahl von 55.000 Einwohnern zu überschreiten. Eine der starken Entscheidungen des neuen PAG ist die Ausdehnung der Analyse und Bewertung des Denkmalschutzes auf das gesamte Stadtgebiet. Dieses Instrument ermöglicht es der Stadt, den einheitlichen Charakter der großen Wohnviertel Brouch, Lallingen und Lankelz zu erhalten, ohne dabei jedes Gebäude einzeln zu schützen.

Die Zukunft von Esch wird nach der Fertigstellung der Großprojekte Belval und Nonnewisen durch zwei weitere neue große Stadtteile geprägt sein: Quartier Metzeschmelz und Rout Lëns.

Das Quartier Metzeschmelz (ehemaliges Werk Esch-Schifflingen) liegt zwischen zwei ausgedehnten Landschaftsgebieten, dem Lallengerbierg und der Flusslandschaft der Alzette. Das Konzept des dänischen Architekturbüros COBE sieht ein Viertel der kurzen Wege vor, und eines der Ziele der Planer besteht darin, dass das ehemalige Werksgelände als eigenständiges Viertel erkennbar bleibt (siehe Abb.). Die erhaltenen historischen Industriebauten wie die Walzwerke, der Kühlturm, das Umspannwerk, die Kühlbecken, das Pumpenhaus sowie der Wasserturm auf der Schifflinger Seite sind ganz ähnlich wie in Belval identitätsstiftende Elemente. Die Verbindung zwischen Esch und Schifflingen wird durch eine kulturelle Achse verstärkt, die das gesamte Planungsgebiet durchziehen wird.

Während in Belval die individuelle Mobilität und das Auto noch eine vorherrschende Rolle spielen, wird im Quartier Metzeschmelz die sanfte Mobilität im Vordergrund stehen. Das Mobilitätskonzept setzt den Schwerpunkt auf Lebensqualität und Nachhaltigkeit und richtet sich an Fußgänger, Radfahrer und öffentliche Verkehrsmittel. Der Individualverkehr wird am Rand des Stadtteils in mehrstöckigen Parkhäusern abgefangen. Selbst die Strecke der Tram zwischen Esch und Luxemburg-Stadt wurde in die Pläne miteinbezogen.

Das Projekt Rout Lëns wird ein Viertel mit gemischter Nutzung auf einer Fläche von 10,5 Hektar in unmittelbarer Nähe des Zentrums und der französischen Grenze. Ebenso wie im Quartier Metzeschmelz soll ein Teil des industriellen Erbes erhalten bleiben. Daher ist es unverständlich, warum das imposanteste und historisch bedeutsamste Bauwerk auf dem Gelände, die „Keeseminnen“, 1907 von der Schweizer Firma Züblin errichtet und einzigartig in der Großregion war, abgerissen werden konnte. Neben diesem Standort kann sich die Schlackenhalde Terre rouge (mit Weiher, Alzette und ehemaliger Eisenbahnbrücke an der Grenze), die sich in der Endphase ihrer Nutzung befindet, nur gemeinsam mit Frankreich (Audun-le-Tiche, Villerupt, Russange, Rédange) weiterentwickeln, das seinerseits dabei ist, in mehreren Phasen eine Öko-Stadt zu bauen.

Der Stadtentwicklungsdienst unter Daisy Wagner sowie Stadtarchitekt Luc Everling versuchen diese Transformationen zu planen und zu begleiten, mit folgenden Leitlinien: 1. das Stadtzentrum stärken; 2. die nicht definierten Zonen (Stichwörter „interstices urbains“, „Zwischennutzungen“) aktivieren; 3. die sanfte Mobilität fördern; 4. urbane und natürliche, grüne Stadtfragmente verbinden; 5. die Außengrenzen der Stadt pflegen und umwandeln sowie regional denken; 6. Arbeit und Wohnen wieder verstärkt in Esch zusammenführen. Prioritäre Projekte sind neben Belval, Metzeschmelz, Rout Lëns, Nonnewisen, Stadtzentrum in den nächsten Jahren auch der Eingang zum Stadzentrum, die rue d’Audun, die Schlackenhalde Terre rouge, der He:AL Campus um das künftige Südspidol sowie die „Zones d’activités économiques“ (Stichwort „Handwierkerhaff“).

Die Entwicklung Eschs zu einer vernetzten Stadt, zur Pilotstadt eines polyzentrischen, grenzüberschreitenden Ballungsgebiets hat begonnen.

1) C. Knebeler/D. Scuto, Belval: Passé, présent et avenir d’un site luxembourgeois exceptionnel (1911-2011), Esch-sur-Alzette, 2010.

2) Jean Goedert, Industriebrachen als Chance für die Stadtentwicklung. Am Beispiel Minett Luxemburg, in: Industriestädte. Historische Herausforderungen und aktuelle stadtpolitische Strategien, Tagungsband der 62. Jahrestagung des Südwestdeutschen Arbeitskreises für Stadtgeschichtsforschung, hrsgg. von G. B. Clemens, K. Thielen, C. Zimmermann, Göttingen, 2025, S. 141-152

3) Philip Michel, Gebläsehalle Belval – Der lange Weg zur Umnutzung: Machbarkeitsstudie erstmals öffentlich vorgestellt, in: Tageblatt, 18. November 2024, S. 10; cf. auch Design studios des Architekturmasters der Uni Luxemburg zu Esch: Reimagining Belval (2022-2023), Infrastructuring Assemblies (2023-2024) mit Projekten zur Umgestaltung der place des Remparts.

4) J. Birsens/A. Decoville/V. Feltgen, Observatoire social de la Ville d’Esch-sur-Alzette. Rapport n° 2: Emploi, chômage, formation professionnelle, Esch-sur-Alzette/Liser, 2021, S. 101 (deutsche Übersetzung).

5) https://administration.esch.lu/wp-content/uploads/sites/2/2019/03/06454_ESCH_ESCHER_PAG_2019_web.pdf

De Maart

De Maart

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können