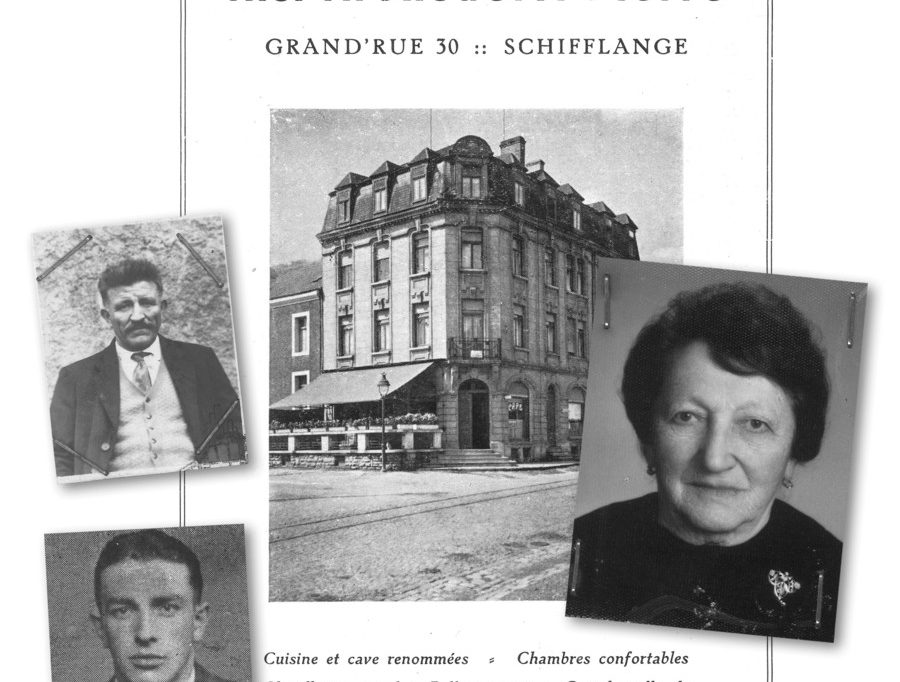

Seit Juni 1979 erinnert in Schifflingen an der Ecke montée du Cimetière/rue Belle-Vue das Monument „Mammen a Fraen“ an das Leid der Widerstandskämpferinnen während der Besatzungszeit. „Giedel“ dieses landesweit einzigartigen Monuments war Anne Arensdorff-Pierre. Die am 1. Juni 1889 in Schifflingen geborene Anne Pierre war mit dem 15 Jahre älteren Nicolas Arensdorff (*24. November 1874), dem Gastwirt des gleichnamigen „Café Arensdorff“, verheiratet. Das Paar hatte einen Sohn, den am 20. September 1914 geborenen Raymond.

Widerstand gegen das NS-Regime

Bereits kurz nach der Besetzung des Landes am 10. Mai 1940 engagierte sich die Familie Arensdorff gegen das NS-Regime. Ihr Café wurde vom Lehrer Albert Wingert als Treffpunkt des Widerstandes genutzt. Unter den ersten Mitgliedern der sich formierenden „Wingert-Gruppe“ waren Wenzel Profant, Jean Doffing und Raymond Arensdorff. Die Eltern von Raymond unterstützten die „Wingert-Gruppe“, organisierten die Treffen in ihrem Lokal und nahmen auch daran teil. Sechs Monate später, am 15. Juni 1941, wurde die Widerstandsgruppe Alweraje gegründet. Der Name setzte sich aus den ersten beiden Buchstaben von vier ihrer Gründer zusammen: Albert Wingert, Wenzel Profant, Raymond Arensdorff und Jean Doffing. Auch Anne Arensdorff-Pierre und Henri Jung waren bei der Gründung anwesend.

Die Gruppe konzentrierte sich zunächst auf die Gegenpropaganda und richtete mehrere geheime Druckereien ein, u.a. auf dem Schifflinger Friedhof. Später erweiterten sie ihre Aktivitäten um Fluchthilfe, das Verstecken von Wehrdienstverweigerern und das Sammeln von Essensmarken und Medikamenten für die Familien von Verhafteten und Verfolgten. Neben Flugblättern veröffentlichte die Alweraje mit „Ons Zeidong“ eine Untergrundzeitung, um der NS-Propaganda entgegenzuwirken und zum Widerstand aufzurufen. Anne Arensdorff-Pierre beteiligte sich sowohl an der Herstellung als auch an der Verteilung der Zeitung. Ihre ablehnende Haltung gegenüber dem NS-Regime zeigte sich auch bei der Personenstandsaufnahme vom 10. Oktober 1941. Ihre heute noch erhaltene Zählkarte unterstreicht, dass sie die entscheidenden Fragen zur Muttersprache und zur Volkszugehörigkeit jeweils mit „Luxemburgisch“ beantwortet hatte.

Schicksalsschläge einer Familie

Anne Arensdorff-Pierre engagierte sich mit ihrer ganzen Familie im Widerstand. Die NS-Repression ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Am 28. Mai 1941 wurde ihr Ehemann aufgrund einer Anzeige bei der örtlichen Polizei wegen „deutschfeindlicher Einstellung“ von der Gestapo verhaftet. Nic. Arensdorff wurde ins Männergefängnis in Luxemburg-Grund transferiert. Kurz darauf musste das „Café Arensdorff“ schließen. Erst im Juli erhielt Anne Arensdorff-Pierre die Erlaubnis, ihren Ehemann im Grund-Gefängnis im Beisein eines Beamten zu besuchen.

Nach einem knappen Jahr wurde Nic. im Februar 1942 aus der Haft entlassen, doch schon im August 1942 fiel auch ihr Sohn Raymond in die Hände der Gestapo. Er wurde ins KZ Hinzert deportiert, wo man ihn „misshandelte [und mit] sechs Wochen Kerker bestrafte“. Später kam er ins KZ Natzweiler-Struthof und schließlich nach Dachau, wo er am 6. Februar 1945 an einer Typhuserkrankung starb.

Als „deutschfeindlich“ eingestuft, musste Anne Arensdorff-Pierre unterdessen regelmäßig bei der Ortsgruppen- und der Kreisleitung vorstellig werden und wurde immer wieder schikaniert. Ihr Lokal soll zumindest zeitweise von der deutschen Polizei und SS als Büro genutzt worden sein. Trotz dieser Situation versteckte sie mehrere politisch und militärisch verfolgte Luxemburger und Militärs bei sich, darunter die beiden Wehrdienstverweigerer René Graser und René Clesen, den Widerstandskämpfer Robert Juncker sowie den kanadischen Piloten Paul Whalen/Wheelen.

Ein letzter Akt des Widerstands

Ende August/Anfang September 1944 verließen die NS-Besatzer sowie zahlreiche Kollaborateure Luxemburg. Falschmeldungen machten die Runde: Die Amerikaner seien bereits im Land. Dies führte zu voreiligen Reaktionen, auch in Schifflingen: Häuser und Fahrzeuge wurden mit der luxemburgischen Nationalfahne geschmückt, die Porträts der großherzoglichen Familie wurden aufgestellt und die Schilder der Dienststellen der Volksdeutschen Bewegung oder der NS-Volkswohlfahrt abgerissen. Versteckte Deserteure, Wehrdienstverweigerer und Widerstandskämpfer wagten sich auf die Straßen.

Als die Ortschaft jedoch die Meldung erreichte, dass die Deutschen wieder in Esch Stellung bezogen hätten, verschwanden die patriotischen Symbole aus dem Stadtbild und die Flüchtigen kehrten in ihre Verstecke zurück. Auch im Tanzsaal des „Café Arensdorff“ wurden 15 bis 17 Personen kurzzeitig von Anne Arensdorff-Pierre versteckt. Am 10. September 1944 erreichten die ersten Amerikaner Schifflingen und holten Paul Whalen/Wheelen ab.

Engagement für die Erinnerung

Für den geeinten Widerstand ihrer Familie zahlte Anne Arensdorff-Pierre einen hohen Preis. Sie verlor ihren Sohn und ihren Ehemann, der am 19. Dezember 1947 an den Folgeerkrankungen seiner Haft in Luxemburg-Grund verstarb. Die Widerstandskämpferin setzte ihr Engagement in der Nachkriegszeit jedoch fort. 1945 trat sie der „Ligue luxembourgeoise des prisonniers et déportés politiques“ (LPPD) bei. Als am 2. August 1946 Albert Wingert wegen eines angeblich geplanten Putschversuchs verhaftet wurde, reagierte Anne Arensdorff-Pierre umgehend mit einem Flugblatt zu seiner Unterstützung.

Als angesehenes Mitglied der Schifflinger LPPD wurde Anne bei mehreren Gelegenheiten darum gebeten, „Giedel“ bei Fahnenweihen oder Monumenteinweihungen zu werden, wie z.B. bei der Sektionsfahne der LPPD-Sektion Schifflingen im Oktober 1955. Zudem erhielt sie die Ehre, das Monument von Albert Wingert am 31. August 1972 offiziell zu enthüllen. Ein Jahr später wurde ihr der Titel „Résistante“ und die „Médaille de l’internement de la déportation (Croix LPPD)“ verliehen. Des Weiteren wurde sie im Dezember 1974 von der LPPD-Sektion Schifflingen zur Ehrenpräsidentin ernannt.

Am 17. Oktober 1981 starb Anne Arensdorff-Pierre im Alter von 92 Jahren in Esch/Alzette. In Schifflingen gibt es heute nur wenige Zeugnisse, die an den Widerstand der Familie Arensdorff erinnern. Ihre Gaststätte war namensgebend für die heutige „Résidence Arensdorff“ und der lokale „Parcours de la mémoire“ widmet das Kapitel über die Frauen im Widerstand dem Leben von Anne Arensdorff-Pierre.

Quellen- und Literaturnachweis

ANLux: CdG-0836, CdG-0846, CT-03-01-09354, CT-03-01-01757; CDRR-01-0050; CDRR-01-0051; CDRR-01-0052; FD-235-14; CNR-101B-Alweraje, LPPD: Karteikarten von Nic. und Anne Arensdorff; MNRDH: Fonds LPPD-Schifflingen, Bericht der LPPD-Generalversammlung, 21.12.1974; Akte Arensdorff Nic-Anne; Arolsen: 1.1.13.2/449834; 31.1.13.2/449835; 1.1.29.1/3138128; 1.1.6.2/9964043; 1.1.6.1/130432442; Literatur: Limpach/Kayser, Wir glauben an die Demokratie; Wehenkel, Antifaschistischer Widerstand; Courtoy, 10. September 1944. Die Befreiung Schifflingens (Magazin April 2022); Rappels: 1973-JG-Nr6-7; 1978-JG33-Nr5-6; 1979-JG34-Nr6-7; 1983-JG38-Nr1-2

Die Serie

In der Rubrik „E Bléck duerch d’Lëns“ liefern die Historiker*innen André Marques, Julie Depotter und Jérôme Courtoy einen facettenreichen Blick auf verschiedene zeitgeschichtliche Themen. Heute mit einem Gastbeitrag von der Historikerin Elisabeth Hoffmann.

Datenbank der Widerstandskämpfer*innen

Das „Musée national de la Résistance et des droits humains“ baut derzeit eine Datenbank der Widerstandskämpfer*innen des Zweiten Weltkriegs auf. Es handelt sich um ein laufendes partizipatives Projekt. Wenn Sie Informationen in Bezug auf eine Biografie haben oder eine Biografie selbst hinzufügen möchten, kontaktieren Sie das Museum über: [email protected].

De Maart

De Maart

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können