Steuersenkungen sind ein Zauberwort der Politik. Allseits beliebt, funktioniert überall. Weshalb es sich auch in vielen Wahlprogrammen wiederfindet. Auch wenn es um die Frage geht, wie erschwingliches Wohnen in diesem Land in Zukunft noch funktionieren soll. Die beiden Bald-Koalitionspartner CSV und DP haben dazu auch eine Meinung zu Steuersubventionen im Logement: Die CSV möchte unter anderem den stark ermäßigten Mehrwertsteuersatz beim Mietwohnungsbau wieder einführen. Außerdem wollen die Christsozialen die Summe des Steuerkredits „Bëllegen Akt“ beim Kauf von Wohneigentum von 30.000 auf 50.000 Euro hochfahren und beim Verkauf eines Grundstücks oder Wohnhauses die Versteuerung der „Plus-Value“ für ein Jahr auf 10,5 Prozent halbieren. Die DP will laut Wahlprogramm prüfen, ob steuerliche Anreize geschaffen werden können, um Investitionen in Immobilienprojekte zu fördern.

Auch die voraussichtlich neue Regierung wird also wahrscheinlich Steuersubventionen als Mittel verwenden, um die angespannte Situation auf dem Wohnungsmarkt zu verbessern. Aber ist das überhaupt ein wirksames Instrument? Welche Auswirkungen haben Steuererleichterungen auf den Wohnungsmarkt? Und wer profitiert am meisten von ihnen? Mit diesen Fragen beschäftigt sich François Koulischer.

Koulischer ist Assistant Professor am Departement of Finance der Universität Luxemburg. Zusammen mit seinen beiden Kollegen Anastasia Grishina und Ulf von Lilienfeld-Toal hat er eine Studie veröffentlicht mit dem Titel „Tax Subsidies and Housing Affordability“, zu deutsch: Steuersubventionen und die Erschwinglichkeit von Wohnraum.

Viele Menschen in Luxemburg können sich trotz guter Gehälter keine eigenes Haus oder keine eigene Wohnung leisten. Auch Raum zum Mieten ist knapp. Die Preise sind in den vergangenen Jahren immer weiter gestiegen, der Markt jedoch kaum gewachsen. Die Politik hat das als Problem erkannt. Und versucht mit Hilfe verschiedener Maßnahmen erschwinglichen Wohnraum zu schaffen. Eine davon: Steuersubventionen.

Ein Realitätscheck für die Politik

Koulischer empfängt an einem regnerischen Oktobertag in einem kleinen Konferenzsaal des Department of Finance auf dem Kirchberg-Campus. Bevor er über seine Studie sprechen möchte, will er eine Sache klarstellen: den Unterschied zwischen positiver und normativer Analyse. Eine positive Analyse beschreibe die Welt, wie sie ist. Eine normative, wie sie sein soll. „Wir beschreiben den Einfluss von Dingen, wie sie sind“, sagt Koulischer. „Wir sagen nicht, dass es gut oder schlecht ist. Oder dass wir dafür oder dagegen sind.“

Dieser wissenschaftliche Ansatz ist wichtig, er kann als Realitätscheck für die Politik dienen. Halten sie, was sie versprechen? Oder, um es mit Koulischers Worten zu sagen: „Wenn man Steuersubventionen machen will, das ist das, was passiert.“

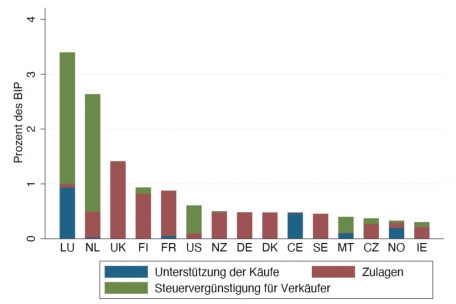

Steuerzuschüsse sind ein politisches Instrument, das in vielen Ländern der Welt eingesetzt wird, um Wohnraum erschwinglicher zu machen und den Wohnungsmarkt zu beeinflussen. Luxemburg ist in diesem Bereich Spitzenreiter. Kein anderes Land der OECD pumpt anteilsmäßig mehr Geld in Steuersubventionen auf dem Wohnungsmarkt. Die Steuervergünstigungen für Käufer belaufen sich in Luxemburg auf 2,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, der EU-Durchschnitt liegt bei 0,7 Prozent. Die finanziellen Ressourcen, die für diese politischen Instrumente aufgewendet werden, sind also immens.

Die zentrale Frage, die Koulischer und Kollegen antreibt: Kommt das Geld auch bei denen an, die man unterstützen möchte? Wenn man eine Politik machen möchte, die den Käufern Geld in die Hand gibt, kann es sein, dass die Preise reagieren und am Ende die Verkäufer profitieren? Es ist nötig, die Auswirkungen einer solchen Steuerpolitik auf den Preis von Wohnraum zu untersuchen.

Um das zu erläutern, wählt Koulischer ein klassisches Beispiel: die Tabaksteuer. Der Staat besteuere die Tabakproduzenten. „Das heißt aber nicht, dass die Tabakproduzenten am Ende die wirtschaftlichen Kosten tragen werden“, sagt Koulischer. Als Antwort auf die Steuererhöhung können sie den Preis für ihre Produkte erhöhen. Die Auswirkung auf den Preis zeige an, wer am Ende die Steuern zahlt. „In diesem Fall ist die Auswirkung auf den Preis alles, was man braucht“, sagt Koulischer. „Wenn man die hat, weiß man, was die Käufer zusätzlich zahlen.“

Im Immobiliensektor sei die Situation jedoch komplizierter. Es stehen sich nicht wie im Beispiel Tabaksteuer zwei getrennte Gruppen gegenüber: Tabakproduzenten und -konsumenten. Auf dem Wohnungsmarkt hat man auf beiden Seiten Haushalte, die kaufen und verkaufen können. Warum ist es so wichtig, diesen Unterschied mitzudenken? Man stelle sich vor: Aus irgendeinem Grund steigen morgen die Wohnungspreise. Die Frage, ob das gut oder schlecht ist, hängt davon ab, was man besitzt. „Wenn theoretisch jeder ein Haus und die gleiche Menge an Wohnungen besitzt, profitiert jeder davon“, sagt Koulischer.

Ein mathematisches Modell

Das klingt sehr theoretisch. Ist es auch. Denn was Koulischer und Kollegen entwickelt haben, ist ein mathematisches Modell. Erst im zweiten Schritt, wenn man es mit Daten füttert, lassen sich daraus Ergebnisse ablesen. Und im Zentrum dieses Modells steht die Elastizität von Angebot und Nachfrage.

Die Elastizität zeigt die Antwort eines Parameters relativ zum Preis, aber in Prozent. Übersetzt bedeutet das: Wenn sich der Preis für Wohnraum um ein Prozent ändert, wie ändert sich die Nachfrage nach Häusern? Und wie das Angebot?

Ein letztes theoretisches Beispiel, bevor es zu den Luxemburger Daten geht: Wenn ein Staat die Steuern senkt, um die Wohnungskrise zu bekämpfen, sinkt der von den Käufern gezahlte Preis (der Preis nach der Steuer). Das macht die Käufer reicher und den Wohnraum billiger. Die Käufer erhöhen also ihre Nachfrage nach Wohnraum. Der Anstieg der Nachfrage führt dann zu einer Reaktion auf der Angebotsseite (den Verkäufern): Sie erhöhen die Preise und steigern die Quantität. Wenn die Preise steigen, sinkt die Nachfrage, so lange bis ein neues Gleichgewicht erreicht ist, bei dem die Nachfrage dem Angebot entspricht.

Es ist dieses Gleichgewicht, das man beachten muss, wenn man die Wirksamkeit von Steuersubventionen einschätzen möchte.

Alles ist verbunden. Wenn man eine Sache verschiebt, verändert man den Ausgang

Gefüttert haben Koulischer und Kollegen ihr Modell mit allen Transaktionsdaten aus dem Immobiliensektor in Luxemburg zwischen 2007 und 2018. Sie haben die Elastizität von Angebot und Nachfrage berechnet und die Auswirkung auf den Preis. Das Ergebnis: 0,27 Prozent. Das bedeutet: Wenn der Staat die Steuern um ein Prozent senkt, steigt der Preis (vor der Steuer) um 0,27 Prozent an. Das wiederum heißt, dass die Verkäufer „einen ziemlich großen Anteil abgreifen“, so Koulischer. Der Preis nach der Steuer, den die Käufer zahlen, sinkt um 0,73 Prozent.

Ein Viertel der Steuersenkung geht also in die Tasche der Verkäufer, drei Viertel in die Tasche der Käufer. Ein Ergebnis, das einen als Laien zunächst stutzig macht. Man würde nicht erwarten, dass auch Verkäufer von Steuersenkungen profitieren. Für Koulischer jedoch keine Überraschung: „Es ist nicht völlig abweichend von der Literatur und den Studien aus anderen Ländern.“

Diese Antwort des Gleichgewichts sei etwas, das häufig unter den Tisch falle, auch bei Politikern, so Koulischer. Man sagt: Wir machen eine Mietpreisbremse, dann bleiben die Mieten unten, die Mieter profitieren. „Aber das ignoriert völlig, dass die Vermieter auf diesen Eingriff reagieren werden. Vielleicht hören sie auf zu investieren.“

Das ist einer der großen Punkte, den Koulischer und seine Kollegen in dieser Studie machen. Alle politischen Instrumente, vor allem im Bereich des Wohnungsmarkts, wirken niemals nur in eine Richtung. Auch wenn Politiker das oft anders verkaufen. Es gibt immer zwei Seiten.

Neben den Preisveränderungen haben die Wissenschaftler deshalb auch untersucht, welcher Teil der Bevölkerung welchen Anteil der Steuersubventionen abgreift. Das Ergebnis: Die obersten zehn Prozent der Haushalte nach Immobilienvermögen in Luxemburg besitzen 37,4 Prozent des Wohnungsbestands. Sie erhalten 25,8 Prozent der Steuersubventionen, während bei den untersten zehn Prozent gerade einmal 2,5 Prozent ankommen. Die reichere Hälfte der Haushalte im Land greift zusammen mehr als drei Viertel der Steuersubventionen ab.

Gehobener Mittelstand profitiert

Machen diese Steuerzuschüsse die Gesellschaft also ungleicher? „Nicht zwangsläufig“, sagt Koulischer. „Weil die obere Mittelschicht verhältnismäßig mehr profitiert als die oberste Gesellschaftsschicht.“ Was daran liege, dass die Mittelschicht im Gegensatz zur Oberschicht relativ viel Immobilienvermögen im Vergleich zu ihrem Gesamtvermögen besitzt.

Nichtsdestotrotz: Koulischers Studie macht deutlich, dass nicht die Haushalte am meisten profitieren, die wenig besitzen, sondern die, die schon eine ganze Reihe Wohnraum haben. Steuersubventionen sind in der Wohnungskrise also keine Politik, die den vulnerabelsten Mitgliedern der Gesellschaft hilft. Sie sind eine Politik für den gehobenen Mittelstand.

Am Ende lässt sich Koulischer noch zu einem Gedankenexperiment hinreißen. Was wäre, wenn der Staat neben Steuersubventionen massiv in sozialen Wohnungsbau investieren würde? Wie würden diese beiden Maßnahmen zusammenwirken? Das Gedankenexperiment geht so: Der soziale Wohnungsbau führt dazu, dass sehr viel mehr Wohnraum geschaffen wird, die Elastizität des Angebots nimmt zu. Das bedeutet wiederum, dass die Auswirkung auf den Preis geringer wird, der Anteil der Steuersubventionen, der an die Verkäufer abfließt, wird kleiner. Oder, kurz gesagt: Wenn es mehr sozialen Wohnungsbau gibt, profitieren Hauskäufer mehr von Steuerzuwendungen.

„Das ist wieder der Punkt dieses allgemeinen Gleichgewichts“, sagt Koulischer. „Alles ist verbunden. Wenn man eine Sache verschiebt, verändert man den Ausgang.“

De Maart

De Maart

Den Staat mus sech kurei'ren vun der Subventionitis .

Mir mussen obhalen mat dem Assistanat.

Mir mussen jiddereen fir sech selwer d'Verantwortung iwerhuelen .

Verschdener (Privat & Entreprisen) huelen een Risiko, krei'en d'Kei'er net, an dann soll d'Allgemengheet dofir blechen. Nee, Nee !