Tageblatt: Herr Andrioli, die europäischen Landwirte, auch die luxemburgischen, fürchten die negativen Auswirkungen des Freihandelsabkommens zwischen der Europäischen Union und dem Mercosur, weniger den Import von Eiweißfuttermittel aus Sojaschrot als etwa Fleischeinfuhren. Wie sehen Sie das?

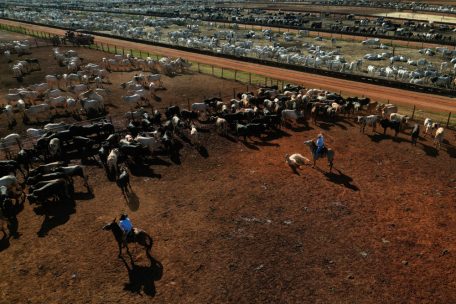

Antônio Inácio Andrioli: Soja ist sowieso schon zollfrei und sogar steuerfrei. Seit 1996 haben die Brasilianer keine Exportsteuer, während die Argentinier sie noch haben. Diese könnte jetzt vielleicht wegfallen. Aber noch wichtiger ist, dass man die Fleischproduktion und auch Agrartreibstoffe stark in Verbindung mit Soja hat. Aus Soja wird schließlich auch Agrardiesel hergestellt. Brasilien ist Exportweltmeister bei Soja. Wir produzieren so viel auf einer Fläche wie Schweden. Und wichtig ist, dass man für die Produktion von Soja Pestizide aus Europa einsetzt.

Also ist das Problem, dass Europa mehr Pestizide, die in der EU gar nicht zugelassen sind, an die Mercosur-Staaten liefert …

… was wieder in Form von Rückständen zurück nach Europa kommt. Damit würde die EU auch die Umweltzerstörung importieren. Das ist die eine Seite der Medaille. Wie wir auch wissen, exportieren die Europäer Autos und Autoteile nach Lateinamerika, etwa Verbrennungsmotoren, die man hier bis 2035 abschaffen möchte. Das wäre ein erster Schritt zur Deindustrialisierung in den Importländern. Für Brasilien und Argentinien wäre das besonders schlimm, weil für sie die Produktion von Autoteilen besonders wichtig ist. Es würde noch mehr Arbeitslosigkeit und soziale Ungleichheit schaffen. In der ganzen Diskussion kommt das manchmal etwas zu kurz, weil man dabei mehr auf Landwirtschaft bezogen ist. In der Landwirtschaft sind auf beiden Seiten des Atlantiks die Kleinbauern stark betroffen. Mehr freier Agrarhandel heißt demnach mehr Befreiung der jeweiligen Region von den eigenen Bauern.

Nur die Agrarindustrie würde davon profitieren …

… und die Großgrundbesitzer Brasiliens. Eigentlich ist das eine Sache, die in Brasilien schon 500 Jahre alt ist: auf Agrarexporte zu setzen. Das hat 2008 eine neue Stufe erreicht, weil das Land versucht hat, die Wirtschaftskrise von damals auf 2015/16 zu verschieben, indem die Währung entwertet wurde und die Abhängigkeit von Agrarexporten gestiegen ist. Das ist ein Problem, dass die einen sehr agrarisch und die anderen sehr industriell geprägt sind. Aus brasilianischer Sicht ist dies die Möglichkeit, bei den Großgrundbesitzern zu punkten. Schließlich haben diese auch eine Mehrheit im Parlament. Diese sehen Chancen, noch mehr zu exportieren, besonders Fleisch und Agrardiesel.

Die Bauern, etwa in Luxemburg, befürchten, auf ihrem Fleisch sitzen zu bleiben.

Das wäre eine mögliche Konsequenz. Deshalb sind sie ja dagegen und haben dagegen mobilisiert. Ich verstehe die Landwirte hier. Allerdings wird hier leicht übersehen, dass sich die brasilianischen Bauern darüber aufregen, dass die Überschüsse der europäischen Milchprodukte zollfrei aus der EU nach Lateinamerika kommen. Aber in Brasilien ist dieses Thema leider nicht so sehr in der Öffentlichkeit. Dabei stammen 60 Prozent unserer Milchprodukte von Kleinbauern.

Ist es vor allem deshalb nicht so sehr in der Öffentlichkeit, weil die Kleinbauern keine große Lobby haben wie etwa die Großbauern?

Genau. Aber sie sind für 70 Prozent der Nahrungsmittelproduktion verantwortlich. Wenn man das zerstört, führt dies auch zu mehr Armut und sozialer Ungleichheit, sogar zu mehr Hunger auf dem Land.

Die Kleinbauern beiderseits des Atlantiks haben zu verlieren

In beiderlei Hinsicht sind also die Kleinbauern die Leidtragenden.

Ja, sie haben beiderseits des Atlantiks zu verlieren. In Europa wird stärker dagegen mobilisiert, bei uns sind die kleinbäuerlichen Strukturen im Gegensatz zu den Großbauern gering im Parlament vertreten. Nicht zu vergessen die indigenen Völker. Aber es gibt die Landlosenbewegung, die schon lange darauf wartet, dass endlich die Agrarreform durchgesetzt wird.

Diese wird in Brasilien schon seit Jahrzehnten gefordert …

… und ist sogar seit 1964 gesetzlich vorgesehen.

Im Jahr des Militärputsches.

„O estatuto da terra“ besagte, dass das brachliegende oder durch Sklavenarbeit bewirtschaftete Land zur Agrarreform gehört. Bis heute hat es dafür keinen Hektar Land gegeben, der gesetzlich enteignet wurde. Dabei würde das Land nicht einfach weggenommen werden, sondern die Besitzer würden eine Entschädigung bekommen. Die einzige Methode, die bisher funktioniert hat, war jene durch die Landbesetzung des Movimento dos Sem Terra (MST).

Hat Präsident Luiz Inácio „Lula“ da Silva kein Interesse mehr an einer Land- bzw. Agrarreform?

Er hat keine Macht, weil er keine Mehrheit im Parlament hat. Immerhin hat Lula einige indigene Schutzgebiete regularisiert. Aber bei der Agrarreform sind wir weit weg von den eigentlichen Zielen.

Die Rückstände der nicht zugelassenen Pestizide aus Südamerika steigen. Wenn sie noch dazu zollfrei reinkommen, steigen sie weiter. Nicht zu vergessen die Medikamente. Unser Wasser ist völlig vergiftet.

Was geschieht denn mit den Pestiziden, wenn das Freihandelsabkommen in Kraft tritt? Viele, die in Südamerika verwendet werden, sind in Europa nicht erlaubt.

Von den zehn am meisten verwendeten sind sieben in der EU nicht zugelassen. Bayer hat etwa zwölf Wirkstoffe im Einsatz, die nicht zugelassen sind, BASF hat dreizehn. Man kann davon ausgehen, dass es rund 500 Varianten von Pestiziden gibt, die in Brasilien im Einsatz sind und die hier nicht zugelassen sind. Seit 2018 gibt es keine Angaben mehr über Rückstände von Pestiziden bei Soja. Bei Mangos, Limetten, Papayas usw. haben wir das alles. Die Rückstände der nicht zugelassenen Pestizide aus Südamerika steigen. Wenn sie noch dazu zollfrei hereinkommen, steigen sie weiter. Nicht zu vergessen die Medikamente. Unser Wasser ist völlig vergiftet. Nach unserem Gesetz haben wir 27 Wirkstoffe, nach denen bei der Kontamination gesucht wird. In der Region Santa Catarina und in São Paulo haben wir alle 27 gefunden.

Kann man also in Brasilien nicht aus dem Wasserhahn trinken?

Es nützt uns auch nichts, wenn wir Mineralwasser kaufen, denn auch das ist verseucht. Das Wasser ist ebenso eine Gefahr, wenn man duscht. So reduziert zum Beispiel Talowamin, das in Glyphosat vorkommt, die Spannung der Oberfläche eines Gewebes, damit Glyphosat eindringen kann. Es besteht also ein klarer Zusammenhang mit Krebs. Ich bin in einer Kommission, die durchgesetzt hat, dass man das messen muss. Denn Brasilien ist Weltmeister: Kein Land setzt mehr Pestizide ein. Eine Milliarde Kilogramm pro Jahr. Sieben Kilo pro Hektar. Wenn man das pro Kopf umrechnet, ist das mehr als ein Mensch Wein im Jahr trinkt.

Hat Lulas Politik darin nichts ändern können?

Immerhin hat er es versucht. Die letzte Regierung hat es noch geschafft, das zu legalisieren, was verboten war. Die damalige Agrarministerin Tereza Cristina, auch „Musa do veneno“ (Giftmuse) genannt, setzte das durch. Die (Opposition) hat das „pacote do veneno“ (Giftpaket) im Parlament und will sogar verbieten, dass man von „agrotóxicos“ spricht – von Agrargiften. Dann ist das nicht mehr so schlimm, wenn man es nicht mehr so bezeichnet. 90 Prozent unserer gentechnisch veränderten Pflanzen haben mit Pestiziden zu tun. Unter Präsidentin Dilma Rousseff waren 20 von 27 Wissenschaftler in der Biosicherheitskommission (CTNBio) für die Zulassung pestizidtoleranter Genpflanzen, egal, was kam. Unter Lulas Vorgänger Jair Bolsonaro waren alle dafür. Unter Lula sind es jetzt 25.

Sind diese Wissenschaftler alle von der Agrar- und Chemieindustrie gekauft?

Die meisten sind schon von den Stipendien und Forschungsgeldern aus gesteuert worden. Die Hersteller sind sogar am Tag der Zulassung dabei, wenn abgestimmt wird. Die einzige Grundlage, um etwas zuzulassen, sind die eigenen Studien der Konzerne. Es gibt in der Frage Gentechnik und Pestizide keine unabhängigen Studien. Hinzu kommt der Schmuggel. Viele Sorten werden gar nicht kontrolliert. Zum Beispiel das Herbizid Paraquat, das mit einem erhöhten Risiko, an Parkinson zu erkranken, in Verbindung gebracht wird und deshalb verboten wurde. Das wird über die Grenze aus Paraguay eingeführt.

Wie ist nun der Stand der Dinge beim Freihandelsabkommen?

Die vier Regierungen aus Südamerika (Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay) sind dafür. Nun muss das Abkommen in Europa in jedem Land ratifiziert werden. Die Abstimmung muss einstimmig sein. Jetzt versucht man, das gesamte Abkommen vom Handelsabkommen abzukoppeln. Durch dieses Splittingverfahren würde eine einfache Mehrheit reichen. Lula will schon bis September ratifizieren.

Und Argentiniens Präsident Javier Milei?

Er will sich die Tür zu bilateralen Verhandlungen mit China oder den USA offenhalten. Er kann aber nicht so einfach aussteigen. Viele Länder wollten ja mit ihm nichts zu tun haben. Das hat sich inzwischen geändert. Lula versucht unterdessen über die Brics-Staaten, in beide Richtungen zu steuern.

Mit dem Mercosur will Lula bei den Großgrundbesitzern punkten. (…) Über die Brics-Staaten will er Brasilien reindustrialisieren.

Brasiliens Staatschef betreibt also ein doppeltes Spiel?

Mit dem Mercosur will er vor allem bei den Großgrundbesitzern punkten. Obwohl ihn diese nicht wählen. Aber Brasilien ist von den Agrarexporten abhängig. Was er in Kauf nimmt, ist die Deindustrialisierung. Das weiß er. Außerdem steht er in Widerspruch zu seiner Ankündigung von mehr Klimaschutz und Bekämpfung von Armut und Hunger. Doch mehr Fleischproduktion heißt mehr Entwaldung. Mehr Agrarexporte heißt mehr Hunger auf Land und weniger Ernährung der eigenen Bevölkerung.

Tatsache ist aber, dass die Entwaldung unter Lula zurückgegangen ist.

Um 30 Prozent, was vor allem an der Wiedereinführung von Kontrollen zurückzuführen ist. Bis 2030 will er die illegale Entwaldung auf null bringen. Unter Bolsonaro hingegen war fast alles erlaubt.

Welchen Weg will Lula ökonomisch gehen?

Er geht klar in Richtung China. Bei seiner letzten Reise hat er einige Verträge unterschrieben. Über die Brics-Staaten* will er Brasilien reindustrialisieren. Er will den Weg umkehren und nennt seine Strategie „multipolar“

* Akronym aus den Anfangsbuchstaben von Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. 2024 kamen der Iran, Ägypten, Äthiopien und die Vereinigten Arabischen Emirate hinzu.

Antônio Inácio Andrioli

Der Agrarökologe wurde 1974 in Campina das Missões in dem südlichsten brasilianischen Bundesstaat Rio Grande do Sul geboren. Er promovierte im Fachbereich Sozialwissenschaften an der Universität Osnabrück zum Thema „Biosoja versus Gensoja“ und war als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Johannes Kepler Universität Linz (Österreich) tätig. Andrioli lehrt heute als Professor für Agrarökologie an der Universidade Federal da Fronteira Sul in Südbrasilien. Kürzlich war er zu Gast im Oekozenter Pafendall bei einer von „Mouvement écologique“ und ASTM organisierten Konferenz und sprach über die Auswirkungen des geplanten EU-Mercosur-Handelsabkommens. Er weist auf das Paradox hin, dass einige Pestizide, die in Europa längst verboten sind, in Südamerika nach wie vor produziert und eingesetzt werden. Für die lokale Bevölkerung sei dies ein „täglicher Angriff auf die Gesundheit“. Statt auf die Freihandelslogik zu setzten, müsse die EU ihre Handelsbeziehungen auf Solidarität, fairen Ausgleich und ökologische Verantwortung setzen. Andrioli plädiert für eine Handelspolitik, die lokale Märkte schützt, bäuerliche Strukturen stärkt und auf gerechte Partnerschaft setzt. Sein Fazit: „Das Abkommen darf so nicht ratifiziert werden.“

EU-Mercosur-Freihandelsabkommen

Die Europäische Union hat sich im Dezember 2024 mit den Mercosur-Staaten nach etwa 25 Jahren langen Verhandlungen auf eine Freihandelszone geeinigt – trotz zahlreicher Bedenken unter anderem aus Frankreich, Italien und Polen. Das Abkommen muss noch ratifiziert werden. In seiner Rede zur Lage der Nation hat Premierminister Luc Frieden (CSV) gutgeheißen und Luxemburgs Zustimmung angekündigt. Seine Parteikollegin und Agrarministerin Martine Hansen steht dem Abkommen jedoch skeptisch gegenüber und teilt die Sorgen der luxemburgischen Landwirte. Die Bauernzentrale kritisierte Friedens Rede und bedauerte, dass die Bedenken der Landwirte unbeachtet geblieben seien.

De Maart

De Maart

Dann maacht an der EU eng Landwirtschaft OHNI Pestiziden, Herbiziden an soss wellech Chimie ! Dann kennt der daat och bei allen Importer fro'ên !! Dann wir jo di EU Landwirtschaft gerett !!

Héichinteressanten a léierräichen Artikel, awer grad esou deprimant.

dann wird das Filet wieder billiger? Konkurrenz belebt den Markt. So geht Kapitalismus.