Tageblatt: Als ehemaliger Direktor des „Centre de rétention“ verfolgen Sie weiterhin die Entwicklungen in der Migrationspolitik. Mit Sorge?

Fari Khabirpour: In den vergangenen Jahren war sowohl in Luxemburg als auch international ein deutlicher Rechtsruck zu beobachten. Das spiegelt sich auch in einer Verschärfung der Asylpolitik wider. Bestimmte gesellschaftliche Strömungen nutzen das Thema Migration, um Ängste und Vorurteile zu verstärken. Auch die Medien und sozialen Netzwerke tragen dazu bei, dass Unsicherheit und Misstrauen wachsen. Nationalistische Tendenzen und eurozentristische Sichtweisen haben dadurch an Gewicht gewonnen.

Die Länder der Europäischen Union haben sich nach jahrelangen Differenzen auf ein gemeinsames Migrations- und Asylpaket geeinigt – verbunden mit einer stärkeren Sicherung der EU-Außengrenzen. Welche Rolle spielt Luxemburg in diesem Kontext?

Als Mitglied der Europäischen Union kann Luxemburg hier keinen eigenen Weg einschlagen. Allerdings besteht nach wie vor Verbesserungsbedarf bei der zuständigen Immigrationsbehörde, vor allem im Umgang mit Asylsuchenden und in der interkulturellen Kommunikation. Hier fehlt es häufig an Sensibilität. Die Aufgabe ist zweifellos anspruchsvoll, doch die Beamten waren – und sind noch immer – überfordert. Es kommt weiterhin vor, dass Menschen aufgenommen werden, die hier nicht wirklich hingehören, während andere, die besser aufgenommen worden wären, abgewiesen werden.

Während der sogenannten Flüchtlingskrise 2015 wirkten die deutschen Behörden überlastet. Auch hierzulande stehen vielerorts die Gemeinden am Limit. Wurden die Belastungen unterschätzt und die Aufnahmebereitschaft überschätzt?

Europa und die westlichen Staaten tragen daher eine Mitverantwortung für die heutigen Missstände

Die Herausforderungen bestehen weiterhin, und in vielerlei Hinsicht stößt unsere Gesellschaft nach wie vor an ihre Belastungsgrenzen. Dies zeigt sich besonders in einer Zeit, die von mehreren gleichzeitigen Krisen geprägt ist: Kriegen, Klimaveränderungen und anhaltenden Flüchtlingsbewegungen. Viele dieser Entwicklungen haben ihre Wurzeln weit in der Vergangenheit. Warum verlassen Menschen ihre Heimat und riskieren ihr Leben, um in einem fremden Land Schutz und eine neue Zukunft zu suchen? Die Gründe sind vielfältig: politische, religiöse oder ethnische Verfolgung, die Flucht vor Krieg oder den Folgen der Klimakrise, ökonomische Not, Hunger oder der Mangel an Wasser. Es handelt sich um existenzielle Bedrohungen, die Menschen zwingen, ihre Heimat zu verlassen. Wer über Migrationspolitik spricht, darf deshalb die Ursachen nicht außer Acht lassen. Die schwierige Lage vieler Herkunftsländer ist nicht allein hausgemacht. Häufig sind sie über lange Zeiträume hinweg durch Kolonialismus und durch globale wirtschaftliche Strukturen ausgebeutet worden. Europa und die westlichen Staaten tragen daher eine Mitverantwortung für die heutigen Missstände.

Seit einigen Jahren bereisen Sie regelmäßig Südafrika und auch dessen Nachbarländer. Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine hat sich Südafrika geweigert, sich klar von Russland zu distanzieren, und sogar Militärübungen mit Russland und China abgehalten. Warum?

Viele Afrikaner verweisen in diesem Zusammenhang auf die Geschichte: Europa habe den Kontinent während der Kolonialzeit über Jahrhunderte ausgebeutet und das Apartheid-System in Südafrika lange Zeit mitgetragen. Vor diesem Hintergrund wollen sie sich heute nicht in eine klare Parteinahme für den Westen drängen lassen.

Ist dieses Verhalten also weniger als Nähe zu autoritären Staaten zu verstehen, sondern eher als Distanzierung vom Westen?

So kann man es sehen. In Südafrika selbst wird das Thema kontrovers diskutiert. Man erinnert sich dort daran, dass während der Apartheid nicht westliche Staaten, sondern die Sowjetunion den Afrikanischen Nationalkongress unterstützte. Diese historische Erfahrung spielt im politischen Bewusstsein bis heute eine Rolle.

In den vergangenen Jahren haben sich mehrere afrikanische Länder von früheren Kolonialmächten wie etwa Frankreich ab- und Russland oder China zugewandt. Ist dies auch in Südafrika spürbar?

Ja, eindeutig. Doch man übersieht dabei oft: Auch diese neuen Partner verhalten sich nicht anders als die alten Kolonialmächte. Für Russland wie für China stehen Profit und Machtinteressen im Vordergrund, Menschenrechte spielen kaum eine Rolle.

Sie haben auch andere afrikanische Länder bereist. Spürt man – trotz der Konflikte etwa im Sudan – eine Aufbruchstimmung?

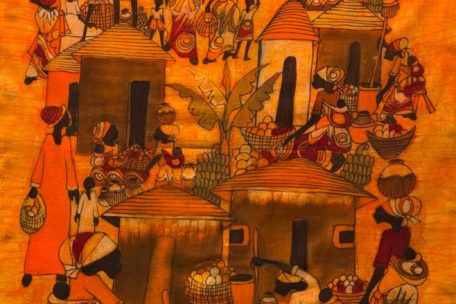

Ja. Viele Afrikaner sind sich ihrer eigenen Stärke zunehmend bewusst. Sie orientieren sich weniger am Westen, sondern stärker an ihren kulturellen Traditionen und spirituellen Wurzeln. Immer mehr Persönlichkeiten aus Afrika treten in Kultur und Literatur hervor und auch in den Wissenschaften wird das spürbar werden. In Ländern wie Namibia, Simbabwe oder zuletzt Mosambik nehme ich zudem ein wachsendes Gemeinschaftsgefühl wahr.

Was können wir von Afrika lernen?

Vor allem mehr Menschlichkeit und Wärme im zwischenmenschlichen Umgang. Natürlich darf man nicht pauschalisieren, doch dieser Unterschied ist spürbar. Als Ausländer wird man in vielen afrikanischen Ländern oft selbstverständlich als gleichwertig behandelt – unabhängig von der Hautfarbe. In Europa ist das anders: Dort begegnet man noch immer häufig der Haltung „Du gehörst nicht zu uns“. Rassistische Vorurteile sind hier nach wie vor tief verwurzelt.

In Ihren Publikationen sprechen Sie immer wieder das Thema Vorurteile an. Wo fängt man an, diese zu überwinden?

Ein zentraler Ausgangspunkt ist die Frage: Wer bin ich wirklich? Viel zu oft ist unser Selbstbild stark von äußeren Faktoren geprägt: unserem Körper, unserem Besitz, unseren Titeln, unserer Nationalität, unserer Kultur oder unserer sozialen Position. Unsere inneren Werte – Empathie, Menschlichkeit, ethische Orientierung – treten dabei in den Hintergrund. Wer seine eigenen Vorurteile erkennen und überwinden möchte, muss lernen, hinter diese äußeren Zuschreibungen zu blicken und sich selbst auf einer tieferen Ebene zu verstehen und erkennen. Dieses innere Bewusstsein wird in unserer Gesellschaft, in Bildung und Erziehung bislang viel zu wenig gefördert, während der Fokus vor allem auf materiellen und oberflächlichen Merkmalen liegt.

Dabei findet eine ständige Reform des Bildungssystems statt, wie unter Minister Claude Meisch die alternative Alphabetisierung auf Französisch, um der Diversität der Sprachensituation besser gerecht zu werden.

Ja, diese Reformen sind sicher notwendig. Dennoch greifen sie oft zu kurz, weil sie das eigentliche Kernproblem kaum berühren: Sie fragen selten danach, wie sich die Schülerinnen und Schüler wirklich fühlen oder was sie brauchen, um ihr volles geistiges Potenzial zu entfalten. Viel zu oft werden Kinder und Jugendliche häufig eher zu Selbstbezogenheit als zu Gemeinschaftssinn erzogen, ohne dass ihnen gezeigt wird, wie sie diesem Drang nach Selbstbezogenheit entkommen können. Gleichzeitig bleibt die Frage, wie man Gemeinschaftssinn und Solidarität fördern kann, meist unbeachtet. Das Wir-Gefühl, das ich etwa in Afrika so stark erlebe – sei es innerhalb einer Familie oder im Dorf –, scheint uns zunehmend abhandenzukommen. In traditionellen Dörfern fühlt sich die ganze Gemeinschaft für die Erziehung der Kinder verantwortlich. Dort gibt es etwas Größeres als das eigene Ego: die Gemeinschaft selbst, die einen trägt, schützt und Orientierung gibt.

Viel zu oft werden Kinder und Jugendliche häufig eher zu Selbstbezogenheit als zu Gemeinschaftssinn erzogen, ohne dass ihnen gezeigt wird, wie sie diesem Drang nach Selbstbezogenheit entkommen können

Der US-Philosoph Michael J. Sandel spricht vom „Ende des Gemeinwohls“ und sieht die Ursache in der Leistungsgesellschaft. In afrikanischen Ländern zeigt sich jedoch oft Korruption. Ist das nicht auch ein Ausdruck von Egoismus?

Es geht vor allem um Materialismus, der die Seele trübt und den Blick auf das Wesentliche verstellt. Wer ein Haus hat, gilt als jemand; wer ein Auto fährt, wird respektiert. Das Ego misst seinen Wert an Besitz und Status. Auch afrikanische Gesellschaften bleiben von diesem weltweiten Materialismus nicht verschont. Trotzdem sind diese Gesellschaften im Kern spirituell. Und hier meine ich Spiritualität nicht im religiösen Sinn – denn Religion kann ebenfalls materialistisch sein, wenn sie sich an äußeren Formen, Ritualen oder Zugehörigkeit misst. Wahre Spiritualität hingegen schaut nach innen, jenseits des Egos, und misst Wert und Bedeutung am menschlichen Handeln und am inneren Wachstum.

In der gegenseitigen Verantwortung liegt der tiefste Ausdruck von Menschlichkeit und Spiritualität

Wird Spiritualität häufig falsch verstanden? Muss sie also nicht unbedingt mit Religion zu tun haben?

Wenn Spiritualität nur „Wenn du nicht glaubst, bist du nichts oder gehörst in die Hölle“ bedeutet, dann verfehlt sie ihr wahres Wesen. Wahre Spiritualität ist innere Freiheit. Sie misst sich nicht an Besitz, an Autos, Häusern oder Urlaubsreisen. Sie zeigt sich in dem, was wir für andere tun: wie wir denen beistehen, die in Not sind, die krank oder hilfsbedürftig sind. Was uns zum Menschen macht, ist die Verbindung zur Gemeinschaft. Heute bin ich vielleicht selbst auf die Hilfe anderer angewiesen, morgen ist es jemand anderes – und dann liegt es an mir, da zu sein. Wir sind untrennbar miteinander verbunden, und in dieser gegenseitigen Verantwortung liegt der tiefste Ausdruck von Menschlichkeit und Spiritualität.

Fari Khabirpour

Der aus einer iranischen Familie stammende und in Luxemburg aufgewachsene Psychologe und Psychotherapeut war unter anderem Leiter des SOS Kinderdorfes, des „Centre de psychologie et d’orientation scolaires“ (CPOS) des Bildungsministeriums, heute CePAS, sowie des „Centre de rétention“. Khabirpour ist zudem Autor mehrerer Bücher und weiterer Publikationen wie etwa „Innerer Frieden, äußerer Wandel“ (2024).

De Maart

De Maart

SUPER..

no comment!