Zumindest posthum zeigt sich Albaniens früherer Diktator Enver Hodscha (1908-1985) zugänglicher als in seiner bleiernen Ära: Dank der neuen Stufen auf den einst glatten Flanken der Pyramide von Tirana können tatendurstige Besucher dem Ex-Autokraten problemlos aufs Dach steigen.

Ob der sich nach unten verjüngende „TID-Tower“, der rot-schwarze „Arena Center Tower“, der gedrungene „Sky-Tower“ oder der grün-blaue gewürfelte „Alban Tirana Tower“: Selbst der Namensgeber des einstigen Hodscha-Museums würde auf der Aussichtsterrasse des zum IT- und Ausgehzentrum umgestalteten Monumentalbaus seine einstige Stadt heute wohl kaum mehr wiedererkennen. Seit dem Ende von Albaniens Steinzeitkommunismus 1991 hat sich keine Metropole Südosteuropas so radikal gewandelt wie Tirana.

Eine endlose Blechkarawane quält sich über die Ausfallstraßen der Innenstadt. Die in die diesige Dämmerung ragenden Baukräne zeugen von Tiranas Dauertransformation. Der Bauboom wird nicht nur durch die Nachfrage der Auslandsalbaner nach einem Heim in der Heimat oder die anhaltende Landflucht gespeist: Auch die mithilfe von Beton und unzähliger Bauprojekte weiß gewaschenen Schwarzgelder der Drogenmafia sorgen – ähnlich wie in anderen Balkanmetropolen – in Tirana für anhaltend hohe Immobilienpreise.

Die sogenannte „Betonisierung“ oder „Verturmung“ Tiranas hat die einst eher verschlafene Stadt nicht nur in die Höhe schießen lassen. Obwohl Albaniens Bevölkerung seit Ende der sozialistischen Ära durch die anhaltende Auswanderung um fast ein Drittel auf heute 2,4 Millionen Menschen geschrumpft ist, hat sich die Einwohnerzahl der Hauptstadt im gleichen Zeitraum mit knapp 400.000 Einwohnern nahezu verdoppelt: Im Großraum Tirana lebt mit 650.000 Menschen heute ein Viertel aller Albaner.

Sich zeigen und gesehen werden: Im Schritttempo rollen Nobellimousinen mit wummernden Lautsprechern durch die von Kneipen und Restaurants gesäumten Straßenzüge des quirligen Ausgehzentrums des „Blloku“. Das einstige, von italienischen Stararchitekten in den 30er Jahre angelegte Villenviertel galt zu sozialistischen Zeiten für Normalsterbliche als „verbotene Stadt“ – und war den Familien der Nomenklatura vorbehalten.

Bizarres Betonerbe wird heute kommerzialisiert

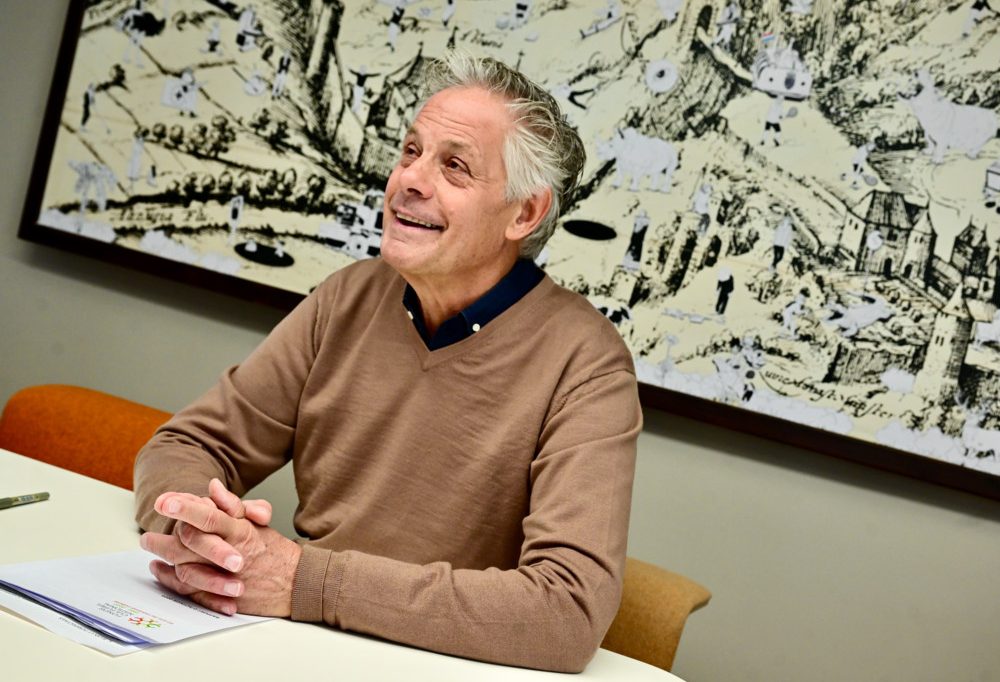

Nach Ende des Sozialismus habe Tiranas Jugend den jahrzehntelang vom Militär abgeriegelten „Blloku“ „besetzt“, erinnert sich Andi Pinari, Geschichtsprofessor an der Universität Tirana, an den turbulenten Beginn der 90er Jahre: „Discos, Clubs, Kinos, Drogen und gute Konzerte – wir frönten hier allem, was bei den Kommunisten verpönt war.“ Doch mit Quadratmeterpreisen von bis zu 5.000 Euro und Bierpreisen von umgerechnet 4,50 Euro ist der „Blloku“ vom einstigen Alternativviertel längst zu einem der teuersten Stadtteile und zur chicen Ausgehmeile von Albaniens neuer Elite mutiert. „In gewisser Weise ist der Blloku für die meisten von uns eine verbotene Stadt geblieben“, sagt Pinari.

In gewisser Weise ist der Blloku für die meisten von uns eine verbotene Stadt geblieben

Ein verglaster Minibunker und eine Betonstrebe der Kupfermine des berüchtigten Straflagers von Spac erinnern am Mutter-Theresa-Boulevard an die 45 Jahre lange Ära des Sozialismus. Abhörgeräte, verwanzte Telefone, Verhörprotokolle und Fotos von Schauprozessen dokumentieren im Geheimdienstmuseum im „Haus der Blätter“ das Schreckensregime der gefürchteten Geheimpolizei „Sigurimi“. 50.000 politische Gefangene seien damals inhaftiert, über 6.000 Menschen seien hingerichtet worden, berichtet Historiker Pinari: „Furcht war unter uns, Furcht war in uns.“

Die Angst vor einer Invasion und „revisionistischen Verrätern“ habe wiederum das Regime nach dem Bruch mit China dazu veranlasst, das ganze Land in den 80er Jahren mit rund 170.000 Mini-Bunkern zu überziehen – „selbst an Orten, wo keine Ziege hinkommt“. Zumindest für Tourismus-Zwecke wird das bizarre Betonerbe heute auch kommerzialisiert. „Dies ist ein Neubau“, weist Pinari am Rathaus auf den den Minibunkern nachempfundenen Eingang zur Galerie „Bunk’Art2“: „Bunker in dieser Größe hatte es früher gar nicht gegeben.“

Als Erbe des Sozialismus sei seinem Land nicht nur unzählige Wasserkraftwerke geblieben, die fast 95 Prozent des Energiebedarfs deckten, sondern auch ein gewisser Hang zum starken Mann – „in allen Bereichen“, sagt Pinari: „Die stalinistischen Zeiten haben uns eine Mentalität beschert, die es uns aus der Angst vor möglichen Konsequenzen noch immer schwer macht, unsere Gedanken frei zu artikulieren.“

Stadtplanung von oben herab

Gläser klirren auf den Terrassen der Sportbars vor der futuristischen Fassade des neuen „Air Albania Stadium“. Der millionenschwere Umbau des früheren Qemal-Stafa-Stadions wurde durch ein Jointventure der öffentlichen Hand mit privaten Sponsoren ermöglicht, das zum Modell für zahlreiche Bauvorhaben in Albanien geworden ist. Der Staat stellt den Grund, private Investoren tragen die Kosten – und reichern die errichteten Stadien, Hallen und Theater gewinnbringend mit kommerziell genutzten Shoppingzentren und Hoteltürmen an.

Als Bürgermeister von Tirana hatte der frühere Künstler Edi Rama nach der Jahrtausendwende einst graue Wohnblocks bunt färben lassen. Und auch als Premier spielt der ebenso eigenwillige wie autoritär gestrickte Sozialist bei der Metamorphose der Stadt eine treibende Rolle. Seine Stadtplanung von oben ohne gesellschaftliche Debatten und die schleichende Privatisierung öffentlicher Liegenschaften durch die Kooperation mit kapitalkräftigen Investoren im Dunstkreis der Regierungspartei stoßen in Tirana auch auf Widerspruch: Die schnellen Häutungen der Stadt gehen nicht immer schmerzfrei über die Bühne.

Zwei Jahre lang besetzten Schauspieler, Künstler und Bürgeraktivisten von 2018 bis 2020 aus Protest gegen den geplanten Abriss des von dem italienischen Architekten Giulio Berti entworfenen Nationaltheaters. Das 1940 während der italienischen Besatzung fertiggestellte Theater sei ein Symbol des Faschismus und „Relikt des Kolonialismus“, begründeten die Würdenträger im Rathaus und Regierungspalast die Notwendigkeit des Neubaus eines multifunktionellen Theaterkomplexes – obwohl auch in der Regierungsmeile fast alle öffentlichen Gebäude aus der Zeit der italienischen Besatzung stammen.

Die Architektur geht mit der Zeit

Letztendlich machte sich die Regierung am 17. Mai 2020 die Pandemie für den von einem starken Polizeiaufgebot abgesicherten Blitzabriss des Theaters im Morgengrauen zu Nutze. Ein Teil des Geländes soll nun für den Bau eines weiteren Wohnturms durch einen privaten Investor genutzt werden.

20 Jahre lang war das 1979 eröffnete Tirana International Hotel mit 56 Metern das höchste Gebäude des Landes. Nun ist es eines der kleinsten Hochhäuser am mittlerweile verkehrsberuhigten Skanderbeg-Platz. Doch nicht nur die Architektur, sondern auch die Kunst geht mit der Zeit. Einer der Künstler, die in den 80er-Jahren das im Stil des sozialistischen Realismus gestaltete Monumentalmosaik auf der Fassade des Nationalmuseums schufen, habe nach der Wende die Heiligen-Mosaiken in der Kuppel der nahen albanisch-orthodoxen Auferstehungskathedrale entworfen, berichtet Pinari schmunzelnd.

Leere Gondeln kreisen in der Dämmerung über dem Haupt von Albaniens Nationalhelden Fürst Gjergj Kastrioti alias Skanderbeg. Noch zur Blütezeit des stalinistischen Hodscha-Regimes musste 1968 das frühere Stalin-Denkmal dem Reiterstandbild des unerschrockenen Streiters gegen die Osmanen weichen. Heute steht die stolze Statue des Namensgebers des Skanderbeg-Platzes im Schatten eines Riesenrads. So ganz scheint die Stadt die Balance zwischen Modernisierung und der Bewahrung ihres Kulturerbes noch nicht gefunden zu haben. „In Tirana müssen wir eben alles verkaufen“, kommentiert Geschichtsprofessor Pinari achselzuckend das eigentümliche Platz-Ensemble.

De Maart

De Maart

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können