Die Anfänge in der FPÖ

Herbert Kickls Karriere in der FPÖ beginnt mit einer Notiz auf einem Bierdeckel. In der Parlamentscafeteria trifft sich der Studienabbrecher 1995 mit Fritz Simhandl, heute FPÖ-Bezirksrat und Fachreferent für Sozialpolitik im FPÖ-Parlamentsklub. Damals ist Simhandl stellvertretender Geschäftsführer der neu aufgestellten Freiheitlichen Akademie. Es ist ein Vorstellungsgespräch, bei dem Kickl offenbar zu überzeugen weiß. Simhandl notiert die Telefonnummer der Akademie auf dem Bierdeckel und sagt Kickl, er solle sich bei Interesse melden. So beginnt er in der FPÖ zu arbeiten, die damals in der Kärntner Straße 28 in der Wiener Innenstadt eingemietet ist. Nach Feierabend sagt Kickl im Kärntner Dialekt zu seinen Kollegen: „Gemma noch ans tscheppern.“ Er trinkt gern Bier. In die Bars und Clubs der Wiener Innenstadt zieht es ihn nicht. Lieber geht er in eines der Gasthäuser und Beisln, die es in der City noch gibt, etwa zum Reinthaler nahe der Parteizentrale.

Kickl erzählt, er habe sich bei den Freiheitlichen mit den Worten vorgestellt: „Ich kann zwar nichts, aber ich kann alles lernen.“ Sein Philosophie-Studium ohne Abschluss zählt wenig, im herkömmlichen Verständnis tatsächlich nichts. Mediziner, Juristen, Betriebswirte und Diplomingenieure werden damals in der FPÖ bevorzugt. Die Freiheitlichen sind – wenn auch nicht mehr ganz so ausgeprägt wie einst – eine Honoratiorenpartei aus Anwälten, Ärzten, Notaren, Architekten und Apothekern. Geschichte und Philosophie besitzen in diesen Zirkeln einen gewissen Stellenwert, Politikwissenschaften und vor allem Publizistik gelten als brotlose Kunst.

Doch die Universitätssemester werden Kickl auf einem Umweg dahin lenken, wo er seine Lebensaufgabe findet. Über das Philosophiestudium ist er in einen Kreis von Anti-Linken gelangt. Einer davon ist Johannes Berchtold aus Bregenz. Ohne es zu ahnen, ist er für eine der wichtigsten Weichenstellungen des Rechtspopulismus in Österreich verantwortlich. Berchtold ist es nämlich, der Kickl 1995 an die Freiheitliche Akademie vermittelt. Er selbst ist dort beschäftigt und für die Publikationen zuständig. Die Akademie besteht aus zwei Abteilungen, eine für die Schulung, die andere für inhaltliche Grundsatzarbeit. Hier arbeitet Kickl. Seine Aufgaben sind anfangs überschaubar. Er hilft bei der Organisation, besorgt Flipcharts oder stellt Poster bei den Diskussionsabenden, Enqueten und Symposien auf. Ein Parteigänger erinnert sich an den jungen Mitarbeiter: „Er machte immer einen leicht aggressiven Eindruck. Er war der leicht empörte, kleine Mann aus Kärnten.“

Ein Parteigänger erinnert sich an den jungen Mitarbeiter: „Er machte immer einen leicht aggressiven Eindruck. Er war der leicht empörte, kleine Mann aus Kärnten.“

FPÖ-Funktionäre sind damals entweder Wirtschaftsliberale oder Nationale, die in Vereinen und Verbänden verankert sind. Kickl ist weder noch. Einmal wird er von einem Vorgesetzten gefragt: „Wenn du hier niemanden magst, was machst du dann hier?“ Geschäftsführer der Freiheitlichen Akademie ist zu dieser Zeit Karl-Heinz Grasser, ihm folgt der Nationalratsabgeordnete Herbert Scheibner. Regelmäßig tritt Parteichef Jörg Haider bei Veranstaltungen auf. Im Jahr 1995, zu Kickls Arbeitsbeginn, sieht Haider in einer Diskussion über „Ein Jahr EU-Votum“ seine schlimmsten Befürchtungen über die Folgen des Beitritts bestätigt. Die Regierung habe „falsch verhandelt“. Kickl lernt Haider aus der Nähe kennen; er kann beobachten, wie er argumentiert; wie Haider zu jedem Thema etwas zu sagen hat, weil er ein guter Improvisator ist, es in der politischen Kommunikation mehr auf die Verpackung als auf den Inhalt ankommt. Kickl, sozial etwas verkrampft, bewundert Haiders spielerisch leichten Umgang mit den Leuten.

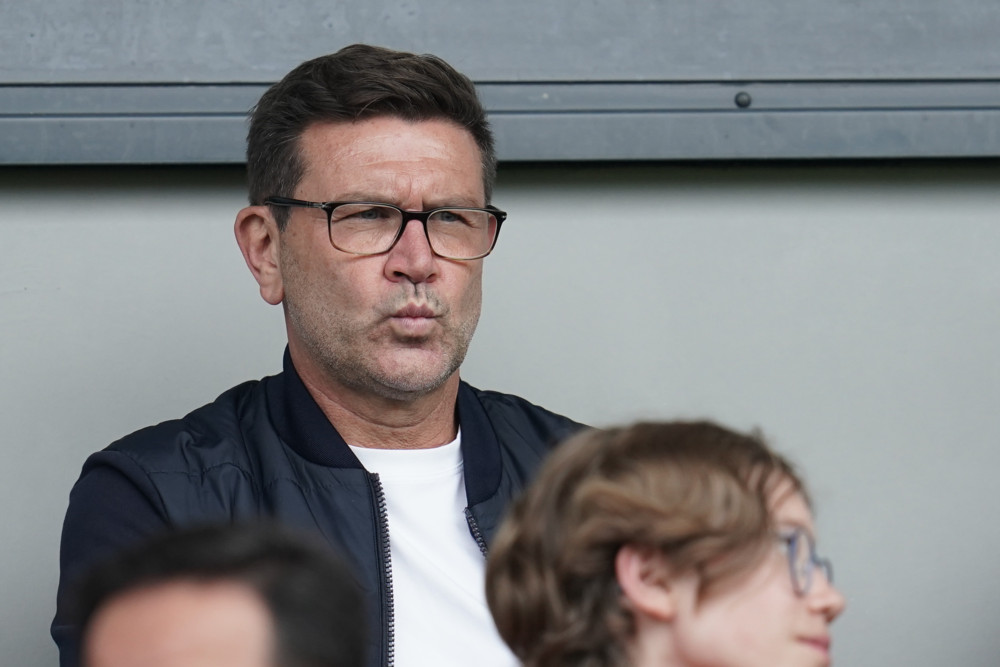

Der Charakter des Mannes, der „Volkskanzler“ werden möchte

Wenn es eine Eigenschaft gibt, die in Herbert Kickls Wesen besonders ausgeprägt ist, dann ist es das Misstrauen. Er hegt es auch gegenüber den Mitstreitern in seiner eigenen Partei. Bis heute hält er Distanz zu den FPÖ-Obmännern von Wien und Oberösterreich, Dominik Nepp und Manfred Haimbuchner, die ihn nicht an der Parteispitze sehen wollten. Als Innenminister misstraut er seinen eigenen Beamten, vor allem jenen, die er für Parteigänger der ÖVP hält. Er misstraut seinen politischen Mitbewerbern, nicht nur der ÖVP, die ihn 2019 aus dem Innenministerium wirft. Sein Misstrauen macht ihn destruktiv.

Sitzt man Kickl als Interviewer gegenüber, streckt man zur Vorbereitung auf das Gespräch unbewusst den Rücken durch. Denn auch Kickls Körper ist ständig gespannt.

In Oppositionszeiten schickt Klubobmann Heinz-Christian Strache lieber die Abgeordneten Dagmar Belakowitsch oder Walter Rosenkranz in die Präsidialsitzungen des Nationalrats, um ihn zu vertreten, Kickl hält er für zu feindselig gegenüber den anderen Parteienvertretern. Vor allem misstraut Herbert Kickl den Medien. Auch deswegen reagiert er in Interviews oft überaus aggressiv. Das Misstrauen geht so weit, dass er selbst banale Fragen nicht offen beantwortet, um sich nur ja keine Blöße zu geben. Auf die Frage beim ORF-Sommergespräch 2022, wann er zuletzt geweint habe, meint er: „Vor lauter Lachen, als ich ‚Stan & Ollie’ gesehen habe.“ Als Kickl im März 2019 in der Ö3-Serie „Frühstück bei mir“ zu Gast ist, lädt er die Moderatorin Claudia Stöckl nicht in sein Haus im niederösterreichischen Purkersdorf, sondern zu Kaffee und Haferbrei-Müsli ins Innenministerium.

Sitzt man Kickl als Interviewer gegenüber, streckt man zur Vorbereitung auf das Gespräch unbewusst den Rücken durch. Denn auch Kickls Körper ist ständig gespannt. Selbst wenn er sich im Fauteuil zurücklehnt, lässt er die Hände auf den Kanten der Lehnen ruhen, als ob er sich jederzeit nach vorn katapultieren wollte.

Kickl hat große Augen und blinzelt kaum, was ihn manchmal fanatisch wirken lässt. Ein Interview ist für ihn ein Duell, das selbst dann nicht endet, wenn das Tonband nicht mehr läuft. Andere Politiker werden im Off-Gespräch jovialer, Kickl legt noch eins drauf. Es kann passieren, dass er dem Interviewer aus seinem Büro nachläuft, um ihn im Abgang schnell noch auf einen Denkfehler im letzten Artikel hinzuweisen. Am Ende will er Recht behalten. Nicht nur gegenüber Journalisten: Auch Parteifreunde verstrickt er so lange in Diskussionen, bis er das Gefühl hat, sich durchgesetzt zu haben. Kickl argumentiert nicht, er belehrt und wird auch im Vieraugengespräch nicht locker. Er verliere nie seine Abwehrhaltung, sagt ein Abgeordneter einer Oppositionspartei, „er redet selbst im Off so, als wäre eine Kamera auf ihn gerichtet“.

(…) Im persönlichen Gespräch erlebt man Kickl selten völlig entspannt, selbst wenn man ihn jahrzehntelang kennt. Er ist leutselig, freundlich, kann aber bei einem falschen Wort sofort wieder in die Offensive kippen. ÖVP-Minister erzählen, Kickl sei in der Regierung immer derjenige unter den Blauen gewesen, der am häufigsten widerspricht. Bei Regierungsklausuren steht Kickl am Abend lieber abseits. Auf Konversationen mit seinen ÖVP-Regierungskollegen verzichtet er gern, wie ein ÖVP-Spitzenpolitiker es schildert: „Zu Kickl konnte man kein Vertrauensverhältnis aufbauen. Mit anderen FPÖ-Ministern gab es zwischendurch Spaß. Mit Kickl habe ich nie gelacht.“

Wie Kickl sich an die Spitze der Partei mobbte

Im Mai 2021 ist Norbert Hofer, Dritter Präsident des Nationalrats und Bundesparteiobmann der FPÖ, zu einer dreiwöchigen Reha-Behandlung in Baden bei Wien. Die Schmerzen an der Halswirbelsäule sind stark. Hofer ist kein gesunder Mann.

Bei einem Paraglider-Absturz 2003 erleidet er schwere Wirbelsäulenverletzungen, verbringt ein Jahr im Krankenhaus und auf Reha. Zunächst benötigt er einen Rollstuhl. Er kämpft sich zurück, lernt wieder gehen. Dann reicht ihm ein Stock, ein teures Hightech-Produkt, leicht, aber robust. Immer wieder muss er zu Behandlungen. Im Februar 2020 spricht er öffentlich über Herzprobleme.

Die Reha in Baden war anstrengend. Hofer fährt in sein Haus nach Pinkafeld im Burgenland, ganz fit ist er noch nicht. Am 1. Juni 2021, um 16.12 Uhr, setzt er eine Meldung auf dem Kurznachrichtendienst Twitter ab: „Heute ist mein erster Tag nach der Reha – und mein erster Tag nach der Tagespolitik. Ich lege meine Funktion als Bundesparteiobmann zurück und wünsche meinem Nachfolger alles Gute.“

Im Nachhinein sind auch Hofers Unterstützer enttäuscht. Dass der Parteiobmann per Tweet zurücktritt, erwischt sie unvorbereitet – und hilft Kickl. Bei einem geordneten Rückzug Hofers wäre es für Kickls parteiinterne Gegner wie den oberösterreichischen Landesparteiobmann Manfred Haimbuchner möglich, noch jemand anderen gegen Kickl zu positionieren, etwa den steirischen Landesparteichef Mario Kunasek. Grund für Hofers spontanen Rückzug ist auch eine wilde, parteiinterne Intrige. Dem Nationalratspräsidenten wird ein Fehlverhalten gegenüber einer Frau unterstellt. Intern kursiert die Geschichte, nach außen dringt sie nicht. Dass der Kampf um die Obmannschaft derart ins Persönliche geht, soll Hofer zur endgültigen Aufgabe bewogen haben – nachdem er sich monatelang gegen Mobbing aus dem Kickl-Lager gewehrt hat.

(…) Die Krisenkommunikation des Klubobmanns greift noch am selben Tag. Erste Landesparteichefs wie der Tiroler Markus Abwerzger und Salzburgs Marlene Svazek sprechen sich für Kickl als nächsten Obmann aus. Vorerst wird statutengemäß der Älteste von Hofers Stellvertretern interimistischer Parteichef: Harald Stefan, Nationalratsabgeordneter, Notar in Wien, ehemaliges Mitglied der Wiener Burschenschaft Olympia. Zwei Jahre später – die FPÖ liegt in den Umfragen deutlich voran – wird Stefan sagen: „Was 2021 gesät wurde, geht jetzt auf.“

In einer ersten Erklärung als blaue Nummer eins widmet sich Kickl seinem erklärten Feind: „Ich halte die türkise ÖVP für das größte politische Blendwerk der Zweiten Republik.“

Stefan ist ein Mann im Hintergrund, drängt sich nicht auf. Der Parlamentsklub ist neben der FPÖ-Niederösterreich Kickls Machtbasis und Stefan dort einer der zentralen Mandatare. Für Kickl wird er immer wichtiger. Er hält Verbindung zum Milieu der Corps und Burschenschaften, mit denen Kickl fremdelt, deren Unterstützung er aber braucht. Zwölf der insgesamt dreißig FPÖ-Abgeordneten sind völkisch Korporierte. Und sollte die FPÖ wieder in eine Regierung kommen, werden die notwendigen Mitarbeiter für die Kabinette aus den Reihen der Corps und Burschenschaften rekrutiert. Über andere Akademiker-Pools verfügt die FPÖ nicht. Die zweite zentrale Funktion des Harald Stefan: Er ist Kickls Fürsprecher in der Wiener FPÖ, die neben den Oberösterreichern die größten Zweifel gegenüber Kickl hegt. Landesparteiobmann Dominik Nepp wird auch als möglicher Hofer-Nachfolger gehandelt, sagt aber rasch ab.

Alles läuft auf Kickl hinaus. Schließlich gibt auch Manfred Haimbuchner seinen vehementen Widerstand auf. Er will in Oberösterreich bleiben und keinesfalls Bundesparteiobmann werden, auch sonst ist kein Alternativkandidat auszumachen. Am 7. Juni, sechs Tage nach Hofers Rücktritt, wird Herbert Kickl vom FPÖ-Präsidium zum neuen Parteiobmann designiert. Die Entscheidung unter den anwesenden Präsidiumsmitgliedern fällt einstimmig aus. Allerdings haben Haimbuchner und der Vorarlberger Landesparteiobmann Christof Bitschi die Sitzung vorzeitig verlassen. In einer ersten Erklärung als blaue Nummer eins widmet sich Kickl seinem erklärten Feind: „Ich halte die türkise ÖVP für das größte politische Blendwerk der Zweiten Republik.“ Dass es nun zu blauen Flügelkämpfen kommt, schließt er aus: „Die FPÖ ist kein Vogel.“

Norbert Hofer ist wieder der freundliche Freiheitliche: „Ich bin keiner, der irgendwem besonders lange böse sein kann.“ Nicht nur aus charakterlichen Gründen, sondern auch aus taktischen: Schließlich will Hofer 2028 wieder Bundespräsidentschaftskandidat werden. Wohlverhalten tut not. Dabei ist Hofer nicht einmal als nächster FPÖ-Nationalratspräsident gesetzt. Kickl favorisiert die Wiener Abgeordnete Dagmar Belakowitsch.

Welche Gefahr von Kickl und den Rechtspopulisten ausgeht

Wie weit will er gehen? Könnte ein Kanzler Kickl die Republik in der Struktur verändern? Droht eine Orbánisierung Österreichs? Hat Kickl dazu einen Plan? Und was soll das eigentlich sein: ein Volkskanzler?

Das erste Mal verwendet Kickl den Begriff nach einer Klausur des FPÖ-Bundesparteipräsidiums in Saalbach-Hinterglemm im März 2023. Er sagt: „Nach vielen Kanzlern des Systems braucht es einen freiheitlichen Volkskanzler. Das nehmen wir in Angriff. Nahe beim Volk, weit weg von den selbsternannten Eliten.“ „System“, „Volk“, „Eliten“ – darin steckt die Essenz von Kickls politischem Paradigma.

„System“, „Volk“, „Eliten“ – darin steckt die Essenz von Kickls politischem Paradigma

Grundrechte, die Verfassung und die Justiz, die über deren Einhaltung wacht, sind die größten Hindernisse auf dem Weg der Rechtspopulisten zu dem Staat, wie sie sich ihn vorstellen. Doch es gibt Mittel und Wege, diese zu überwinden. Viktor Orbáns Methode, gleich eine neue Verfassung in Kraft zu setzen, funktioniert nur aufgrund einer Zweidrittelmehrheit. Eine andere, rechtlich heiklere Variante ist der Weg über ein Referendum. Die FPÖ fordert seit langem die Stärkung der direkten Demokratie und spricht sich unter anderem für eine Volksabstimmung über einen Zusatz zu Artikel 1 der Bundesverfassung aus, der einen umfassenden Schutz der „Souveränität Österreichs“ enthalten soll. Damit würde „der Schutz unserer Heimat gegenüber Brüssel“ gesichert, so Kickl.

Genau das könnte der Plan sein: Ein Volkskanzler Kickl bricht, gestärkt durch ein Referendum, das (möglicherweise) zugunsten der „Souveränität Österreichs“ ausgeht, bei nächster Gelegenheit einen Konflikt mit der EU vom Zaun. Er argumentiert, dass der Wille des Volkes über die Gültigkeit des Vertrags mit der EU zu stellen sei. Das Resultat wäre ein listig herbeigeführtes Patt – und eine tiefe Krise.

Diese Vermutung ist so weit nicht hergeholt. Die AfD, Schwesterpartei der FPÖ, möchte eine Volksabstimmung über den Austritt Deutschlands aus der EU abhalten. Marine Le Pen wiederum plant seit langem, eine Volksabstimmung über eine Änderung der französischen Verfassung abzuhalten, in die eine sogenannte „nationale Präferenz“ aufgenommen werden soll.

Herbert Kickl macht kein Geheimnis daraus, was er als „Volkskanzler“ plant: In einem ZiB2-Interview sagt er, er wolle „eine Rechtslage herstellen, dass man solchen Leuten auch die Staatsbürgerschaft wieder entziehen kann“. Mit „solchen Leuten“ meint er kriminell gewordene Menschen, allerdings nur solche, die ihre Staatsbürgerschaft nicht durch Geburt bekommen haben, sondern weil sie eingebürgert wurden. Einer solchen „Rechtslage“, wie Kickl sie fordert, steht unter anderem das „Europäische Übereinkommen über die Staatsangehörigkeit“ entgegen, ein Vertrag im Rahmen des Europarats, der auch für Österreich Gültigkeit hat. Er enthält den Grundsatz der Nichtdiskriminierung von Staatsangehörigen, „gleichviel, ob es sich bei diesen um Staatsangehörige durch Geburt handelt oder ob sie die Staatsangehörigkeit später erworben haben“. Kickl entgegnet auf solche Einwände: „Das ist die Demokratie.“ Er versteht darunter die Möglichkeit, dass eine Mehrheit einer Minderheit deren Rechte entzieht.

Das beste Beispiel ist die Migration. Kickl möchte nach Orbáns Vorbild eine „Festung Österreich“ bauen und die Zahl der Asylbewerber auf null reduzieren. Das wollen auch andere wie Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Doch so lange EU-Gesetze gelten, gestaltet sich das nicht so einfach. Orbán kennt aus Erfahrung die Rechtsstaatsmechanismen der EU. Gemeinsam mit Verbündeten könnten die Rechtspopulisten dagegen vorgehen und daran arbeiten, dass etwa Pushbacks – Zurückweisungen an den Außengrenzen ohne Asylverfahren – legalisiert oder zumindest geduldet werden, die Grenzschutzagentur Frontex härter gegen Migranten vorgeht und Abschiebungen in Länder gestattet wird, in denen den Migranten Gefahr droht. Damit wäre für Kickl der Weg frei, die Festung Österreich zu errichten.

De Maart

De Maart

Warum so einen Popanz aufbauen ? Orban regiert mit absoluter Mehrheit ,das fuer die FPO sollte sie ueberhaupt regieren nicht der Fall sein wird . Studienabbrecher tummeln sich im ganzen politischen Spektrum zb Kevin Kuehnert und Ricarda Lang deren politische Inkompetenz ueber jeden Zweifel erhaben ist .

Freund Herbert aus Innsbruck fragt ob wir auch so eine Politlandschaft hätten, Kindergarten hoch 2. Habe gesagt es fängt schon wieder an, einige hiesige Kickls wären immer am Zetern, dass man sie zu Unrecht rechts stellen würde.

Herbert arbeitet fast an der Stelle in Schwaz wo mein Vater sich frei machen musste durch Arbeit, um 1943.

Infos über Arbeitslager und rechten Terror bleiben in Tirol unter Verschluss. Herbert war auch ohnmächtig.

der letzte "Kickl" kam aus Braunau und verwüstete die Welt. Die Österreicher scheinen es im Blut zu haben und haben nichts dazugelernt.