Am 13. März 2024 eröffnet das „Musée national de la Résistance et des droits humains“ in Esch/Alzette seine neue Wechselausstellung „Vergessene Opfer des NS-Regimes in Luxemburg“. Die Ausstellung, die bis zum 23. Dezember 2024 im Untergeschoss des Museums zu sehen ist, erzählt die bislang unbeachtete – teils unbequeme – Geschichte von gleich acht Opfer(gruppen) und den persönlichen Schicksalen hinter der NS-Verfolgung.

Vergessene Opfer?

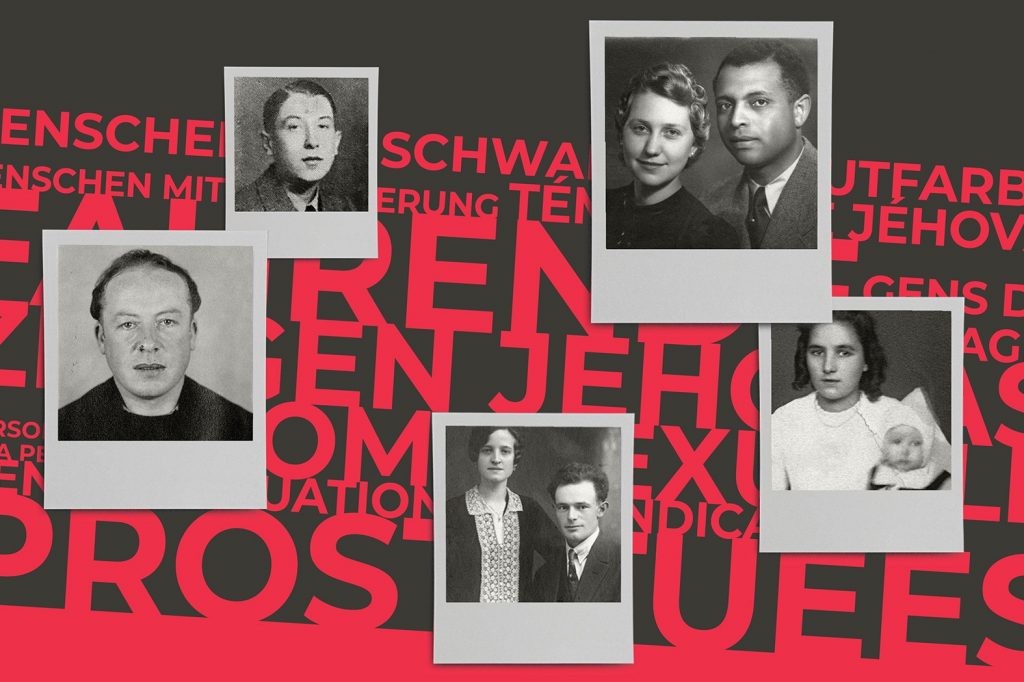

Nach dem Krieg wurde die öffentliche Erinnerung in Luxemburg von den ehemaligen Widerstandskämpfern und den Zwangsrekrutierten geprägt. In dem geführten Erinnerungskampf der beiden bedeutenden Gruppen war kein Platz für die zahlreichen zivilen Opfer, die aus (sozial-)rassistischen Gründen von den NS-Besatzern verfolgt wurden. Die Anerkennung als NS-Opfer war mit einem hohen sozialen Status und dem Anspruch auf staatliche Sonderzahlungen verbunden. Das fehlende gesellschaftliche, aber auch geschichtswissenschaftliche Interesse an dem Schicksal (sozial-)rassistisch verfolgter Minderheiten führte zu einer späten Aufarbeitung. Erst seit den 2010er-Jahren wird dem Schicksal der Jüdinnen und Juden im Land mehr Aufmerksamkeit beigemessen. Andere Menschen(gruppen), die teils noch heute am Rand der Gesellschaft stehen, wie z.B. Zeugen Jehovas, Homosexuelle, Menschen mit Schwarzer Hautfarbe, Fahrende (Sinti und Jenische) oder Menschen mit geistigen oder körperlichen Gebrechen, werden bis heute ignoriert. Neben bestehenden Vorurteilen wird erst seit 2019 ernsthaft zu diesen Personen(gruppen) geforscht. Bis heute erinnern nur wenige Mahnmale oder Gedenkveranstaltungen an die Opfer. Diese werden teilweise nur auf Initiative entsprechender Interessenvereinigungen getragen.

Die Kategorisierung des Menschen

Aus der Evolutionstheorie von Charles Darwin entwickelte sich im 19. Jahrhundert der Begriff der Eugenik. Auf die Menschen angewendet, sollte das darwinistische Prinzip der „natürlichen Auslese“ die Eliminierung von „Minderwertigen“ rechtfertigen. In Deutschland entstanden ähnliche Ideen unter dem Begriff der „Rassenhygiene“. In den Vereinigten Staaten und in Skandinavien führten eugenische Gesetze zur massenhaften Zwangssterilisierung von als „geistig beeinträchtigt“ klassifizierten Angehörigen indigener Bevölkerungsgruppen. Auch in Luxemburg gewannen Rassendenken und Eugenik in der Zwischenkriegszeit an Einfluss. Ausstellungen verbreiteten die Ideen der „Rassenhygiene“ und priesen die Erfolge der Kolonisierung im Kongo an. Auf der Schobermesse wurden Menschen in sogenannten „Menschenzoos“ ausgestellt. 1927 wurde ein Gesetzentwurf von der Abgeordnetenkammer abgelehnt, mit dem u. a. Menschen mit einer Behinderung daran gehindert werden sollten, zu heiraten und Kinder zu bekommen.

Das Menschenbild der Nationalsozialisten

Rassisches und eugenisches Denken waren somit keine Erfindungen der Nationalsozialisten. Sie waren Anfang des 20. Jahrhunderts weit verbreitet und akzeptiert, auch in demokratischen Ländern. Die Nationalsozialisten setzten dieses Denken jedoch systematisch zur „Stärkung des deutschen Volkskörpers“ um. Dieser wurde als organische Einheit betrachtet, als kollektiver Körper (daher der Ausdruck), der vervollkommnet werden sollte, indem als abweichend empfundene politische oder soziale Verhaltensweisen bekämpft, aber auch „Erbkrankheiten“ (Menschen mit Behinderungen, Alkoholiker oder „Berufsverbrecher“) und „Fremdkörper“ (Juden, Sinti und Roma) beseitigte. Im Gegensatz zu den Interessen der „Volksgemeinschaft“ zählten im NS-Staat die Rechte des Einzelnen nicht. In Luxemburg hatte Gauleiter Gustav Simon den Auftrag, für die „Eindeutschung“ und „Säuberung“ der Luxemburger Bevölkerung zu sorgen. Sämtliche Dienststellen der NSDAP und des Staates wurden zu deren Verfolgung mobilisiert. Die politische, und „rassenhygienische“ Unterdrückung wurde neben der Gestapo auch von den nach NS-Muster umgestalteten Verwaltungs-, Justiz- und Gesundheitssystemen übernommen.

Die NS-Verfolgung gesellschaftlicher „Außenseiter“

Ab September 1940 wurden die antisemitischen Rassengesetze im Land eingeführt. Weitere „rassenhygienische“ Maßnahmen sollten folgen: Homosexualität wurde erstmalig zum Straftatbestand; Fahrende und sogenannte „Arbeitsscheue“ wurden von der Sozialhilfe ausgeschlossen und gerieten ins Visier der Justiz. Die Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas sollte bis August 1940 zerschlagen werden. 17 Mitglieder wurden verhaftet, 14 kamen in Schutzhaft. Ins Trierer Polizeigefängnis verschleppt, wurden diese von der Gestapo verhört, gefoltert und aufgefordert, von ihrem Glauben abzuschwören. Erst nach mehrmonatiger Haft gaben die meisten Mitglieder dem Druck nach. Nach ihrer Freilassung arbeiteten die Zeugen Jehovas im Untergrund weiter. Lediglich zwei wurden aufgrund ihrer anhaltenden Weigerung in ein KZ deportiert. Ihre Familien wurden umgesiedelt.

Mit der Einführung einer Arbeitspflicht in Luxemburg und dem Verbot, den Arbeitsplatz ohne Erlaubnis zu wechseln oder zu verlassen, kamen weitere Verfolgungsgründe hinzu. Personen, die sich den aufgezwungenen Regeln des Arbeitsamtes widersetzten, wurden als „asozial“ und „arbeitsscheu“ verfolgt und in Gefängnissen und Konzentrationslagern inhaftiert. Dort erhielten sie einen „schwarzen Winkel“. Die Überlebenschancen dieser Häftlingsgruppe waren gering. Schätzungen zufolge war bei ca. 15 bis 20 Prozent aller Luxemburger Häftlinge der Verfolgungsgrund „asozial“.

Obwohl 1940 die Nürnberger Rassengesetze auch in Luxemburg eingeführt wurden, scheinen diese hier nicht auf die Fahrenden (Sinti und Jenische) angewandt worden zu sein. Im Oktober 1943 wurden die Personenstandsdaten von „Zigeunern“ landesweit erfasst. Um der Verfolgung zu entgehen, vernetzten sich einzelne Fahrende. Etwa 25 Sinti mit einer Verbindung zu Luxemburg wurden nachweislich Opfer der NS-Verfolgung. Die meisten Jenischen konnten aufgrund ihrer Sesshaftigkeit der Verfolgung besser entgehen.

Prostituierte und der Prostitution verdächtige Frauen wurden auf Anordnung der Gesundheitsämter gegen ihren Willen medizinisch untersucht; manche wurden zwangssterilisiert. Zwischen 1940 und 1942 wurden ca. 850 Frauen festgenommen und zwangsuntersucht. Die meisten waren „Gelegenheitsprostituierte“. Dies verweist auf die Armut der betroffenen Frauen. Einige wurden später in Gefängnisse verbracht oder in Konzentrationslager deportiert. Ihre genaue Anzahl ist heute nicht zu ermitteln.

Die meisten homosexuellen Männer wurden während Razzien und aufgrund von Denunziationen verhaftet. Sie wurden zu mehrmonatigen Haftstrafen verurteilt. Nur diejenigen, die man als Gefahr für die „Volksgemeinschaft“ und die Jugend ansah, erhielten mehrjährige Haftstrafen. Insgesamt wurden ca. 30 luxemburgische Männer wegen Homosexualität verurteilt. In den Haftanstalten sollten sie durch harte Arbeit umerzogen werden. Nur wenige wurden vor oder nach ihrer Strafe in Schutzhaft genommen und in Konzentrationslager verschleppt, wo sie den „rosa Winkel“ erhielten und zahlreiche den Misshandlungen ausgesetzt waren.

Nach heutigem Kenntnisstand wurde in Luxemburg die Politik aus Massensterilisierung und Ermordung von Menschen mit Behinderungen oder mit bestimmten Erkrankungen nicht systematisch betrieben. Die Sterblichkeit der Patienten in der Heilanstalt Ettelbrück war dennoch hoch. Bis auf wenige Ausnahmen wurden die jüdischen Patienten der Heilanstalt deportiert und anschließend ermordet. Andere Patienten, die in Heilanstalten im Reich untergebracht waren, wurden durch Nahrungsentzug oder durch Injektionen umgebracht.

Die wenigen, ca. sechs, im Land lebenden Menschen mit dunkler Hautfarbe versuchte man, aus Luxemburg zu drängen. Sie verloren ihre Arbeit, wurden unter Druck gesetzt, ihre Ehen mit „volksdeutschen“ Frauen zu beenden, ihnen wurde mit Zwangssterilisation gedroht oder sie wurden abgeschoben. Ab 1942 wurden auch in Luxemburg die als „Neger und Negermischlinge“ bezeichneten Personen behördlich erfasst. Auch Vorbestrafte gerieten ins Visier der NS-Besatzer. Die ca. 20 nachgewiesenen Personen aus Luxemburg zeigen, dass diese Personen eher bildungsfernen Schichten angehörten. Die meisten galten als Wiederholungstäter. Ihre Vorstrafenregister enthielten unter anderem Tatbestände wie Einbruchdiebstahl, Bettelei oder Betrug, aber auch Körperverletzung oder Totschlag. Allerdings fanden sich auch politisch motivierte Straftaten unter den Haftgründen. Ein Großteil dieser Häftlinge kam über die Schutz- oder Vorbeugungshaft in ein Konzentrationslager, einige bereits kurz vor oder nach der Haftentlassung. Sie wurden als „Berufsverbrecher“ klassifiziert und mit dem „grünen Winkel“ markiert. Etwa die Hälfte überlebte die Haft nicht.

Die Ausstellung schließt mit einem Blick in die Nachkriegszeit ab. In Zusammenarbeit mit Interessenvertretungen wie „Rosa Lëtzebuerg asbl.“ oder „Lëtz Rise Up asbl.“ geht sie auf die Entwicklung der behandelten Gruppen bis ins 21. Jahrhundert, auf deren (Miss-)Erfolge und im Land weiterbestehende Vorurteile und Diskriminierungen ein.

Zu den Autoren:

Jérôme Courtoy (*1990) studierte Geschichte an der Universität Luxemburg und der Universität des Saarlandes. Seit 2018 arbeitet er als Historiker und Pädagoge im „Musée national de la Résistance“ in Esch/Alzette. Er ist Kurator mehrerer Ausstellungen des Museums, darunter auch von „Vergessene Opfer des NS-Regimes in Luxemburg“.

Daniel Thilman (*1976) studierte Geschichte an den Universitäten von Metz, Franche-Comté (Besançon) und Nancy 2. Seit 2009 unterrichtet er am „Lycée Nic Biever“ in Düdelingen und ist seit 2021 Research Assistant am Centre for Contemporary and Digital History (C2DH) der Universität Luxemburg. Thilman ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der Wechselausstellung „Vergessene Opfer des NS-Regimes in Luxemburg“ und einer der Kuratoren des Projektes „Luxembourg Mémorial de la Shoah“.

De Maart

De Maart

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können