Diese neue Doktrin erinnert an die Doktrin, die Präsident James Monroe 1823 formulierte, wonach die USA jede ausländische Intervention auf dem amerikanischen Kontinent – insbesondere den europäischen Kolonialismus in Lateinamerika – als feindlichen Akt betrachten würden. Im Jahr 1905 erweiterte Präsident Theodore Roosevelt diesen Gedanken mit seiner „Ergänzung zur Monroe-Doktrin“, die besagte, dass die USA in Ländern der westlichen Hemisphäre „die Verantwortung für die Aufrechterhaltung der Ordnung und den Schutz von Leben und Eigentum“ trügen.

Damit dies nicht zu wohlwollend klingt, sei an Roosevelts Behauptung von 1904 erinnert, dass die USA – als „zivilisierte Nation“ – „gezwungen“ sein könnten, als Reaktion auf chronische Unruhen oder „Fehlverhalten“ in lateinamerikanischen Ländern „internationale Polizeigewalt“ auszuüben. Mit anderen Worten: Die USA würden entscheiden, welches Verhalten in souveränen Ländern in ihrer „Interessensphäre“ akzeptabel sei – und seien völlig berechtigt, jeden zu bestrafen, der sich nicht daran hält.

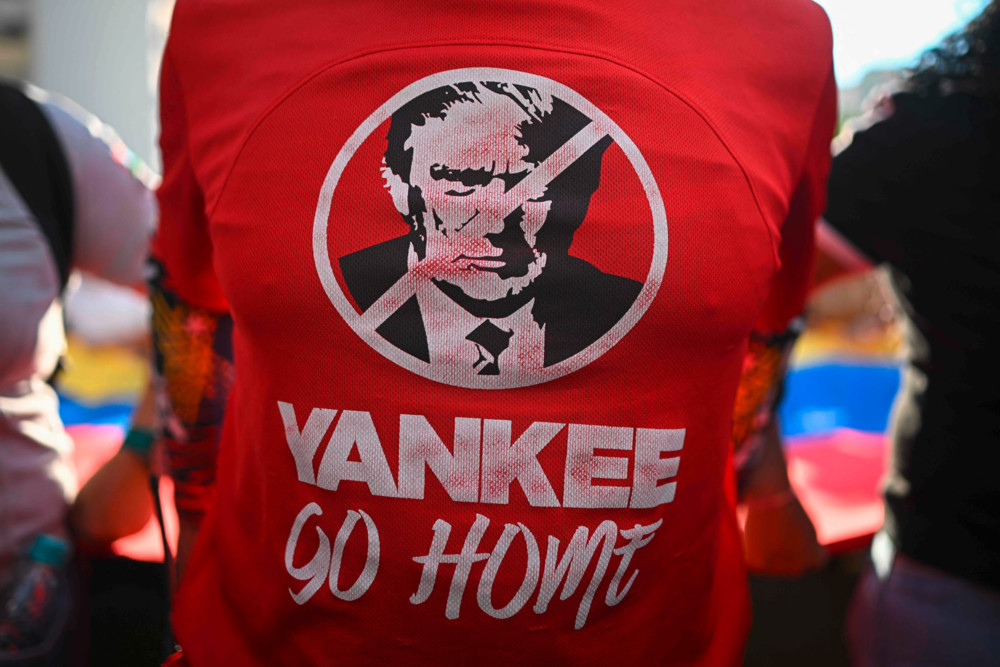

Die Parallelen zu Trumps Ansatz sind offensichtlich. Zusätzlich zu den jüngsten Luftangriffen, die häufig in der Nähe venezolanischer Gewässer stattfanden, hat Trumps Regierung erneut Anschuldigungen erhoben, dass die Regierung des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro ein „Narko-Terror-Kartell“ sei. Hinzu kommt eine US-militärische Aufrüstung in der Karibik – darunter Kriegsschiffe, Überwachungsflugzeuge, Kampfflugzeuge und Truppen – und es scheint, dass die USA nicht nur den Drogenhandel unterbrechen wollen, sondern einen Regimewechsel anstreben.

Zwanghafte, egozentrische Logik

Es gibt jedoch entscheidende Unterschiede zwischen der Monroe-Doktrin und Trumps Ansatz. Zunächst einmal ist die „moralische Pflicht“, die die Monroe-Doktrin angeblich widerspiegelte, durch eine offenkundig zwanghafte, egozentrische Logik ersetzt worden. So ist der Panamakanal ein strategischer Knotenpunkt, den die USA „zurückerobern“. Mexiko tut, was die US-Regierung „sagt, was es tun soll“. Brasilien wird bestraft mit einem 50%-Zoll für die Verfolgung des ehemaligen Präsidenten Jair Bolsonaro wegen seines von Trump inspirierten Versuchs, seine Wahlniederlage von 2022 zu kippen. Und Kanada, das der 51. US-Bundesstaat werden soll, wird ebenfalls mit einer Aussetzung der Handelsgespräche bestraft, weil in Ontario ein Fernsehspot ausgestrahlt wurde, in dem Präsident Ronald Reagan die Zölle kritisierte.

In der Zwischenzeit hat Trump ein Rettungspaket im Wert von bis zu 40 Milliarden Dollar für Argentinien genehmigt, um seinen ideologischen Verbündeten, Präsident Javier Milei, zu unterstützen – ein Deal, den US-Finanzminister Scott Bessent als zentral für eine neue „wirtschaftliche Monroe-Doktrin“ bezeichnet hat. Die Dankes- und Bewunderungsbekundungen von Milei – der gerade einen entscheidenden Sieg bei den Zwischenwahlen errungen hat – nähren Trumps Ego und bekräftigen die Führungsrolle der USA in der Region, während sie gleichzeitig die Aushöhlung der Autonomie der lateinamerikanischen Länder verdeutlichen.

Innenpolitischer Populismus

Solche Aktionen spiegeln Trumps Wahrnehmung der inneramerikanischen Beziehungen als grundlegend hierarchisch wider, wobei die Position eines Landes in der Hackordnung durch die Vorteile – und den Gehorsam – bestimmt wird, die es den dominierenden USA bietet. Während frühere US-Präsidenten versuchten, den Idealismus Woodrow Wilsons mit dem Realismus Roosevelts in Einklang zu bringen, verschmilzt Trump beide Impulse zu einem einzigen, unbeständigen Credo: Exzeptionalismus ohne Verantwortung oder Zurückhaltung.

Ein weiterer entscheidender Unterschied ist, dass Trumps Ansatz von innenpolitischem Populismus geprägt ist. So wie er vorgibt, den „Feind im Inneren“ auszurotten – vom Einsatz der Nationalgarde in US-Städten bis hin zum Kampf gegen vermeintliche Feinde wie den ehemaligen FBI-Direktor James Comey – behauptet er, die USA vor dem „Feind“ vor der eigenen Haustür zu schützen.

Indem er die westliche Hemisphäre seinem Willen unterwirft, hofft Trump nicht nur, seine Vorherrschaft in der Außenwelt zu behaupten, sondern auch seine Autorität im eigenen Land zu stärken. Die Aufforderung der Trump-Administration an das US-Militär, sich ein „Ethos des Kriegers“ zuzulegen und die Entscheidung, das Verteidigungsministerium in Kriegsministerium umzubenennen (der Name von vor 1947), dienen ähnlichen Zielen.

Weitreichende Auswirkungen

Die Auswirkungen reichen weit über Lateinamerika hinaus. Für Trump ist das Treffen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping keine Auseinandersetzung zwischen Rivalen, die ein Gleichgewicht anstreben, sondern ein Geschäft zwischen den Herren ihrer jeweiligen Domänen. Dies erklärt auch, warum Trump Chinas Einbeziehung von Lateinamerika in seine Gürtel- und Straßeninitiative sowie seine Präsenz in Kuba und Panama als Provokation betrachtet. China, das kaum daran interessiert ist, die von Trump auferlegten Grenzen seiner „Einflusssphäre“ zu respektieren, baut seine Präsenz weiter aus, von den Seewegen im Pazifik bis zur afrikanischen Infrastruktur.

Doch in vielerlei Hinsicht ist Xis Strategie des „doppelten Kreislaufs“, die auf ein Gleichgewicht zwischen Eigenständigkeit und selektiver Offenheit abzielt, ein Spiegelbild von Trumps insularem Durchsetzungsvermögen. In der Tat unterscheiden sich Trump und Xi in der Außenpolitik mehr im Stil als in der Substanz. Beide lehnen die alte multilaterale Ordnung ab und stellen Macht über Prozesse. Die jahrzehntelangen institutionellen Bemühungen, Gewalt den Regeln unterzuordnen, werden nun zunichtegemacht. Diese neue Welt ist nicht bipolar im Sinne des Kalten Krieges.

Sie hat vielmehr zwei Gravitationszentren, die von Mittelmächten – wie Brasilien, Indien, Indonesien und den Golfstaaten – umkreist werden, die kein Interesse daran haben, in eine der beiden Einflusssphären hineingezogen zu werden. Ob es diesen Ländern gelingt, miteinander zu kooperieren, könnte darüber entscheiden, ob das 21. Jahrhundert zu einer Art Feudalsystem verkommt, in dem der Stärkere das Recht hat, oder ob es sich zu einer pluralistischeren Ordnung entwickelt, die durch Regeln eingeschränkt wird.

Dieser Wandel stellt eine gewaltige Herausforderung für Europa dar. Sein engster Verbündeter betrachtet die Rechtsstaatlichkeit nun als ein Hindernis, das mit Füßen getreten werden muss, und Sicherheitsverpflichtungen als Druckmittel, das zur Durchsetzung seiner eigenen Ziele eingesetzt werden kann. Doch anstatt diesen Wandel zu beklagen, muss sich Europa anpassen, in die Verteidigung investieren, Partnerschaften jenseits des Atlantiks vertiefen und mit denjenigen in der „Peripherie“ zusammenarbeiten, die sein Engagement für eine regelbasierte internationale Ordnung teilen.

Ana Palacio, ehemalige spanische Außenministerin und ehemalige Senior Vice President und General Counsel der Weltbankgruppe, ist Gastdozentin an der Georgetown University. Copyright: Project Syndicate, 2025. www.project-syndicate.org.

De Maart

De Maart

Ob Trumps Monroe doktrin jetzt so neu ist?

Die USA haben schon seit langem in Lateinamerika interveniert um politiker an die macht zu bringen welche ihnen guenstig gestimmt waren und andere wegzuputschen.

Oft wurde das unter dem deckmantel der moral verkauft,fast immer steckten jedoch handfeste wirtschaftliche und finanzielle interessen dahinter wie auch jetzt bei Trump.

"die Rechtsstaatlichkeit nun als ein Hindernis," Was ist los mit dem "land of the free"?

Die Hälfte der US-Amerikaner in Schockstarre.

Deutschland hat auch einen Wahnsinnigen gewähren lassen.Das war 1933.