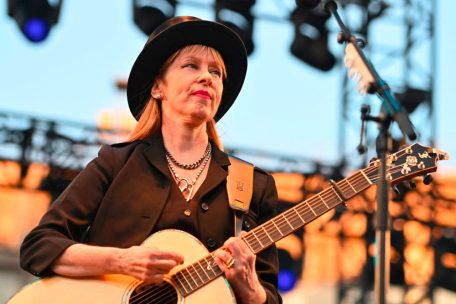

Quand Suzanne Vega débarque en 1985, la scène musicale est pleine de claviers déclamatoires et de refrains en majuscules. Elle s’inscrit à peu près, sinon totalement, à l’extrême opposé: une guitare sèche, des chansons qui marchent à pas comptés et une voix posée mais bien acérée. Son premier album éponyme, produit par Steve Addabbo et Lenny Kaye, sonne comme une espèce de refus poli; il n’y a pas de maquillage sonore; en plus Vega écrit rapide et net, sans pathos, avec un angle juste. En pleine décennie flamboyante, cette retenue devient alors une forme de modernité.

La „mère de l’MP3“

Deux ans plus tard, „Solitude Standing“ sort avec „Tom’s Diner“: il est question d’observer, de raconter, de ne pas commenter. Une table, un café, un personnage un peu flou, et le temps qui s’écoule sans rien forcer. Suzanne Vega: „Je voulais écrire une chanson où un personnage aliéné se contente de regarder autour de lui.“ Cette voix nue, sans instruments, va à son échelle changer la petite Histoire de la musique avec un grand H: l’ingénieur Karlheinz Brandenburg choisit justement „Tom’s Diner“ pour tester le système de compression du MP3. Depuis, on l’appelle officieusement „la mère du MP3“.

De la table de „Tom’s Diner“ à la foule de „Speakers’ Corner“, en passant par les silences de „Luka“, Vega garde sa voix basse au centre qui oblige le reste à se taire, pour l’écouter.

Derrière ce minimalisme apparent, il y a de la compassion sans tambours. Sans doute son plus gros tube, ou du moins le morceau qui, à égalité avec „Tom’s Diner“, vient directement en tête quand on prononce le nom de Suzanne Vega, „Luka“ aborde de façon frontale les violences faites aux enfants, du point de vue d’un enfant. Elle garde cette pudeur qui touche plus fort qu’un cri dans le micro. Et puis, Suzanne Vega n’est pas du genre à faire du surplace dans un seul style: en 1992, avec „99.9 F°“, produit par Mitchell Froom, elle électrise le folk, les rythmes sont plus durs, le disque sonne même parfois industriel; „Blood Makes Noise“ file droit au sommet du Billboard Modern Rock; l’expérimentation, si elle est mélodique, se fait „FM friendly“.

Le coeur reste le même: une écriture tournée vers l’intérieur, qui parle du corps, de la ville ou des fractures discrètes. Les arrangements suivent l’intention: ils sont secs quand il faut voir clair et plus denses quand le monde menace de couvrir la voix. Avec le temps, Suzanne Vega fait des chansons taillées court avec une mélancolie qui ne s’écoute pas pleurer. C’est cette cohérence qui rend crédibles ses virages de genres: la série „Close-Up“ (2010–2012), où elle reprend son répertoire à la main nue, puis „Tales from the Realm of the Queen of Pentacles“ (2014), produit par Gerry Leonard, qui redonne du relief au folk urbain sans perdre en clarté. Chez Vega, l’intime ne s’oppose pas à l’époque: elle les tend comme un fil, le micro tendu contre le bruit.

Des récits pop à „Flying With Angels“

Ecouter Suzanne Vega par albums, c’est suivre une manière de raconter. Ses chansons les plus fortes fonctionnent comme des nouvelles: les décors sont rapidement posés, les protagonistes restent discrets; il y a de la tension sans pour autant qu’il y ait du débordement. „World Before Columbus“ parle de la perte d’un être cher. „In Liverpool“, c’est la mémoire géographique, c’est la ville de cœur, littéralement, puisque c’est celle où vivait l’être aimé. Dans „Caramel“, la sensualité colle au sucre. „Blood Makes Noise“, c’est l’anxiété à travers le chant distordu de Suzanne et les percussions qui cherchent à recréer les sons que le sang produit dans la tête de quelqu’un qui a peur.

Ce que vise à chaque fois la voix de Vega? Les angles morts. Un enfant invisible, une femme qui regarde par la vitre d’un diner ou une amoureuse qui refuse les grandes explications. Cette façon de faire revient clairement dans „Flying With Angels“ (2025), son dixième album studio, toujours produit par Gerry Leonard. Vega le décrit comme un disque de „luttes“: il s’agit de survivre, de parler, de s’échapper, d’aider, bref, de tenir. En moins de 40 minutes, l’artiste navigue entre les genres qui lui sont plus ou moins familiers, du folk rugueux à la soul en demi-teinte en passant par des éclats des blues. „Speakers’ Corner“ fait écho à „Tom’s Diner“: il y a la même idée de la place publique, mais cette fois envahie par les discours toxiques. Vega y traque à la fois la désinformation et le plaisir de s’entendre parler. Dans « Chambermaid », elle rejoue „I Want You“ de Bob Dylan (1966), en changeant le point de vue. Là où Dylan évoquait une femme de chambre en passant, Vega lui donne voix. Ce n’est pas un clin d’œil pesant, mais un déplacement de regard; Dylan est d’ailleurs crédité; reprendre un classique revient ici à déplacer l’empathie.

„Love Thief“ fait dans la soul douce, en compagnie de Catherine Russell; le texte tranche entre la romance piégée et la satire des figures de pouvoir. „Lucinda“, blues rock au pas décidé, rend quant à lui hommage à Lucinda Williams – voilà une affinité plus que naturelle, à travers l’écriture directe et le chant droit. „Witch“ rappelle l’énergie âpre de „99.9 F°“, tandis que le morceau „Alley“ et la chanson-titre reviennent aux ambiances boisées des débuts. Leonard, à la production, garde la ligne: guitares nettes, nappes fines et rythmes discrets. Il n’y a pas d’encombrement: la voix passe devant. Comme dans „Tales from the Realm …“, l’intelligence est dans la retenue.

Rien ici n’a l’air d’un retour; tout continue. Les thèmes se répondent: les regards sont tendus pendant que l’empathie est en action et alors que le monde parle fort. De la table de „Tom’s Diner“ à la foule de „Speakers’ Corner“, en passant par les silences de „Luka“, Vega garde sa voix basse au centre qui oblige le reste à se taire, pour l’écouter.

De Maart

De Maart

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können