Wir möchten von diesen Opfern der Shoah sprechen, indem wir das Gegenteil von dem tun, was die Nazis verbrochen haben. Sie haben Menschen zu Nummern degradiert, sie haben ihnen ihre Würde genommen, sie haben sie entmenschlicht. Über ihr Leben zu berichten, bevor die Nazis sie entrechteten, deportierten und umbrachten, bedeutet, die entgegengesetzte Richtung einzuschlagen. Menschen einen Namen zu geben, eine Identität, ein Gesicht. Menschen nicht als Objekte, sondern als handelnde Subjekte zu zeigen. Die luxemburgische und europäische Kultur und Gesellschaft sind ohne den jüdischen Beitrag nicht denkbar. Sie sind Teil unserer gemeinsamen Geschichte, waren aber sehr lange nicht Teil unserer gemeinsamen Erinnerung.

Wenn sie nicht als Opfer des Nationalsozialismus auftauchten, wurden Juden in der Luxemburger Erinnerung lange auf bekannte jüdische Geschäftsleute im Zentrum der größeren Ortschaften reduziert: Rosenstiel, Sternberg, Finkelstein, Brahms. Die soziale und nationale Vielfalt des jüdischen Lebens in Luxemburg vor dem Zweiten Weltkrieg wurde in dieser Erinnerung nach dem Krieg wegretuschiert.

Deshalb erzählen wir heute aus dem Leben von drei Ehepaaren. Die Männer und eine der Frauen waren am Anfang des 20. Jahrhunderts aus Russland über Deutschland und Frankreich nach Luxemburg eingewandert, die zwei anderen Ehefrauen stammten aus Luxemburg oder dem Grenzgebiet. Die Ehepaare Aronow-Herz, Faktorowitsch-Levy und Lukmanski-Lubinstein sowie ihre Kinder erzählen Geschichten von Migration und Integration, von Zwängen und Freiräumen, von Plänen und Rückschlägen. Und dann die Geschichte des Undenkbaren: der Shoah. Allein im ersten sogenannten Polentransport wurden einschließlich dieser drei Familien insgesamt 323 Juden aus Luxemburg am 16. Oktober 1941 nach Litzmannstadt (Lodz) deportiert: 89 Luxemburger, 234 Nicht-Luxemburger, vor allem Deutsche, Polen, Staatenlose – meist aus Russland und Polen stammend – einige Litauer, Letten, Holländer und Franzosen. Nur elf Personen von 323 überlebten die Deportation.

Die Gemütslage der Deportierten hat die französische Schriftstellerin, Widerstandskämpferin und Auschwitz-Überlebende Charlotte Delbo versucht in Worte zu fassen: „Ils attendent le pire – ils n’attendent pas l’inconcevable.“ Vorbereitet auf das Schlimmste, nicht auf das Unfassbare: die Vernichtung in Litzmannstadt, Kulmhof (Chelmno), Auschwitz.

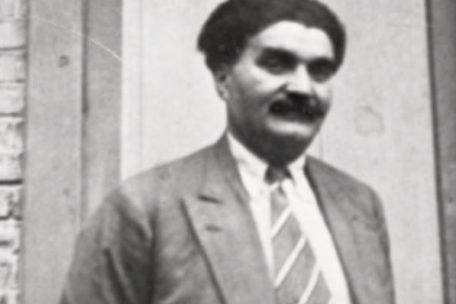

Gerson Aronow und Sophie Herz

Gerson (Girsch) Aronow wurde 1888 in Bapki bei Smolensk (Russland) geboren. Nach Westeuropa kam er 1914 als Soldat des russischen Expeditionskorps im Bestand der französischen Armee, gelangte 1915 in deutsche Gefangenschaft im lothringischen Groß-Moyeuvre (Département Moselle, von 1871 bis 1918 deutsch). Nach dem Waffenstillstand zog er in das nahe gelegene Knutange. Hier bestand in den 1920er Jahren eine russische Kolonie um das Hüttenwerk. Die Petite Russie in Knutange ist übrigens ein weiteres Beispiel des Vergessens, eines „non-lieu de mémoire“, wie es der Historiker Piero Galloro und der Soziologe Ahmed Boubeker formulieren. Aronow arbeitete als Hüttenarbeiter. Er blieb von Dezember 1918 bis Februar 1922 in Knutange. Im März 1922 heiratete er in Medernach die Luxemburgerin Sophie Herz, die 1897 dort als Tochter des Viehhändlers Lippman Herz auf die Welt gekommen war. In dieser ländlichen Gemeinde im Zentrum des Landes hatten sich in der Mitte des 19. Jahrhunderts mehrere jüdische Familien niedergelassen, die vom Viehhandel lebten. Viehhändler wurden im Laufe des landwirtschaftlichen Aufschwungs im Großherzogtum nach den letzten Agrarkrisen der 1840er Jahren gebraucht.

Nach dreieinhalb Jahren zog das Paar Aronow-Herz von Knutange nach Algrange (auch im Département Moselle), wo sie vier Jahre lang lebten, bevor Gerson mit seiner Frau 1926 nach Luxemburg als Schmied nach Esch/Alzette kam und im Hüttenwerk „Terres-Rouges“ arbeitete. Das Ehepaar Aronow-Herz folgte jedoch rasch dem Beispiel Sophies Schwester Leonie, welche mit ihrem Ehemann Osias Handzel, geboren 1899 in Przemysl (Galizien, damals Österreich-Ungarn, heute Ukraine), die „Confiserie de la Poste“ und später die „Confiserie de l’Hôtel de ville“ in der Alzettestraße führte, und stieg ins Süßwarengeschäft ein.

1934 beantragte Sophie Herz die Wiedererlangung der luxemburgischen Staatsangehörigkeit, welche sie durch ihre Heirat verloren hatte. Aronow zog mit seinen Zuckerwaren auch zu Kirmessen und Kirchweihfesten. Das kinderlose Paar siedelte sich 1937 in Differdingen an, wo es die „Confiserie de la Place du Marché“ eröffnete. Als Exilrusse, als Mitglied einer der ersten Gemeinschaften, die vom Völkerbund als Flüchtlinge anerkannt wurden, war Aronow im Besitz eines Nansenpasses mit belgischem und französischem Visum, das er für Handelszwecke im Grenzgebiet benötigte. Den sowjetischen Pass habe er nie beantragt, um nicht gezwungen zu werden, zurück nach Russland zu ziehen, erklärte er der Fremdenpolizei.

Am Morgen des 11. Mai 1940 wurde das Ehepaar wie der Rest der Südbevölkerung Luxemburgs wegen des deutschen Einmarschs evakuiert. Ihr Wohn- und Geschäftshaus wurde von einer Bombe getroffen. Nach ihrer Rückkehr aus der Evakuierung zogen sie nach Medernach, wo sie beim Schwiegervater Lippmann Herz wohnten. Arbeiten war ihnen nicht mehr gestattet. 1941 musste Gerson Zwangsarbeit bei Paul Wurth verrichten wie zahlreiche andere Juden Luxemburgs.

Gerson und Sophie Aronow-Herz wurden mit den in Medernach verbliebenen Familienmitgliedern Julius und Simone Herz-Weill, deren Tochter Liliane, dem Ehepaar Louis und Bertha Rosenfeld-Herz und deren Tochter Jeanne Flore mit dem ersten Polentransport am 16. Oktober 1941 von Luxemburg nach Litzmannstadt (Lodz) verschleppt. Sophies Vater, der Witwer Lippmann Herz, wird am 28. Juli 1943 vom Luxemburger Sammellager Fünfbrunnen aus nach Theresienstadt deportiert. Osias Handzel wird am 24. August 1942 von Drancy bei Paris nach Auschwitz deportiert, Léonie Handzel-Herz und ihr neunjähriger Sohn Marcel am 31. Juli 1944 ebenfalls nach Auschwitz. Keines der erwähnten Familienmitglieder überlebte die Deportation. Unter den Nachkommen von Lippmann Herz und Rosa Samuel, die 1938 gestorben ist, sechs Kinder mit Ehepartnern, fünf Enkelkinder, überleben in Frankreich nur ihre Tochter Thekla Herz sowie ihr Ehemann Adolf Evlagon und ihr Enkel Gaston Herz den Krieg (siehe hierzu den Artikel von Georges Buchler über Marcel Hanzel im Luxemburger Wort vom 23. November 2017).

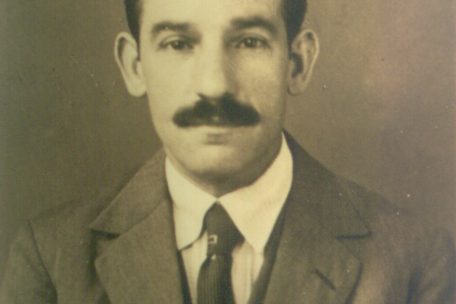

Sally Faktorowitsch, Della Levy und Jacqueline

Geboren 1902 im ukrainischen – damals russischen – Krementschuk lebte Salomon, genannt Sally, Faktorowitsch seit 1910 in Deutschland, wo er den Zahntechnikerberuf erlernte. Nach zehn Jahren in München war er seit 1921 in Bochum wohnhaft, jedoch nicht als Zahntechniker. Er betrieb dort ein Schuhsohlereigeschäft. Ab 1924 wohnte er in Köln. Im Januar 1927 meldete er sich in Luxemburg in der Avenue de la Liberté Nr. 60 als staatenloser und selbstständiger Schumacher an. Seine in München lebenden Eltern sollen ihn anfangs finanziell unterstützt haben. Als Schuster fand er in Luxemburg vor allem bei den zahlreichen Einwanderern aus Osteuropa (ungefähr 7.000 Personen nach der Volkszählung von 1930) Aufträge. 1930 heiratete er die 1906 im saarländischen Wiltingen geborene Della Levy in Luxemburg-Stadt. Durch ihre Heirat mit Sally Faktorowitsch verlor sie ihre deutsche Staatsangehörigkeit und galt fortan als Staatenlose.

Sie war bereits als Kind mit ihren Eltern nach Luxemburg gekommen. Das Paar wohnte zuerst in der Benderstraße im Bahnhofsviertel in Luxemburg-Stadt. Vor ihrer Heirat war Della Levy Büroangestellte der „Maison de gros Paul Houstraas (Papeterie-Mercerie)“ aus Luxemburg-Hollerich. 1931 wurde ihre Tochter Jacqueline geboren. Dank der Vermittlung seiner Ehefrau wurde Sally Faktorowitsch Geschäftsvertreter, erst mehrerer belgischer Merceriewarenfabriken, ab 1936 der Firma „Schaack papeterie en gros“ am Petrusring 146. Die Eheleute waren im Besitz eines Nansenpasses. 1939 lebte die dreiköpfige Familie in einer Sechszimmerwohnung in der rue Aristide Briand Nr. 10 und besaß ein Auto.

Jacqueline besuchte die Primärschule in Luxemburg-Gasperich. Sie stand auf der Liste der jüdischen Schulkinder, die von der Luxemburger Verwaltungskommission mithilfe des Inspektorats und der Lehrerschaft im September 1940 erstellt wurde und wurde im Oktober 1940 wie die anderen jüdischen Schulkinder vom Unterricht ausgeschlossen. Im Juni 1941 kam ihr Vater Sally Faktorowitsch ins Grund-Gefängnis in Luxemburg-Stadt, ab Juli 1941 musste er Zwangsarbeit im Steinbruch in Nennig verrichten. Das Ehepaar Faktorowitsch-Levy und Tochter Jacqueline – von der wir bis jetzt kein Foto finden konnten – wurden am 16. Oktober 1941 mit dem ersten Polentransport nach Litzmannstadt deportiert. Sally starb am 12. Februar 1943 in Litzmannstadt, Della und Jacqueline wurden, wahrscheinlich im selben Jahr, in Auschwitz ermordet.

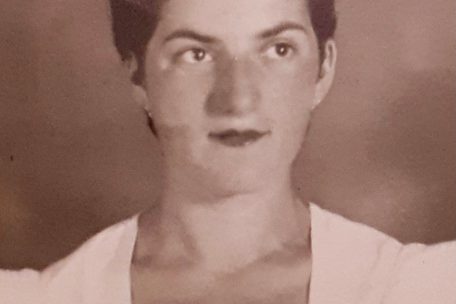

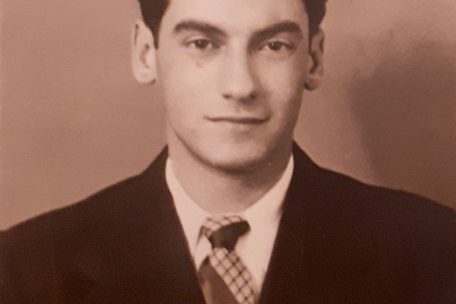

Aron Lukmanski, Frieda Lubinstein, Claire, Henri und Jeanne

Foto: ANLux, J-108-027430, Antrag zur Erneuerung der Fremdenkarte, 6.9.1937

Aron Lukmanski wurde 1889 in Witebsk (heute: Weißrussland) geboren. Er hatte mehrere Brüder, die im Laufe der ersten Russischen Revolution von 1905 in der sozialistischen jüdischen Partei BUND aktiv wurden. Aron Lukmanski selbst jedoch verließ Russland bereits im Jahre 1910, weil seine 1888 in Witebsk geborene Verlobte Frieda Lubinstein (in verschiedenen Dokumenten auch: Lebenstein) während eines antisemitischen Pogroms angegriffen worden war. Lukmanski und Lubinstein heirateten im Mai 1910 in Nancy. Dort wohnte das Paar bis Januar 1916. In diesen Jahren wurden zwei Kinder, Claire (1912) und Henri (1915), geboren. Für ein halbes Jahr zogen sie zunächst nach Mirecourt (Vogesen). Anschließend zogen sie weiter nach Saint-Etienne, wo sie bis Juli 1918 blieben. Noch vor Kriegsende verließen sie Frankreich in Richtung Spanien, wo sie sich in Cornellà de Llobgregat bei Barcelona niederließen. Im Herbst 1920 entschied sich die Familie dazu, ihr Glück wieder in Frankreich zu suchen und siedelte nach Hayange (Moselle) über. Nach etwas mehr als einem Jahr zogen die Lukmanskis im Herbst 1921 nach Luxemburg. Sie hatten nun drei Kinder, nachdem ihre Tochter Jeanne 1920 in Cornellà de Llobgregat geboren worden war. Aron, Frieda und Jeanne wurden staatenlos, während die in Frankreich geborenen Claire und Henri aufgrund des „droit du sol“ die französische Nationalität erwerben konnten.

Lukmanski eröffnete ein Geschäft in der rue du Brill Nr. 88 in Esch/Alzette, wo er mit Malerutensilien handelte und selbst als Anstreichermeister arbeitete. Das Leben ihrer staatenlosen Tochter Jeanne gestaltete sich im Alltag schwierig. Mal wurde sie über die Grenze nach Audun-le-Tiche durchgelassen, mal wurde ihr der Grenzübertritt verwehrt, weil sie keinen Reisepass besaß. In Audun-le-Tiche wohnte ihre Schwester Claire, die 1936 einen Franzosen geheiratet hatte. Jeanne war in den 1930er Jahren Gehilfin beim Friseurmeister Pozzi-Fey in Esch. Henri half seinem Vater im Geschäft als Anstreicher. 1936 musste er zum Militärdienst nach Metz. 1938 hieß es, er denke darüber nach, als Franzose eine Einstellung als Musiker in Frankreich zu bekommen – die Familienlegende besagt, dass Henri in einem Orchester vor der Großherzogin gespielt haben soll. Das Geschäft lief gut und die Lukmanskis konnten drei Wohnhäuser in Esch erwerben.

Am 11. Mai 1940 wurde die Familie evakuiert. Vorher hatte sie von einem Notar eine Liste der Gegenstände anfertigen lassen, die sie besaß. Henri wurde eingezogen und fiel an der Front am 19. Juli 1940, in den letzten Tagen der „Bataille de France“. Claire zog mit ihrem Ehemann nach Épinal. Dort überlebte sie als Einzige der Familie die Shoah. Aron, Frieda und ihre jüngste Tochter Jeanne, die aus der Evakuierung zurückkehrten, wurden am 16. Oktober 1941 mit dem ersten Polentransport nach Litzmannstadt deportiert und später vermutlich im KZ Chelmno ermordet.

Foto: ANLux, J-108-027430, Gesuch zur Erlangung einer Identitätskarte, 13.9.1934

Nach dem Krieg stellte Claire den Antrag auf eine Kriegsentschädigung. Sie bekam jedoch eine Absage mit der Begründung, dass nur Luxemburger Staatsbürger in den Genuss jenes Gesetzes kämen. Allerdings gelang es ihr, nach drei Gerichtsbeschlüssen, die drei Häuser der Familie als einzige Erbin wiederzuerlangen.

Ihren Sohn taufte sie katholisch, da sie selbst nach der Heirat zum Katholizismus übergetreten war. Seine Patentante war eine italienische Nachbarin aus der rue de Brill. Wenn Claire sie mit ihrem Sohn besuchte, setzte sie sich im Wohnzimmer immer so, dass sie aus dem Fenster ihr Elternhaus Nr. 88 sehen konnte. Ihr Sohn praktiziert heute noch als Arzt und reist viel nach Afrika im Rahmen von „Médecins sans frontières“. Er hat vier Kinder. Sie sind alle im humanitären Bereich weltweit tätig.

Claires Sohn und ihre Enkelkinder setzen jenen humanistischen Auftrag nach Auschwitz um, den die bereits erwähnte Schriftstellerin Charlotte Delbo in ihrer Bitte an die Lebenden am Ende ihres Gedichtes „Prière aux vivants pour leur pardonner d’être vivants“ so formuliert hat:

„Je vous en supplie

faites quelque chose

apprenez un pas

une danse

quelque chose qui vous justifie

qui vous donne le droit

d’être habillés de votre peau de votre poil

apprenez à marcher et à rire

parce que ce serait trop bête

à la fin

que tant soient morts

et que vous viviez

sans rien faire de votre vie.“

Foto: ANLux, J-108-027430, Antrag zur Erneuerung der Fremdenkarte, 11.11.1938

* Dieser Artikel entstand im Rahmen eines Forschungsprojekts am Luxembourg Centre for Contemporary and Digital History (C2DH) zur Geschichte der Verfolgung der Juden Luxemburgs (1930er bis 1950er Jahre), an dem auch die Historiker Vincent Artuso, Jakub Bronec, Georges Buchler und Marc Gloden beteiligt waren. Der erste Band, mit den Forschungsergebnissen über die 1930er Jahre, erscheint Ende 2021.

** Vom 27. Januar bis zum 25. Februar 2021, von 8 bis 17 Uhr, ist in der Eingangshalle der „Maison du Savoir“ der Uni Luxemburg in Esch-Belval die Ausstellung „Between shade and darkness – Schicksalswege der Juden Luxemburgs zwischen 1940 und 1945“ des „Musée national de la Résistance“, auf Einladung des C2DH, zu sehen. Unbedingt besuchen, wenn Sie mehr über die Geschichte der Shoah in Luxemburg erfahren möchten!

De Maart

De Maart

Korr. natürlich soll es heissen " jedes Menschenleben hat den gleichen Wert und ist NICHT zu ersetzen ".

Ob jüdisch, medizinisch oder wie auch immer, Holocaust ist Holocaust und kein Opfer darf vergessen werden. Jedes Menschenleben hat den gleichen Wert und ist zu ersetzen.

Es gab neben dem jüdischen auch einen medizinischen Holocaust. Diese Euthanasie-Opfer werden in Luxemburg vergessen.

MfG

Robert Hottua