19. November 2025 - 6.54 Uhr

Vive d’Republik!Monarchiekritik und Republikanismus in Luxemburg: eine Spurensuche

Der Republikanismus in Luxemburg reicht weit in die Vergangenheit zurück und speist sich aus dem ambivalenten Verhältnis eines Teiles der Bevölkerung zur Monarchie. Immer wieder waren Land und Leute zum Spielball von Kaisern und Königen geworden. So wurden die österreichischen Niederlande, zu denen das Herzogtum Luxemburg zwischen 1714 und 1795 gehörte, von den Habsburgern mehrmals zum Tausch angeboten. 1867 hätte König-Großherzog Wilhelm III. von Oranien-Nassau dem französischen Kaiser Napoleon III. das Land fast verkauft.

Während ein Großteil der bäuerlichen Landbevölkerung unter dem Einfluss des monarchistischen Klerus stand, konnten sich besonders innerhalb des liberalen Bürgertums und der sozialistisch geprägten Arbeiterschaft unterschiedliche republikanische Strömungen entwickeln. Bereits während der Zugehörigkeit zur französischen Ersten Republik (1795-1799) hatten sich Teile des Bildungsbürgertums in den Dienst des neuen Systems gestellt. Nach dem Ende des napoleonischen Kaiserreichs geriet Luxemburg wieder einmal ins Visier der monarchistischen Großmächte und wurde dann 1815 kurzerhand der Dynastie Oranien-Nassau zugeschlagen, welche das Land zum Armenhaus der Niederlande verkommen ließ.

„Fort mat alle Vullestréck!“

Die republikanischen Erhebungen von 1830 und 1848 in Paris führten, wenn auch nicht mit gleicher Intensität, im Großherzogtum zu Solidaritätsbekundungen für die Revolutionäre und zum Aufbegehren gegen die Obrigkeit. Im Jahr der von preußischen und österreichischen Truppen niedergeschlagenen Märzrevolution von 1848 schrieb Dicks in seinem Schmähgedicht „D’Fulleparlamènt am Gréngewald“ über die radikaldemokratischen Abgeordneten Pierre-Ernest Dams und Charles-Théodore André: „E Mierhong, wat dréit eng Paréck, Seet: ,Fort mat alle Vullestréck! Meng ganz Clique, Clique, An ech wëllen d’Republik.‘ De Schnauzvull steet dem Mierhong bäi, A rifft: ‚ ’t ass glat keng Geckerei! Mir aner, aner Si rout Republikaner.“1)

In Ermangelung eines legitimen männlichen Thronfolgers gelangte im Jahr 1890 nach dem Tod des aufgrund seiner Trunksucht und seiner zahlreichen Affären in den Niederlanden als Koning Gorilla verschrienen Wilhelm III. Herzog Adolf von Nassau-Weilburg auf den Luxemburger Thron. Es dauerte nicht lange, da hatte sich der

Monarch im Volk bereits so unbeliebt gemacht, dass dies selbst in der internationalen Presse für Schlagzeilen sorgte. So berichtete die Neue Züricher Zeitung am 17. April 1892 über eine republikanische Kundgebung, die kurz zuvor auf der hauptstädtischen place d’Armes stattgefunden hatte. „Man nehme ‚Adolf‘ seine fortwährende Abwesenheit vom Lande übel, und Tatsache sei, daß der Großherzog und die Großherzogin den

größten Theil des Jahres teils in Königstein, teils in Hohenburg, teils in Wien zubringen, während der Erbgroßherzog Wilhelm Nizza und Monte Carlo dem monotonen Leben in dem stillen Luxemburg vorziehe. (…) Mehrere hundert Personen (…) rotteten sich zusammen und riefen: Nieder mit dem Nassauer! Es lebe die Republik! Die Polizei schritt ein. Es kam zu einem Handgemenge, wobei etliche Personen verwundet wurden.“

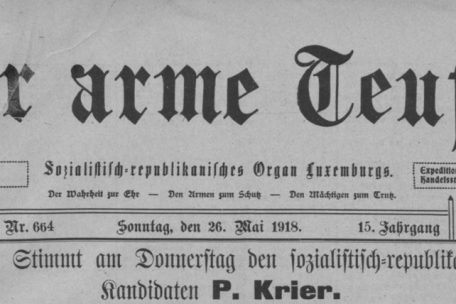

Die in Esch/Alzette erscheinende Zeitung der Handwerker und Arbeiter in der sozialdemokratischen Partei, Der arme Teufel, veröffentlichte zwischen 1906 und 1928 regelmäßig republikanisch geprägte Texte. Das Fürstenhaus Nassau-Weilburg wurde dort beschrieben als „eine Dynastie, welche unser Land (…) geerbt hat,

etwa so wie man unvermutet von einem Onkel aus Amerika eine Hazienda erbt mit Land und Leuten.“2) Im Oktober 1908 schlug einer der Herausgeber, der Schneidermeister Jean Schaack-Wirth, im Escher Gemeinderat vor, das Porträt von Großherzog Wilhelm IV. durch die Menschenrechtsdeklaration von 1789 ersetzen zu lassen.

Am 6. Dezember 1918 erschien im Escher Tageblatt ein anonymer Artikel mit dem Titel „Der Verrat der Grossherzogin von Luxemburg“. Wenn die Landesfürstin Marie Adelheid „Herrin der Ereignisse gewesen wäre, würde Luxemburg (…) als Bundesstaat in das deutsche Reich eingetreten sein und eines der deutschfeindlichsten Völker der Welt würde sein Haupt unter dem schändlichen Druck der Pickelhaube beugen müssen“, hieß es dort. Marie Adelheid sei Patin der zweiten Tochter des deutschen Kronprinzen geworden. Sie habe zudem während eines gemeinsamen Frühstücks die Worte „Ich trinke auf das ruhmreiche deutsche Heer“ an Kaiser Wilhelm II. gerichtet.

Ob der neue Großherzog Guillaume V. die von seinem Vater angekündigte Modernisierung der Luxemburger Monarchie vorantreiben wird, muss sich erst noch zeigen

Gut einen Monat später sollte der Thron ins Wanken geraten. Am 9. Januar 1919 kam es in Luxemburg-Stadt zur Ausrufung einer Republik mit dem linksliberalen Politiker und Industriellen Émile Servais als designiertem Präsidenten. An diesem Tag fanden sich alle Strömungen der republikanischen Bewegung zusammen. Eine

Menge von etwa 6.000 Teilnehmern forderte die sofortige Ausrufung der Republik und wurde dabei von der Freiwilligenkompanie unterstützt. Eine Intervention der französischen Besatzungstruppen sollte der republikanischen Bewegung ein jähes Ende bereiten.

Trotzdem musste Großherzogin Marie Adelheid abdanken. Der republikanische Geist verflog jedoch auch nicht nach dem Scheitern der Januarrevolution. So zeigte der Aufruf eines Teils der Republikaner, das am 28. September 1919 abgehaltene Referendum aufgrund unfairer Bedingungen zu boykottieren, durchaus Wirkung. In Arbeiterhochburgen wie Rümelingen oder Petingen enthielten sich über 40 Prozent der stimmberechtigten Wähler ihrer Stimme. Nach Abzug aller Enthaltungen und ungültiger Wahlzettel stimmten lediglich 52,94 Prozent der Wahlberechtigten für Großherzogin Charlotte. Auch wenn die neue Monarchin sich nicht mehr in die Parteipolitik einmischte, blieb sie doch in den Augen der Republikaner umstritten. Diese hatten nicht vergessen, dass Charlottes Ehemann, Prinz Felix von Bourbon-Parma, während des Ersten Weltkriegs in der k.u.k. Armee gegen die siegreiche Entente gekämpft und sie selbst 1915, als das Kriegsglück noch auf Seiten der Mittelmächte zu sein schien, in Karlsruhe an einer Truppenschau kaiserlich-deutscher Militäreinheiten teilgenommen hatte.

Die Ereignisse des Revolutionswinters von 1918/19 wirkten noch lange nach. Beispielsweise richteten sozialistisch regierte Südgemeinden noch Anfang der Dreißigerjahre keine Feiern an Groussherzoginsgebuertsdag aus. Es sollte bis zum Ende der Regierungszeit der zur Ikone des Widerstandes gegen die Nazis gewordenen Großherzogin Charlotte dauern, bis sich wieder radikale Monarchiekritik regte und der Ruf nach einer republikanischen Alternative wieder lauter wurde. In den Spalten der Voix des Jeunes, der Zeitschrift der linksgerichteten Studierendenorganisation ASSOSS, und der Ro‘d Wullmaus des „Clan des Jeunes“ finden sich zwischen dem Ende der fünfziger und dem Beginn der siebziger Jahre einige monarchiekritische und offen republikanische Beiträge.

„Recht auf Leben“

Im Zuge der 68er-Bewegung wurde auch in Luxemburg versucht, überkommene gesellschaftliche Strukturen aufzubrechen. Dabei blieb die Dynastie nicht ausgespart. Radikale Monarchiekritik wie die von Guy Rewenig, Mars Klein und Guy W. Stoos oder der Republikanismus der grün-alternativen Partei haben hier ihren

Ursprung.

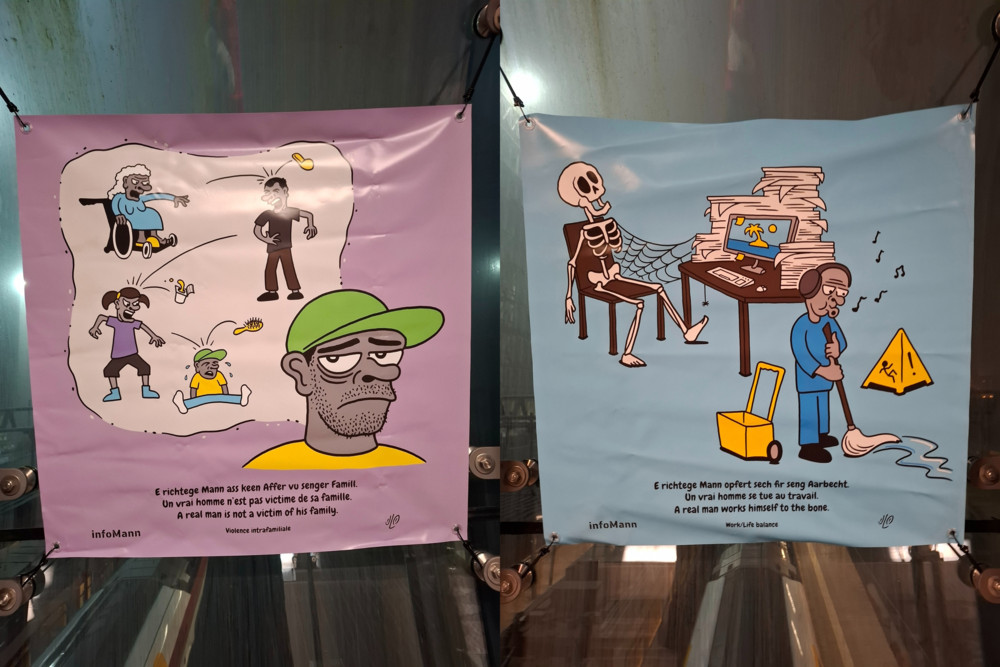

Ab der Thronbesteigung von Großherzog Henri im Jahr 2000 bis heute ist die Zahl republikanisch gesinnter Bürger stetig angewachsen. Es zeigte sich, dass es mit dem immer wieder formulierten Anspruch des Monarchen, keinen politischen Standpunkt zu vertreten und über den Parteien zu stehen, nicht weit her ist – wie Henris öffentliche Ablehnung des Sterbehilfegesetzes oder seine Positionierung bei den vergangenen zwei Referenden belegen.

Die nach wie vor bestehende enge Verflechtung zwischen Hof und katholischer Kirche wurde anlässlich des Te Deums, das am dritten und letzten Tag des diesjährigen Thronwechsels stattfand, überdeutlich. Hier wurde der neue Großherzog Guillaume V. mit einer Fürbitte dazu aufgefordert, sich für das „Recht auf Leben“ beziehungsweise für die Position des Erzbistums in der Kontroverse über die Aufnahme der Abtreibungsfreiheit in die Verfassung einzusetzen. Die Gefahr besteht, dass in Luxemburg aktive katholische Fundamentalisten (Opus Dei, Renouveau Charismatique, Vie naissante, Euro-Scouts, Ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, …) in den kommenden Jahren auch am großherzoglichen Hof an Einfluss gewinnen könnten. Ob Guillaume die von seinem Vater angekündigte Modernisierung der Luxemburger Monarchie vorantreiben wird, muss sich demnach erst noch zeigen.

1) Der Volksfreund, 5.11.1848

2) Der arme Teufel, 17.2.1918

Zum Autor

Claude Frentz, Jahrgang 1976, ist Grundschullehrer in Esch/Alzette. 2018 rief er mit Aldo Sagramola und Daniel Lieser die 1919 asbl. ins Leben, die Recherchen zur republikanischen Bewegung in Luxemburg anstellte und 2019, am 100. Jahrestag der „gescheiterten Revolution“, eine Konferenz zum Thema mit den Historikern Denis Scuto, Renée Wagener und Henri Wehenkel organisierte. Vergangene Woche veröffentlichte Claude Frentz bei Éditions Phi das Buch „Vive d‘Republik! – Republikanismus und Monarchiekritik in Luxemburg: Eine Spurensuche“.

De Maart

De Maart

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können