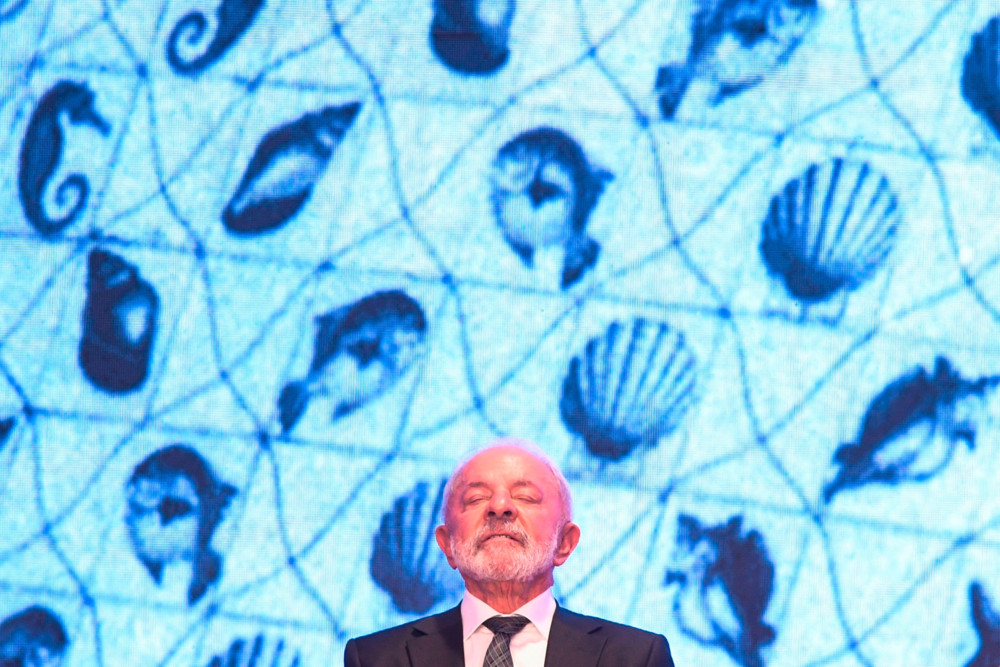

Kurz hielt halb Brasilien den Atem an. Als Präsident Luiz Inácio da Silva im vergangenen Oktober im Badezimmer stürzte, zog er sich eine Schnittwunde am Kopf zu. Diese musste genäht werden. Doch damit war die Sorge um den Staatschef noch nicht ausgestanden. In der Folge des Unfalls bildete sich ein Blutgerinnsel am Kopf des 79-Jährigen, das operativ behandelt werden musste. Als sich Lula genesen der Öffentlichkeit zeigte, atmeten seine Anhänger wieder auf.

Vielen Brasilianern, insbesondere der Linken, war klar geworden, dass sie keinen Plan B für den Fall der Fälle hatten. Zwar wird damit gerechnet, dass der beliebte Politiker vom Partido dos Trabalhadores (PT) bei der nächsten Präsidentschaftswahl im Oktober 2026 noch mal antritt. Aber einmal hatte sich gezeigt, dass die Demokratie in Brasilien auf wackeligen Beinen steht und jederzeit Schluss sein kann. Im Monat der Wahl wird er 81 Jahre alt, wer denkt da nicht an den greisen US-Präsidenten Joe Biden?

Unterdessen ist das Land tief gespalten, das rechte Lager liegt nach Umfragen bei ungefähr 40 Prozent. Zwar darf Lulas Vorgänger, der ultrarechte Jair Bolsonaro, bis 2030 nicht kandidieren und muss sich vor Gericht verantworten. Ihm wird vorgeworfen, nach seiner Abwahl 2022 einen Staatsstreich gegen Lula geplant zu haben. Eine Woche nach Lulas Amtseinführung am 8. Januar 2023 hatte ein Mob von Bolsonaro-Anhängern in Brasilia den Nationalkongress, den Regierungssitz Palácio do Planalto und das Oberste Gericht gestürmt. Die Sicherheitskräfte zeigten sich überfordert. Für einige Zeit hing Brasiliens Demokratie am seidenen Faden. Von einem Putsch war die Rede. Erst mit dem Eintreffen von Verstärkung vor allem durch die Militärpolizei war die Situation wieder unter Kontrolle. Ältere Brasilianer erinnerten sich an den Militärputsch von 1964, dem eine 21 Jahre dauernde Diktatur folgte.

„Bolsonarismus ohne Bolsonaro“

Von den 1.400 festgenommenen Teilnehmern des Putschversuchs wurden einige zu hohen Haftstrafen verurteilt. Viele Drahtzieher blieben jedoch ungeschoren. Von einer gewissen Scheu, gegen die Militärs gerichtlich vorzugehen, berichtet etwa die Politikwissenschaftlerin Mayra Goulart. Dies habe nicht zuletzt mit der mangelnden Aufarbeitung der Diktatur seit der Rückkehr zur Demokratie 1985 zu tun. Nicht wenige der früheren Machthaber übten weiterhin politischen Einfluss aus. Nach Goularts Ansicht habe die antidemokratische Kultur in Brasilien auf diese Weise fortbestehen können.

Das Ende der Regierung Bolsonaro brachte nicht das Ende des Bolsonarismus mit sich, geschweige denn der extremen Rechten in Brasilien. Der Politiker von dem konservativen Partido Liberal (PL) war 2018 mit einem Anti-System-Diskurs gewählt worden, betrieb eine liberale Wirtschafts- und eine autoritär rechtsgerichtete Gesellschaftspolitik. Weil er hinter dem Sturm auf die demokratischen Institutionen am 8. Januar 2023 stecken soll, kündigte der Oberste Gerichtshof ein Verfahren gegen ihn an. Trotz der zahlreichen Hinweise auf seine Rolle als Drahtzieher des Angriffs hat Bolsonaro weiter viele Anhänger.

Der Bolsonarismus stelle eine anhaltende Bedrohung für die Demokratie in Brasilien dar, ebenso wie für die Menschenrechts- und Umweltpolitik, kommentiert die Journalistin Karina Tarasiuk. Die für Lateinamerika Nachrichten schreibende Autorin weist andererseits auf eine vielfältige, breite Bewegung hin, die gegen die bolsonaristischen Tendenzen kämpft. Denise Simeão etwa vom linken Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) glaubt, dass die brasilianische Gesellschaft lange gebraucht habe, um die Bedeutung der Bedrohung durch die extreme Rechte zu verstehen. Sie spricht von einer gewissen Naivität und meint: „Als Bolsonaro kandidierte, glaubte niemand, dass er gewählt werden würde.“

Simeão verweist auf die Bewegung „Ele não!“ (Der nicht!), die versuchte, die Wahl Bolsonaros zu verhindern. Sie wurde von Frauen angeführt, die auf die Straße gingen, um gegen Bolsonaros sexistische, rassistische und homofeindliche Positionen zu demonstrieren und darüber hinaus die Besteuerung großer Vermögen und die Verkürzung der Arbeitszeit zu fordern. Die aktuelle Strategie der Bewegung bestehe darin, „an die Themen anzuknüpfen, mit denen wir die Menschen mobilisieren können“. Der Protest auf der Straße reiche aber nicht aus, weiß Simeão. Man müsse außerdem die Logik der extremen Rechten verstehen, um ihnen wirksam entgegentreten zu können. Als Beispiel nennt sie einen Gesetzentwurf, der Abtreibungen nach der 22. Schwangerschaftswoche mit Mord gleichsetzte. Die Strategie der Linken, um das Gesetz zu stoppen, bestand darin, den Narrativ umzudrehen und es „Vergewaltigungsgesetz“ zu nennen: Der Entwurf bedeutet, dass ein Vergewaltigungsopfer im Fall eines Schwangerschaftsabbruchs härter bestraft würde als der Täter. Das Gesetz wurde von einer großen Mehrheit abgelehnt und kam erst gar nicht zur Abstimmung.

Einen langen Kampf um eine Agrarreform ficht der Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) aus. Ayala Ferreira von der Führung der Landlosenbewegung weist darauf hin, dass die Reform in der Bundesverfassung vorgesehen sei und es sich um ein bestehendes Recht handelt. Dabei gehe es auch um die Rechte der indigenen Gemeinschaften. Wie andere soziale Bewegungen ist der MST besonders unter Bolsonaro Angriffen der extremen Rechten ausgesetzt. Die damalige Regierung versuchte wiederholt, sie als „terroristische Organisation“ einzustufen. Trotzdem blieben die Landlosen aktiv und verteilten während der Pandemie Lebensmittel.

Wir wissen jetzt, dass wir immer wachsam sein müssen

Zwar hat sich die brasilianische Gesellschaft in den vergangenen Jahren polarisiert – für oder gegen Bolsonaro. Die Demokratie sei jedoch nicht in Gefahr, meint die Globo-Journalistin Julia Dualibi. Sie glaube nicht, dass die Mehrheit der Brasilianer zurück zur Diktatur wolle. Der Putschversuch sei eine Lektion gewesen und habe gezeigt, dass die brasilianische Demokratie stark sei. „Aber wir wissen jetzt, dass wir immer wachsam sein müssen“, so Dualibi.

Positiv stimmten die Kommunalwahlen im Oktober vergangenen Jahres, die als wichtiger Testlauf für die Präsidentschaftswahl 2026 galten. In São Paulo etwa siegte der amtierende Bürgermeister Ricardo Nunes von der Mitte-Partei Movimento Democrático Brasileiro (MDB). Letzterer gehört wie die Sozialdemokratische Partei PSD dem Centrão (Großes Zentrum) an, einer informellen Koalition von Parteien, die eine pragmatische und flexible Haltung einnimmt und 54 Prozent der Rathäuser des Landes gewann. Der Centrão versucht, die politische Landschaft auszubalancieren und könnte eine Vermittlerrolle zwischen den extremen Kräften spielen.

Gemäßigtere und pragmatische Rechte distanzieren sich zunehmend von der polarisierenden Rhetorik Bolsonaros. Nicht wenige nehmen allerdings nach wie vor einige seiner extrem rechten Positionen ein, verteidigen das Recht auf Waffenbesitz und hetzen gegen Wokeness oder „Genderideologie“. Ihr kommender Mann ist der Millionär, Life-Coach, Influencer und Autor Pablo Marçal, der in São Paulo knapp die Stichwahl verpasste.

Lulas magere Halbzeitbilanz

Unterdessen ist es Lulas PT und ihren linken Verbündeten nicht gelungen, die in sie gesetzten Erwartungen zu erfüllen. Sie gewannen bei den Kommunalwahlen nur in 20 Prozent der Gemeinden. Die Strahlkraft des Präsidenten hat nachgelassen, und ein neuer PT-Hoffnungsträger ist noch nicht in Sicht. Die lange von rechts geschürte Anti-PT-Stimmung hat Spuren hinterlassen. Ein Lichtblick ist João Campos vom Partido Socialista Brasileiro (PSB). Der Bürgermeister von Recife wurde im ersten Wahlgang mit 80 Prozent wiedergewählt.

Erschwerend für das Regierungslager kam hinzu, dass Lulas Halbzeitbilanz nicht besonders positiv ausfällt, auch wenn sie etwa die unter Bolsonaro gestrichenen sozialen Programme wieder aufgriff. Die deutlich spürbare Inflation, der schleichende Wertverlust der Landeswährung Real, der Rückgang des realen Mindestlohns, die steigende Staatsverschuldung, der aufgeblähte Staatshaushalt bei 37 Ministerien sowie Fehler der Regierung bei der Kontrolle der Sozialleistungen, nach deren Auszahlung viele Millionen Real auf Konten von Online-Wettanbietern landeten, haben Lulas Stern sinken lassen.

Doch der Präsident lässt sich nicht entmutigen, obwohl er diese Woche wegen einer schweren Mittelohrentzündung einmal mehr ins Krankenhaus musste. Schließlich wurde er kurz darauf mit der Anweisung entlassen, sich auszuruhen.

De Maart

De Maart

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können