Mit einer toten Prinzessin lässt sich auch 25 Jahre später noch viel Geld verdienen. Den jüngsten Beweis trat am vergangenen Wochenende ein englisches Auktionshaus an: Statt der erwarteten 100.000 Pfund (116.530 Euro) musste der Käufer mehr als das Sechsfache für einen schwarzen Ford Escort Turbo, Baujahr 1985, lockermachen. Einziges besonderes Kennzeichen: Knapp drei Jahre lang saß in den 1980er-Jahren Prinzessin Diana am Steuer.

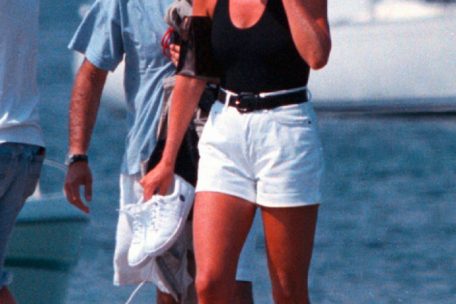

Demnächst zum Verkauf kommt außerdem eine Superjacht namens „Bash“. Das auf zehn Millionen Pfund taxierte Schiff verfügt über allerlei Luxusausstattung, vor allem aber über eine illustre Geschichte: Als es noch „Jonikal“ hieß, verbrachte die Ex-Frau des britischen Thronfolgers mehrere Wochen an Bord, minutiös dokumentiert von geschäftstüchtigen Paparazzi.

Alles, was sie berührte, erzielt Rekordgewinne

Diana gehörte zu Lebzeiten zu den meistfotografierten Menschen der Welt. Seit ihrem Tod, der sich an diesem Mittwoch jährt, ist sie zur Goldgrube geworden für Verkäufer von Andenken und Erinnerungen. Kleider, Schmuck, Autos, Schiffe – alles, womit die lediglich 36 Jahre alt Gewordene in Berührung gekommen war, erzielt Rekordgewinne.

Schlagzeilen freilich bleiben aus. Es gab Gedenkjahre, in denen die Medien das gesamte Sommerloch füllten mit schönen Fotos und diversen Erinnerungen offenherziger Ex-Dienern der toten Prinzessin, mit wichtigtuerischen Wunderheilern und Wahrsagerinnen. Die BBC sendete brav Dokumentationen oder Interviews mit den längst erwachsenen Söhnen.

In diesem Jahr: beinahe nichts. Der Minderheiten-Kanal Channel Four beschreibt langstielig die jahrelangen Untersuchungen des Verkehrsunfalls im Pariser Alma-Tunnel durch französische und englische Polizei, angereichert durch Interviews mit angeblichen Zeugen, die anschließend von nüchternen Kriminalbeamten als Lügner und Aufschneider überführt werden. Die BBC sendet noch einmal den Oscar-gekrönten Streifen „The Queen“: Helen Mirren in der Rolle der verstörten, in die schwerste Krise ihrer Amtszeit stolpernden Elizabeth II.

Beinahe verschämt kündigen die Londoner Boulevardblätter dieser Tage bunte Fotoseiten an über die Ikone aus dem vergangenen Jahrhundert. Nur der Mirror entblödet sich nicht, auf der Titelseite ein Foto des entsetzlich zusammengedrückten Mercedes zu drucken, in dem die selbsternannte „Königin der Herzen“ in der Nacht zum 31. August 1997 ums Leben kam.

„Wo waren Sie, als Diana starb?“ Die Moderatorin des Times-Radio hat die Frage gestellt und damit eine Behauptung verbunden: Jede und jeder erinnere sich noch an die Umstände, als sie die schreckliche Nachricht erhielten. „Naja, Sie und ich vielleicht“, antwortet Jenny Bond nüchtern. Man dürfe aber doch nicht vergessen, dass seither mehr als eine Generation herangewachsen, das Interesse an den tragischen Ereignissen zudem sehr zurückgegangen sei. „Wenn ich mit jungen Leuten rede, fragen die mich: Diana wer?‘“

Was dem Tod folgte, überraschte rund um die Welt

Bond arbeitete damals als royale BBC-Korrespondentin, erinnert sich also von Berufs wegen an den Moment, als die Nachricht vom Unfall im Pariser Tunnel sie in ihrem westenglischen Ferienhaus erreichte. Während der Fahrt Richtung London meldete das Radio: Tot waren nicht nur der Fahrer des Unglückswagens, Henri Paul, sowie Dianas Liebhaber Dodi al-Fayed; verstorben war, allen Bemühungen von Sanitätern und Ärzten zum Trotz, auch die Prinzessin von Wales.

Was folgte, überraschte Beobachter rund um die Welt. Zu Tausenden zogen die Trauernden zum Kensington-Palast, legten Blumen nieder, fielen sich weinend in die Arme. Fassungslos standen Diana-Fans in aller Welt vor der Banalität ihres Todes: unangeschnallt im Auto, mit einem betrunkenen Raser am Steuer. Umso mehr wurden Schuldige gesucht. Erst mussten die Paparazzi herhalten und die Zeitungen, die ihre Bilder gedruckt hatten; dann richtete sich die Wut der trauernden Massen gegen das Königshaus, vermischt mit eigenen Schuldgefühlen: „Warum konnten wir sie nicht in Ruhe lassen? Das tut mir so weh!“, sprach eine Trauernde vor dem Kensington-Palast in die Kamera.

Es hat verschiedene Phasen gegeben in der Wahrnehmung des Ereignisses und der Erinnerung an Diana. Da waren jene, die sich schon damals unwohl fühlten, weil ihnen das Umfeld eine emotionale Beteiligung abverlangte, die sie nicht empfanden – Zwangstrauer sozusagen. Bald beschrieben Kommentatoren die damalige Melange aus Trauer und Voyeurismus als „Massen-Hysterie“. Mehr und mehr dominierte ein Gefühl der Peinlichkeit die öffentliche Debatte, Diana verschwand in der Versenkung.

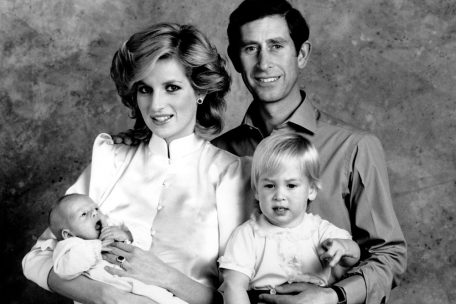

Bedingt durch neue Jahrestage und Äußerungen der mittlerweile erwachsenen Prinzen William und Harry – heute mit 40 und knapp 38 Jahren älter, als es ihre Mutter je geworden ist – entstand neues Interesse an der Toten, eine Renaissance der Diana-Verehrung. Beinahe schwärmerisch erinnerte sich Jonathan Freedland vom Guardian an die quasi-religiöse Anbetung der Toten in der ersten Trauerwoche: „Die Stimmung war fast zärtlich. Es entstand ein Moment des Zusammengehörigkeitsgefühls.“

Die jüngste Staffel der TV-Serie „The Crown“ zeichnet das Bild der toten Prinzessin als verfolgte Unschuld. So sei das nun einmal mit früh verstorbenen Celebrities, glaubt der englische Historiker Tom Holland. Dass viele die Prinzessin zu ihren Lebzeiten „oberflächlich und manipulativ“ gefunden hätten, könne ihrem Mythos nichts anhaben: „Mythen sind frei von den Fesseln, die uns Sterbliche einengen.“

Diana und die Trauer um sie haben Großbritannien verändert oder zumindest eine bereits vollzogene Veränderung sichtbar gemacht. Die widersprüchlichen Gefühle gelten einer zutiefst widersprüchlichen Frau mit vielen Schwächen und mindestens einer grossen Stärke: der instinktiven Zuwendung zu ihren Mitmenschen, nicht zuletzt der Kranken und Schwachen. Am Straßenrand vor der Westminster Abbey trauerten weiße Hausfrauen aus dem Londoner Speckgürtel neben schwarzen Arbeiterfamilien und Schwulen im Lederlook.

Das Land habe in den Spiegel geschaut und sich selbst nicht so recht wiedererkannt, analysierte der langjährige BBC-Anchorman Andrew Marr: „Das Gesicht war nicht mehr weiß, verschlossen und schweigsam. Diana war die Königin eines anderen Landes, multikulturell, liberal, emotional offenherzig.“

Kein Wunder, dass es der echten Königin angesichts der Szenen aus der Hauptstadt die Sprache verschlug. Für die Angehörige der Kriegsgeneration gehörte die berühmte stiff upper lip von klein auf zu ihrem emotionalen Schutzpanzer. Nach Dianas Tod galt ihre erste und beinahe einzige Sorge dem Wohlbefinden ihrer Enkel. Dass die Nation nicht nur mittrauerte, sondern in dieser Trauer betreut werden wollte – das konnte und wollte Elizabeth II. nicht verstehen. Erst am Vorabend der Trauerfeier wandte sich die Monarchin live an ihre Untertanen, „als Ihre Königin und als Großmutter“.

Ein Spielplatz erinnert an Diana, das passt gut

Längst ist die Queen Urgroßmutter, hat ihr 70. Platin-Jubiläum auf dem Thron feiern können und ihr Haus bestellt zugunsten des mittlerweile 73-jährigen Charles und dessen zweiter Frau Camilla – wenn dem Thronfolger auch „von manchen niemals sein Verhalten gegenüber Diana verziehen werden wird“, wie Camilla Tominay vom königstreuen Telegraph analysiert.

Der toten Prinzessin gedenken die verbliebenen Fans – ein entsprechender Online-Club verfügt lediglich noch über 25 Mitglieder – heute am besten im Park nahe ihres letzten Wohnsitzes. Eine vor Jahresfrist enthüllte Statue in Bronze im Garten des Kensington-Palastes zeigt die Prinzessin in der letzten Phase ihres kurzen Lebens, umgeben von drei Kindern. Das Kunstwerk von Ian Rank-Broadley bleibt für die Öffentlichkeit unzugänglich, was angesichts seiner Scheußlichkeit keinen Verlust darstellt. Einige Fußminuten entfernt gibt es im Hyde Park nicht nur den Diana-Gedenkbrunnen nahe der Serpentine Gallery, sondern auch einen bestens ausgestatteten Spielplatz zu Ehren der früheren Kindergärtnerin, auf dem kleine Londoner schon seit 2000 turnen. Bis heute bleibt dieses Areal das passendste Memento an die kinderliebe Prinzessin.

De Maart

De Maart

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können