Es ist eine Nachricht, die sich für einige seiner Weggefährten, für Journalisten und Aktivistinnen, im In- wie im Ausland, so anfühlt wie der 24. Februar vor knapp zwei Jahren: Alexej Nawalny ist tot. Das teilte die russische Gefängnisbehörde FSIN am Freitagnachmittag mit. Nach einem Spaziergang in der Strafkolonie „Polarwolf“ im Dörfchen Charp hinter dem Polarkreis, in dem der 47-Jährige seit Weihnachten einsaß, sei Nawalny zusammengebrochen, der halbstündige Wiederbelebungsversuch habe keinen Erfolg gehabt. „Um 14.17 Uhr (Ortszeit) stellten die Ärzte den Tod fest“, hieß es. Nach unbestätigten Angaben soll sich ein Blutgerinnsel gelöst und zum Tod geführt haben. Moskauer Ärzte seien für eine forensische Untersuchung in die Region der Jamal-Nenzen aufgebrochen – die liegt knapp 3.600 Kilometer von der russischen Hauptstadt entfernt –, teilte die FSIN mit. Auch Nawalnys Anwalt Leonid Solowjow sei nach Charp unterwegs, schrieb Nawalnys Sprecherin Kira Jarmysch bei X, ehemals Twitter. „Wir sind gerade dabei, die Dinge zu klären. Alexej hatte am Mittwoch einen Anwalt bei sich. Da war alles normal“, teilte Solowjow mit. „Wir haben ihn am 12. Februar bei einem Treffen im Gefängnis gesehen. Er war lebendig, gesund und glücklich“, schrieb Nawalnys Mutter, Ljudmila Nawalnaja, bei Facebook.

Alexej Nawalny, der vor mehr als drei Jahren einen Anschlag mit dem Nervengiftgas Nowitschok überlebt hatte, mutmaßlich von russischen Geheimdiensten ausgeführt, bezahlt seinen unerschrockenen Kampf gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin nun doch mit dem Leben. 27 Mal war er in den vergangenen Monaten in Isolationshaft. Nawalnys Ärzte sprachen immer wieder davon, dass die drei Jahre andauernden Qualen kaum ein Mensch aushalten könne. Russlands Liberale wie auch Politiker im Westen bezeichneten Nawalnys Tod als „politischen Mord“. „Es fühlt sich an, als hätte noch ein Krieg begonnen“, schrieb der russische Journalist Alexander Tschernych in seinem Telegram-Kanal. „Ich habe keine Worte, ich habe nur Hass“, meinte der russischsprachige estnische Philologe Roman Leibow. „Die Verantwortung für seinen Tod hat allein Putin, unabhängig vom formalen Grund“, so Michail Chodorkowski, ehemaliger Ölmagnat und Putins früherer Feind Nummer eins. In Moskau legten Menschen Nelken und Rosen vor dem Haus ab, in dem Nawalny vor seiner Vergiftung gewohnt hatte. In europäischen Städten hielten Menschen Plakate in der Hand. „Putin ist ein Killer“ stand darauf. Nawalnys Frau Julia sagte auf der Münchner Sicherheitskonferenz: „Wenn es tatsächlich stimmt, werden Putin und alle, die für ihn arbeiten, nicht straflos davonkommen.“

Die EU machte direkt den russischen Staat für den „tragischen Tod“ Nawalnys verantwortlich. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz sagte, Nawalny habe seinen Mut mit dem Tod bezahlt. Die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel nannte den Politiker, den sie nach dem Giftanschlag einst in der Berliner Charité besuchte, „Opfer der repressiven Staatsgewalt Russlands“.

Moskau reagiert ungerührt

Russlands Propagandistinnen ätzen: „Der Westen ist selbstentlarvend. Es gibt noch keine forensische Untersuchung, aber der Schuldige steht für sie schon fest“, schrieb Maria Sacharowa, die Sprecherin des russischen Außenministeriums. Margarita Simonjan, die Chefin der staatlichen Medienagentur Rossija Segodnja, teilte lediglich mit: „Nawalny ist tot. Russland schuldet niemandem etwas.“ Präsident Putin weilte derweil in einem Unternehmenspark in Tscheljabinsk am Ural, wo er allerlei Maschinen in Augenschein nahm. Informiert sei der Präsident bereits, teilte sein Sprecher Dmitri Peskow mit. Bei seiner Ansprache vor den Mitarbeitern der Unternehmen ging Putin nicht auf den Tod seines Widersachers ein. Ein Wort des Beileids äußerten weder Putin noch Peskow. Russlands Kreml-treue Politiker forderten eine „gründliche Untersuchung, um westliche Informationsangriffe abzuwehren“, wie Sergej Mironow, der Vorsitzende der Partei von „Gerechtes Russland“, es nannte.

Eine unabhängige Untersuchung in einem solch geschlossenen System wie einer russischen Strafkolonie, zumal von einem, der offiziell als „Feind“, „Extremist“ und „Verräter“ wahrgenommen wird und dessen Namen der russische Präsident nicht einmal in den Mund nimmt, dürfte allerdings kaum zu erwarten sein.

Noch am Tag vor der FSIN-Nachricht war Nawalny per Videoschalte während einer Gerichtsverhandlung – wieder einmal einer – so aufgetreten, wie er es all die Jahre getan hatte: gelassen, gewitzt, gelöst. Keine Schikane ließ ihm seine Ironie nehmen. Er kämpfte abgemagert und stark geschwächt auch noch aus seinem Gefängniskäfig entschlossen für ein demokratisches Russland. Für ein Russland ohne Putin und mit freien Wahlen. Einen Monat vor Russlands „Wahl“ am 17. März, vor Putins fünfter Wiederbestätigung als Präsident, hat ihn die Staatsmacht ins Grab gebracht, weil sie ihn all die Jahre, mit einem absurden Prozess nach dem anderen und mit immer härteren Haftbedingungen, von der Gesellschaft isolierte, malträtierte, folterte.

Der Anti-Putin

Putins Regime hat lange vor dem Krieg in der Ukraine, den Nawalny aufs Schärfste verurteilte, seinen Kritikern mit aller Macht klarzumachen versucht: „Legt euch nicht mit uns an.“ Nawalny war der bekannteste russische Oppositionelle, der gegen diese Formel immer wieder verstoßen hatte. 2011 war er als Antikorruptionsblogger gestartet, um Bereicherungsschemata von hohen Beamten aufzuspüren – und wurde mit der Zeit immer politischer. Im ganzen Land entstanden seine Stäbe. Er fand schnell die Sprache, die vor allem von der Jugend als die ihre anerkannt worden war. Endlich einer, der sich was traue, einer, der was bewegen wolle, sagten sie. Nawalny, selbstbewusst, brutal realistisch und kompromisslos, konnte fesseln. Auch wenn er mit seiner besserwisserischen Art viele Menschen vor den Kopf stieß, hörten sie zu. Er gab vielen Russinnen und Russen die Möglichkeit, an Veränderungen zu glauben. Daran, dass sich etwas bewegen ließe im Land, dass es ein besseres Leben ohne Angst geben könnte. Er war ihr Hoffnungsträger. Eine Projektionsfläche. Ihr Anti-Putin, der zugänglich war. Der sich mit seiner Tochter Dascha und seinem Sohn Sachar ablichten ließ, der seine Frau Julia vor allen Kameras küsste, auch dann, wenn Polizisten ihn wieder einmal abführten.

Nawalny verschwand für Tage und Wochen in Arrestzellen und kam lächelnd wieder heraus. Bis zur nächsten Demonstration. Es war der Kreml selbst, der ihn mit zu einer Alternative machte, die es nicht geben darf in einem System, das keine Alternative vorsieht. Dann nahm das Regime Rache an einem Unbeugsamen: mit Nowitschok zunächst (Nawalny überlebte knapp), danach mit jahrelangen Haftstrafen. Nach seinem Klinikaufenthalt in Deutschland war der Politiker im Januar 2021 zurück nach Russland geflogen. Bewusst. Er wollte reinen Gewissens sein, auf diese Weise zeigen, dass er mit den Menschen in seinem Land ist, dass er aus dem Land heraus für die Freiheit kämpft, die den Russinnen und Russen verwehrt wird. Im Exil, so machte er deutlich, könne er seinem politischen Anspruch schlicht nicht gerecht werden. Er wollte eine glaubwürdige Identifikationsfigur sein.

„Gebt niemals auf!“

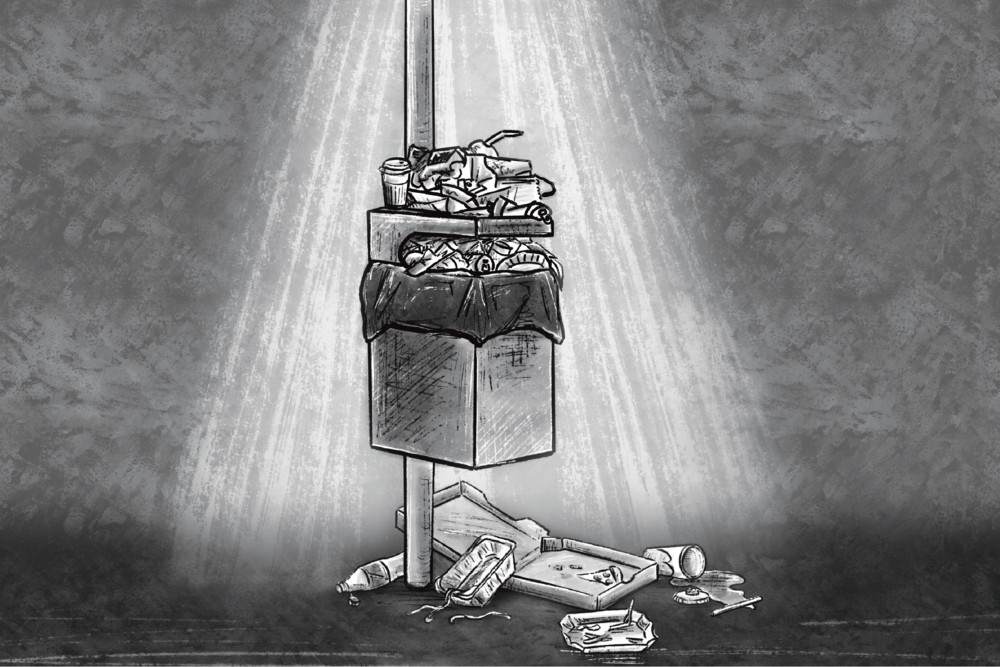

Der Staat forderte drei Jahre, neun Jahre, schließlich 19 Jahre. Wegen Betrug, Veteranenbeleidigung, Veruntreuung, Verherrlichung des Nazismus, wegen Extremismus. Was ihm wirklich vorgeworfen wurde, wussten auch die klügsten Juristen nicht, auch nach dem Lesen von Tausenden Seiten an Vorwürfen nicht. Der Störer des Systems sollte einfach verschwinden. Nawalny wurde abgeschoben an den Rand der menschlichen Zivilisation.

Die Sowjetunion hatte vorgeführt, wie mit Menschen zu verfahren sei, die nicht ins vermeintlich „Normale“ passen. Die Enkel der damaligen Henker machen sich in der Jetzt-Zeit an die von ihnen ausgemachten „Feinde“ heran. Das System der „Zone“, wie das Gefängniswesen in Russland genannt wird, ist eine Welt für sich. Wer in sie hineingestoßen wird, schafft es kaum heraus.

Nawalny, der stets Willensstarke und ironisch Feixende, hat es nicht aus der „Hölle“ geschafft, wie selbst Strafvollzugsbeamte ihre Strafkolonien nennen. Seinen Anhängern ließ er seine feste Überzeugung zurück: „Gebt niemals auf!“

De Maart

De Maart

Archipel Gulag. A.Solschenizyn. Lenin,Stalin,Putin aber das Volk duckt weiter.Kopf in den Sand.

Das "System der Zone" ist als "Gulag"-System seit mehr als 100 Jahren berüchtigt.

▪ Russischer Justizskandal. Die Qualen des unbequemen Anwalts. Von Benjamin BIDDER, Maria MARQUART, Katharina PETERS, Spiegel, 16.11.2010. Der Wirtschaftsanwalt Sergej MAGNIZKI starb vor einem Jahr unter unerträglichen Schmerzen in einer Zelle: die Behörden ließen ihn leiden, verweigerten ihm einen Arzt. Präsident MEDWEDEW entließ zwar einige Beamte, doch verurteilt wurde niemand. Ein Film erinnert nun an das Schicksal des Anwalts. - Moskau / Hamburg - Sie hatten Sergej MAGNIZKI gesagt, er dürfe sich von einem Arzt behandeln lassen - aber erst, wenn er aus der Haft entlassen werde. Elf Monate war er da bereits im russischen Untersuchungsgefängnis "Matrosenstille". Als er unter quälenden Schmerzen litt, riefen seine Wärter keinen Doktor. Sie bestellten den psychiatrischen Dienst, der ihn an sein Bett band. So starb Sergej MAGNIZKI vor genau einem Jahr, am 16. November 2009, an einer Entzündung von Gallenblase und Bauchspeicheldrüse. Die nach seinem Tod eingesetzte Untersuchungskommission bekam zu hören, der Häftling habe wild um sich geschlagen und geschrien, man wolle ihn umbringen. Deshalb habe das Gefängnispersonal zu einer "leichten Fixierung" gegriffen. Die Hämatome an Magnizkis Händen bemerkten noch die Trauergäste, als sie an dem aufgebahrten Leichnam vorbeizogen. (…) Noch immer gelten die Haftanstalten des Landes als notorisch überfüllt. Zwischen Kaliningrad und Magadan verbüßen rund 900.000 Menschen ihre Strafen hinter Gittern. Viele verlassen die Gefängnisse nie: im vergangenen Jahr starben 4.150 Menschen im Strafvollzug, in Untersuchungshaft waren es 521 Menschen. Einer war MAGNIZKI. In dem Film "Justice for Sergej" ist sein Lebens- und Leidensweg nachgezeichnet, seit Dienstag ist er im Internet zu sehen. Sieben Parlamente zeigen zudem die Dokumentation: das Europäische Parlament, der Bundestag und der US-Kongress sind dabei, auch Abgeordnete in Großbritannien, Kanada und Estland können den Streifen anschauen. "Wir dürfen nicht lockerlassen", sagt die FDP-Abgeordnete Marina SCHUSTER, die sich für die Filmvorführung in Berlin eingesetzt hat. (…) Erst vor wenigen Tagen wurde MAGNIZKI posthum von "Transparency International" für seinen "Glauben an Rechtsstaat und Anstand" ausgezeichnet. Inzwischen löste der Fall sogar diplomatische Verwicklungen aus: US-Abgeordnete wollen den Kreml mit dem "Justice for Sergej Magnizki Act 2010" dazu bringen, die Umstände des Todes genauer zu untersuchen - und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. 60 russischen Beamten soll deshalb die Einreise in die USA verwehrt werden. Ähnliche "schwarze Listen" sind in europäischen Ländern im Gespräch. Die Affäre belastet die sonst guten Beziehungen zwischen den Präsidenten MEDWEDEW und Barack OBAMA. Die US-Initiative wecke Erinnerungen an "Zeiten des Kalten Krieges" und "überschreite die Grenzen elementarer Normen des Anstands", schäumte das Außenministerium in Moskau. Russlands Regierung hat unterdessen jene Beamten belobigt, die MAGNIZKI hinter Gitter brachten. Sie dürfen sich jetzt mit dem Titel "bester Ermittler" schmücken, und "geehrte Amtsperson des Innenministeriums".

MfG

Robert Hottua