Der Anfang klang wie eine Dystopie. Als Claude Meisch (DP) am Donnerstag die Schwerpunkte vorstellte, die sich sein Ministerium zum Start des neuen Schuljahres gesetzt hatte, sagte er: „Was passiert, wenn junge Menschen keine Dissertation, keine Übersetzung oder keine Zusammenfassung mehr selbst schreiben müssen? Wenn sie nicht mehr lernen, selbst zu reflektieren oder sich eine eigene Meinung zu bilden?“ Der Bildungsminister antwortete selbst darauf, indem er sorgenvoll feststellte: „Es gibt ein echtes Risiko einer geistigen und kognitiven Verarmung der neuen Generation.“

Ein zentrales Thema des Ministeriums ist die Integration von KI in die Schulprogramme. Meisch kündigte dazu eine nationale Strategie mit Leitlinien für den Einsatz der Künstlichen Intelligenz an. Die Rolle der Grundschulen bei der Anwendung der verschiedenen Formen der Künstlichen Intelligenz sieht er darin, den Schülern deren Chancen und Risiken zu zeigen. Bevor sie zu Beginn der Sekundarschule in Digitalwissenschaften die Funktionsweise der KI erlernen, sei es für einen verantwortungsvollen Umgang damit unerlässlich, zunächst die menschlichen Kompetenzen zu stärken.

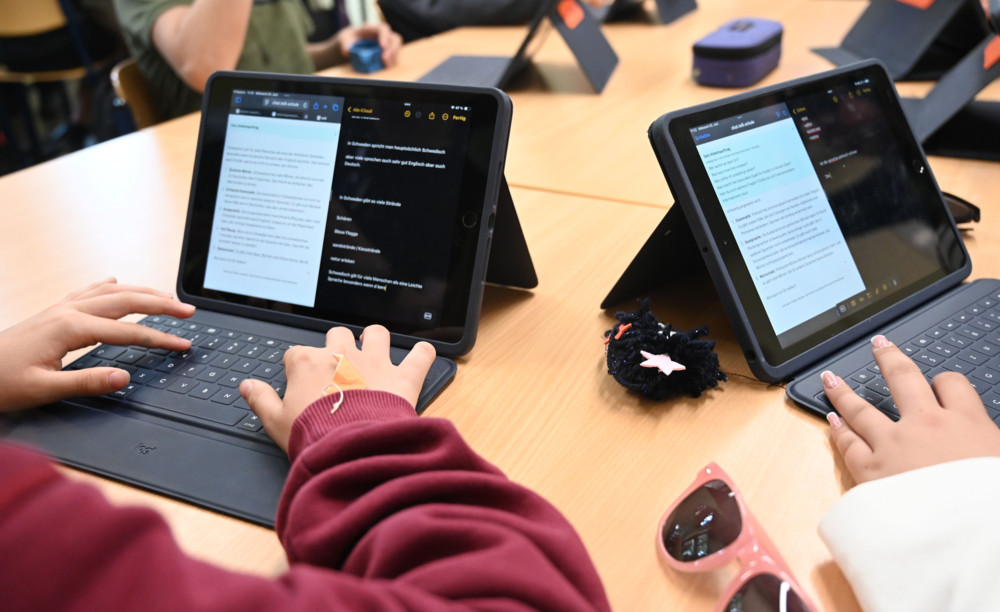

Der praktische Einsatz bleibt den Sekundarschulen vorbehalten: „Die Jugendlichen sollen die Chance haben, ihre kognitiven Fähigkeiten zu entwickeln, Wissen selbst zu erarbeiten und ihre eigene Meinung zu äußern.“ Die sei „aus demokratischer Sicht essenziell für unsere Gesellschaft“, so Meisch. In den höheren Klassen werde dann KI gezielt zum Nutzen des Lernens eingesetzt. Mit der Plattform KI-Kompass stellt das Ministerium Schulleitungen, Lehrern und Schülern eine Auswahl an Tools für eine sichere Nutzung zur Verfügung. Die Grundzüge dieser Strategie sollen diskutiert werden.

Die Schule muss Kindern die kulturellen Techniken ihrer Zeit vermitteln – dazu gehört auch der Umgang mit KI

„Die Schule muss Kindern die kulturellen Techniken ihrer Zeit vermitteln – dazu gehört auch der Umgang mit KI“, sagte der Psychologiedozent Robert Reuter von der Uni Luxemburg in einem auf science.lu zu findenden Gespräch, das er zusammen mit Daniela Hau vom selben Institut gab, Leiterin der Abteilung „Innovation“ im beim Script*. Reuter weiter: „Wir können es den Eltern nicht überlassen, diese Kompetenzen bei ihren Kindern aufzubauen. Wissen über Digitalität darf nicht nur eine Ergänzung zum herkömmlichen Unterricht sein.“

Die zentrale Frage des Plans „sécher.digital“ lautet, wie Kinder und Jugendliche auf die digitale Zukunft vorbereitet werden können. Dabei muss sichergestellt werden – darin sind sich die Verantwortlichen im Ministerium wohl einig –, „dass KI die menschliche Intelligenz nicht ersetzt, sondern ein Werkzeug im Dienst des Menschen bleibt“. Kinder und Jugendliche müssten vor den Risiken einer unkontrollierten Nutzung geschützt werden und einen reflektierten Umgang mit diesen Technologien erlernen. In einer Welt, in der KI mittlerweile zu den wesentlichen Kompetenzen des 21. Jahrhunderts gehört, sei es unerlässlich, Bürger auszubilden, die in der Lage sind, diese Werkzeuge mit Urteilsvermögen und Verantwortung zu nutzen.

Strategischer Rahmen

Derzeit wird ein strategischer Rahmen ausgearbeitet, der die Grundzüge für den KI-Einsatz in der Schule festlegt. Er soll allen betroffenen Partnern zur Diskussion vorgelegt werden. Der strategische Rahmen wird einen schrittweisen Ansatz auf drei Ebenen vorschlagen, der an das Alter und die Reife der Schüler angepasst ist. Die Festlegung des strategischen Rahmens soll mit der Einrichtung des KI-Kompasses einhergehen. Die Plattform soll die Leitlinien für den Einsatz von KI in der Schule für Schulleitungen, Lehrkräfte und Schüler zusammenstellen.

Dies muss einhergehen mit einem verstärkten Weiterbildungsangebot für die Lehrenden. „Aber um Weiterbildung anbieten zu können“, so Daniela Hau in dem bereits zitierten Interview, „brauchen wir auch eine Bereitschaft, daran teilzunehmen.“ Besagte Plattform soll zudem einen sicheren und kostenlosen Zugang zu vom Ministerium ausgewählten Anwendungen bieten. Sie wird einen geschützten Experimentierraum für Lehrkräfte und Schüler bieten und gleichzeitig das Feedback der Bildungsgemeinschaft wertschätzen, um für die schrittweise Integration von KI-Tools in den Unterricht zu sorgen.

Parallel dazu wird eine KI-Akademie in Belval aufgebaut, die sich an Erwachsene richtet, die sich für den Arbeitsmarkt weiterbilden. Um der starken Nachfrage auf diesem gerecht zu werden, wird der Digital Learning Hub ab Anfang 2026 die KI-Akademie anbieten. Das Ausbildungsangebot richtet sich an all jene, die sich in den Bereichen maschinelles Lernen und Datenwissenschaften spezialisieren möchten. Die Ausbildungen dauern sechs oder zwölf Monate – je nachdem, ob in Teilzeit oder Vollzeit absolviert.

Die digitale Revolution im Unterricht, schon 1984 in einem Artikel des Magazins Der Spiegel verkündet, ist an den Schulen bisher ausgeblieben. Der Einsatz von Technologie hat weniger zum Erwerb von Wissen beigetragen oder sich sogar negativ auf den Lernprozess ausgewirkt. Das dürfte sich mit der Künstlichen Intelligenz ändern. Schließlich führt sie dazu, dass sich der Unterricht weiter individualisiert, indem jeder Schüler genau die Unterstützung erhält, die er benötigt. Auch werden textgenerierende Sprachmodelle wie ChatGPT zum Tragen kommen. Für Lehrkräfte eröffnen diese KI-Tools neue Möglichkeiten, um effizienter zu arbeiten. Allerdings stellt dies einiges auch infrage, etwa in Bezug auf Leistungskontrollen: KI-Systeme sind mittlerweile in der Lage, Texte in hoher Qualität zu erstellen. ChatGPT hat etwa in Deutschland Abiturprüfungen in mehreren Fächern gemeistert. Auch in Zukunft wird KI die Lehrkräfte nicht ersetzen. Deren Rolle bleibt zentral.

„Be a learner, not a finisher“

Für den Lernprozess birgt der Einsatz von KI auch einige Gefahren: Dieser wird untergraben, wenn ein Schüler ChatGPT etwa einen gesamten Aufsatz schreiben lässt. Umso wichtiger ist es, dass Lehrer den Sinn hinter den Aufgaben erklären und zum Beispiel vermitteln, dass es nicht so sehr um die Lösung der Aufgabe geht, sondern um den Lernprozess. „Be a learner, not a finisher“, heißt es etwa an einigen US-amerikanischen Schulen. Selbst wenn „eine KI schneller merkt als ein Lehrer, wenn ein Schüler auf einen Misserfolg zusteuert und Alarm schlagen kann“, wie der Psychologiedozent Robert Reuter anmerkt: Auch hier könne die Lehrkraft nicht ersetzt werden. KI soll als Werkzeug verstanden werden, das hilft, Konzepte besser zu verstehen und Fähigkeiten zu verbessern – und nicht nur als Möglichkeiten, Aufgaben schneller zu erledigen.

Zudem kann die Entwicklung von KI-Technologien auch die Verbreitung von Fake News erleichtern, was wiederum das Vertrauen der Gesellschaft in die demokratische Ordnung gefährdet. Auch dies muss Thema des Unterrichts werden. Daher darf KI nicht nur als unreflektiertes Werkzeug im Unterricht eingesetzt werden, sondern thematisiert werden. Claude Meisch hat als Ziel angegeben, die Ungleichheiten an den Schulen zu verringern. Dass ausgerechnet KI allein schon aufgrund des Zugangs zur Technologie, Internetverbindung und Schulung zur Ungleichheit beitragen kann, gilt es zu verhindern.

Nicht von der Hand zu weisen ist eine mögliche Verschärfung der sozialen Ungerechtigkeit. Nicht zuletzt muss die Gefahr einer Abhängigkeit von KI begrenzt werden. Und notwendige Kompetenzen, die mit einer Individualisierung im Schulwesen einhergehen würden, müssen verstärkt gefördert werden. Denn emotionale und soziale Kompetenzen wie etwa Empathie dürfen nicht hintenanstehen. Sie sind schließlich die Schlüsselkompetenzen zum gesellschaftlichen Zusammenhalt.

De Maart

De Maart

KI erst in den Oberklassen genau wie der Handy, KI kann für mich kein Lehrer ersetzen. Meisch sollte KI benutzen , dann kommt villeicht etwas besseres heraus wie das er bis jetzt vollbracht hat

majo dann, dat gët awer nach flott..

do sën ëch awer gespaant wat domat no ee puër Joër KI op d'Tapéit könnt!

KI soll nët verallgemeng gin, just gut fiir a kritësche Situatiounen agesaat könnt gin, mä nët vergiëssen dat mër nach just Mënsche sin déi selwer nët méi nodenken..

da gët ët geféiërlëch..

wéi z.B.

wann dë KI op eemol op dee berühmte Knäppchen drëckt..

"ie Schule muss Kindern die kulturellen Techniken ihrer Zeit vermitteln – dazu gehört auch der Umgang mit KI" Genauso wie die Kinder den Umgang mit dem Internet und dem Smartphone "erlernen" müssen.Vor allem die Gefahren die dahinterstecken. "Digitale Demenz" ist ein gutes Buch von M.Spitzer,seines Zeichens Psychologe und Hirnforscher. K I oder Smartphone haben Grenzen die ein Lehrer nicht hat. Sie können weder auf die Schüler einreden,sie ermuntern,trösten usw.

Aber solange die Menschen sich nicht benehmen oder reden wie ein Roboter besteht noch Hoffnung. K I ist ein Werkzeug,ein "Tool" wie man heute sagen muss nicht mehr und nicht weniger. Man sollte doch selbst imstande sein zu wissen wann der Eisschrank leer ist.