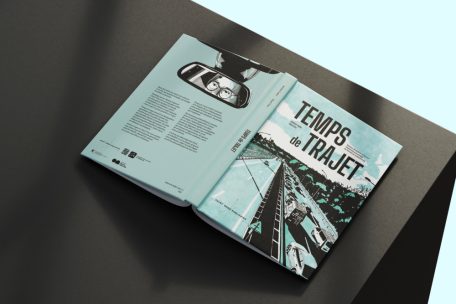

Ein Paar sitzt nach einem langen Arbeitstag auf dem Sofa. Ihr steckt der tägliche Stau in den Knochen. Ihm nicht. Die Wohnung ist zugleich sein Atelier. Die beiden kommen ins Gespräch über das, was Berufstätige miteinander verbindet: der Arbeitsweg. Das Paar auf der Couch ist real. Sie ist Jessica Lopes, Soziologin; er ist Charl Vinz, Illustrator. Gemeinsam veröffentlichten sie im September das Buch „Temps de trajet“ (Point Nemo Publishing). Lopes schrieb, Vinz zeichnete.

Zum Konzept

„Pendant un an, nous avons marché, roulé, attendu, somnolé debout. Nous avons rencontré des personnes devant leur porte, à toute heure de la journée ou de la nuit, et nous les avons accompagnées au travail (…) dans leurs bus bondés et leurs voitures surchauffées“, steht im Vorwort. Kein akademisches, sondern ein künstlerisches Projekt, so das Duo. Der Ausgangspunkt: die Beobachtung.

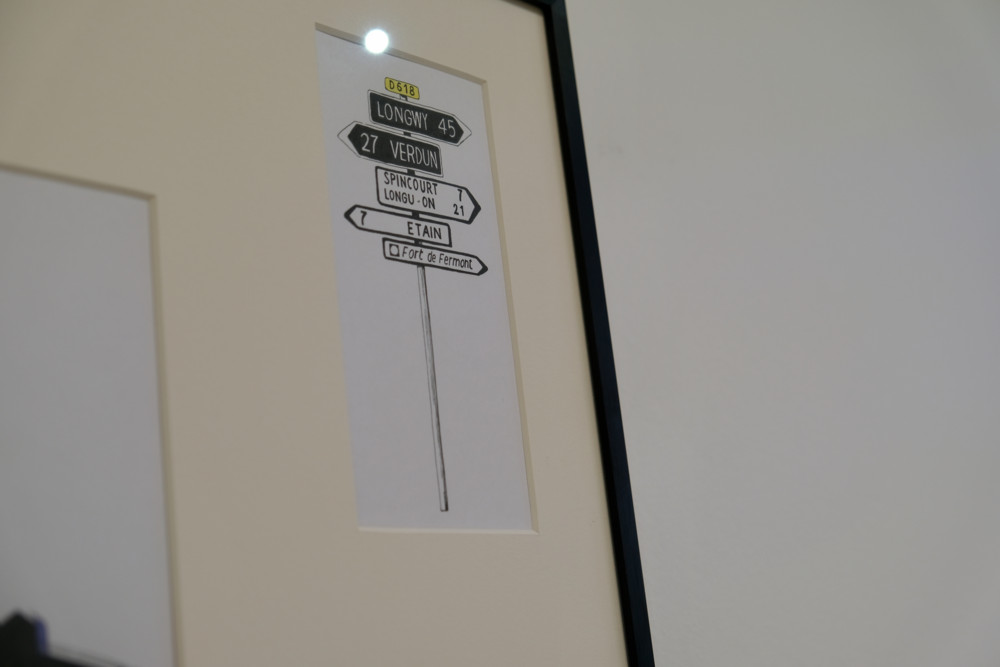

Daraus ergaben sich 13 spannende, intime Porträts. Eine Karte auf den ersten Buchseiten gibt Anhaltspunkte. Sie besteht nicht aus Orts-, sondern aus Vornamen und Eckdaten. Wie heißen die Menschen, auf die Lopes und Vinz trafen? Wann brechen sie zur Arbeit auf? Wo müssen sie hin? Und wie? „Vélo – train – marche“, „marche-bus-trains-bus“, lauten zwei der Transportmöglichkeiten.

Wer verdient einen Platz in diesem Zug?

Morgens früh fahren tausende Menschen im Zug nach Luxemburg. Mit ihnen an Bord reisen Müdigkeit, Angst, aber auch Hoffnungen. Wer gehört zum uns? Wen schließen wir aus? Und gibt es eine Endstation, an der niemand sich für seinen Platz rechtfertigen muss? Einen Essay der Autorin Jessica Lopes gibt es auch am Donnerstag im Tageblatt-Futur(s)-Newsletter: Newsletter abonnieren

Die Menschen

Nur Marco geht ausschließlich zu Fuß. Sein Arbeitsweg beträgt 800 Meter – die kürzeste Strecke in dem Buch. Am weitesten hat es Nicolas: Er legt täglich insgesamt 180 Kilometer zurück. Marco genießt den Spaziergang ins Büro, während Nicolas’ Arbeitsweg seinen Alltag bestimmt.

Lopes arbeitet in ihren Texten heraus, was für einen Einfluss der Gang zur Arbeit auf das Leben hat – und wie belastend er sein kann. Besonders für Frauen. Die Reinigungskraft Anabela fährt in einem überfüllten Bus zur Arbeit, oft umgeben von Männern, die sie mit Kommentaren über ihren Körper und ihr Aussehen belästigen. Sie reagiert nicht, starrt durch die Scheibe ins Dunkel, flüchtet in Gedanken in eine andere Welt.

Kurz erklärt

Lopes und Vinz erzählen Geschichten, gleichzeitig ordnen sie das Alltägliche ein. Sie betrachten es durch eine soziopolitische Linse, ohne abzuheben. Einerseits durch die Porträts und die aussagekräftigen Illustrationen, andererseits durch Infokästen mit Resümees akademischer Theorien und Kurzessays zum Sujet.

Lopes fasst komplexe Thesen zusammen, unter anderem von Henri Lefebvre (Soziologe) zur Hierarchisierung von Zeit oder von David Harvey (Geograph) zur Auto-zentrierten Stadtgestaltung. Ferner umreißt sie drei Theorien zur Nachhaltigkeit von Alyssa Battistoni (Politikwissenschaftlerin), Naomi Klein (Journalistin) und Vandana Shiva (Sozialaktivistin).

An einer anderen Stelle taucht Marie-Anne Dujarier (Soziologin) auf, die ein Paradox beschreibt: Die Anfahrt gelte nicht als Arbeitszeit, Unfälle auf dem Arbeitsweg würden jedoch von der Berufsversicherung abgedeckt. Lopez äußert dahingehend keine politische Forderung, „mais si on additionne tout ce qui s’envole (…) combien d’heures s’effacent sur un an (…), sur une carrière entière?“

Feministischer Ansatz

Gleichen die Infokästen Wissenshappen, gehen die Essays mehr in die Tiefe. Lopes befasst sich kritisch mit der Telearbeit oder mit den prekären Arbeitsbedingungen im Reinigungssektor. Auch die unbezahlte Care-Arbeit ist Thema. In „Avant le travail, il y a le travail“ skizziert Lopes feministische, intersektionale Schriften. Der Name Arlie Hochschild (Soziologin) fällt. Sie bezeichnet die Haushaltsarbeit und die Pflege von Familienmitgliedern als „second shift“, also als Zusatzschicht, die bis heute vorwiegend Frauen schieben. Lopes merkt zudem an: „Ce n’est pas seulement une affaire de genre. C’est aussi une histoire de classe, de couleur de peau.“ Sie verweist auf die Feministinnen bell hooks oder Angela Davis, die in ihrem Gesamtwerk wiederholt auf die Lebensrealitäten von Migrantinnen – oft als Haushaltshilfe rekrutiert – eingehen.

Keiner dieser Texte ist zu verkopft, keine Zeichnung beliebig. Das Buch regt zum Nach- und zum Weiterdenken an. Es verleiht den Blechbüchsen, die sich täglich über Luxemburgs Straßen jagen, den Mitfahrenden in den Öffentlichen und den Unbekannten auf dem Rad, ein Gesicht. Oder, um es mit Lopes und Vinz zu sagen: „Les trajets ne sont qu’une affaire d’horaires ou de kilomètres.“

Die Ausstellung zum Buch

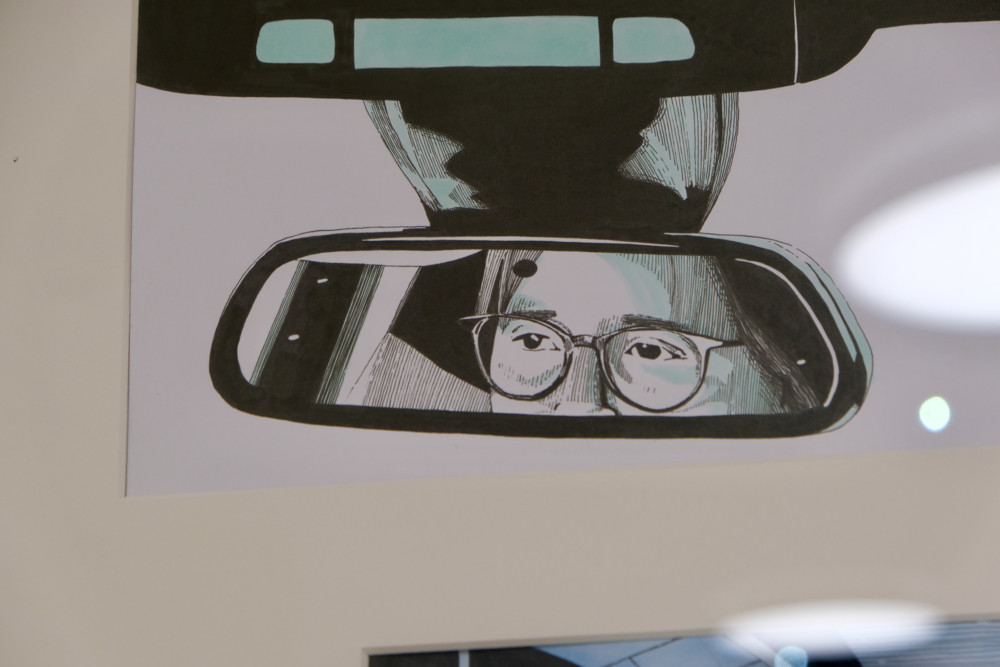

In der Chambre des salariés (CSL) findet noch bis zum 31. Oktober die Begleitausstellung zum Buch statt: „Temps de trajet. Routes, frontières et heures disparues aux marges du travail au Luxembourg“ präsentiert unter anderem die Illustrationen von Charl Vinz. In der Schau sind zudem einschlägige Zitate der Porträtierten nachzulesen. „Manchmal habe ich das seltsame Gefühl, meine Tochter in einem anderen Land zurückzulassen, um arbeiten zu gehen“, sagt beispielsweise Lindita, eine berufstätige Mutter aus Trier.

Zu den Textpassagen kommen die rund 50 schwarzweißen Bilder von Vinz, mit feinen Linien und Farbakzenten. Jede Zeichnung ist das Fragment einer geteilten Erfahrung. Die Devise lautet: kurze Sätze, klare Formen. Das wirkt sachlich und empfindsam zugleich. Und gerade diese Schlichtheit trifft. Zwischen Linien, Gesichtern und Haltestellen entsteht ein Raum, in dem man sich wiedererkennt. Auch ohne Stau, ohne Grenzübertritt.

Eine Zeichnung trägt den Titel „Asymétrie quotidienne“. Zu sehen ist eine Autobahn, in zwei Richtungen: auf der einen Seite Stau, auf der anderen Leere. Daneben ein anderes Werk, auf dem ein Mann im Zug sitzt, den Kopf gesenkt, ein Rubbellos in der Hand. Der begleitende Satz: „In der Bahn rubbelt er ein Los. Nicht, um sich eine Yacht zu kaufen, sondern um am Ende des Monats ein bisschen Geld übrig zu haben. Um ihn herum schließen einige die Augen, andere scrollen mechanisch. Jeder hat seine eigene Strategie, um einen Tag zu verdauen, der ihm alles abverlangt hat.“ Diese beiläufigen Beobachtungen tragen mehr Wahrheit über Arbeit und Ungleichheit in sich als viele Statistiken.

Im ersten Stock der CSL wird es intimer. Hier lernt man die Berufstätigen kennen. So zum Beispiel Adrian, der um 8.30 Uhr in St.Vith losfährt. Oder Dores und ihre müden Augen im Rückspiegel ihres Autos. „Ich verliere schon genug Zeit im Auto. Mit dem Bus würde ich noch mehr verlieren“, sagt sie. Das ist kein Zynismus, sondern eine zentrale Erkenntnis: Zeit ist ungleich verteilt, das Transportmittel steht selten zur Wahl.

Auch in der Passerelle, die von der CSL zum Bahnhof führt, hängen rund 28 großformatige Reproduktionen der Illustrationen – vor der passenden Kulisse ankommender und abfahrender Züge. Mitten im Strom der Pendler*innen steht der bedeutungsvolle Satz: „In einer Welt, in der Rennen zur Norm geworden ist, bleibt zu Fuß zur Arbeit zu gehen eine seltene, aber mächtige Freiheit.“

Am 23. Oktober um 18 Uhr lädt die CSL außerdem zur themenbezogenen Podiumsdiskussion „Le temps du trajet – un angle mort politique?“ ein. Fachleute aus Forschung, Gewerkschaften und Mobilitätspolitik diskutieren, was dieses Projekt spürbar macht – nämlich, dass Pendeln kein individuelles Phänomen ist, sondern Ausdruck einer gesellschaftlichen Ordnung.

Die Schau in der CSL ist von montags bis freitags (8-12 Uhr/13-17 Uhr) geöffnet.

(Carole Theisen)

De Maart

De Maart

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können