Mit dem Ziel, den deutschen „Volkskörper“ vor „rassisch Minderwertigen“ zu „säubern“, gerieten Sinti, Roma und Jenische nach der Machtübernahme Adolf Hitlers in Deutschland zunehmend ins Visier der (sozial)rassistischen Politik der Nationalsozialisten. Dabei wurde zwischen „Zigeunern“ und „nach Zigeunerart lebenden“ Menschen unterschieden. Zu dieser Haltung hatte vor allem die anthropologische und ethnologische Erforschung beigetragen. 1936 wurde unter der Leitung des Rassentheoretikers Robert Ritter die Rassenhygienische Forschungsstelle des Reichsgesundheitsamtes aufgebaut. Über 23.000 Sinti und Roma wurden erfasst. Auch Jenische wurden von Rassentheoretikern wie Friedrich Stumpfl und seinem Luxemburger Assistenten Armand Mergen untersucht und als „asozial“ und „kriminell“ klassifiziert. Betroffene wurden aus ihren Berufen gedrängt und verloren ihre Lebensgrundlage. Sinti und Roma durften die Städte nicht mehr verlassen und wurden in „Zwangslagern“ festgesetzt. Ab 1940 wurden Sinti und Roma in Deutschland und den besetzten Gebieten in sogenannte „Zigeunerlager“, in Ghettos und Konzentrationslager, deportiert und ermordet. Schätzungen gehen davon aus, dass ca. 250.000 bis 500.000 Sinti und Roma ermordet wurden. Jenische wurden vertrieben, zwangssterilisiert oder in KZ verschleppt. Hunderte überlebten die NS-Diktatur nicht.

Opfer einer konsequenten Ausweisungspolitik

Die Serie

In der Rubrik „E Bléck duerch d’Lëns“ liefern die Historiker*innen André Marques, Julie Depotter und Jérôme Courtoy einen facettenreichen Blick auf verschiedene zeitgeschichtliche Themen.

In Luxemburg herrschte seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts eine konsequente Aus- und Abweisungspolitik gegenüber den Sinti und Roma. Die Grenzpolizei wurde von der Regierung angewiesen, sogenannte „Zigeunerbanden“ über die Grenzen nach Frankreich oder Belgien zu bringen und ihre Zurückweisung nach Luxemburg durch die dortigen Behörden zu verhindern. Diese rigide Haltung sorgte dafür, dass sich Sinti und Roma im Land nicht dauerhaft ansiedeln konnten. Nur diejenigen, die ihre Zugehörigkeit zu der Minderheit vor Außenstehenden verbergen konnten, schafften es, sich dauerhaft in Luxemburg niederzulassen. Dies traf vor allem auf jenische Familien zu, die seit dem 19. Jahrhundert in den Vororten der Hauptstadt lebten.

Ein Netzwerk aus Hilfe und Verfolgung

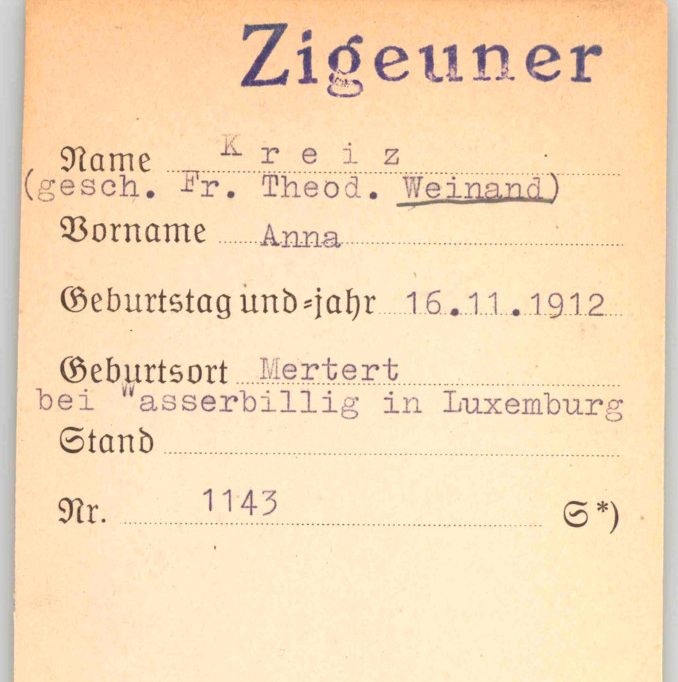

Mit der Besetzung des Landes durch die Nationalsozialisten wurden 1940 auch in Luxemburg die Nürnberger Gesetze eingeführt. Diese scheinen jedoch nicht auf die Sinti und jenischen Einwohner – Roma konnten bislang in Luxemburg für die NS-Besatzungszeit noch nicht nachgewiesen werden – angewandt worden zu sein. Nichtsdestotrotz suchte vor allem die Kriminalpolizei, aber auch andere NS-Behörden wie die Steuer- und Zollbehörde die im Land lebenden Sinti und Jenischen zu identifizieren. So veranlasste Letztere im Oktober 1943 die landesweite Erfassung der Personenstandsdaten von „Zigeunern“. Um der Verfolgung zu entgehen, vernetzten sich in Luxemburg einige Sinti und Jenische, dies teilweise auch mit Erfolg. Obwohl im März 1943 ein Deportationsbefehl für Luxemburg erfolgte, sind bislang keine koordinierten Deportationstransporte für Luxemburg nachweisbar. Möglicherweise sollte die landesweite Personenstandsaufnahme der „Zigeuner“ als Vorbereitung dienen. Insgesamt konnten bislang ca. 25 Sinti mit einer Verbindung zu Luxemburg als Opfer der NS-Verfolgung nachgewiesen werden. Die meisten Jenischen konnten aufgrund ihrer Sesshaftigkeit der Verfolgung im Land besser entgehen. Einige wurden aufgrund von „Vergehen“ wie Widerstand oder Wehrdienstverweigerung verfolgt, andere jedoch wegen ihrer Zugehörigkeit zu den „Fahrenden“, wie das Beispiel von Jules Clément zeigt.

Das Schicksal von Jules Clément

Der aus Pfaffenthal stammende jenische Hilfsarbeiter Jules Clément kam bereits mit 17 Jahren mit dem Gesetz in Konflikt. Im Oktober 1942 wurde er wahrscheinlich wegen seiner Homosexualität verhaftet und zu einer Jugendarreststrafe von zehn Tagen im Gefängnis in Luxemburg-Grund verurteilt. Einige Monate später, im Juni 1943, wurde Jules von der Polizei nochmals in Trier festgenommen und in Luxemburg wegen Diebstahl zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten verurteilt. Im Januar 1944 sollte er wieder entlassen werden, was jedoch nicht geschah. Stattdessen wurde er ins Konzentrationslager Natzweiler deportiert, dort als „asozialer Luxemburger“ registriert und mit dem „Schwarzen Winkel“ markiert. Im September 1944 wurde Jules ins KZ Dachau weitertransportiert, um in einem Außenlager des KZ Natzweiler bei Haslach im Schwarzwald zu Schwerstarbeit gezwungen zu werden. Durch die harte Arbeit, die schlechte Ernährung und die miserablen hygienischen Zustände war die Sterblichkeitsrate im Lager besonders hoch. Mitte Februar wurde er mit anderen todkranken oder stark abgemagerten Häftlingen ins KZ Vaihingen/Enz gebracht, wo er 1945 starb. Nach dem Krieg suchte seine Familie nach dem verschleppten Jugendlichen. Sie wusste nicht, dass er im Lager gestorben war. Eine Ehrung wurde ihm erst in den 1970er-Jahren zuteil, als er, wie zahlreiche Vermisste, posthum den Ehrentitel „Mort pour la patrie“ von der Stadt Luxemburg erhielt.

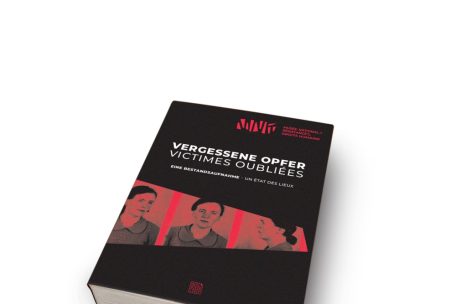

Ausstellungen und Begleitmaterial

Die Ausstellung „Vergessene Opfer des NS-Regimes in Luxemburg“ ist noch bis zum 22. Dezember 2024 im „Musée national de la Résistance et des Droits humains“ in Esch zu sehen. Die Ausstellung wird von einem pädagogischen Ausstellungskatalog und einem wissenschaftlichen Sammelband begleitet. Am 13. November findet um 19.30 Uhr im Museum die Veranstaltung „Zigeuner“ mit den Historiker*innen Karola Fings und Daniel Thilman in deutscher Sprache statt. Die Veranstaltung wird simultan auf Französisch übersetzt.

De Maart

De Maart

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können