Das Bild des „unverbesserlichen“ Straftäters

Bereits im 19. Jahrhundert begannen Kriminologen und Juristen damit, kriminelles Verhalten vor allem den ärmeren Gesellschaftsschichten zuzuschreiben und sie als Gefahr für die Allgemeinheit anzusehen. Zu den „Gefährdern“ wurden hauptsächlich Wiederholungstäter gezählt, die man für nicht resozialisierbar hielt und auf Dauer wegsperrte.

Aus diesem Ansatz entstand u.a. die Idee eines „Berufsverbrechers“, eines „unverbesserlichen“ Mehrfachtäters, der das Verbrechen zu seinem Beruf gemacht habe und aus reiner „Gewinnsucht“ Verbrechen begehe.

Unter dem Vorwand, die Bevölkerung schützen zu wollen, verschärften die Nationalsozialisten die existierenden Gesetze, um mehrfach Vorbestrafte dauerhaft aus der deutschen „Volksgemeinschaft“ zu entfernen. So konnten Gerichte, indem sie sich auf die Vorstrafen der Kriminellen beriefen, eine endgültige „Sicherungsverwahrung“, Zwangssterilisierung oder die Todesstrafe anordnen. Zudem konnte die Kriminalpolizei über die Vorbeugungshaft an den Gerichten vorbei vorbestrafte Menschen „präventiv“ in Konzentrationslager einsperren. Dort wurden sie als „Berufsverbrecher“ klassifiziert und mit einem „Grünen Winkel“ markiert.

Ungefähr 70.000 bis 80.000 Personen wurden als „Berufsverbrecher“ oder als „asozial“ in verschiedenen Konzentrationslagern registriert. Tausende verloren ihr Leben.

Die Serie

In der Rubrik „E Bléck duerch d’Lëns“ liefern die Historiker*innen André Marques, Julie Depotter und Jérôme Courtoy einen facettenreichen Blick auf verschiedene zeitgeschichtliche Themen.

Mehrfachvorbestrafte im besetzten Luxemburg

Mit der Besetzung Luxemburgs wurde auch das Justizsystem dem deutschen Modell angepasst. Die eingeführten Gesetze und Erlasse traten in der Regel über Verordnungen der Zivilverwaltung in Kraft. So wurde am 2. April 1942 beispielsweise die „vorbeugende Verbrechensbekämpfung durch die Polizei“ (Vorbeugungshaft) im Land offiziell eingeführt.

Jedoch auch ohne vorherige Verordnungen konnten Gesetze eingeführt werden, so etwa das Gesetz gegen gefährliche Gewohnheitsverbrecher und die Maßregeln der Sicherung und Besserung sowie dessen spätere Erweiterung um die Todesstrafe.

Der Umgang mit Mehrfachkriminellen lässt sich v.a. über die gleichgeschaltete luxemburgische Presse verfolgen. Die meisten der nachgewiesenen Fälle wurden vor dem Sondergericht geführt, insbesondere in Verbindung mit anderen Vergehen. Das Strafmaß wurde u.a. dadurch bestimmt, ob der vorgeführte Mehrfachstraftäter als für die Gesellschaft „gefährlich“ eingestuft wurde oder nicht.

Der Prozess gegen die Brüder Josef und Heinrich d’Incau aus Düdelingen zeigt, dass die Gerichte äußerst hart gegen mehrfach vorbestrafte Menschen vorgingen. Die Brüder hatten die „kriegsbedingte Verdunkelung“ ausgenutzt, um Diebstähle zu begehen. Im April 1943 wurden sie zu mehrjährigen Zuchthausstrafen verurteilt.

Insgesamt drei Personen wurden aufgrund ihres Vorstrafenregisters vom Sondergericht zum Tode verurteilt.

Luxemburger „Berufsverbrecher“ im KZ-System

Nach bisherigem Kenntnisstand wurden ca. 20 Luxemburger in Konzentrationslagern als sogenannte „Berufsverbrecher“ inhaftiert. Die meisten von ihnen waren nach ihrer Haft in ein Konzentrationslager deportiert worden. Sie gehörten eher bildungsfernen Schichten an und galten als Wiederholungstäter. Ihre Vorstrafenregister enthielten die Tatbestände Einbruchdiebstahl, Hehlerei, Bettelei oder Betrug, aber auch Körperverletzung, Vergewaltigung oder Totschlag. Allerdings fanden sich auch politisch motivierte Straftaten unter den Haftgründen.

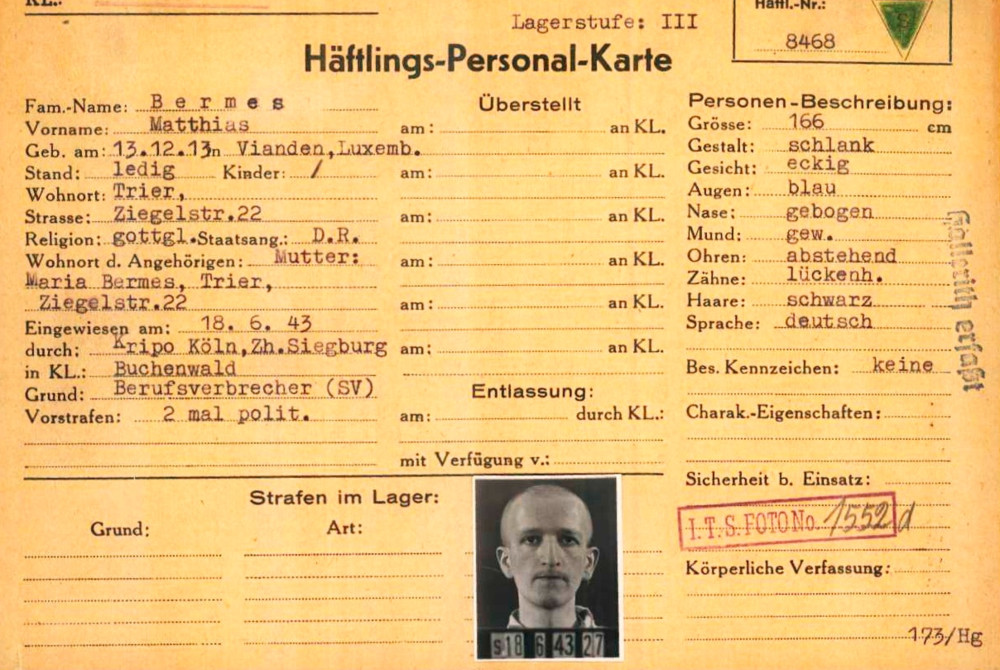

Einer davon war der in Trier lebende Luxemburger Matthias Bermes. Dieser war 1936 wegen des Verdachts auf Hochverrat festgenommen und zu einer 15-jährigen Zuchthausstrafe verurteilt worden. Als der Tat überführter „Verräter“ wurde er in Haft besonders schlecht behandelt. 1943 wurde er ins KZ Buchenwald deportiert und als „Berufsverbrecher – Sicherungsverwahrter“ registriert. Trotz seiner politisch motivierten Straftat wurde er nicht mit dem „Roten Winkel“, sondern mit dem „Grünen“ für „Berufsverbrecher“ markiert. Bermes überlebte die Lagerhaft und wurde am 11. April 1945 befreit.

Die Hälfte der bis heute nachgewiesenen als „Berufsverbrecher“ registrierten Luxemburger sollte die Haft jedoch nicht überleben.

„Berufsverbrecher“ in der Erinnerungskultur

Heute verbindet man mit dem Begriff „Berufsverbrecher“ v.a. das negative Bild des blutrünstigen Kapos, der in den Lagern seine Mithäftlinge drangsalierte.

Nur ein kleiner Prozentsatz der Häftlinge wurde in den Konzentrationslagern als „Funktionshäftlinge“ eingesetzt. Einige neigten dabei zu Sadismus, andere hingegen halfen ihren Mithäftlingen. Entsprechende Verhaltensmuster lassen sich für sämtliche als „Funktionshäftlinge“ missbrauchte Häftlingsgruppen nachweisen, nicht nur für die als „Berufsverbrecher“ klassifizierten Personen. Die überwiegende Mehrheit litt wie die restlichen im KZ befindlichen Häftlingsgruppen unter den katastrophalen Hygiene- und Lebensbedingungen.

Nach dem Krieg prägten v.a. die ehemaligen politischen Häftlinge das negative Image des sadistischen „Berufsverbrechers“, das neben anderen Faktoren, wie z.B. deren Wahrnehmung als gesellschaftliches Problem, dazu beitrug, dass jahrzehntelang eine Aufarbeitung verpasst wurde.

Die Anerkennung ihres Opferstatus ist bis heute in vielen europäischen Ländern kaum gesellschaftlich akzeptiert. Dies liegt mitunter daran, dass es sich bei den hier aufgeführten Personen keinesfalls um Identifikationsfiguren handelt, die dem klassischen Bild verfolgter Heroen oder Märtyrer entspricht. Vielmehr handelt es sich um mehrfach oder mitunter schwer vorbestrafte Personen, denen nach heutigem Rechtsverständnis durch ihre Einweisung in ein Konzentrationslager Unrecht widerfahren ist. Aus Tätern wurden somit Opfer.

2020 wurde in Deutschland, mit der Begründung, dass „niemand zu Recht im Konzentrationslager gequält oder ermordet“ wurde, die als „Berufsverbrecher“ oder als „asozial“ verfolgten Menschen offiziell als NS-Opfer anerkannt. In Luxemburg finden diese Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung bislang keine Anerkennung.

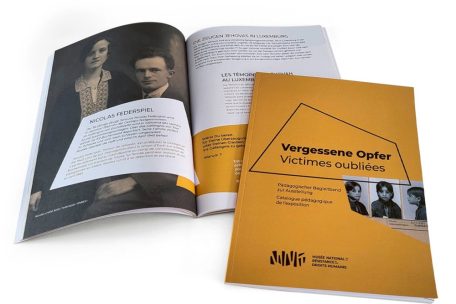

Ausstellungen und Begleitmaterial

Die Ausstellung „Vergessene Opfer des NS-Regimes in Luxemburg“ ist noch bis zum 22. Dezember 2024 im „Musée national de la Résistance et des Droits humains“ in Esch zu sehen. Die Ausstellung wird von einem pädagogischen Ausstellungskatalog begleitet. Am 8. Oktober findet um 19.30 Uhr im Museum das Rundtischgespräch „Unbequeme Opfer“ mit den Historiker*innen Dagmar Lieske, Kathrin Meß und Jérôme Courtoy in deutscher Sprache statt. Die Veranstaltung wird simultan auf Französisch übersetzt.

De Maart

De Maart

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können