Jahrelang wurde über Telerbeit debattiert, doch bis 2020 blieb sie für die Mehrheit der europäischen Arbeitnehmer nur eine theoretische Möglichkeit. In Luxemburg arbeiteten 2018 weniger als 20 Prozent der Erwerbstätigen „manchmal“ von zu Hause aus, während der EU-Durchschnitt mit 8,4 Prozent noch niedriger lag. Das zeigen Zahlen des europäischen Statistikinstituts Eurostat.

Die Pandemie änderte alles: Von einem Tag auf den anderen mussten aus gesundheitlichen Gründen plötzlich große Teile der Belegschaften ins Homeoffice wechseln. Die Quote der Erwerbstätigen, die „manchmal“ oder „für gewöhnlich“ von zu Hause arbeiteten, schnellte in Luxemburg von 33 Prozent im Jahr 2019 auf beeindruckende 47,6 Prozent im Jahr 2020 hoch – der höchste Wert in der EU zu diesem Zeitpunkt. Auch europaweit ging die Rate deutlich von 14 Prozent 2019 auf 24 Prozent 2021 nach oben.

Besonders bemerkenswert: Es funktionierte. Die Betriebe liefen weiter, während sich die Verkehrssituation deutlich entspannte. Laut Navi-Hersteller TomTom verbrachten Autofahrer rund um Luxemburg-Stadt 2020 sogar insgesamt zwei Tage und neun Stunden weniger im Stau als im Vorjahr.

Nach dem anfänglichen Boom folgten Jahre der Normalisierung. In Luxemburg sank der Anteil der Beschäftigten, die „manchmal“ oder „für gewöhnlich“ von zu Hause arbeiten, zurück auf 40 Prozent im Jahr 2023 – ein spürbarer Rückgang, aber immer noch deutlich über dem Vor-Corona-Niveau. Europaweit wurde der gleiche Trend verzeichnet: Nach einem Höhepunkt 2021 fiel die Quote 2023 auf 23,4 Prozent zurück – auch hier: ein spürbarer Rückgang, aber immer noch deutlich über dem Vor-Corona-Niveau.

Immer mehr arbeiten „manchmal“ im Homeoffice

Interessanterweise entwickelten sich die verschiedenen Homeoffice-Kategorien sehr unterschiedlich: So ist der Anteil der Menschen, die „für gewöhnlich“ von zu Hause aus arbeiten, in Luxemburg zunächst von 11,6 Prozent (2019) auf pandemiebedingt über 28 Prozent (2021) in die Höhe geschnellt. Mit dem Ende der Pandemie fiel sie dann aber wieder fast genauso schnell auf aktuell rund 13 Prozent – leicht mehr als das Vor-Krisen-Niveau.

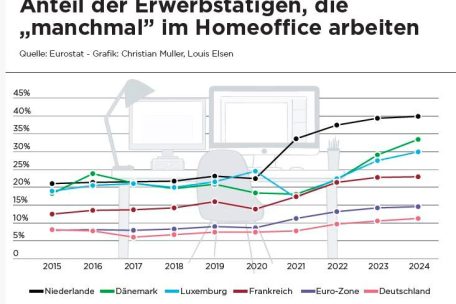

Bei Beschäftigten, die „manchmal“ von zu Hause aus arbeiten, wurden derweil andere, viel spannendere Zahlen gemessen: Erst sprang die Quote in Luxemburg auf 24 Prozent in 2020, ging dann 2021 spürbar zurück und erreichte in den Folgejahren 2023 und 2024 jeweils wieder neue historische Höchststände. Letztes Jahr arbeiteten hierzulande laut Eurostat 29,8 Prozent der Beschäftigten manchmal im Homeoffice. So viele wie nie zuvor.

Die Zahlen zeigen, dass sich nach Corona ein hybrides Arbeitsmodell etabliert hat: Während die vollständige pandemiebedingte Telearbeit wieder seltener wurde, gewinnt das flexible Modell mit teilweiser Heimarbeit zunehmend an Bedeutung. Sowohl hierzulande als auch in ganz Europa arbeiten heute mehr Menschen „manchmal“ im „Télétravail“ als vor oder während Covid19.

Unterschiede zwischen den EU-Ländern

Erwähnt werden muss, dass die Homeoffice-Quote innerhalb Europas erheblich variiert. Während die Niederlande, Schweden, Luxemburg und Finnland konstant an der Spitze stehen, bilden die Balkanländer Bulgarien, Griechenland und Rumänien stetig das Schlusslicht.

Ein Blick auf die „Nie-Statistiken“ – den Anteil der Erwerbstätigen, die nie von zu Hause aus arbeiten – zeigt, wie unterschiedlich die Arbeitskultur und die Struktur der Wirtschaft in Europa ist: In Bulgarien arbeiteten 2024 satte 97 Prozent der Beschäftigten nie im Homeoffice, während es in den Niederlanden nur 48 Prozent waren.

Luxemburg liegt, mit 57,2 Prozent der Beschäftigten, die „nie“ im Homeoffice sind, auf Platz drei der EU-Länder, die das flexible Arbeitsmodell am liebsten nutzen. Dies spiegelt die Wirtschaftsstruktur des Großherzogtums wider, die mit ihrem starken Dienstleistungs- und Finanzsektor besonders geeignet für flexible Arbeitsmodelle ist. Europaweit liegt der Anteil der Beschäftigten, die nie im Homeoffice sind, bei 75,7 Prozent.

Die hybride Zukunft

Die neuen Daten zeigen damit deutlich, dass das Homeoffice keine vorübergehende Pandemie-Erscheinung war, sondern ein nachhaltiger Trend ist, der die Arbeitswelt dauerhaft verändert hat. Besonders das hybride Modell mit einer Mischung aus Büro- und Heimarbeit setzt sich durch. Die vollständige Rückkehr zur Vor-Corona-Situation ist ausgeblieben.

Unternehmen und Beschäftigte haben erkannt, dass weder das ausschließliche Arbeiten von zu Hause noch die permanente Präsenz im Büro optimal ist. Stattdessen etabliert sich ein flexibles Modell, das die Vorteile beider Welten kombiniert – persönlichen Austausch im Büro und konzentriertes Arbeiten im Homeoffice.

Die nachhaltige Veränderung der Arbeitswelt bleibt nicht ohne Folgen für den Immobilienmarkt. Wie das Münchner Ifo-Institut in einer aktuellen Umfrage vom Mai 2025 feststellte, verkleinern immer mehr Unternehmen in Deutschland ihre Büroflächen, hatte die Nachrichtenagentur AFP vor kurzem berichtet. Laut der Erhebung gaben 26,3 Prozent der befragten Firmen an, dass ihre Büroflächen nicht ausreichend ausgelastet seien. Ein wesentlicher Grund hierfür ist die fortgesetzte Nutzung von Homeoffice. Besonders große Dienstleistungsunternehmen seien von dem Trend betroffen.

De Maart

De Maart

Klar aber das geht nicht für alle Arbeitnehmer, falls ich eine Strompanne habe brauche ich den Elektriker im Hause nicht vor dem PC...

Die Möglichkeit im "home office" zu arbeiten, hat die Unterschiede zwischen Menschen, die im tertirären Sektor arbeiten, und jenen in der Produktion drastisch verschärft. Nur darüber spricht niemand.

@ Smilla / Sehr schön und richtig aber, "du sollst nicht lügen". Das 8. Gebot Gottes. Sagt man jedenfalls!

Leider kann man beim Arbeiten in Homeoffice nicht mehr zu Hause anrufen um zu sagen ,dass man wegen einer Informatikpanne ziemlich spaet nach Hause kommt .