Der technologische Rückstand wurde durch den Einbruch der Verkaufspreise von Roheisen zu Beginn des 20. Jahrhunderts noch verstärkt. Bis 1910 war die Modernisierung von Esch-Schifflingen zu einer absoluten Dringlichkeit geworden, und es wurden verschiedene Projekte in Erwägung gezogen. Als die Burbacher Leitung einen ersten Modernisierungsplan mit bescheidenen Ambitionen erstellte, nutzte Emile Mayrisch (1862-1928), Direktor der Düdelinger Hütte, die Gelegenheit, einen Modernisierungsplan von ganz anderem Ausmaß vorzulegen. Das Projekt von Mayrisch konzentrierte sich auf die Energiefrage, d.h. auf die optimale Nutzung von Hochofengasen als Quelle der Antriebskraft, die praktisch alle Maschinen und Produktionsanlagen antreiben sollte. Es sah die Umwandlung des Eisenwerks in ein integriertes Stahlwerk mit Stahl- und Walzwerken vor, ein Projekt, das gleichzeitig auf der anderen Seite der Stadt Esch, in Belval, von der Gelsenkirchener Bergwerks-AG durchgeführt wurde.

Ein Modernisierungsplan dieser Größenordnung war jedoch nur um den Preis erheblicher Investitionen möglich, die die Eigentümer der Anlage nicht mehr selbst finanzieren konnten. Der Rückgriff auf Anleihen wurde unabdingbar. Mayrisch, der erklärte Befürworter der geplanten Fusion der drei Unternehmen aus Burbach, Eich und Düdelingen, machte keinen Hehl aus seiner Absicht, die Fusion durch die Aufnahme einer Anleihe voranzutreiben.

Da das Werk Esch-Schifflingen kein eigenständiges Unternehmen war, war es nicht möglich, in dieser Form einen Kredit aufzunehmen. Es bestand daher nur die Wahl zwischen der Gründung eines neuen Unternehmens mit einem Firmennamen für Esch-Schifflingen oder der Fusion der Muttergesellschaften von Burbach, Eich und Düdelingen. Letztere Option setzte sich schließlich durch und führte Ende Oktober 1911 zur Gründung der Arbed. Die Modernisierung des Werkes Esch-Schifflingen war somit ein starkes Motiv, die Fusion von Burbach-Eich-Düdelingen zu beschleunigen. Die Arbed nahm 1912 eine vierprozentige Anleihe von 20.000.000 auf, um u.a. die Kosten für die Modernisierung des Werks in Esch-Schifflingen zu decken.

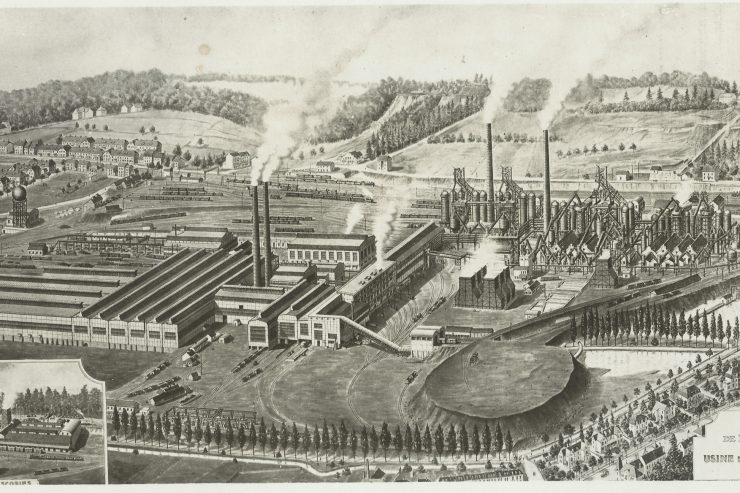

Die Modernisierungsarbeiten begannen mit der Erweiterung des Werks unterhalb des Werkplateaus von 1871 unter der Leitung des deutschen Ingenieurs Hubert Hoff, der zuvor die elektromechanische Abteilung des Werks Düdelingen geleitet hatte. Es war geplant, ein integriertes Werk zu bauen, als dessen Energiequelle die Verwendung von Hochofengasen dienen sollte. Die Bauarbeiten wurden von dem Unternehmer Alfred Lefèvre durchgeführt.

Der Hochofen Nr. II wurde umgebaut und seine Produktionskapazität auf 250 t/24 h erhöht. Zwei neue Hochöfen mit derselben Kapazität (HO Nr. V und VI) wurden dem Hochofen Nr. II hinzugefügt, und die drei neuen Hochöfen zwischen März und Juli 1913 nacheinander gezündet. Das Stahlwerk, bestehend aus zwei Mischern mit einer Einheitskapazität von 800 Tonnen und vier Thomaskonvertern mit einer Beschickungskapazität von 20 Tonnen, wurde am 2. Juli 1913 in Betrieb genommen.

Die Anordnung der Walzwerke wurde so konzipiert, dass sie sowohl in Längs- als auch in Querrichtung leicht erweiterbar waren. In der zweiten Hälfte des Jahres 1913 gingen die verschiedenen Walzstraßen (Blooming, Trio, Handelseisen, Draht) nacheinander in Betrieb. Die Endbearbeitungs- und Verladehallen verlängerten die Hallen der Walzstraßen.

Das von der Geschäftsführung der Arbed für Esch-Schifflingen beschlossene Produktionsprogramm umfasste die Herstellung von Handelsstäben, standardisierten Profilen und Walzdraht, der späteren Spezialität des Werks. Die Umsetzung des Modernisierungsplans für das Werk von 1911-1913 und seine großen Walzwerke bedeutete für die Arbed-Hütte Esch-Schifflingen schließlich die Errichtung eines völlig neuen Werkes und damit den Beginn einer zweiten Phase der Entwicklung des Industriestandortes.

De Maart

De Maart

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können