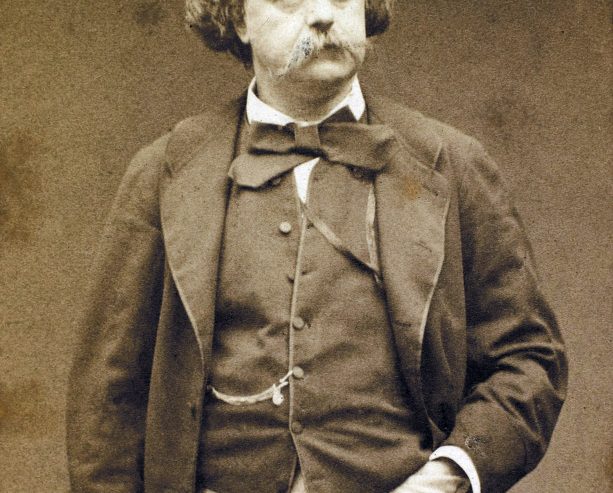

De tous les éloges qui furent rendus à cet incomparable styliste de la langue française que fut Gustave Flaubert, né le 12 décembre 1821 et mort le 8 mai 1880, à l’âge encore relativement jeune de 58 ans, c’est sans nul doute celui de Guy de Maupassant, auquel il transmit l’exigeante mais généreuse passion de la belle écriture, qui, bien qu’il soit posthume, s’avère le plus juste et émouvant à la fois. Il écrit, dans L’Echo de Paris, le 24 novembre 1890, dix ans et demi, donc, après la disparition de celui qu’il considérait comme son père spirituel: „Ce fut parmi les êtres rencontrés un peu tard dans l’existence le seul dont je sentis l’affection profonde, dont l’attachement devint pour moi une sorte de tutelle intellectuelle, et qui eut sans cesse le souci de m’être bon, utile, de me donner tout ce qu’il pouvait me donner de son expérience, de son savoir, de ses trente-cinq ans de labeur, d’études, et d’ivresse artiste.“

L’„ivresse artiste“, selon le mot de Maupassant: la formule, pour qualifier le génie littéraire de l’auteur de quelques-uns des chefs-d’œuvre, dont l’immortelle „Madame Bovary“, de la littérature française, sinon universelle, est aussi percutante que fondée.

Flaubert lui-même, dans une lettre rédigée à la fin du mois de décembre 1875, dit de lui, tout en égratignant au passage ces trop nombreux contemporains qu’il exécrait, à son amie George Sand, qu’il nomme là – signe d’extrême révérence et estime intellectuelle – „Chère Maître“: „Je recherche, par-dessus tout, la Beauté, dont mes compagnons sont médiocrement en quête. Je les vois insensibles, quand je suis ravagé d’admiration ou d’horreur. Des phrases me font pâmer qui leur paraissent fort ordinaires. Goncourt, par exemple, est très heureux quand il a saisi dans la rue un mot qu’il peut coller dans un livre. – Et moi très satisfait quand j’ai écrit une page sans assonances ni répétitions. (…) Enfin, je tâche de bien penser pour bien écrire. Mais c’est bien écrire qui est mon but, je ne le cache pas.“

A ce propos, Bernard Fauconnier, l’un de ses récents et meilleurs biographes, renchérit dans son propre Flaubert, où il observe: „Jouissance de Flaubert … Elle n’est pas dans le commerce des femmes, dont il se lassera vite; ni dans la poursuite des gloires d’établissement, encore moins dans l’exercice d’un quelconque pouvoir, qui n’est qu’illusion et grimace: sa jouissance, il le sait déjà, est dans la quête du Beau, du style, de l’œuvre à accomplir, la seule chose qui permette vraiment de rivaliser avec un Dieu absent.“

Fauconnier, quelques lignes plus loin, insiste, tout en y précisant, moyennant un commentaire non moins judicieux concernant cet autre grand roman qu’est „L’Education sentimentale“, la conception flaubertienne de l’art: „Il devient, pour Flaubert, l’occasion d’asseoir sa propre théorie de l’art: la beauté se conquiert par la forme, loin de la subjectivité de l’auteur, par le choix de l’impersonnalité. Pour l’artiste, la seule terre promise est la conquête du beau: on n’y parvient qu’en renonçant aux épanchements du moi, aux illusions mortifères du romantisme. A ce titre, la première ‚Education sentimentale’ est bien une manière de manifeste dans lequel Flaubert, très tôt, affirme les fondements de son esthétique future.“

Une esthétique de l’écriture

Reste à savoir quels sont, bien sûr, les „fondements“ de semblable „esthétique“. Cette permanente, intransigeante et impérieuse recherche de la perfection dans l’écriture, sorte d’impératif catégorique kantien, appliqué ici à l’activité littéraire plus qu’à la loi morale, sans lequel il n’est point de style qui vaille aux dires de Flaubert, c’est lui-même, du reste, qui la mettra en exergue.

Dans une lettre, écrite lors d’une nuit d’insomnie – à 2 heures, y est-il spécifié – et adressée, en octobre 1847, à son impétueuse maîtresse, Louise Colet, cet immense prosateur, doublé d’un non moins exceptionnel et très prolifique épistolier qu’est Flaubert, confie en effet: „Sache donc que je suis harassé d’écrire. Le style, qui est une chose que je prends à cœur, m’agite les nerfs horriblement, je me dépite, je me ronge. Il y a des jours où j’en suis malade et où la nuit j’en ai la fièvre. Plus je vais et plus je me trouve incapable de rendre l’Idée. – Quelle drôle de manie que celle de passer sa vie à s’user sur des mots, et à suer tout le jour pour arrondir des périodes. – Il y a des fois, il est vrai, où l’on jouit démesurément, mais par combien de découragements et d’amertumes n’achète-t-on pas ce plaisir!“

Sache donc que je suis harassé d’écrire. Le style, qui est une chose que je prends à cœur, m’agite les nerfs horriblement, je me dépite, je me ronge.

Dans une lettre, écrite lors d’une nuit d’insomnie – à 2 heures, y est-il spécifié – et adressée, en octobre 1847, à son impétueuse maîtresse, Louise Colet, cet immense prosateur, doublé d’un non moins exceptionnel et très prolifique épistolier qu’est Flaubert, confie en effet: „Sache donc que je suis harassé d’écrire. Le style, qui est une chose que je prends à cœur, m’agite les nerfs horriblement, je me dépite, je me ronge. Il y a des jours où j’en suis malade et où la nuit j’en ai la fièvre. Plus je vais et plus je me trouve incapable de rendre l’Idée. – Quelle drôle de manie que celle de passer sa vie à s’user sur des mots, et à suer tout le jour pour arrondir des périodes. – Il y a des fois, il est vrai, où l’on jouit démesurément, mais par combien de découragements et d’amertumes n’achète-t-on pas ce plaisir!“

Flaubert, un peu moins de cinq ans après, le 24 avril 1852, alors qu’il est en pleine rédaction de „Madame Bovary“, réaffirme, plus explicite encore à ce sujet, dans une autre lettre adressée à Louise Colet, qui fut aussi une excellente poétesse: „Si je n’ai pas répondu plus tôt à ta lettre dolente et découragée, c’est que j’ai été dans un grand accès de travail. Avant-hier, je me suis couché à 5 heures du matin et hier à 3 heures. Depuis lundi dernier, j’ai laissé de côté toute autre chose, et j’ai exclusivement toute la semaine pioché ma Bovary, ennuyé de ne pas avancer. (…) J’ai fait, depuis que tu m’as vu, 25 pages net en 6 semaines. Elles ont été dures à rouler. (…) je les ai tellement travaillées, recopiées, changées, maniées, que pour le moment je n’y vois que du feu. Je crois pourtant qu’elles se tiennent debout. – Tu me parles de tes découragements! si tu pouvais voir les miens! Je ne sais pas comment quelquefois les bras ne me tombent pas du corps, de fatigue, et comment ma tête ne va pas en bouillie. Je mène une vie âpre, déserte de toute joie extérieure, et où je n’ai rien pour me soutenir qu’une espèce de rage permanente, qui pleure quelquefois d’impuissance, mais qui est continuelle. J’aime mon travail d’un amour frénétique et perverti, comme un ascète le cilice qui lui gratte le ventre.“ Et, dans la même missive, d’ajouter, toujours aussi minutieux quant à cette incessante, épuisante mais implacable quête de perfection formelle: „Quelquefois, quand je me trouve vide, quand l’expression se refuse, quand après avoir griffonné de longues pages, je découvre n’avoir pas fait une phrase, je tombe sur mon divan et j’y reste hébété dans un marais intérieur d’ennui. – Je me hais, et je m’accuse de cette démence d’orgueil qui me fait haleter après la chimère.“

On voit que, par de certains côtés, le dandysme confine au spiritualisme et au stoïcisme. Mais un dandy ne peut jamais être un homme vulgaire. (…) Que le lecteur ne se scandalise pas de cette gravité dans le frivole, et qu’il se souvienne qu’il y a une grandeur dans toutes les folies, une force dans tous les excès.

Flaubert – Baudelaire: le dandysme littéraire

Davantage: cette ascèse quasi stoïcienne que Flaubert s’impose sans relâche dans l’écriture et, avant tout donc, en ses inséparables exercices de style, c’est aussi, appliquée ici à ce l’on pourrait légitimement décrire comme une „mystique de l’art“, l’une des caractéristiques majeures, aux dires de son ami et contemporain Charles Baudelaire – ils subirent tous deux, la même année, en 1857, date de la parution de „Madame Bovary“ et des „Fleurs du mal“, un procès pour „outrage aux mœurs, à la morale publique et religieuse“ – du dandysme en tant que tel! Dans „Le Peintre de la vie moderne“, „critique d’art“ que celui-ci consacra, en 1863, à Constantin Guÿs, peintre romantique (qui n’y est toutefois jamais nommé) injustement tombé aujourd’hui dans un relatif oubli, il déclare dans son célèbre chapitre IX, emblématiquement intitulé „Le Dandy“: „On voit que, par de certains côtés, le dandysme confine au spiritualisme et au stoïcisme. Mais un dandy ne peut jamais être un homme vulgaire. (…) Que le lecteur ne se scandalise pas de cette gravité dans le frivole, et qu’il se souvienne qu’il y a une grandeur dans toutes les folies, une force dans tous les excès. Etrange spiritualisme! Pour ceux qui en sont à la fois les prêtres et les victimes, toutes les conditions matérielles compliquées auxquelles ils se soumettent, depuis la toilette irréprochable à toute heure du jour et de la nuit jusqu’aux tours les plus périlleux du sport, ne sont qu’une gymnastique propre à fortifier la volonté et à discipliner l’âme. En vérité, je n’avais pas tout à fait tort de considérer le dandysme comme une espèce de religion.“ Et, dans la foulée, Baudelaire de préciser qu’il s’agit pratiquement là, en effet, d’une „règle monastique la plus rigoureuse“ qui soit!

Ainsi, face à pareille somme de travail, longue, patiente et minutieuse, est-ce à raison que le lucide Jorge Luis Borges, dans une de ses brillantes et doctes „Discussions“ dont il a le pénétrant secret, peut dire de Flaubert, ce laborieux mais intègre forçat de l’écriture, de la belle langue et du style, qu’il est, en réalité, le „premier Adam d’une espèce nouvelle: celle de l’homme de lettres comme prêtre, comme ascète et comme martyr“.

Une mystique de l’art

C’est ici que cette phrase-clé que Flaubert, dans une lettre datée du 14 août 1853, adresse encore une fois à cette femme de lettres que fut donc aussi Louise Colet, afin de lui faire comprendre les véritables et abyssales profondeurs de son écriture, prend tout son sens, tant sur le plan esthétique que philosophique, sinon métaphysique et même théologique: „L’humanité nous hait, nous ne la servons pas et nous la haïssons, car elle nous blesse. Aimons-nous donc en l’Art, comme les mystiques s’aiment en Dieu, et que tout pâlisse devant cet amour!“

Quand on aura, pendant quelque temps, traité l’âme humaine avec l’impartialité que l’on met dans les sciences physiques à étudier la matière, on aura fait un pas immense. C’est le seul moyen à l’humanité de se mettre au-dessus d’elle-même.

Flaubert, deux mois plus tard, le 12 octobre 1853, déclarera à nouveau à Louise, d’autant plus clair là quant aux liens existant, selon lui, entre l’humanité, qu’il idéalise quelque peu ici, l’art, la beauté, les sciences (physique et mathématique) et la religion, sinon, transcendance suprême, Dieu lui-même: „Quand on aura, pendant quelque temps, traité l’âme humaine avec l’impartialité que l’on met dans les sciences physiques à étudier la matière, on aura fait un pas immense. C’est le seul moyen à l’humanité de se mettre au-dessus d’elle-même. Elle se considérera alors franchement, purement, dans le miroir de ses œuvres. Elle sera comme Dieu, elle se jugera d’en haut. Eh bien, je crois cela faisable. C’est peut-être, comme pour les mathématiques, rien qu’une méthode à trouver. Elle sera applicable avant tout à l’Art et à la Religion, ces deux grandes manifestations de l’idée. (…). Donc, de degré en degré, on peut s’élever ainsi jusqu’à l’Art de l’avenir, et à l’hypothèse du Beau, à la conception claire de sa réalité, à ce type idéal enfin où tout notre effort doit tendre.“ Une véritable, quoique certes laïque et même scientifique, mystique de l’art, en effet!

* Daniel Salvatore Schiffer, philosophe et écrivain, auteur, notamment, de „L’Ivresse artiste – double portrait: Baudelaire-Flaubert“ (Editions Samsa).

De Maart

De Maart

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können