13. November 2025 - 7.59 Uhr

Akt.: 13. November 2025 - 10.37 Uhr

Tageblatt-Journalist in BrasilienGift im Paradies: Wie Existenzängste und Gewalt das Leben der Einheimischen im Amazonas-Gebiet prägen

Der Seegang bei der Überfahrt von Belém nach Marajó ist schwach, die Fahrt verläuft daher ruhig. Als unser Schiff anlegt, dauert es nicht lange, bis die ersten Passagiere an Land können. Wir bleiben an Bord. Der Kapitän und seine Crew bringen uns noch ein Stück flussaufwärts nach Cachoeira do Arari zur Comunidade do Aranaí. Das Ufer ist gesäumt von Mangrovenbäumen, Pfahlbauten und Holzstegen. Die heimischen Vogelscharen scheinen uns ein kakophonisches Ständchen zum Empfang anzustimmen. Kinder springen ins Wasser. Ein Boot mit mehreren Personen überholt uns. Sieht so das Paradies aus?

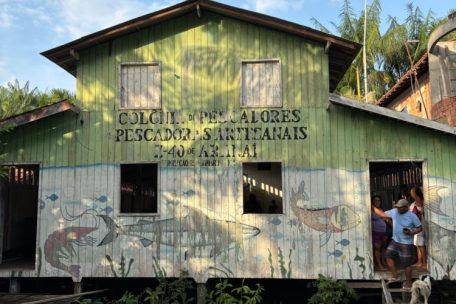

Die Gemeinde Cachoeira do Arari mit ihren rund 25.000 Einwohnern ist für ihre Ruhe bekannt. Sie umfasst neben dem Hauptort weitere Dörfer, die bis zu zwei Autostunden entfernt liegen. Die Einwohner der Comunidade do Aranaí widmen sich hauptsächlich dem Fischfang und der Herstellung von Fangnetzen. Der lokale Alltag der Gemeinschaft passt sich dem Rhythmus des Flusses an. Je nach Tages- und Jahreszeit wählen die Fischer aus, was die Natur anbietet, seien es die verschiedenen Fischsorten, Krabben oder Garnelen. Oder sie ernten Früchte wie Açaí, Bacaba und Bacuri. Die Menschen verbinden mit der Natur ihre soziale und kulturelle Identität.

Als wir anlegen, holt uns Pedro Caroncho ab. Der Fischer und Lokalpolitiker vertritt den Partido Social Democrático (PSD) im Gemeinderat von Cachoeira do Arari. „Der Fischfang ist heute nicht mehr derselbe wie früher“, sagt er. „Die Bedingungen haben sich deutlich verschlechtert.“ Dies sei zum einen der Erdölförderung vor der Küste geschuldet, zum anderen der Verwendung von Pestiziden in der Landwirtschaft, die schließlich in den Flüssen landen. Die Fische würden kontaminiert und die Existenzgrundlage der Fischer damit gefährdet. „Auch ist das Material teurer geworden“, erklärt er, „etwa die Netze, mit denen wir täglich auf Fang gehen.“ Sie können leicht von größeren Schiffen zerstört werden. Zudem sei der Fischbestand zurückgegangen, weiß Pedro. Dabei ist das Amazonas-Delta für seine Artenvielfalt bekannt.

Veränderter Gezeitenzyklus

Die Bewohner bemerken die Veränderungen im Gezeitenzyklus, im Verhalten der Krabben und Garnelen sowie in der Erosion der Flussufer. Um gute Fänge zu erzielen, nehmen die Fischer größere Risiken in Kauf. „Wir müssen immer weiter hinaus aufs Meer, um genug zum Überleben zu fangen“, erklärt Eurildo Casete. Der 52-Jährige hat den Beruf des Fischers von seinem Vater erlernt. „Unsere Familientradition reicht viele Generationen zurück. Zwar haben wir im Gegensatz zu unseren Vorfahren Motorboote, aber die Konkurrenz zu den großen Kuttern mit ihren riesigen Netzen hat es uns noch schwerer gemacht.“ Den Fisch verkaufe er auf dem Markt in Belém, erklärt Eurildo. Sechs Tage in der Woche fahre er raus, nur am Sonntag mache er Pause, um in die Kirche zu gehen. Die Hochseeschifffahrt, die industrielle Fischerei, deren Verwendung feinmaschiger Netze und die Auswirkungen des Klimawandels haben dazu geführt, dass manche seiner Kollegen aus der Fischergemeinschaft einen ganzen Monat lang weg seien, um in anderen Gegenden zu fischen.

Der Fischfang ist heute nicht mehr derselbe wie früher. Die Bedingungen haben sich deutlich verschlechtert.

Ediana Tavares, Seelsorgerin des Conselho Pastoral dos Pescadores (CPP) sorgt sich um die Zukunft der Fischer. Sie weiß von den möglichen Folgen der Ölförderung und des Seeverkehrs. Die Menschen auf Marajó könnte es hart treffen. „Ein Unfall wäre eine Katastrophe für Fauna, Flora und Menschen“, erklärt sie und wirft die Frage auf, was wichtiger sei: Erdöl oder Nahrung? „Wenn die Fischer nicht mehr hinausfahren können“, so Ediana, „haben sie nichts mehr zu essen. Ich habe Fischer gesehen, die vor Hunger weinten.“

Die Kampagne „Mar de Luta” prangert die Auswirkungen der Ölförderung an. Im September 2019 tauchten bereits die ersten großen Ölflecken an den Stränden auf. Einige Fischer gaben auf und zogen nach Belém, wo sie sich als Hausangestellte, Hotelpersonal oder Taxifahrer verdingen. Die Schäden durch die Ölförderung, für die es bis heute keine Wiedergutmachung gab, sind nicht nur ökologischer und wirtschaftlicher, sondern auch psychologischer Natur, weiß Ediana. „Die Menschen haben gelitten, vor allem Frauen mit geringem Einkommen, die keine anderen Mittel, keine andere Einkommensquelle hatten als etwa das Sammeln von Meeresfrüchten.“

In der Bucht von Marajó trifft der Amazonas auf den Atlantik. Von Forschern wird dieses Ökosystem als „Maretório“ bezeichnet – ein Ort, an dem sich das Territorium zwischen Meer und Land vermischt. Die traditionelle Lebensweise der Bewohner ist bedroht – die paradiesisch wirkende Idylle trügt. Externe Einflüsse wie etwa der Bau großer Hafenanlangen, die Förderung des Erdöls vor der Küste oder die großen Frachter und Tanker in der Bucht gefährden die Existenz der Fischer und stören das natürliche Gleichgewicht. Um die Gefahr zu bewerten, wurde das Projekt „Maretórios Amazônicos“ ins Leben gerufen.

Lebensgrundlage in Gefahr

Die jüngsten Erdölfunde an der Amazonas-Mündung stellen eine erneute Bedrohung dar, befürchten Forscher und Umweltschützer. Der halbstaatliche Energiekonzern Petrobras erhielt gleich eine Lizenz für Probebohrungen. Energieminister Alexandre Silveira sagte, die Region stehe für die Zukunft von Brasiliens Energiesouveränität. Die Umweltbehörde IBAMA hatte die Probebohrungen vor zwei Jahren noch abgelehnt. Der Petrobras-Konzern modifizierte daraufhin sein Sicherheitskonzept.

Unter den Umweltschützern gibt es verschiedene Meinungen zur Ölförderung in der Region. Die Befürworter des Projekts sind etwa der Ansicht, dass sie eine Finanzierungsquelle für die Energiewende darstelle, während die Gegner ein Wirtschaftsmodell vorschlagen, das die Souveränität der traditionellen Gemeinschaften der Region respektiert. Letztere sind mehrheitlich gegen das Projekt. Das Gebiet sei besonders schützenswert, weil es ein Spiegelbild der Welt sein sollte, sagt Gustavo Moura, Ozeanograf von der Universität Pará (UFPA) in Belém. Um die Auswirkungen auf die Biodiversität besser zu verstehen, müsse mehr geforscht werden. Moura befürchtet, dass der zunehmende Schiffsverkehr die Fische vertreibe. Die Gefahr von Unfällen steige. Die Gewerkschaft der Erdölarbeiter von Pará sprach sich für den Schutz der Umwelt aus, lobte aber zugleich Petrobras als technologischen Vorreiter bei der Erdölförderung.

Gustavo widerlegt die angebliche Sicherheitsentfernung zwischen den Bohrlöchern und der Küste: „Viele sagen, dass sie 300 und mehr Kilometer von der Küste entfernt sind. Tatsächlich sind es 160.“ Er warnt vor der Gefahr von Lecks: „2011 gab es einen Unfall mit einem Hydrauliköl-Leck. Petrobras hat etwa ein Jahr gebraucht, um diesen Unfall zu melden.“ Er kritisiert zudem, dass die Umweltverträglichkeitsprüfung mehrere Fischergemeinden nicht berücksichtigte, die zum Einflussgebiet gehören sollten. Auch der individuelle Notfallplan lasse zu wünschen übrig. „Die Reaktionszeit ist enorm. Wenn zusätzliche Boote benötigt werden, müssen diese aus Rio de Janeiro kommen.“

Ich habe Fischer gesehen, die vor Hunger weinten

Marajó schwankt zwischen dem natürlichen Reichtum und der Armut der Bevölkerung. Die größte Insel Brasiliens, die eine Fläche wie die Schweiz umfasst, symbolisiere die Ungleichheit des Amazonasgebiets. Sie weist die schlechtesten Indikatoren für Lebensqualität des südamerikanischen Landes auf. Die renommierte Wissenschaftsjournalistin Ana Lucia Azevedo nennt sie eine „Synthese aus Reichtum und Elend“, mit dem Hinweis, dass drei der Gemeinden auf der Insel zu den zehn mit dem niedrigsten Municipal Human Development Index in Brasilien gehören. Mehr als die Hälfte der Bewohner lebt in extremer Armut.

„In diesem amphibischen Land unter der Herrschaft des Wassers gibt es keine Grenzen zwischen Stadt, Land und Wildnis“, beschreibt Ana Lucia Azevedo die Insel. „Hier liegt der Amazonas mit seiner üppigen Kultur und Artenvielfalt, mit Feldern im Norden und Wäldern im Süden. Und auch mit den Folgen der historischen Abholzung, der Isolation und der daraus resultierenden Armut und Unglücksfälle wie Kinderausbeutung und hoher Analphabetismus.“ Marajó sei ein Ort der Begegnung verschiedener Völker, jedoch von der Politik vergessen und Gegenstand von Plänen, die nie umgesetzt würden.

Piraten auf Raubzug

Pedro Caroncho nennt ein weiteres Problem: „Piraten treiben ihr Unwesen“, sagt er. „Wenn wir hinausfahren, kann es sein, dass wir überfallen werden.“ Erst kürzlich wurde selbst ein Açaí-Sammler von sechs bewaffneten Männern angegriffen und verletzt. Zwar ist die Verbrechensrate offiziell rückläufig. Andererseits zeigen Untersuchungen, dass kriminelle Organisationen ihre Präsenz im Amazonasgebiet ausgeweitet haben. Neben dem Primeiro Comando da Capital aus São Paulo und dem Comando Vermelho aus Rio de Janeiro sind dies regionale Banden wie das Comando Classe A in Pará, die einander die Territorien streitig machen.

Gewalt als Mittel zur Konfliktbewältigung sei ein prägendes Merkmal im Amazonasgebiet, heißt es im von der deutschen Heinrich-Böll-Stiftung herausgegebenen „Brazilian Amazonas Atlas“. Die Gewalt richte sich gegen indigene Völker, Quilombos, Küstenbewohner und Menschenrechtler – „an der Schnittstelle von Sicherheitskräften, Wirtschaftsinteressen und politischen Netzwerken“. Die Ausbreitung des Drogenhandels gehe mit der Eskalation der Gewalt in den ländlichen Gebieten einher und überschneide sich mit der Umweltkriminalität. Pedro kann dies bestätigen. Er wurde selbst schon bedroht.

Das Gebiet ist besonders schützenswert, weil es ein Spiegelbild der Welt sein sollte

Marajó ist als Umweltschutzgebiet ausgewiesen, was jedoch die Ausbeutung nicht verhindert hat. Außerdem ist die Insel eines der Gebiete Brasiliens, das am stärksten vom Anstieg des Meeresspiegels bedroht ist. Einige Familien mussten bereits Hals über Kopf fliehen, weil ihre Häuser über Nacht vom Wasser verschluckt wurden. Zudem verwandelten Abfall und Schlamm das Naturparadies in eine „urbane Hölle“, stellt Ana Lucia Azevedo fest. Die Zerstörung der Küste beeinträchtige nicht zuletzt Handel und Tourismus.

In der Nacht hat es mehrmals geregnet. Bald beginnt am Amazonas die Regenzeit. Doch selbst in der Trockenperiode fallen Niederschläge. Als kurz nach halb sechs die Sonne aufgeht, ist davon nichts zu sehen. Früh am Tag steigt das Thermometer auf über 30 Grad. Pedro und Ediana fahren mit uns per Boot flussaufwärts. Nach einer halben Stunde legen wir an und gehen einige Kilometer durch den Regenwald, bis wir zu einer Siedlung kommen. Dort steigen wir in ein Auto.

Die Straße ist eine staubige Piste. Wir fahren kilometerweit an Weiden vorbei, auf denen Wasserbüffel grasen. Vor gut hundert Jahren war ein Schiff aus Asien vor der Küste gesunken, eine Gruppe von Büffeln rettete sich an Land. Seither gehören die Tiere zum Landschaftsbild der Insel. Sie dienen als Mittel zur Fortbewegung und übersteigen die Zahl der Menschen – eine Viertelmillion – um ein Vielfaches. Selbst Polizisten reiten mit ihnen auf Streife. Darüber hinaus liefern die Kolosse Fleisch, Milch und Leder.

Nach einiger Zeit lösen weite, karge Felder die Weideflächen ab. „Hier fangen die Reisfelder an“, erklärt Ediana. Die Monokulturen erstrecken sich bis zum Horizont. Vor uns rollt ein Truck und wirbelt eine Staubwolke auf. „Der fährt zur Fazenda“, sagt Ediana weiter. Die gehöre einem der „Reisbarone“, wie sie die mächtigen Großgrundbesitzer der Gegend nennt. Es dauert nicht lange, bis ein Flugzeug am Himmel auftaucht. „Das sind Sprühflugzeuge“, weiß Pedro. „Die verbreiten Pestizide auf den Feldern.“

Bald trennen sich unsere Wege. Während Pedro und Ediana zurück nach Cachoeira do Arari respektive zur Comunidade fahren, überqueren wir mit einer Fähre den Rio Camará. Am anderen Ufer liegt das Dorf Salvaterra, nicht weit davon befindet sich der Quilombo de Rosário. Einst während der portugiesischen Kolonialzeit als Zufluchtsorte entlaufener schwarzer Sklaven entstanden, bildeten sich die Quilombos in vielen Regionen von Brasilien. Bis heute gibt es etwa 2.600 dieser Siedlungen.

Quilombolas versus Reisbarone

Die Quilombolas, wie ihre Bewohner genannt werden, pflegen die kulturellen, sozialen und spirituellen Traditionen ihrer Vorfahren. Sie orientieren sich am Prinzip der Selbstbestimmung. Laut der Verfassung von 1988 sind ihre Landrechte konstitutionell verankert. Doch die Quilombolas befinden sich im Dauerkonflikt mit den Landwirten – mit „Reisbaronen“ wie José und Joabe Dauzacker Marques oder Paulo César Quartiero.

Letzterer habe illegal eine Straße durch das Gebiet des Quilombos bauen lassen, werfen ihm die Quilombolas vor. Der Landwirt, bekannt geworden durch seine Reisfelder in dem nördlichsten Bundesstaat Roraima und als Parlamentsabgeordneter, aber auch mit einer Reihe von Umweltverbrechen und Gewalt gegen Indigene Quilombolas in Verbindung gebracht, hatte auf Marajó riesige Landflächen gekauft und setzte beim Reisanbau im großen Umfang Pestizide ein.

Eine Synthese aus Reichtum und Elend

Nach den Angaben des Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) hatte er das Land auf unrechtmäßige Weise erworben. Offiziell heißt es, dass Quartiero bereits 30 Prozent der Fläche von Cachoeira do Arari besitze und Land in Salvaterra gekauft habe, das von Quilombolas bewohnt wird. Letztere kündigen Widerstand an. Derweil gehen die Großfarmer häufig nach ein- und derselben Masche vor: Zuerst locken sie die Bewohner mit einem Angebot, und wenn diese nicht zustimmen, schicken sie ihre bewaffneten Schergen, um sie einzuschüchtern. Zugleich behaupten die Reisbarone, Arbeitsplätze zu schaffen und Einkommen in die extrem arme Region zu bringen. Die Bewohner der Quilombos werfen ihnen dagegen vor, die Fischerei zu gefährden und das Land zu zerstören. In der Tat sind auf einigen Flächen noch die Spuren von Bränden zu sehen. Doch es ist schwer, den Farmern Brandstiftung vorzuwerfen.

Obwohl ein Gericht im vergangenen Jahr zugunsten der Quilombos entschied, transportieren die Großgrundbesitzer weiter Tausende von Tonnen Getreide über die illegal gebaute Straße. Ihre Handlanger hielten einem Bewohner einen Gewehrlauf an den Kopf, schlugen ihn und drohten, ihn zu töten. „Zuerst wollten sie mich bestechen, dann versuchten sie es mit Gewalt“, sagt er. Immer wieder kommt es zu Gewaltandrohungen. So auch gegen Claudeth Sousa, eine der Anführerinnen des Quilombo de Rosário, in dem rund 500 Menschen wohnen.

Die Angst ist eine Konstante. Aber ich gebe nicht auf.

Sie gibt sich trotzdem kämpferisch. „Wir müssen uns auf alles gefasst machen“, sagt die 31-jährige Mutter von zwei Kindern, die seit 2010 in dem Quilombo lebt. Claudeth beschreibt den ständigen Konflikt mit den Reisfarmern, der mehr als nur juristischer Natur sei: „Sie versprühen die Pestizide über ihren Feldern und bewässern sie mit dem Wasser aus dem Fluss, der mittlerweile verseucht ist. Viele Tiere sind gestorben.“ Das Abwasser vermische sich mit den Rückständen von Pestiziden. In den Quilombos hätten gesundheitliche Probleme zugenommen, stellt Claudeth fest und führt dies auf die Pestizide zurück. Die Zahl der Vergiftungen durch Pestizide in Salvaterra stieg laut Gesundheitsministerium von 2023 bis 2024 um das Dreifache.

Während die Quilombolas die Verzögerung bei der Vergabe von Landtiteln kritisieren und die Verfahren sich über Jahre hinziehen, „machen uns die Farmer das Leben schwer und bedrohen uns“, sagt Claudeth. Nachdem sie von bewaffneten Männern angegriffen wurden, kam sie in ein Schutzprogramm. Seither nehme nie denselben Weg zur Arbeit und zurück. An ihren Fenstern brachte sie Gitter an. In dem Schutzprogramm fühle sie sich jedoch bedrohter als vorher, weil die Polizisten auch für die Farmer arbeiten und Informationen weitergeben. „Die Angst ist eine Konstante“, findet Claudeth, „aber ich gebe nicht auf.“

Die Amazonas-Region ist die gefährlichste Region für Menschenrechtler und Umweltschützer in Brasilien. Im Jahr 2022 wurden 34 von ihnen getötet. Von 1985 bis 2021 wurden nach Angaben der Comissão Pastoral da Terra mehr als 2.028 Morde begangen. Nur 147 der Fälle kamen vor Gericht, mehr als 90 Prozent wurden nicht verfolgt. Nur 39 der Auftraggeber wurden verurteilt. Der Bundesstaat Pará verzeichnet mit Abstand die meisten Fälle. Und die Zahl der Landkonflikte nahm allein von 2022 bis 2023 um acht Prozent zu.

* Die Recherchen fanden mit der Unterstützung des Entwicklungshilfswerks Misereor statt.

De Maart

De Maart

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können