7. November 2025 - 16.59 Uhr

Expo à Paris Georges de La Tour et la grâce de la lumière

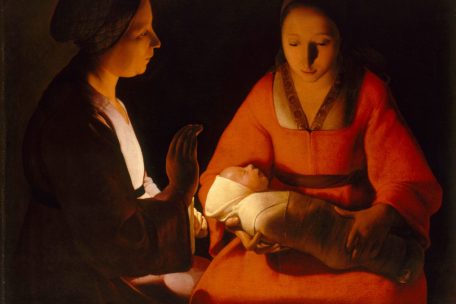

On ne peut imaginer, en voyant certains de ses chefs-d’œuvre, que Georges de La Tour a sombré dans l’oubli pendant trois siècles. Son travail a été redécouvert au début du XXe siècle, par les historiens de l’art. Peintre majeur, influencé par le Caravage dans le traitement de ses sujets, au confluent des cultures italienne, nordique et française, il s’en est affranchi pour tourner autour de la lumière comme nul autre. La flamme d’une bougie transforme une scène entre gens simples en lieu de grâce, d’une beauté biblique. Les personnages semblent atemporels, loin d’un monde rongé par les guerres, la famine, la peste. La méditation ouvre l’espace de la toile et donne de l’infini une idée mystique. Les êtres sont dignes, humbles, souvent issus du peuple, les saints sont représentés dans une grande et belle austérité. Des veilleurs sur le monde, fait d’aveugles, de joueurs, de paysans, de saints pénitents. Des scènes d’un réalisme frontal, sans anecdote, données dans leur essence même. Le „Vielleur au chien“ (1620, huile sur toile) est une figure à taille humaine, dans un cadre étroit, qui fait face au spectateur dans toute sa dignité et le mystère de sa présence.

Une concision extrême

Georges de La Tour, „Entre ombre et lumière“

Jusqu’au 25 janvier 2026 au Musée Jacquemart-André (158, boulevard Haussmann/75008 Paris)

Georges de La Tour, après avoir joué de contrastes vifs entre la lumière et l’ombre, passe à des expressions plus douces et une simplification des formes. Ses œuvres, comme „Saint Joseph charpentier“, „Madeleine à la veilleuse“, ou „L’Adoration des bergers“, sont d’une pureté monumentale. D’un dépouillement formel impressionnant, elles témoignent d’une grande spiritualité. Sa manière n’a plus grand-chose à voir avec le réalisme pittoresque du caravagisme européen et fait preuve d’une grande modernité. La narration s’efface au profit de la lumière, jusqu’à rendre la chair d’une main, d’un visage, presque transparente, comme transfigurée. Ces personnages sont vous et moi, nul besoin de représentation sociale, hors histoire, à jamais dans l’instant, pris par une force méditative, dans une action simple et universelle. Ce langage fait de Georges de La Tour un peintre audacieux pour l’époque, d’une fulgurance et d’une concision extrêmes.

Georges de La Tour est issu d’une famille modeste de boulangers. Sa formation initiale reste pour grande partie méconnue. En 1616, il épouse Diane Le Nerf, fille de l’argentier du duc Henri II de Lorraine, cette union lui permet une certaine ascension sociale. Il travaillera ainsi pour le duc de Lorraine, le cardinal Richelieu, et il sera peintre du roi Louis XIII. Pendant la Guerre de Trente ans, son atelier et sa maison à Lunéville sont détruits, en 1638. Georges de La Tour se rapproche alors de Paris et du pouvoir. L’histoire dit qu’il offre à Louis XIII un tableau représentant Saint Sébastien, et que le roi aurait alors fait enlever tous les autres tableaux pour ne conserver que celui-ci. On sait également que Georges de La Tour a ouvert un atelier en 1620, et engagé un jeune apprenti. Précurseur des peintres modernes, il convient néanmoins de le replacer dans le contexte religieux de son époque.

Les scènes de genre, sujets religieux, tableaux réalistes, tous se déploient à l’aune de la lumière et de l’ombre, dans ce jeu contrasté de la métaphysique. Économie des formes, teintes sourdes, que défait en partie la lumière, visages ouverts et confiants, ainsi pour „Le Nouveau-Né“ (vers 1645, huile sur toile), où Georges de La Tour sublime une scène ordinaire, comme s’il s’agissait d’une scène biblique. Visages offerts à la lumière, comme pris sur le vif, tandis que „La Madeleine pénitente“ (vers 1635-1640, huile sur toile), toujours dans un cadre resserré sur l’essentiel, est davantage plongée dans l’obscurité, la flamme de la bougie venant révéler très subtilement une partie du visage, le crâne et le miroir, objets de vanités terrestre. Ces œuvres, incontournables, heureusement redécouvertes, nous plongent dans l’écrin d’un temps absolu.

De Maart

De Maart

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können