9. November 2025 - 15.44 Uhr

L’histoire du temps présentFolgen der Urheimatthese? Als Familien siebenbürgisch-sächsischer SS-Offiziere in den Wohnungen Luxemburger Abgesiedelter lebten (II)

Laut seiner SS-Akte und seinen Memoiren war Stefan Hedrich das fünfte Kind eines Kreis-, Kommunal-, Bahn- und Hausarztes. Er wurde ab 14 Jahren in Wien, Maribor und Budapest zum Infanterieoffizier ausgebildet. Vor dem Ersten Weltkrieg war er in Mostar, Herzegowina, und dann in Bistritz/Bistrița, nahe seinem Heimatort, stationiert. Während des Krieges kämpfte er in Galizien und am Duklapass (russische Front), am Plöckenpass, am Isonzo und am Panarotta (italienische Front), wo er 1916 durch freundliches Feuer verwundet wurde, danach am Roter-Turm-Pass, am Tölgyes-Pass und am Ceahlău (rumänische Front), wo er nach einer Aktion das Ritterkreuz des Leopold-Ordens erhielt, und schließlich am Gyimes-Pass (rumänische Front), wo er erkrankte und sein Bataillon vom Siebenbürger Sachsen Artur Phleps übernommen wurde, dem er im Zweiten Weltkrieg unterstehen sollte. Nach dem Anschluss Siebenbürgens an Rumänien wurde er am 1. Februar 1919 als Major in die rumänische Armee übernommen und am 1. Mai zum Oberstleutnant befördert. Er kämpfte im selben Jahr aufseiten Rumäniens gegen die Ungarische Räterepublik und wurde wiederum infolge einer Aktion ausgezeichnet. Am 2. Juni 1921 wurde er zum Oberst befördert und am 26. Februar 1936 pensioniert, jedoch 1939 in den aktiven Dienst zurückberufen.

Gemäß dem Wiener Schiedsspruch erhielt er als Bewohner des von Rumänien an Ungarn abgetretenen Nordsiebenbürgens automatisch die ungarische Staatsangehörigkeit. Nach eigenen Aussagen lehnte er jedoch ab, dem ungarischen Heldenorden (Vitézi Rend) beizutreten, da er sich dafür einen ungarischen Namen hätte zulegen müssen, und besiegelte so sein Schicksal. Am 1. Juli 1941 stellte der ungarische Staat die Bezahlung seiner Pension ein und er wurde wegen seiner Beteiligung am Krieg gegen die Ungarische Räterepublik als Landesverräter behandelt. Er arbeitete als Kassierer beim Bistritzer städtischen Elektrizitätswerk und vermietete ein Zimmer, um sich und seine Gattin in Rumänien sowie seine Söhne in Deutschland zu erhalten: S., geboren 1919, war Student an der Technischen Hochschule zu Berlin,1) Peter und H., geboren 1926 beziehungsweise 1927, befanden sich in Stuttgart. Hedrich verzichtete schließlich auf die ungarische Staatsbürgerschaft, erhielt Aufenthaltsverbot in Ungarn, beantragte die Umsiedlung ins Deutsche Reich, wahrscheinlich aufgrund des deutsch-ungarischen Zusatzprotokolls zum Wiener Schiedsspruch,2) und wurde im März 1942 Mitglied der Waffen-SS. (Sein Sohn S. sollte am 1. Oktober 1942 ebenfalls in die Waffen-SS aufgenommen werden.) Er wurde mit Wirkung vom 1. März als SS-Standartenführer in die Reserve der Waffen-SS aufgenommen und der SS-Freiwilligen-Gebirgs-Division „Prinz Eugen“ unter dem bereits erwähnten Siebenbürger Sachsen Artur Phleps zugeteilt.

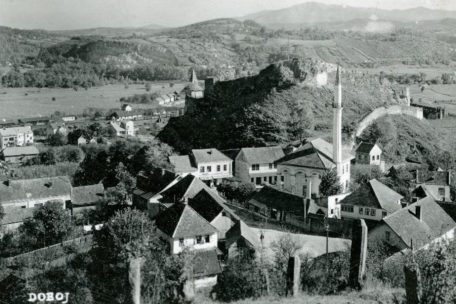

Zunächst bildete er in Serbien die Infanterie der Division aus, dann war er für die Sicherheit der dortigen Infrastruktur zuständig und schließlich am Krieg gegen die Partisanen beteiligt. Er verblieb in der Division bis zum 5. Juni 1943. Infolge seines schlechten Gesundheitszustands diente er ab dann und bis zum 28. März 1944 im SS-Führungshauptamt in der „Führerreserve“ der Waffen-SS, ab dem 21. Juni 1943 im Rang eines SS-Oberführers. Die Beförderung erfolgte aufgrund einer Empfehlung Phleps’, der argumentierte, Hedrich habe „während der 3-wöchigen Operationszeit der Division in Hochkroatien und West-Bosnien […] die Haupt-Gefechtsgruppe mit Erfolg [geführt]“ und sich als fähig bewiesen. Danach war Hedrich in den SS-Grenadier Ausbildungs- und Ersatz-Einheiten 13 und 14 am SS-Truppenübungsplatz Neuhammer am Queis in Schlesien tätig und anschließend ab 11. April 1944 im Ausbildungsstab für die gleichen Einheiten. Am 1. Juni 1944 wurde er zurück in den aktiven Dienst genommen und am 17. Juli 1944 ins Generalkommando des V. SS-Freiwilligen-Gebirgskorps als Führer der Eingreifreserve berufen. Er kam zurück nach Bosnien-Herzegowina, wo ihm aufgetragen wurde, vom bosnischen Doboj aus die Eisenbahnlinie Slavonski Brod – Sarajevo mit deutschen und kroatischen (Ustascha-) Einheiten gegen die Partisanen zu sichern. Hier fungierte er als Kommandant von Nordwestbosnien im September 1944, als Luxemburg befreit wurde. Schließlich wurde er aus Bosnien abberufen. Am 9. Februar 1945 wurde er erneut in die „Führerreserve“ der Waffen-SS versetzt. In Prettin (preußische Provinz Sachsen) fand er seine aus dem befreiten Luxemburg geflüchtete Familie wieder. Am 21. Mai 1945 wurde er von den Amerikanern im österreichischen Altmünster am Traunsee verhaftet.3)

Nachdem er in mehreren Lagern und Lazaretten interniert gewesen war, kam Hedrich am 22. Mai 1947 ins Interniertenlager Garmisch in Bayern.4) Nach seiner Entlassung zog er am 4. Juli 1947 ins bayerische Olching zu seiner Ehefrau, seiner Tochter S., seinem Schwager G. und seinem Sohn H., die alle in der Olchinger Holzstofffabrik arbeiteten. Aus einer Arbeiterunterkunft (laut Hedrich ein „alter Pferdestall“) kamen er und seine Frau zunächst auf einen Olchinger Gutshof („Flüchtlingsbaracke“),5) von wo sie am 1. Dezember 1952 nach Fürstenfeldbruck in Bayern umzogen.6) Hier erwarb der „Oberst a.D.“ am 27. Juni 1957 die deutsche Staatsangehörigkeit.7) Am 18. November 1958 meldeten sich Hedrich und seine Ehefrau aus Fürstenfeldbruck ab und zogen nach Marktoberdorf, ebenfalls in Bayern,8) wo er am 1. Februar 1975 starb.9)

Mitglied der Waffen-SS aus Überzeugung?

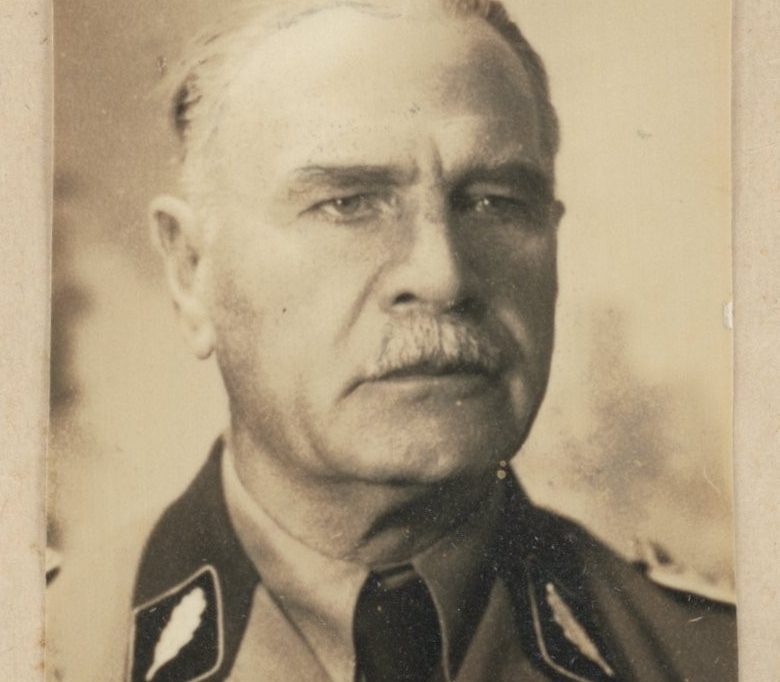

Nach dem Krieg bemühten sich sowohl Hedrich selbst als auch sein Sohn Peter (der ebenfalls der Waffen-SS angehört hatte), Hedrichs Leben zu rechtfertigen. Ab 1947 verfasste Hedrich seine Memoiren, die heute an der Siebenbürgischen Bibliothek in Gundelsheim, Baden-Württemberg, aufbewahrt werden. Der selbstgefällige Ton dieser Texte zeugt wenig von einer späten Introspektion. Das Gleiche trifft auf einen von seinem Sohn Peter mitunterzeichneten Artikel von 1984 zu.10) Dass Vater Stefan und/oder Sohn Peter auf das Waffen-SS-Kapitel stolz war(en), scheint auch dadurch belegt, dass die mit „Dr. med. Peter Hedrich“ gestempelten Memoiren Hedrichs einen Artikel „Herzlichen Glückwunsch! SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS Stefan Hedrich 94 Jahre alt“ mit Foto in Uniform beinhalten.

Seinen Eintritt in die Waffen-SS hatte Hedrich nach dem Krieg vor einer Spruchkammer (Entnazifizierungsgericht) zu rechtfertigen. Er behauptete am 8. Mai 1947, er gehöre zur „Grup

Eine durch ein deutsch-ungarisches Abkommen geschaffene Pflicht des Beitritts früherer (k.u.k.) Berufsoffiziere zur Waffen-SS im Sinne von Hedrichs Aussage wird jedoch im SS-Bericht vom 19. September 1942 nicht erwähnt. Im von Sohn Peter mitunterzeichneten Beitrag von 1984 steht im Gegenteil, die Fälle von etwa 30 siebenbürgisch-sächsischen Berufsoffizieren seien zusammen mit deutschen diplomatischen Stellen „individuell geregelt“ worden.16) Somit stellt sich die Frage, ob die SS Hedrich direkt anwarb oder ob Hedrich sich bei ihr im Rahmen der SS-Werbekampagne meldete. Auch bleibt dahingestellt, ob ein nicht weiter bekanntes deutsch-ungarisches Abkommen der SS die früheren k.u.k. Offiziere zur Verfügung stellte oder ob sich Hedrich in den gegebenen politischen und finanziellen Umständen freiwillig in die Waffen-SS meldete. Der öffentliche Kläger der Spruchkammer Fürstenfeldbruck begnügte sich jedenfalls mit Hedrichs Aussage, stellte das Verfahren ein und Hedrich eine Nichtbetroffenenkarte aus17) und unternahm keine gründlicheren Untersuchungen auf die Frage der Landesversicherungsanstalt Oberbayern hin, „ob Hedrich freiwillig der Waffen-SS beigetreten“ sei.18)

Laut seiner SS-Akte war Hedrich kein NSDAP-Mitglied. Er gehörte lediglich der Ortsgruppe Bistritz an (entweder der Volksgemeinschaft der Deutschen in Rumänien oder des Volksbunds der Deutschen in Ungarn, beide die gesamte „Volksgruppe“ umfassende Organisationen). Unter „Weltanschauliche Haltung, überzeugende und freie Vortragsart“ heißt es in Hedrichs SS-Akte lapidar „klar“. Allerdings wird auf seine „selbstverständliche Vaterlandspflicht hingewiesen.“19) Somit identifizierte sich der ehemalige ungarische und rumänische Staatsbürger Hedrich wie viele andere Siebenbürger Sachsen und Sächsinnen seiner Zeit offensichtlich mit Deutschland. Dies geht auch aus seinen Memoiren hervor, laut denen er auf eine Kapitulationsaufforderung der Partisanen antwortete: „Sie vergessen wohl, daß sie mit einem deutschen Offizier sprechen […].“20) Die Weltanschauung, die er in seinen Memoiren niederschreibt, ist vom deutschen Überlegenheitsgefühl geprägt. Die Feinde der beiden Weltkriege und die anderen Ethnien Siebenbürgens, Rumäniens und des Balkans werden herabgewürdigt und teils rassistisch dargestellt, insbesondere die Minderheiten Russlands („irgendein übelriechender Asiate“21)) und die Italiener („Katzelmacher“ „seine Spaghetti fressen“22)), die „Zigeuner“ („kaffeebraune Haut, dunkle, unstetig rollende Augen, breiter wulstiger Mund, abstehende Ohren, pechschwarzes, fettiges Negerhaar“23)) und die jüdische Bevölkerung in Briceni, damals rumänisches Bessarabien, heute Moldawien („Hauptbeschäftigung: Stinken und Knoblauch fressen“24)). Die Beteiligung von Juden an der Ungarischen Räterepublik wird hervorgehoben25) und antisemitisches Verhalten schöngeredet.26) Das antisemitische Stereotyp des „jüdischen Fusel“ taucht ebenfalls auf.27) So ist jedenfalls unwiderlegbar, dass es gemeinsame Nenner zwischen dem NS-Gedankengut und seiner Lebensauffassung gab. In seinen Memoiren scheint alles gerechtfertigt, sogar die zwangsweise Schneeräumung durch Zivilisten im besetzten Jugoslawien, von denen mehrere aufgrund von Landminen „in die Luft [gingen]“.28)

Jugoslawien erhob nach dem Krieg am 11. März 1947 Anklage gegen Mitglieder der Division „Prinz Eugen“, darunter Hedrich. Hier hieß es: „The main feature of the SS. Division Prinz Eugen is that it was a criminal organisation, and that it has almost exclusively been used in so-called ‚punitive expeditions‘ against the unarmed and peaceful population. Wherever it went it invariably perpetrated crimes of the same pattern; it tortured and murdered men, women and children in the most brutal fashion, and wantonly set on fire and destroyed their houses, their Churches and their schools, and looted their property.“29) Offensichtlich musste sich Hedrich jedoch nie vor Gericht verantworten. Im Gegenteil, er stellte anderen Mitgliedern der Division „Prinz Eugen“ Entlastungszeugnisse aus.30)

Die Hedrichs in Luxemburg

Am 29. September 1942 stand die Umsiedlung von Hedrichs Familie aus Ungarn ins deutsch besetzte Elsass-Lothringen bevor. In einem weiteren Schreiben heißt das Ziel der Umsiedlung jedoch Luxemburg.31) Die Familie Hedrich mietete ab dem 15. März 1943 von der Deutschen Umsiedlungs-Treuhand das Haus in der rue des Glacis 41,32) die im Oktober 1940 nach einem 1799 auf dem Glacis hingerichteten Teilnehmer am Klëppelkrich in Michel Pintz Wall umgetauft worden war.33) Es handelte sich um die bereits leergeräumte Wohnung der Familie des Richters Maurice Sevenig (1903-1984), die infolge des Generalstreiks von 1942 abgesiedelt worden war, nachdem Sevenig aus Protest seine Volksdeutsche Bewegung (VdB)-Anwärterkarte zurückgeschickt hatte.34)

Weshalb die Umsiedlung gerade nach Luxemburg erfolgte, bleibt dahingestellt, der diesbezügliche Teil der Memoiren Hedrichs fehlt. Im Artikel, der von Sohn Peter mitgezeichnet ist, heißt es: „Etwa zehn Familien […] war Luxemburg […] als die frühere ‚Urheimat‘ der Siebenbürger Sachsen am sympat

Aus einem Brief des Chefs der Zivilverwaltung in Luxemburg vom 23. Juni 1944 bezüglich eines anderen Falls geht hervor, „dass Volksdeutsche Angehörige der Prinz Eugen Division nicht als Umsiedler anerkannt“ waren. In welchem Rahmen sich die Familien Hedrichs sowie der anderen SS-Offiziere in Luxemburg niederlassen konnten, bleibt somit dahingestellt. Der gleiche Brief gibt zu verstehen, dass es der betroffenen SS-Witwe bekannt war, dass sie im Haus eines abgesiedelten Luxemburgers untergebracht worden war.38) Der von Peter Hedrich mitunterschriebene Artikel bemerkt hierzu: „[Die Siebenbürger Sachsen] ahnten nicht, daß sie in enteignete Häuser von Widerstandskämpfern kamen; dies erfuhren sie erst später.“39) Allerdings ist klar, was die Autoren des Artikels von der Luxemburger Resistenz und Unabhängigkeit hielten. So fahren sie fort: „Und als dann 1944-45 Luxemburg überrollt wurde, mußten diese Familien unter Zurücklassung ihrer Habe flüchten.“40) Somit wird die Befreiung des besetzten Großherzogtums und die Wiederherstellung seines völkerrechtlichen Status als Okkupation dargestellt und diejenigen, die von der eigentlichen Besetzung profitiert hatten, als Opfer. Auch in Hedrichs Memoiren taucht Luxemburg lediglich auf, wenn er sich darüber beklagt, was er an Eigentum verloren hat.41) Zu einer Hinterfragung der Umstände, die ihre Umsiedlung nach Luxemburg möglich machten, kommt es bei keinem der beiden Hedrichs, trotz oder gerade wegen der angeblichen Stammverwandtschaft. Schließlich war bei den Siebenbürger Sachsen die Überzeugung verbreitet, dass, da sie sich als Deutsche identifizierten, ihre Luxemburger „Vettern“ es ebenfalls tun müssten.42) In dem Sinne war ihnen der Widerstand einer Mehrheit der Luxemburger Bevölkerung gegen die Besetzung durch NS-Deutschland wohl unverständlich.

Für ihre freundliche Hilfe danke ich Gábor Egry, Susanne Lorenz, Lejla Osmanović, den Archives de la Ville de Luxembourg, den Gemeindearchiven Garmisch-Partenkirchen, Fürstenfeldbruck, Olching und Marktoberdorf, dem Musée national de la Résistance et des Droits Humains, der Siebenbürgischen Bibliothek sowie dem Universitätsarchiv der Technischen Universität Berlin.

1) Die Unterlagen der Technischen Hochschule zu Berlin wurden fast alle im Zweiten Weltkrieg zerstört, so dass genauere Angaben hierzu nicht möglich sind: Informationen des Universitätsarchivs der Technischen Universität Berlin, erhalten am 22. September 2025.

2) Siehe Milata, Zwischen Hitler, Stalin und Antonescu, 119-120.

3) Siebenbürgische Bibliothek, R I-h/100,1(T): Stefan Hedrich, „Erinnerungen an ein wechselvolles Leben in den Jahren 1880-1975. Band I“; Bundesarchiv, R 9361-III/529652: Personalakte von Stefan Hedrich; Verordnungsblatt für das k.u.k. Heer 52 (14. März 1917), 1583; „Militärische Auszeichnungen“, Deutsche Tagespost (Sibiu), 12. Dezember 1920, 2; „Ofițeri trecuți în rezervă“, Dimineața, 1. März 1936, 11; Mladen Vukosavljević und Drago Karasijević, Pedeset treća: NOU srednjobosanska divizija (Sarajevo: Zadrugar, 1969), 41. Für eine in nicht belegten Details etwas abweichende Biografie, siehe: Roland Kaltenegger, Totenkopf & Edelweiß. General Artur Phleps und die südosteuropäischen Gebirgsverbände der Waffen-SS im Partisanenkampf auf dem Balkan 1942-1945 (Graz: Ares Verlag, 2008), 24-28.

4) Staatsarchiv München, Bestand Spruchkammern, 2749/Hedrich Stefan: Entlassungsschein, 29. Juni 1947.

5) Informationen des Gemeindearchivs Olching, erhalten am 22. August 2025; Hedrich, „Erinnerungen. Band I“, 122.

6) Gemeindearchiv Fürstenfeldbruck: Abmeldung, 1. Dezember 1952.

7) Gemeindearchiv Fürstenfeldbruck: Einbürgerungsurkunde, 19. Juni 1957; das Landratsamt Fürstenfeldbruck an die Stadt Fürstenfeldbruck, 28. Juni 1957.

8) Gemeindearchiv Fürstenfeldbruck: Abmeldung, [18. November 1858].

9) Gemeindearchiv Marktoberdorf, Sterberegister 1975: Eintrag Nr. 25.

10) Peter Hedrich und Jost Linkner, „Die Folgen des II. Wiener Schiedsspruches für die sächsischen Berufsoffiziere Nordsiebenbürgens“, in Nordsiebenbürgen in den Jahren 1940-1945, herausgegeben von Ernst Wagner (Oberursel: Druckerei Peter, [1984])

11) Staatsarchiv München, Bestand Spruchkammern, 2749/Hedrich Stefan: Meldebogen, 8. Mai 1947.

12) Hedrich, „Erinnerungen. Band I“, 81.

13) Norbert Spannenberger, Der Volksbund der Deutschen in Ungarn 1938-1944 unter Horthy und Hitler (München: R. Oldenbourg, 2005), 319-320; 456-457.

14) Bundesarchiv, NS19/1529, 112-113: Gottlob Berger an Heinrich Himmler, 1942.

15) Ebenda, 117: Werner Lorenz an Heinrich Himmler, 19. September 1942.

16) Hedrich und Linkner, „Die Folgen des II. Wiener Schiedsspruches“, 42.

17) Staatsarchiv München, Bestand Spruchkammern, 2749/Hedrich Stefan: Aktennotiz, 16. April 1948.

18) Ebenda: die Landesversicherungsanstalt Oberbayern an die Spruchkammer Fürstenfeldbruck, 3. Mai 1948; die Spruchkammer Fürstenfeldbruck an die Landesversicherungsanstalt Oberbayern, 28. Mai 1948.

19) Bundesarchiv, R 9361-III/529652: Personalakte von Stefan Hedrich.

20) Hedrich, „Erinnerungen. Band I“, 93.

21) Ebenda, 61.

22) Ebenda, 49.

23) Siebenbürgische Bibliothek, R I-h/100(T): Stefan Hedrich, „Erinnerungen an ein wechselvolles Leben in den Jahren 1880-1975. Band III“, 55.

24) Hedrich, „Erinnerungen. Band I“, 75.

25) Ebenda, 72; 81.

26) Ebenda, 73; Siebenbürgische Bibliothek, R I-h/100,2(T): Stefan Hedrich, „Erinnerungen an ein wechselvolles Leben in den Jahren 1880-1975. Band II“, 107.

27) Hedrich, „Erinnerungen. Band II“, 110.

28) Ebenda, 98.

29) UNWCC archives, 4805/Y/G/266 (Mikrofilm 24, 1812), aufgerufen am 17. September 2025, unwcc.org/unwcc-archives/

30) Dorothee Neumaier, Das Lebensbornheim „Kurmark“ in Klosterheide. Historische und biografische Rekonstruktionen (Norderstedt: Books on Demand, 2024), 579.

31) Bundesarchiv, R 9361-III/529652: Personalakte von Stefan Hedrich.

32) ANLux, ODG-02-060336: „Note relative du décompte DUT de Monsieur Sevenig, 41, rue des Glacis, à Luxembourg“, 20. Oktober 1949.

33) „Die neuen Straßennamen“, Luxemburger Wort, 4. Oktober 1940, 3.

34) „Der Gestapo-Prozess“, Luxemburger Wort, 12. Dezember 1949, 5; André Hohengarten, Vom Halbmond zum Ziegenkopf. Die Geschichte der Luxemburger Häftlinge in Lublin 1942-1945 (Luxemburg: Éditions Saint-Paul, 1991), 77-78; Informationen des Musée national de la Résistance et des Droits humains, erhalten am 24. Juli 2025.

35) Hedrich und Linkner, „Die Folgen des II. Wiener Schiedsspruches“, 42.

36) „Bollwerk deutscher Art im Osten Europas. Prof. Dr. Richard Csaki sprach über Siebenbürgen im Kunstkreis Luxemburg,“ Luxemburger Wort, 14.-15. März 1942, 3.

37) „Die Rede des Gauleiters in Diekirch“, Luxemburger Wort, 30. Juni 1942, 2.

38) Bundesarchiv, R 9361-III/534591: der Chef der Zivilverwaltung in Luxemburg an den Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums, 23. Juni 1944.

39) Hedrich und Linkner, „Die Folgen des II. Wiener Schiedsspruches“, 42.

40) Hedrich und Linkner, „Die Folgen des II. Wiener Schiedsspruches“, 42.

41) Hedrich, „Erinnerungen. Band I“, 13; Hedrich, „Erinnerungen. Band II“, 139.

42) Philippe Henri Blasen, „Der trügerische Blick auf den Anderen. Die Beziehungen zwischen Siebenbürger Sachsen und Luxemburgern in der Zwischenkriegszeit“, in Rumänisch-deutsche Spiegelungen. Die diskursive Darstellung Deutschlands und der Deutschen in Rumänien (1918-1940), herausgegeben von Ovidiu Buruiană und Philippe Henri Blasen (Regensburg: Verlag Friedrich Pustet, 2024).

De Maart

De Maart

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können