Seine Europareden stehen unter keinem guten Stern. Als Olaf Scholz letzten Sommer in Prag erstmals seine Visionen für die Zukunft der EU entwickelt, ist Tschechiens Ministerpräsident Petr Fiala „verhindert“, verhilft als amtierender Chef der EU-Ratspräsidentschaft den Scholz-Gedanken zur schlechtestmöglichen Aufnahme mit der Bemerkung, er könne leider nichts dazu sagen, weil er sie nicht gehört habe. Nun bekommt Scholz zum Europatag vor dem Europa-Parlament in Straßburg seine mit Spannung erwartete zweite Chance – und eine der wichtigsten Adressatinnen ist nicht da: Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen feiert lieber zeitgleich in Kiew den ersten Europatag der Ukraine.

Wenigstens tut ihm einer aus der deutschen Opposition den Gefallen, dass sich nach der Rede nicht nur die eigenen Sozialdemokraten applaudierend erheben, sondern auch die übrigen Fraktionen der politischen Mitte. EVP-Europa-Abgeordneter David McAllister federt sofort hoch nach der finalen Scholz-Beschwörung: „Die Zukunft – unsere Zukunft – ist die Europäische Union. Schönen Dank!“ Viele andere folgen dem EVP-Politiker. Aber schnell wird klar, dass die körperliche Erhebung aus Höflichkeit, nicht aus Begeisterung erfolgt.

Denn die Straßburger Rede ist die Prager Rede noch mal mit noch mehr Allgemeinplätzen erzählt. Zum Beispiel das, was Scholz einleitet mit dem Hinweis, es müsse noch mehr hinzukommen zu mehr Entscheidungen mit qualifizierter Mehrheit, zur Achtung der demokratischen Prinzipien, zu mehr Rechten für die Kommission, gegen Vertragsverletzungen einzelner Staaten vorzugehen. Nämlich: „Wir Europäerinnen und Europäer müssen uns der Zukunft öffnen, ohne Wenn und Aber.“ Es sind Sätze, bei denen sich natürlich keine Hand zum Beifall rührt. Eher schon bei den nachfolgenden Feststellungen, ein gemeinsames Asylsystem unter Dach und Fach bringen zu wollen, zumal Deutschland die irreguläre Migration beschränken, an regulärer aber interessiert sei.

Die Zustimmung zur Rede kommt in der nachfolgenden Debatte zunächst nur von den Liberalen und aus den eigenen Reihen. Die sozialdemokratische Fraktionschefin Iratxe Garcia Pérez aus Spanien freut sich, „Señor Scholz“ in Straßburg zu treffen, besonders an einem Europatag, der dieses Mal kurz vor dem 160-Jährigen der deutschen SPD liege. Und für die FDP markiert die Parlamentsvizepräsidentin Nicola Beer die Technologie-Offenheit der Berliner Ampel-Koalition und sagt: „Danke, Herr Kanzler.“

Weber: „Europa braucht Führung!“

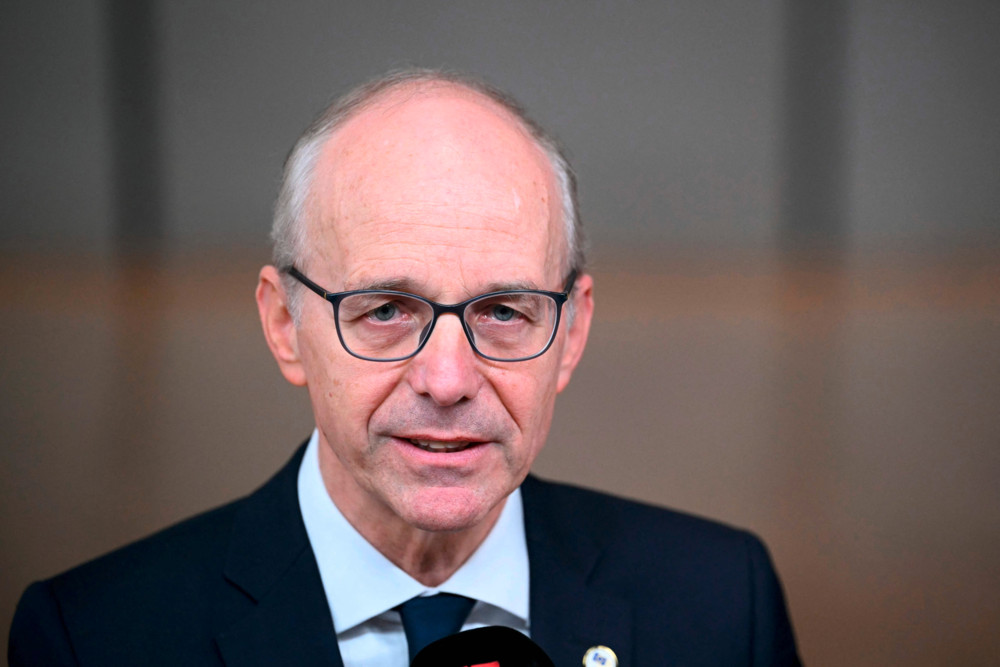

Doch die lange Reihe der Scholz-Kritiker eröffnet Manfred Weber, Chef der christlich-konservativen EVP-Fraktion, mit der Feststellung: „Herr Bundeskanzler, wir brauchen keine weiteren Grundsatzreden! Wir brauchen jetzt den Mut, Europa in die Zukunft zu führen. Europa braucht Führung!“ Konkret will er, dass Scholz seinen Einfluss im Rat der Staats- und Regierungschefs nutzt, um nicht mehr nur von notwendigen Reformen zu sprechen, sondern möglichst bald auch einen Konvent einzuberufen, um die Reformen anzugehen. Er sichert Scholz dabei die Unterstützung des Parlamentes zu.

Turbulent wird es, als Terry Reintke, Fraktionsvorsitzende der Grünen-Fraktion, den Kanzler hart angeht. Das Bild eines Kanzlers, der liefere, sei in den letzten Monaten verblasst. „Sie lassen laufen, statt sich klar zu positionieren“, hält sie als wichtige deutsche Grünen-Politikerin dem Chef der eigenen Regierungskoalition vor. Sie wolle ihn „kämpfen sehen“, vor allem, wie seine Partei Lehren aus den Fehlern der Russland-Politik ziehe, statt diese im Umgang mit China zu wiederholen. Litaneiartig wiederholt sie: „Ich wünsche mir einen Bundeskanzler, der …“ – und hat dann offenbar doch eher einen Kanzler der Grünen vor Augen als diesen SPD-Europaredner von Straßburg.

Der AfD-Europa-Abgeordnete Gunnar Beck wirft der Bundesregierung ein „Helfersyndrom“ vor. Die Deutschen seien verrückt und gehörten auf die Couch. Der Vorsitzende der Linken-Fraktion, Martin Schirdewan, hält dem Kanzler vor, zu wenig gegen die „Gierflation der Superreichen“ zu unternehmen. Weil sich Scholz auch auf den ersten sozialdemokratischen Kanzler bezogen hat, tut es Schirdewan nun auch: „Ich bin mir sicher, Herr Bundeskanzler, dass Ihr Vorgänger Willy Brandt diesen Irrweg von Aufrüstung und Militarisierung europäischer Außenpolitik entschieden abgelehnt und sich gerade jetzt für Frieden und Abrüstung eingesetzt hätte.“

Ohne Reformen sei EU nur noch „belanglos“

Scholz erhält als Initial-Redner zum Schluss noch mal das Wort. Und legt nun legt mächtig los. Die abgehoben-abgeklärte Sprache der Grundsatzrede mit ihrer dezenten Gestik wird plötzlich leidenschaftlich. „Wirklich peinlich“, nennt Scholz nun, dass die Westbalkan-Staaten nach all den Jahren noch nicht in der EU seien und appelliert direkt an einzelne Parteivertreter im Saal, mit ihm an einem Strang zu ziehen. Er will die Reformen der EU nun „wirklich zustande bringen“, weil die Europäer in einer Welt von zehn Milliarden Menschen sonst nur noch „belanglos“ seien. Entschieden wehrt er sich gegen den Vorwurf, bei der Militärhilfe für die Ukraine zu zögerlich gewesen zu sein. Das sei alles „behutsam mit Freunden und Partnern abgestimmt“ gewesen und habe dazu geführt, dass Deutschland bei den Waffenlieferungen Vorreiter sei und dies auch bleiben werde.

Auch beim grünen Umbau Europas wird er nachdrücklich. Und nimmt sich dann den Linken-Chef vor. Für die Entspannungspolitik von Brandt und Schmidt sei die Verteidigungsfähigkeit die Voraussetzung gewesen – mit vier Prozent der Wirtschaftsleistung als Ausgaben für die Verteidigung statt der nun angepeilten zwei. NATO und EU charakterisiert Scholz abschließend als Friedensbündnisse, die niemanden bedrohten, aber dafür einträten, dass Grenzen nicht gewaltsam verändert werden dürften – als Grundlage des Friedens in der Welt.

De Maart

De Maart

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können