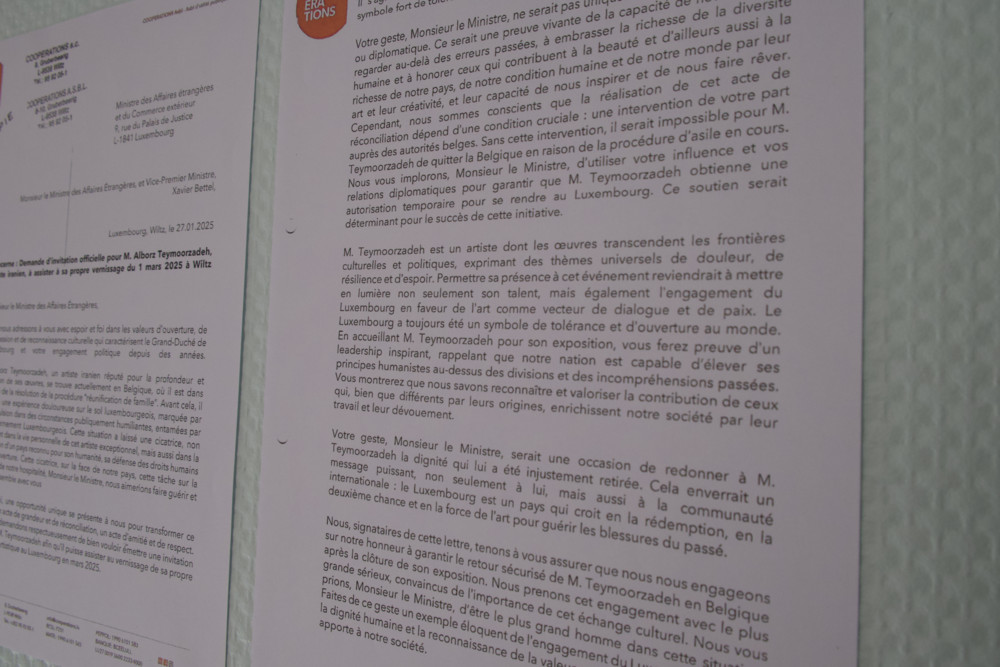

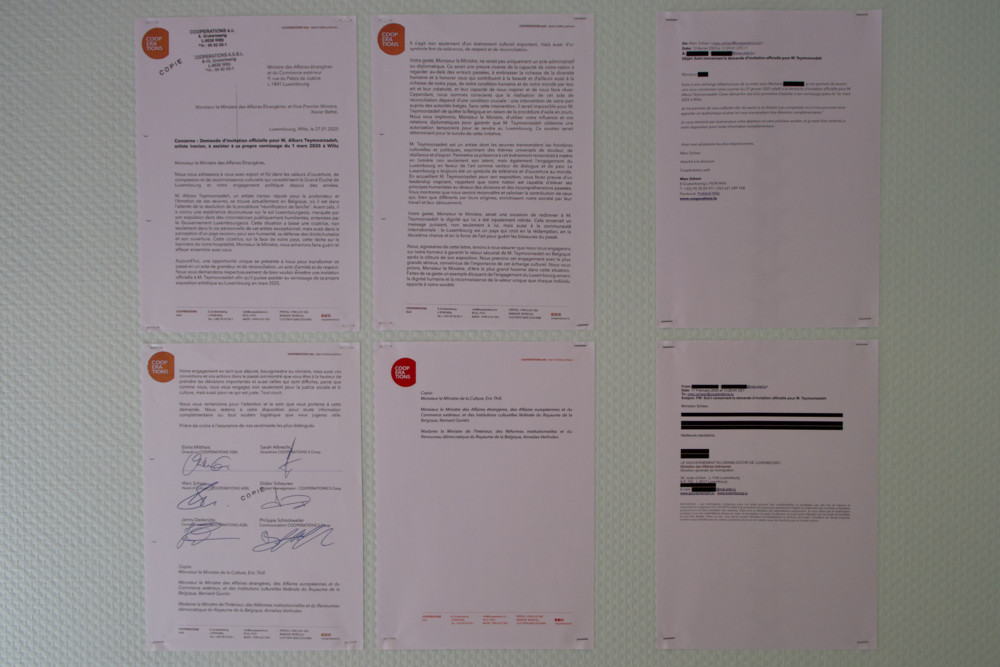

„Monsieur le Ministre des Affaires étrangères, nous nous adressons à vous avec espoir et foi dans les valeurs d’ouverture, de compassion et de reconnaissance culturelle qui caractérisent le Grand-Duché de Luxembourg et votre engagement politique depuis des années.“ So lautet der erste Satz eines Briefes, der an diesem Samstag direkt neben der Eingangstür des Ausstellungsraums im Wiltzer Prabbeli an eine Wand getackert wurde.

Der Brief des Wiltzer „Cooperations“-Vereins ist an das Außenministerium gerichtet. Ein Antrag. Eine Hoffnung. Eine Bitte: dem Künstler Alborz Teymoorzadeh die Einreise zu seiner eigenen Vernissage zu ermöglichen.

Doch die Antwort des Ministeriums, in Teilen geschwärzt, ist knapp und ernüchternd. Drei Zeilen, die einem dreiseitigen Appell gegenüberstehen. Ein kühles Statement. Und eine große Enttäuschung für jene, die bis zur letzten Minute hofften, dass Teymoorzadeh doch noch erscheinen würde.

Auch wenn jene politischen Verantwortlichen, die mit seinem Fall in Verbindung gewesen sind, der Vernissage fernbleiben, versammelt sich ein breites Publikum: Presse, Kulturschaffende, Vertreter*innen der Gemeinde und nationaler Kulturinstitutionen.

Ein Künstler ohne Land

Doch Alborz Teymoorzadeh fehlt. Der Künstler, dessen Werke die Eröffnungsausstellung der Projektreihe „Dialogue“ (siehe Tageblatt vom 30. Januar) prägen, darf nicht anwesend sein. Ein Mann, der fünf Jahre in Luxemburg gelebt, studiert und gearbeitet hat. Nun ist er ausgewiesen. Sein Asylantrag wurde abgelehnt, mit der Begründung, seine Kunst bringe „keinen wirtschaftlichen Mehrwert“.

Dabei spricht seine Arbeit eine ganz eigene Sprache. In der Serie „Eternelles instantanéités“ dreht sich alles um Zeit, Bewegung und den menschlichen Körper. Seine Fotografien wirken nicht wie starre Momentaufnahmen – sie fließen, als würde die Zeit selbst in Bewegung geraten. Körper verzerren sich, Hände greifen nach Unsichtbarem, Architektur verschmilzt mit der Landschaft.

Körper vervielfältigen sich, verschmelzen, verwandeln sich. Licht und Schatten spielen miteinander, überlagerte Sequenzen erzeugen faszinierende Effekte. So entsteht ein künstlerischer Kommentar zur Gleichzeitigkeit, zur Fragilität von Identität und Raum.

Besucherinnen und Besucher werden durch eine bewusst gestaltete Raumführung in einen visuellen Dialog mit den Werken verwickelt, in dem sich Perspektiven verschieben. Videoinstallationen ergänzen die Fotografien und verstärken das Gefühl von Bewegung und Veränderung. Sanfte Klänge begleiten den Rundgang und lassen die Kunst noch intensiver wirken. Die Bilder erscheinen zugleich wild und präzise komponiert – nichts geschieht zufällig, und doch steckt in ihnen eine spürbare, unbändige Energie.

„Diese Ausstellung ist ein Statement“, sagt Marc Scheer, Programmdirektor von „Cooperations“ und Mitinitiator des „Dialogue“-Projekts. „Es ist eine Antwort auf eine Entscheidung, die wir nicht nachvollziehen können. Aber vor allem ist sie ein künstlerisches Statement. Wir unterstützen einen Künstler, der zwölf Jahre an einem Projekt gearbeitet hat – und das verdient Anerkennung.“ In seiner Begrüßungsrede sagt er klar: „Kunst ist nicht nur Ästhetik. Sie ist Dialog, Erinnerung, eine Plattform für Veränderung.“

Die Absurdität des „wirtschaftlichen Mehrwerts“

Auch Enrico Lunghi, Ausstellungskurator und ehemaliger Direktor des Mudam, kann die Entscheidung der Regierung nicht nachvollziehen. Er lernte Teymoorzadeh damals an der Uni kennen, wo er als Architekturprofessor tätig war: „Als Student war Alborz enorm aktiv. Er hat Fragen gestellt, mitgedacht, sich eingebracht. Er war neugierig und zutiefst von seiner persischen Herkunft geprägt. Und dann liest man diesen Satz: Seine Kunst bringe keinen wirtschaftlichen Mehrwert. Das ist Blödsinn.“

Er führt aus: „Der Mehrwert, den Künstler wie er bringen, liegt nicht nur in ihrer Arbeit an sich. Es sind Menschen, die etwas erschaffen, die Schönheit und Kultur in die Welt bringen. Sein Zugang zu Kunst war immer interdisziplinär. Er hat mit Architektur gearbeitet, mit Theater, mit Fotografie – aber immer mit einer tiefen, philosophischen Ebene.“

Selbst aus einer rein ökonomischen Perspektive ist die Argumentation in seinen Augen unsinnig: „Fotografien werden gedruckt, Rahmen gebaut, Werke verkauft, Steuern bezahlt. Das ist ein wirtschaftlicher Kreislauf. Wer das nicht sieht, ist blind.“

Nach dem Studium hielten die beiden nur sporadisch Kontakt. Bis der Schock kam: „Ich las in der Zeitung, dass er aus Luxemburg ausgewiesen wurde. Ich konnte es nicht glauben. Ich habe ihm sofort geschrieben.“ Lunghi reagierte spontan: „Ich wollte ihm einfach mein Mitgefühl ausdrücken, aber dann dachte ich: Nein, das muss öffentlich gemacht werden.“ Sein offener Brief wurde schnell verbreitet. „Ich hätte nie erwartet, dass er so viel Resonanz bekommt, aber es hat gezeigt, dass diese Entscheidung absurd war.“

Vor zwei Monaten dann kam ein Anruf. „Alborz fragte mich: ‚Enrico, ich bin eingeladen worden, eine Ausstellung in Wiltz zu machen. Willst du der Kurator sein?‘ Natürlich wollte ich! Ich finde es großartig, dass ,Cooperations‘ ihn eingeladen haben. Das zeigt: Hier ist jemand, den die Politik als unerwünscht abgestempelt hat, doch in Wahrheit bereichert er uns enorm.“

Die Konzeption der Ausstellung war jedoch eine Herausforderung: Alles musste aus der Ferne organisiert werden, ohne direkten Austausch. „Normalerweise arbeiten Kurator und Künstler gemeinsam im Raum, man testet, verschiebt“, erklärt Lunghi. „Hier war das unmöglich. Also habe ich stundenlang versucht, den Raum so zu verstehen, dass seine Stimme durch die Werke spricht.“

Die Ausstellung selbst ist eine visuelle Herausforderung. „Seine Werke spielen mit Zeit, mit Bewegung, mit Fragmenten der Realität“, erklärt Lunghi. „Es erinnert an den italienischen Futurismus, der versuchte, Dynamik in statische Bilder zu bringen.“

Kunst als Widerstand

Doch hinter der ganzen Geschichte steht eine größere Frage: Was bedeutet es, wenn ein Land entscheidet, dass Kunst keinen Wert hat? Wie misst man den Wert von Kunst? In Ticketverkäufen? In Steueraufkommen? Lunghi ist sich sicher: „Ein Land, das nur in Zahlen denkt, verliert sich selbst.“

Er sieht darin eine generelle Kurzsichtigkeit: „In Luxemburg dreht sich alles um Banken, um Geld. Meiner Meinung nach zeigt das nur, dass sie blind sind für die wahren Werte unserer Gesellschaft. Denn Kultur ist das, was bleibt. Sie glauben, sie arbeiten für das Land, für dessen Zukunft, aber in Wahrheit denken sie nur an das Hier und Jetzt. Alborz stammt aus einer Kultur, die über 5.000 Jahre alt ist. Und ich bezweifle, dass sich in 5.000 Jahren oder auch nur in 50 noch irgendjemand an unsere heutigen Politiker*innen erinnern wird.“

Er hofft, dass die Besucher*innen der Ausstellung mit Mut hinausgehen: Mut, sich gegen Ungerechtigkeit zu wehren, Mut, Dinge zu hinterfragen, Mut, für das einzustehen, woran sie glauben. Lunghi hatte es bereits in seinem offenen Brief angedeutet: „Die Kunstgeschichte ist voll von Künstler*innen, die abgelehnt wurden – und später ihre Kritiker*innen beschämten. Ich bin sicher, dass Alborz seinen Weg machen wird.“

Teymoorzadeh selbst bleibt bescheiden. „It’s not about me“, sagt er in einem Telefonat mit Mitorganisator Didier Scheuren. Doch seine Abwesenheit spricht lauter als jedes Wort. Seine Geschichte steht exemplarisch für eine Gesellschaft, die den Wert von Kunst an wirtschaftlichen Maßstäben misst.

Die Ausstellung „Eternelles instantanéités“ von Alborz Teymoorzadeh ist noch bis zum 30. April im Wiltzer Kunstraum Prabbeli, 8, Gruberbeerig, zu sehen.

De Maart

De Maart

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können