Eine Frau hängt – in ein Tuch geschlungen – mit dem Kopf nach unten von der Decke, als würde sie eine artistische Übung der Sportgymnastik praktizieren. Ihre anmutige, fast meditative Haltung steht im krassen Gegensatz zu ihrer kargen Umgebung. Sie befindet sich in einem kahlen, leeren Raum, dessen Fenster mit Eisenstäben gesichert ist. Sonnenstrahlen dringen durch das Gitter. Sie fallen auf den fast nackten Körper, von dem eine Dynamik und zugleich innere Ruhe ausgeht. Um die Silhouette der Frau verlaufen persische Schriftzüge, die „ein Lied der Freiheit singen“, erklärt Zahra. Von ihr stammt das Gemälde.

Ein weiteres Bild der Künstlerin vermittelt, dass sie zwar physisch nicht in ihrem Land ist, doch Geist, Herz und Seele nach wie vor dort verankert seien, wie sie sagt. In diesem Gemälde ist eine Frau zu sehen, vor deren Kopf ein persischer Teppich den oberen Teil der Leinwand ziert – ein Symbol, das Erinnerungen an den Iran weckt. Zahra ist dort geboren und aufgewachsen, studierte Architektur und arbeitete unter anderem für eine Zeitung. Ihr Bruder und ihre Schwester leben noch immer dort, und ihr Vater leitet ein Unternehmen.

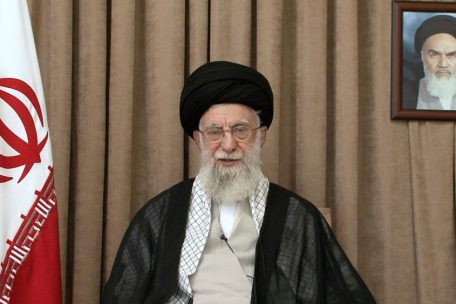

Sie werden seit Jahrzehnten von dem herrschenden Mullah-Regime unterdrückt, seit der Islamischen Revolution von 1979, die zum Sturz des Monarchen Schah Mohammad Reza Pahlavi und zur Rückkehr des Revolutionsführers Ajatollah Ruhollah Chomeini führte. Die muslimischen Herrscher haben bis heute mit allen Mitteln an der Macht festgehalten. Nach dem Ende des Zwölf-Tage-Kriegs gegen Israel versuchen die Machthaber nun, zu zeigen, dass jede Hoffnung auf einen Wandel im Land vergebens ist. Über die ihnen treuen Medien verbreiten sie Angst. Regimekritiker werden als israelische Spione bezeichnet. Verhaftungen und die Exekution von Todesurteilen sollen die Härte des Regimes unterstreichen: wie schon während des Ersten Golfkriegs gegen den Irak (1980-1988), als Chomeini die Opposition von der gemäßigten Geistlichkeit bis zu demokratischen Gruppen gegen sich ausschaltete – sein Nachfolger Ali Chamenei hat diesen Kurs bis heute fortgesetzt. „Die Waffenruhe mit Israel hat die Repressionsmaschinerie des iranischen Regimes wieder zum Laufen gebracht“, schreibt die für verschiedene Zeitungen arbeitende Journalistin Mahtab Gholizadeh.

Vor allem religiöse Minderheiten leiden unter den Repressionen, so etwa die jüdische, die der Krieg gegen Israel in Gefahr gebracht habe. Während die Juden in Iran lange Zeit relativ unbehelligt lebten und nach Gholizadehs Worten „ein fester Teil der iranischen Gesellschaft“ sind, trafen die Repressionen die Angehörigen der Bahai-Glaubensgemeinschaft härter. Ihre Unterdrückung durch das Regime hat sich in den vergangenen Jahren noch verschärft. Die Bahai, die an das universale Prinzip von der Einheit der Menschheit glauben und die Stifter der Weltreligionen als Boten ein und desselben Gottes sehen, werden systematisch unterdrückt. Das reicht von Schikanen im Alltag, etwa dem Verbot zu studieren, über Inhaftierungen und Verhören bis hin zu Mord und Hinrichtungen.

Der Hoffnungsträger

Die politische Opposition lebt seit Jahrzehnten im Ausland. Einer der größten Hoffnungsträger ist der im US-Exil lebende Reza Pahlavi, der älteste Sohn des letzten Schahs und einstige Kronprinz, der sich als politische Führungsfigur inszeniert. Viele wünschen sich, dass er in den Iran zurückkehrt. Bei einer Pressekonferenz rief er zum Umsturz auf. Einen Bürgerkrieg schloss der 64-Jährige jedoch aus. Für viele symbolisiert er die Nostalgie einer vermeintlich glorreichen Vergangenheit. Für die Generation der Eltern und Großeltern der Künstlerin war die Zeit des Schahs (1941-1979) eine goldene Zeit, die zwar nicht von politischer, aber von gesellschaftlicher Freiheit geprägt war. „Die Mitglieder meiner Familie lebten damals frei und offen“, sagt Zahra. Allerdings war es vor allem die wohlhabende Schicht, die diese Vorzüge genoss.

Besonders in der Hauptstadt lehnt heute eine große Mehrheit die Islamische Republik ab. Doch die Hoffnung hat oft getrogen. Seit den 1980er-Jahren gab es im Abstand von einigen Jahren Aufstände in Iran, nicht zuletzt als Folge ökonomischer und sozialer Krisen. Der Widerstand wurde jedes Mal blutig niedergeschlagen. Tausende Menschen mussten sterben, wie nach der Protestwelle ab 2022, die von dem durch Polizeigewalt herbeigeführten Tod von Jina Mahsa Amini in Teheran hervorgerufen wurde. Die 22-jährige Kurdin wurde von der islamischen Sittenpolizei festgenommen und misshandelt, weil ihr Kopftuch angeblich nicht richtig saß. Aus Solidarität mit Amini verstießen unzählige Frauen absichtlich gegen die Kleiderordnung, indem sie unter dem Slogan „Jin, Jiyan, Azadi“ (Frau, Leben, Freiheit) ihre Kopftücher abnahmen oder sich die Haare öffentlich abschnitten. Die Proteste fanden weltweit Unterstützung. Doch einmal mehr reagierte das iranische Regime mit unerbittlicher Gewalt. Nach Angaben der Vereinten Nationen wurden 2024 mindestens 901 Menschen im Iran hingerichtet. Seit Jahresbeginn hat die Zahl der Exekutionen weiter zugenommen.

Nur die Menschen im Iran können und sollen über ihre Zukunft entscheiden

In den vergangenen Jahrzehnten wechselten in Iran Phasen der Lockerung mit stärkeren Restriktionen, denen auch die Künstlerin ausgesetzt war. Auch ihr sei es immer wieder vorgekommen, dass sie als Journalistin festgenommen wurde und man ihr die Kamera abnahm. „Einmal sagten sie, ich hätte illegal Fotos gemacht“, erinnert sich Zahra. „Sie verhörten mich fünf Stunden lang.“ Wie sie schließlich nach Luxemburg kam, wo etwa zweitausend Iraner leben, will die junge Frau nicht sagen. Der Anfang im Großherzogtum sei für sie schwierig gewesen. „Ich hatte Angst und litt an Schlaflosigkeit, weil ich großes Heimweh hatte“, erinnert sie sich. „Ich fiel in eine Depression und musste für zwei Monate ins Krankenhaus. In dieser Zeit kam ich zur Malerei. Diese half mir und verlieh mir neuen Mut.“ Zahra belegte Kurse und gab sogar selbst Unterricht. Und sie stellte ihre Bilder aus.

Ambivalentes Gefühl

„Obwohl ich mich heute hier in Luxemburg zu Hause fühle, liebe ich meine Heimat nach wie vor. Meine Sehnsucht gilt insbesondere Teheran“, sagt die Künstlerin stolz. „Nicht nur, weil ich dort Familie und Freunde aus den verschiedensten Religionen habe, sondern Teheran eine fantastische Stadt ist – und Iran ein magisches Land.“ Die Vielfalt und der Reiz einer Metropole wie Teheran mit seiner Kultur und den verschiedenen Subkulturen waren der Nährboden für ein reichhaltiges Kunstschaffen, weiß sie. Und sie sind eine Quelle ständiger Inspiration für sie. Wenn Zahra über die jahrtausendealte Zivilisation und die persische Geschichte spricht, denkt sie zugleich an die Zukunft: „Das iranische Volk sehnt sich nach Freiheit und Wohlstand, aber auch nach sozialer Gerechtigkeit und einer vollständigen Trennung von Religion und Staat. Und nach einer Rückkehr zur alten Würde und Größe.“

Sie mache sich große Sorgen, sagt die Künstlerin, denn fast ihre ganze Familie sei noch im Land. Als Israel am 13. Juni unter dem Codenamen „Operation Rising Lion“ die Angriffe auf den Iran startete und der israelisch-iranische Krieg begann, war das Gefühl der Iranerin so ambivalent wie das vieler Menschen der iranischen Diaspora weltweit. Einerseits setzte sie ihre Hoffnung in die gezielten Angriffe der israelischen Armee auf die Verantwortlichen des Regimes. „Zum anderen habe ich Angst um meine Familie“, sagt Zahra. Sie weiß: „Einen wirklichen Regimewechsel wird es nur geben, wenn er aus dem iranischen Volk selbst kommt. Nur die Menschen im Iran können und sollen über ihre Zukunft entscheiden.“

*Name von der Redaktion geändert

De Maart

De Maart

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können