Tageblatt: Warum haben Sie Ihren Satelliten Poquito genannt?

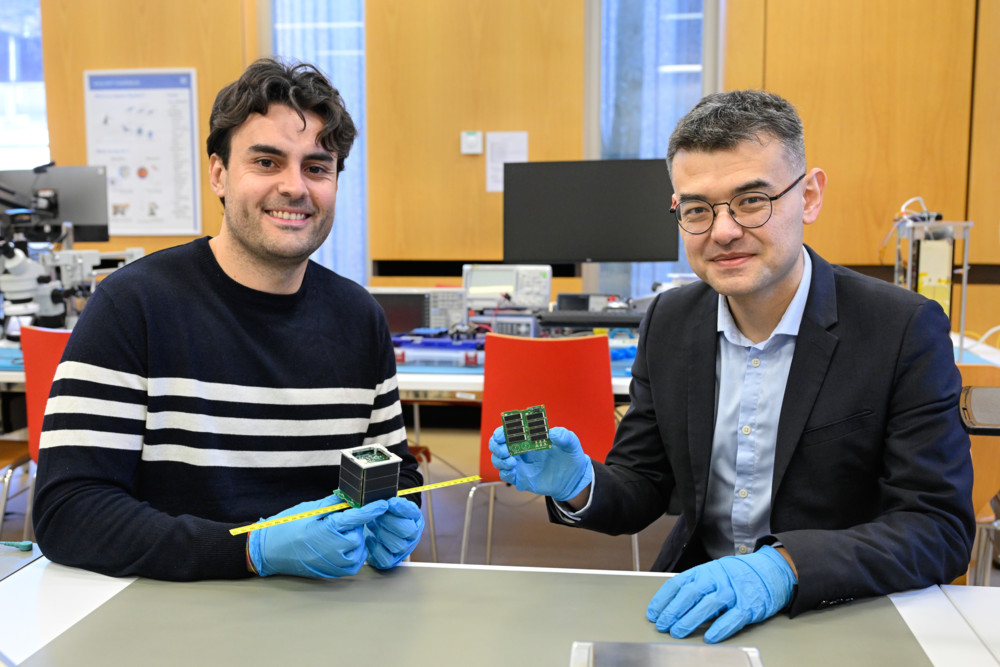

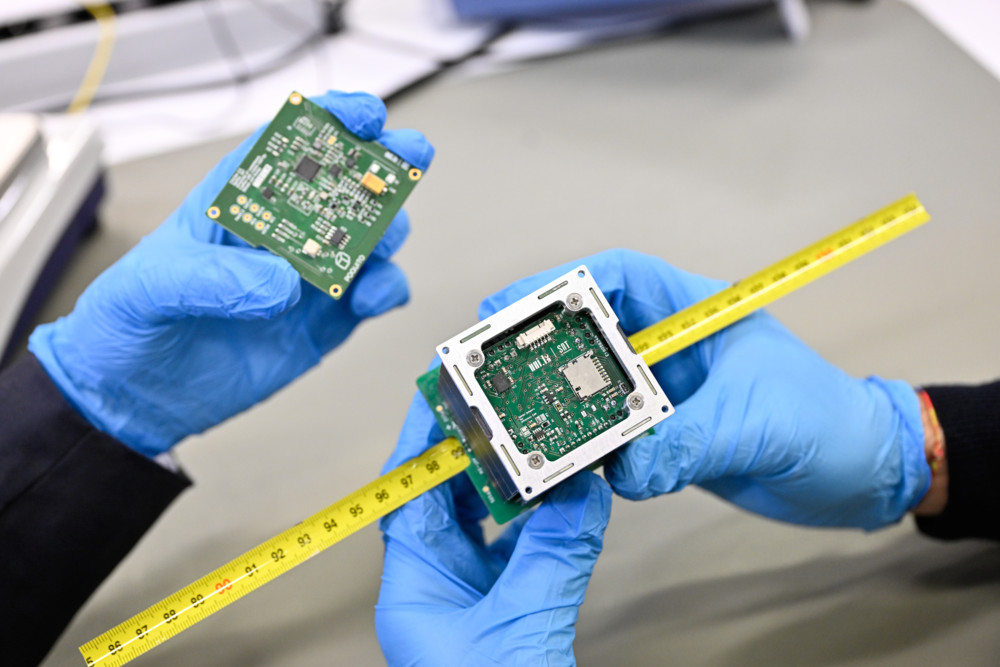

Vittorio Franzese: Zum einen heißt er Poquito, weil wir den Namen mögen. Wir haben eine mexikanische Doktorandin in unserem Team, das den Satelliten entwickelt hat, und sie hatte die Idee: „Das ist ein poquito Satellit“ – weil er sehr klein ist. Das hat uns gefallen. Und wie das immer so ist, nachdem wir den Namen hatten als Akronym, haben wir den richtigen Titel entwickelt: PocketQube for In-Orbit Technology Operations. Es ist dieser Satellit hier (hält ihn hoch), etwa die Größe eines Zauberwürfels. An der Spitze der Forschung zu Raumfahrttechnik. Weil Satelliten traditionell sehr groß und schwer sind. Nun gibt es diesen Trend zur Miniaturisierung. Viele Satelliten wiegen von 20 bis 200 Kilogramm, Poquito wiegt weniger als 200 Gramm.

Warum werden Satelliten kleiner? Gibt es weniger Platz im Orbit?

V.F.: Es gibt verschiedene Gründe für Miniaturisierung. Im Weltall ist jedes Gramm teuer. Wenn man einen 200 Kilogramm schweren Satelliten ins All befördern will, sind die Kosten entsprechend höher, wegen der Trägerrakete. Wenn man das Gewicht des Satelliten reduzieren kann, senkt man die Kosten für eine einzelne Weltraummission. Auf diese Weise können mehr und mehr Akteure am Weltraummarkt teilhaben – jenseits von Weltraumbehörden oder großen Firmen. Universitäten, aber selbst Oberstufenschüler können ihre eigenen Satelliten entwickeln und starten. Das ist eine gewaltige Veränderung im Vergleich zu vor 20, 30 Jahren.

Im Weltall ist jedes Gramm teuer

Mehr als 10.000 Satelliten umkreisen die Erde aktuell – und dann sollen auch noch Schulen mitmachen?

V.F.: Natürlich muss man alle Regeln erfüllen, die so ein Satellitenstart voraussetzt. Wenn man einen Satelliten entwickelt, heißt das nicht automatisch, dass man ihn ins All schicken kann. Es gibt eine Qualifikationsphase, eine Testphase, eine Flugvorbereitungsphase, in denen man zeigen muss, dass der Satellit alle Voraussetzungen für ein Weltallobjekt erfüllt. Das bedeutet, man darf keine Gefahr für andere Satelliten oder Menschen darstellen; man muss seine Position im Orbit nach einer festgelegten Anzahl von Jahren wieder freigeben – und man darf keinen Weltraummüll produzieren. Man kann sagen: Oberstufenschüler können einen Satelliten entwickeln, aber es ist jetzt nicht so einfach, ihn tatsächlich ins All zu schicken.

Poquito startet am Dienstagabend luxemburgischer Zeit mit einer SpaceX-Rakete von Kalifornien aus ins Weltall. Ich nehme an, die hat nicht nur den kleinen Satelliten an Bord?

V.F.: SpaceX hat diese Reihe von Missionen, die Transporter heißen. Und diese Mission transportiert ganz buchstäblich verschiedene Satelliten in den Orbit. In unserem Fall steckt Poquito in einem Gestell, in dem viele „Pocket Cubes“ sind. Dieses Gestell ist Teil eines anderen Satelliten, ein Weltraumtaxi sozusagen, das wiederum in der Falcon-9-Rakete von SpaceX steckt.

Was wird Poquitos Mission sein, wenn er den Orbit erreicht hat?

V.F.: Poquito hat zwei Hauptziele. Zum einen geht es darum, die miniaturisierten Technologien, die wir entwickelt haben, zu demonstrieren. Wir werden ein miniaturisiertes Betriebskontrollsystem und die Datenkommunikation zwischen zwei Satelliten testen. Zum anderen war Poquito ein pädagogisches Instrument für unsere Doktoranden und Master-Studierende. Das ist ziemlich einzigartig. Weil es sehr schwer ist, alle Phasen der Entwicklung einer Weltraummission im Rahmen eines Studiengangs an der Uni zu erleben. Man lernt nicht nur die Theorie, sondern sieht auch angewandte Raumfahrttechnik. Das ist großartig für Luxemburg. Weil Studierende, die ihren Abschluss an der Uni.lu gemacht haben, werden den gesamten Prozess verfolgt haben. Wenn sie dann einen Job in einem Unternehmen bekommen, haben sie schon echte praktische Erfahrung.

Andreas Hein: So ein kleiner Satellit ist neun Monate bis ein Jahr in der Entwicklung. Studierende können also am gesamten Prozess teilhaben. Um das mit traditionellen Satelliten zu vergleichen, die normalerweise von Universitäten entwickelt werden (hebt ein etwas größeres Modell hoch) – diese „Cubesats“ sind etwa so groß wie ein Schuhkarton. Um so etwas zu entwickeln, braucht man drei bis acht Jahre. Das bedeutet, dass Studierende, die am Anfang des Projektes beteiligt sind, dessen Start nicht mehr sehen werden. Das ist das Besondere an unserem Projekt.

Damit ist die größte Herausforderung wohl, wie man all die Technik in diesen kleinen Würfel bekommt?

V.F.: Große Satelliten haben einen großen Vorteil: Redundanz. Man kann große, leistungsstarke Sensoren verbauen – und zwar viele. Das Gleiche gilt für die Schubdüsen. Kleine Satelliten haben keine großen Sensoren – und sie haben auch nur einen. Man muss sich auf das konzentrieren, was man wirklich braucht, und gleichzeitig sichergehen, dass alle Hauptfunktionen des Satelliten gegeben sind: Energiegeneration durch die Sonne, die Kontrolle über die Ausrichtung im Weltall, die Kommunikation mit der Erde. Und das alles mit immer nur einer, miniaturisierten Komponente.

A.H.: Das ist wie der Unterschied zwischen einem Auto und einem Motorroller. Man kann mit beiden fahren, aber wenn man einen Motorroller baut, muss man ein bisschen anders denken, als wenn man ein Auto entwickelt.

Sie haben das Stichwort Nachhaltigkeit schon erwähnt. Die Mission soll drei Jahre dauern. Was passiert danach mit dem Satelliten?

V.F.: Poquito wird in einen tiefen Erdorbit geschickt, auf eine Höhe von 525 Kilometern. Auf dieser Höhe gibt es noch Partikel in der Atmosphäre. Bei jeder Umrundung des Satelliten ist er deshalb Widerstand ausgesetzt, der ihn verlangsamt. Wir dürfen uns seinen Flug nicht als Orbit vorstellen, sondern als Spirale, die Erde zieht ihn immer mehr an. Nach drei Jahren gibt es ein „natürliches Zerfallsereignis“, das heißt: Auf der Spirale nach unten wird der Widerstand irgendwann so stark, dass der Satellit komplett in der Erdatmosphäre verbrennen wird. So können wir Platz schaffen für einen neuen Satelliten.

Wenn man mit anderen Unternehmen oder Behörden zusammenarbeiten will, ist es gut, wenn man schon einmal etwas ins All geschickt hat

Wenn Sie drei Jahre in die Zukunft schauen: Was wäre das beste Ergebnis dieser Mission?

V.F.: Das beste Ergebnis wäre, wenn wir im Laufe der drei Jahre mit dem Satelliten kommunizieren und all unsere Experimente durchführen könnten. Nun ist Poquito der erste Satellit, den wir vollständig selbst an der Uni entwickelt haben. Das wird nicht einfach und wäre ein großer Erfolg.

Für die Universität ist das ein historisches Ereignis. Sind weitere Weltraummissionen geplant?

A.H.: Wir hoffen natürlich, dass es viele weitere Missionen geben wird. Diese könnten in eine ähnliche Richtung gehen. Wir wollen Technologien im Weltall demonstrieren – zu einem frühen Zeitpunkt, in der Forschung und Entwicklung. Zu einem späteren Zeitpunkt könnten diese Technologien dann kommerzialisiert werden. Das Weltall ist eine sehr feindselige Umgebung. Weltraumbehörden nutzen normalerweise nur Komponenten, bei denen sie ziemlich sicher sein können, dass sie tatsächlich im Weltall funktionieren. Man muss sie also schon vorher ins Weltall bringen und dort testen, sonst werden sie nicht benutzt.

Weltraumerkundung ist ein wichtiger und wachsender Markt in Luxemburg. Schweben Ihnen in Zukunft Kollaborationen mit Unternehmen vor?

A.H.: Definitiv. Dieser Satellit wurde komplett in house entwickelt, um die Erfahrungen zu sammeln. Aber auch um eine Visitenkarte zu haben, um zukünftige Partner anzusprechen. Eine der Besonderheiten des Weltalls ist: Das Eintrittsticket für eine Organisation ist typischerweise, dass man schon mal etwas ins All geschickt und dort betrieben hat. Wenn man mit anderen Unternehmen oder Behörden zusammenarbeiten will, ist es gut, wenn man schon einmal etwas ins All geschickt hat. Auf einer strategischen Ebene erfüllt Poquito genau diesen Zweck.

De Maart

De Maart

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können