Noch kurz vor seinem 90. Geburtstag, als er bereits gebrechlich war und sich kaum mehr der Öffentlichkeit zeigte, sagte Michail Gorbatschow, der alte wie ambivalente Mahner der sowjetisch-russischen Geschichte, einen Satz, der stets seine Lebensüberzeugung gewesen war: „Es darf keinen Krieg geben, wir müssen in Freundschaft leben.“ Ein Jahr nach diesem Satz ließ Wladimir Putin, Gorbatschows Nachfolger, auch wenn Gorbatschow nie russischer Präsident gewesen war, Bomben auf die Ukraine fallen. Eineinhalb Jahre nach dem Satz starb Gorbatschow in Folge einer langen schweren Erkrankung in einem Moskauer Krankenhaus.

Putins Propagandisten frohlocken selbst in diesem Moment der Trauer: „Gorbatschow ist tot. Zeit, das Versprengte wieder einzusammeln“, schrieb etwa Margarita Simonjan, die Chefin des staatlichen Fernsehsenders RT in ihrem Telegram-Kanal. Es ist die Art Verachtung, die Gorbatschow im Russland Putins stets entgegenschlug, weil nicht wenige Menschen im Land, wie auch Putin selbst, den Zerfall des großen Imperiums, dessen Wegbereiter der erste und letzte sowjetische Präsident war, nie überwunden haben.

Friedensengel und Totengräber

Nun ist Krieg, im Heimatland von Gorbatschows Mutter. Er ist ein Symbol dafür, wie unverarbeitet die sowjetische Vergangenheit bis heute in Russland ist und eine völlige Demontage von Gorbatschows Erbe. Seiner Überzeugung von einem Leben in Freiheit und Frieden. Heuchelei und Lüge sind zurück, die Menschen in Russland tun – aus Angst oder auch aus Überzeugung – wieder so, als ginge das Leben einfach weiter, obwohl russische Soldaten ukrainische Städte zerstören und Kinder, Frauen und Männer in einem anderen Land bestialisch töten, weil sie ihnen jegliches Menschsein absprechen. Sie tun so, als sei alles normal, obwohl russische Polizisten ihre eigenen Nachbarn abholen, russische Richter diese Nachbarn für Jahre in die Strafkolonie schicken, weil diese Krieg als Krieg bezeichnen und das tun, was sie aus Zeiten Gorbatschows gelernt haben: kritisieren, unbedingt auch die Führung des eigenen Landes. Der Tod des historisch unvergessenen Mannes, der im Westen stets „Gorbi, der Friedensengel“ geblieben war und in Russland von vielen als „Gorbatsch, der Totengräber der Sowjetunion“ gehasst wird, zeigt auf tragische Weise, welche Epoche mit ihm zu Ende geht.

Michail Gorbatschow, 1932 im nordkaukasischen Gebiet Stawropol geboren, war elf, als der Krieg in sein Dorf kam. Eine ukrainisch-russische Grenzregion. Der Zweite Weltkrieg, den die Russen bis heute Vaterländischer Krieg nennen, dessen Bedeutung Putin entstellt und für seine Politik voller Großmachtphantasien missbraucht, er prägte Gorbatschow ein Leben lang. In nahezu jedem Interview ging er auf die entbehrungsreiche Zeit ein, holte manches Mal auch zu weit aus, allein um das Ausmaß dessen zu zeigen, was ihn stets geleitet hat. Er war ein Verfechter des „Nie wieder“ geblieben, ein Widerpart zum Putin’schen „Wir können es wiederholen“. Die Politik des Kremls hatte er zuletzt, als er noch auftreten konnte, kritisiert. Vor allem im Innern. Hatte Putins Regierungsstil als „Imitation der Demokratie“ bezeichnet. Außenpolitisch aber unterstützte der „Patriot“, als den er sich immer sah, durchaus Putins Pläne. Er hieß die russische Annexion der Krim gut, ging auch zuweilen konform mit Putins immer lauter werdenden Kritik an den USA. Der Überfall auf die Ukraine, so überliefern es zumindest die, die noch Zugang zu seinem Krankenbett hatten, machte den seit Monaten Bettlägerigen allerdings völlig fassungslos.

Gorbatschow war 19 Jahre alt, als er, der Bauernbub, zum Jura-Studium nach Moskau kam. Sein schwerfälliger südrussischer Akzent war stets Anlass für viele im Land, sich über den Mann – selbst als er bereits die höchste Karrierestufe des sowjetischen Einparteienstaates erklommen hatte – lustig zu machen. Der Junge aus dem Dorf verstand schnell, dass sich ihm die Türen erst mit dem Eintritt in die Kommunistische Partei öffneten. Mit seinem Umzug wurde er Mitglied der KPdSU, mit 40 stieg er ins Zentralkomitee auf. Acht Jahre später war er eines der Mitglieder des Politbüros, des höchsten Leitungsgremiums der Partei und somit auch des Staates. Juri Andropow, der damalige Chef des sowjetischen Geheimdienstes KGB, der nach dem Tod Leonid Breschnews auch die Partei führte, förderte den aufstrebenden Genossen. Als nach dem Tod Andropows auch dessen Nachfolger Konstantin Tschernenko am 11. März 1985 starb, übernahm Gorbatschow nur einen Tag später den Posten des Generalsekretärs der Kommunistischen Partei – mit gerade einmal 54 Jahren, ein Jüngling fast im Vergleich mit seinen Vorgängern.

Die Welt lernt russische Begriffe

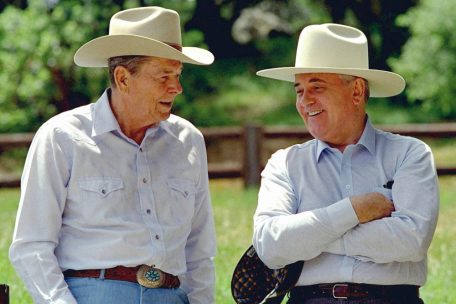

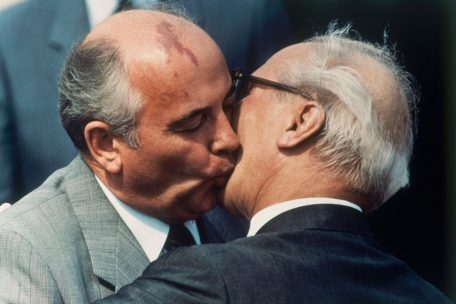

An die Partei und die Sowjetunion glaubte er noch, als sich diese längst in Auflösung befanden. Einer Auflösung, deren Wegbereiter er selbst war – mit seinen Reformen, durch die er die Welt zwei russische Begriffe lehrte: Glasnost (Transparenz) und Perestroika (Umbau). Als er auf dem 27. Parteitag der KPdSU im Februar 1986 von der „Strategie zur Beschleunigung der sozialökonomischen Entwicklung“ sprach, versetze er sein Land in einen stürmischen Denkprozess. Er ließ Eigentum legalisieren, ließ politische Gefangene frei und sowjetische Truppen aus Afghanistan abziehen. Er machte die Deutsche Einheit möglich, verhandelte mit den USA über Abrüstung. 1990 bekam er den Friedensnobelpreis.

Es darf keinen Krieg geben, wir müssen in Freundschaft leben

Durch Gorbatschows Öffnung wurde in der Sowjetunion gezweifelt, gestritten, endlich Politik gemacht. Er nahm den Menschen die Angst vor der Obrigkeit und war – im Gegensatz zu Stalin und Putin – nie der Meinung, dass der Chef immer recht habe. Er ließ sich selbst kritisieren, was ihm auch nach dem Ende der Sowjetunion Stärke verlieh. Dennoch hatte er sich bis ins hohe Alter an den Gedanken gehalten, das sowjetische Imperium, das durch das Sammeln von Territorien, durch Zwang und Gewalt geformt worden war, trotz seines Umbaus zu halten gewesen wäre.

Die Freiheit, die er möglich machte, wurde mit leeren Ladenregalen garniert. In den sowjetischen Republiken forderten immer mehr Menschen ihre Unabhängigkeit. Die Kasachen wollten einen eigenen Staat, die Balten gingen für ihre Selbstständigkeit auf die Straße, im Kaukasus kam es zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen. Das sowjetische Reich zerbröselte.

Altkommunistische Hardliner putschten schließlich, hielten Gorbatschow tagelang auf der Krim fest. Boris Jelzin, der so unerschrocken auf einen Panzer vor dem Weißen Haus in Moskau kletterte, bot den Ewiggestrigen die Stirn – demütigte mit seinem Verbot der KPdSU aber auch deren entführten Generalsekretär. Sechs Jahre nach dem Amtsantritt ging Gorbatschow zusammen mit dem Land, an das er so sehr glaubte und notfalls auch mit Gewalt zusammenzuhalten bereit war. Das Prinzip der Gewalt zur Lösung von Problemen ist bis heute ein fester Bestandteil russischer Politik.

Gorbatschow war gescheitert – und ist gerade durch dieses Scheitern ein Vorbild, zumindest für eine Minderheit in Russland: Er ist bis heute der einzige Staatsmann der russischen Geschichte, der zurücktrat und die Macht durch eine echte Wahl einem anderen überließ. Putin, der nie einen Hehl daraus machte, wie sehr er Gorbatschow und seinen Reformen abgeneigt war, hat mit dem Krieg in der Ukraine Gorbatschows Vermächtnis zunichtegemacht. Hat dessen Träume von einem „gemeinsamen Haus Europa“ zerstört. Für den russischen Präsidenten bedeutet der Verlust des Imperiums mehr als die Freiheiten, die aus Gorbatschows Reformpolitik erwachsen waren.

Gorbatschow versank nach seinem Rückzug schnell in die politische Bedeutungslosigkeit. Mit seiner Stiftung setzte er sich für Menschenrechte und Umweltschutz ein, war Mitinhaber der unabhängigen Nowaja Gaseta. Nach dem Überfall auf die Ukraine und den harschen Mediengesetzen stellte das Blatt die Arbeit ein. Der letzte Sowjetchef lebte zuletzt, bis er ans Krankenbett des Moskauer Zentralkrankenhauses gebunden war, ein einsames Leben auf seiner Staatsdatscha nahe der russischen Hauptstadt. Hier hatte er Helfer, Köchinnen, die ihn mit Pelmeni, den russischen Teigtaschen versorgten, Pfleger, die ihn ins Bett trugen. Und hier hatte er Fotos seiner längst verstorbenen und geliebten Frau Raissa. Viele Fotos. Auf dem Moskauer Friedhof des Neujungfrauenklosters wird er neben seiner Raissa beigesetzt. Wohl ohne hohe ausländische Gäste. Auch das eine Tragik, herausgewachsen aus der Monstrosität des russischen Krieges in der Ukraine.

De Maart

De Maart

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können