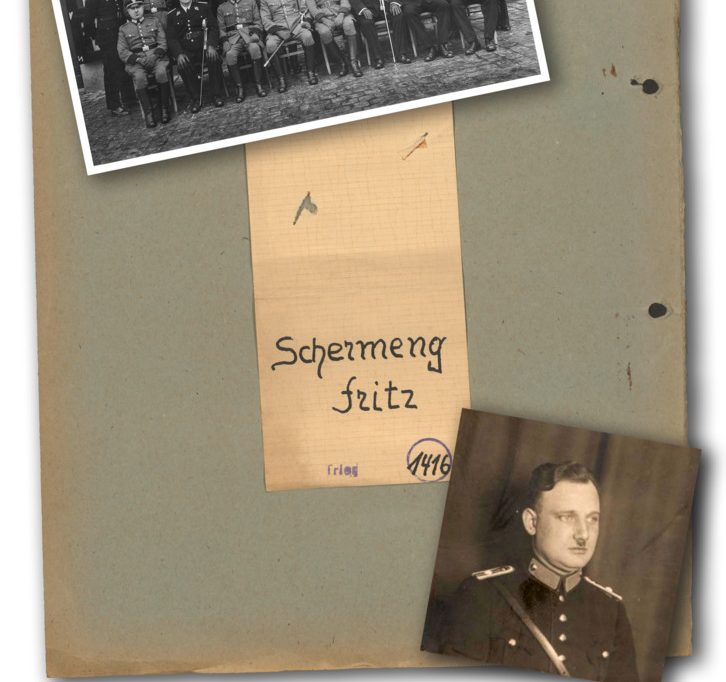

Friedrich Schermeng (*2.11.1900 in Wanne; † 21.2.1976 in Mableton, Georgia, USA) begann seine Karriere 1923 als Polizei-Unterwachtmeister bei der staatlichen Schutzpolizei in Oberhausen. Bis zu seiner Versetzung nach Luxemburg im Jahr 1940 wurde Schermeng mehrmals versetzt, unter anderem nach Köln, Altenkirchen, Idar-Oberstein und Betzdorf/Sieg. Dort arbeitete er im Revier-, Straßen- und Bürodienst. Zudem erreichte er den Rang eines Polizeimeisters und war als Leiter einer Schutzpolizeidienstabteilung tätig.

Schermeng trat der NSDAP im Mai 1933 bei. Dies erfolgte noch vor der Aufnahmesperre, die ausgerufen wurde, nachdem die Mitgliedszahlen nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten in die Höhe geschossen waren. Eigenen Aussagen zufolge soll er u.a. aus jugendlichem Leichtsinn, finanziellen Gründen und auf Drängen der Partei beigetreten sein.

Einsatz in Schifflingen

Die Serie

In der Rubrik „E Bléck duerch d’Lëns“ liefern Historiker*innen einen facettenreichen Blick auf verschiedene zeitgeschichtliche Themen. Wir danken Elisabeth Hoffmann, Charlotte Pinon, Paul Dostert und Daniel Thilman für ihre wertvollen Ratschläge.

Im Zuge der Besatzung Luxemburgs durch die Wehrmacht wurden im August 1940 die ersten Schutzpolizisten in Ortschaften von mehr als 5.000 Einwohnern eingesetzt. Das deutsche Polizeirecht wurde von Gauleiter Gustav Simon im Land eingeführt und die Ordnungspolizei nach deutschem Vorbild aufgebaut. Luxemburgische Gendarmerie- und Polizeikräfte sollten „bereinigt“ und „umgeschult“ werden.

Anfang Oktober 1940 wurde Schermeng nach Luxemburg abgeordnet und nach Schifflingen versetzt. Dort sollte er die Leitung der neuen Dienststelle der Schutzpolizei übernehmen. Am 31. Oktober 1940 hatte der Schifflinger Gemeinderat, in seiner letzten Sitzung vor dessen erzwungener Auflösung, einen Kredit in Höhe von 50.000 Franken für die Einrichtung lokaler NS-Dienststellen gestimmt, darunter auch der Schutzpolizei. Für das Büro der Schupo wurden im Haus des Wirts Nicolas Arensdorff in der Großstraße 28-30 zwei Räume angemietet (heute av. de la Libération).

Ob die Dienststelle der Schutzpolizei dort blieb oder nach der Auflösung der luxemburgischen Lokalpolizei im November 1941 in das Polizeibüro in der Großstraße 59 wechselte, ist bislang unklar. Anhaltspunkte liefert jedoch der Schifflinger Widerstandskämpfer Jean Doffing, der ebenfalls in der Großstraße 28 lebte. So seien auch nach der Gründung der lokalen Widerstandsgruppe Alweraje im Juni 1941 seine nächtlichen Widerstandsaktivitäten nur möglich gewesen, weil ein befreundeter luxemburgischer Polizist ihm half, unentdeckt am Polizeibüro vorbei in seine Wohnung zu gelangen. Die lokalen Polizeikräfte bestanden aus insgesamt fünf Beamten, darunter drei Luxemburger und zwei Reichsdeutsche. Neben Schermeng war auch Hauptwachtmeister Schulmann nach Schifflingen versetzt worden. Das Verhältnis zwischen luxemburgischen und deutschen Beamten sollte laut Schermeng „sehr gut“ gewesen sein.

Widerstand und Versetzung nach Esch

Im Rahmen der regulären Polizeiarbeit war die Schutzpolizei beauftragt, regelmäßige Patrouillengänge durchzuführen sowie Anzeigen zu bearbeiten. Als Teil der Ordnungskräfte war Schermeng ein Hilfsinstrument der Zivilverwaltung zur Umsetzung der NS-Herrschaft. Bereits kurz nach der Besetzung des Landes begann die Familie Arensdorff, sich vor den Augen ihrer Mieter, der Schutzpolizei, gegen das NS-Regime zu engagieren. Ihr Café wurde vom Lehrer Albert Wingert regelmäßig als Treffpunkt des Widerstandes genutzt.

Die nächtlichen Aktivitäten der sich formierenden „Wingert-Gruppe“ – später Alweraje – waren sehr gefährlich und wurden insgeheim von befreundeten luxemburgischen Polizeibeamten unterstützt. Meldungen und Denunziationen wegen „deutschfeindlichen“ Verhaltens wurden von der Schutzpolizei überprüft und an andere Stellen wie die Gestapo weitergeleitet. So wurde möglicherweise auch Nicolas Arensdorff am 28. Mai 1941 aufgrund einer solchen Anzeige festgenommen und sein Café in der Großstraße geschlossen.

Nach dem Krieg versuchte Schermeng, sich als „aktiver Widerstandskämpfer“ darzustellen, wozu ihm jedoch Beweise fehlten. So gab er u.a. an, Denunzianten regelmäßig aus seinem Büro verwiesen und Untersuchungen wegen Widerstandsakten bewusst unterbunden zu haben, wie dies z.B. beim Hissen der luxemburgischen Nationalfahne auf dem Schifflinger Kirchturm der Fall gewesen sein soll.

Im Juli 1941 war Schermeng nach Esch versetzt worden, wo unter seiner Leitung das zweite Polizeirevier aufgebaut wurde. Im Januar 1942 wurde Schermeng Offizier vom Innendienst und stellvertretender Führer der Schutzpolizei-Dienstabteilung in der Redingerstraße 37 (heute rue du Canal). Eine Tätigkeit, der er bis Januar 1944 nachging. Dabei soll ihm der gesamte Bürobetrieb und damit auch die Führung und Überwachung des Haushaltsplanes unterstellt gewesen sein. Bis Februar 1944 wurde Schermeng noch zweimal befördert. Im Juni 1942 wurde er Revierleutnant und im Februar 1944 Revieroberleutnant der Schutzpolizei. Diese Beförderung erhielt er trotz des Widerstandes des Escher Kreisleiters Wilhelm Diehl, dem u.a. Schermengs „mitfühlende“ und „zurückhaltende“ Art gegenüber der luxemburgischen Bevölkerung z.B. bei Umsiedlungen oder Einberufungen missfiel.

Ansehen bei der Zivilbevölkerung

Dieses nach dem Krieg von Schermeng geschilderte Selbstbild wird von Aussagen von früheren Kollegen, Vorgesetzten, aber auch (verfolgten) Zivilisten gestützt. Laut Rudolf Camphausen, Amtsbürgermeister a.D., soll in Betzdorf/Sieg sein Verhältnis zu den Bürger*innen „stets höflich und bestimmt“ gewesen sein. Er habe Verständnis gezeigt und versucht, zu helfen, wie der ehemalige KZ-Häftling Theobald Bender bestätigte. Auch bei der Schifflinger Zivilbevölkerung sei er „gern gesehen“ gewesen.

Nur wenige, wie beispielsweise seine Nachbarin Josephine Weiwert, sahen in ihm einen „fanatischen Anhänger der Nazis“, vor dem man sich in Acht nehmen müsse. Andere, wie der Zeitzeuge Camille Robert, nahmen die lokalen Schutzpolizisten als ruhige und eher unauffällige Bürger wahr: „Si waren zwar allen zwee houere Preisen, awer keng 100% Nazien. Si hunn hei zimmlech onopfälleg Dienst geschoben.“

Über Schermengs Privatleben ist bislang nur wenig bekannt. Vor allem der Tod seines Sohnes, eines Luftwaffenpiloten, soll Schermeng einen herben Schlag versetzt haben, wie Robert beschreibt: „Do souz deen do ze kräischen, an en hat sech eng ferm geknetzelt.“ Bis Mitte 1942 lebte er von seiner Ehefrau Pauline Klein weitestgehend getrennt, was jedoch durch regelmäßige Besuche unterbrochen wurde. Erst nach seiner definitiven Versetzung zogen sie offiziell nach Schifflingen um, in die Unterstraße 60 (heute rue Basse).

Sein politisches Auftreten wird v.a. in den deutschen Einsatzorten sehr unterschiedlich bewertet. Während ihn 1948 das Landeskriminalpolizeiamt in Idar-Oberstein lediglich als „formelles“ Mitglied der NSDAP titulierte, das politisch nicht besonders hervorgetreten sei, identifizierten ihn die Kreisverbände der SPD und der CDU in Altenkirchen 1947 als pro-nationalsozialistisch. So soll er sich z.B. in Betzdorf/Sieg „dienstlich und außerdienstlich […] aktiv für die NSDAP“ eingesetzt und im Kreis „in regem Kontakt zur Kreisleitung“ gestanden haben, was Schermeng jedoch verneinte.

Flucht und Wiedereinstellung in den Polizeidienst

Am 8. oder 9. September 1944 floh das Ehepaar Schermeng aus Luxemburg. Über Trier und Dresden-Hellerau wurde Schermeng Ende April 1945 nach Hamburg versetzt und als Bürooffizier beim Stab der Gruppe West eingesetzt. Nach dem Einmarsch der britischen Truppen leitete er bis Mitte Juni 1945 eine Hamburger Passierscheinstelle, bevor man ihn nach Trier zurückschickte. Dort wurde ihm der Wiedereintritt in die Polizeikräfte verwehrt, woraufhin Schermeng sich freiwillig zum Minensuchkommando meldete. Er sollte politisch überprüft werden. Der Auftrag wurde dem Untersuchungsausschuss in Altenkirchen überwiesen, der ab Januar 1947 die Ermittlungen aufnahm.

In der Zwischenzeit wurden ehemalige Kollegen und Vorgesetzte kontaktiert, darunter auch in Luxemburg. Ende September 1946 erfolgte in der luxemburgischen Tagespresse ein Aufruf an die Bevölkerung, sich schriftlich oder mündlich bei der Polizei zu melden, um „in kriegsverbrecherischer Hinsicht“ Klage gegen Schermeng einzureichen. Die Nachforschungen des „Office national pour la recherche des crimes de guerre“ blieben jedoch ergebnislos. Auch die Aussagen von Widerstandskämpfern wie Jean Doffing und Anne Arensdorff-Pierre sind, trotz Schuldzuweisungen, nur wenig aussagekräftig.

Am 1. April 1948 wurde Schermeng in einer nichtöffentlichen Sitzung des Untersuchungsausschusses in Altenkirchen als „Mitläufer“ eingeordnet. Als „Sühnemaßnahme“ wurde eine Gehaltskürzung von 10% auf zwei Jahre festgelegt. Aufgrund der Wiederaufnahme des Verfahrens und der dadurch hervorgerufenen Verzögerung wurde das Strafmaß im April 1949 auf sechs Monate reduziert. Schermeng konnte wieder in den Polizeidienst aufgenommen werden. Der aktuellen Quellenlage nach war Schermeng ein ganz „normaler“ Polizist, der seinen beruflichen „Pflichten“ mehr oder weniger streng nachging. Doch obwohl er kaum als fanatischer Nationalsozialist in Erscheinung trat, trug er dennoch zum Funktionieren eines menschenverachtenden Regimes bei.

Quellen- und Literaturauswahl

ANLux: CT-03-01-01757, CT-03-01-02823; BArch: R_9361-VIII_KARTEI_18610422; LHAKo: 0856_0000_00_221416_000000; Schifflinger Gemeindearchiv: Bürgerkartei Schermeng, Akte Deutsche Schutzpolizei, Beratungsregister des Gemeinderates 11.6.1938- 31.10.1940; Policemusée: Schreiben wegen der Auflösung der verstaatlichten Lokalpolizei, Luxemburg 24.10.1941; MNRDH: Interview mit Camille Robert, Esch/Alzette 15.1.2020; Literatur: Limpach/Kayser, Wir glauben an die Demokratie (2004).

De Maart

De Maart

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können