Am 20. Februar 1904 kam Otto Schmalz in Halberstadt im heutigen Sachsen-Anhalt zur Welt. Bei der Reichsbahn infolge der wirtschaftlichen Krise entlassen, wechselte der junge Schmalz zur preußischen Schutzpolizei, bei der er sich 12 Jahre verpflichtete. 1936 wurde er in die Kriminalpolizei übernommen und anschließend zur Gestapo nach Trier verlegt, wo man ihn am Grenzpolizeiposten in Perl an der deutsch-luxemburgischen Grenze einsetzte. Dort war er u. a. als Fotograf bei Pass- und Grenzkontrollen im Rahmen der Ein- und Ausreisefrequenz spionageverdächtiger Personen beschäftigt. Dabei sollte er auch „kollegiale“ Beziehungen zu luxemburgischen Zollbeamten aufbauen.

Die Serie

In der Rubrik „E Bléck duerch d’Lëns“ liefern die Historiker*innen André Marques, Julie Depotter und Jérôme Courtoy einen facettenreichen Blick auf verschiedene zeitgeschichtliche Themen.

Im September 1939, also nach Ausbruch des Krieges, wurde der Grenzposten evakuiert und Schmalz in Trier im Innen- und Erkennungsdienst eingesetzt. Wie zahlreiche Beamte der Gestapo trat Otto Schmalz recht spät im Mai/Juni 1937 in die NSDAP ein, was jedoch auf eine Aufforderung seiner Dienststelle hin geschehen sein soll. Entsprechendes lässt sich auch für seine Mitgliedschaft in der SS feststellen, die erst im Jahr 1943 erfolgte.

Tätigkeit im besetzten Luxemburg

Nach dem Einmarsch der Wehrmacht in das neutrale Großherzogtum, am 10. Mai 1940, wurde bis September das Einsatzkommando Luxemburg, kurz EKL, aufgebaut. Bereits im August wurde Schmalz nach Luxemburg abgeordnet, um u.a. als „Judensachbearbeiter“ zu arbeiten – eine Aufgabe, für die er vorher mehrere Wochen in Trier vorbereitet wurde. Zusammen mit seinem Vorgesetzten, dem „Judensachbearbeiter“ Paul Schmidt, waren die Beiden für die Erfassung und die erzwungene „Auswanderung“ der jüdischen Bürger*innen verantwortlich. Hierfür musste Schmalz zunächst jedoch eine „Judenkartei“ aufbauen. Dabei konnte er u. a. auf beschlagnahmte Listen des israelischen Konsistoriums, sowie auf Unterlagen der Einwohnermeldeämter zurückgreifen. Paul Schmidt war für die sogenannten „Außenaktionen“ und somit für die Planung und die Begleitung der „Auswanderungstransporte“ in den Westen verantwortlich. Neben Schmidt begleitete auch Schmalz die, teils von diplomatischen Zwischenfällen geprägte, erzwungene „Auswanderung“. Wahrscheinlich um seine Quoten zu erfüllen – Luxemburg sollte schnellstmöglich „judenrein“ werden – half Schmalz einigen Juden nach Belgien oder Frankreich zu Flucht.

Das „Judenreferat“ arbeitete eng mit der Abteilung IV a „Juden und Emigrantenvermögen“ zusammen. Konfiszierungen jüdischer Wertgegenstände wurden von der Gestapo veranlasst und später zur weiteren Verwaltung an die Abteilung IV a übergeben. Was mit einigen der beschlagnahmten Möbel vereinzelter jüdischer Familien passiert ist, dürfte Schmalz nicht entgangen sein. So lag z.B. in direkter Nähe von seiner Privatwohnung das Lager einer Spedition, welche zahlreiche jüdische Besitztümer abtransportierte. Seine enge Verbindung zur Abteilung IV a lässt u. a. auch den Verdacht materieller oder finanzieller Bereicherung zu. Im Frühjahr 1941 wurde Schmidt nach Trier zurückbeordert, sodass Schmalz als alleiniger „Judensachbearbeiter“ zurückblieb.

Schmalz wurde auch nach Berlin ins sogenannte „Eichmannreferat“ eingeladen, der zentralen Dienststelle zur Koordinierung der „Endlösung der Judenfrage“. Diese wurde von Adolf Eichmann geleitet. Schmalz nahm dort an Besprechungen teil, welche den Ablauf der erzwungenen „Auswanderungen“ und die bevorstehende Deportation der jüdischen Bevölkerung in den Osten thematisierte. Ab Mitte 1941 erhielten die Gestapo-Stelle in Trier und das EKL in Luxemburg simultane „Weisungen“ aus Berlin über die Zusammenstellung der Deportationstransporte. Die Menschen wurden von der Gestapo ausgewählt, u. a. von Schmalz und seinen direkten Vorgesetzten.

Auf Intervention des israelischen Konsistoriums, später in „Ältestenrat“ umgetauft, konnten vereinzelte Personen noch temporär „zurückgestellt“ werden, was Verschiedene zur Flucht nutzen. Da das EKL lediglich zu erfüllende Quoten aus Berlin erhielt, war es für Schmalz wohl ein leichtes, die „Zurückstellung“ zu ermöglichen. Am 16. Oktober 1941 wurden die ersten 323 jüdischen Menschen von Luxemburg in den Osten deportiert. Weitere sieben Deportationszüge sollten folgen. In den meisten Fällen überwachte Schmalz die „Abfertigung“ und begleitete anschließend einzelne Transporte bis zum Zielort. Dabei erhielt er u.a. auch die Gelegenheit, das Ghetto Theresienstadt und die dort vorherrschenden Wohnverhältnisse zu inspizieren. Während der Deportationen soll Schmalz vereinzelt jüdischen Opfern kleine Gefälligkeiten erfüllt haben, wie etwa die Zustellung von Briefen.

Beziehungen zur jüdischen Kultusgemeinde

Das Verhältnis, das Schmalz mit seinen Opfern aufbaute, soll „erstaunlich gut“ gewesen sein, wie die meisten der überlebenden Juden berichteten. Möglicherweise versuchte er dabei bewusst das Image des „guten“ Polizisten zu konstruieren, der nicht aus Antisemitismus, sondern aus Pflichtbewusstsein seine Aufgabe erfüllte. Neben der Planung und Ausführung der Deportationen, kümmerte sich Schmalz um Anzeigen gegen „straffällig“ gewordene Juden, führte zeitweise das Haftbuch und war für die Betreuung der Angehörigen von Festgenommenen verantwortlich.

Manche Strafanzeigen, u. a. wegen des Nichttragens des „Judensterns“, ließ er bewusst fallen, sofern er als erster davon Kenntnis erhielt. Auf Anordnung seines Vorgesetzten ließ er Juden verhaften oder führte diese in manchen Fällen selbst aus. Einige der Gefangenen wurden später in KZ deportiert und dort ermordet. In der Folge war es Schmalz, der den Hinterbliebenen und dem „Ältestenrat“ die Mitteilung ihres Todes überbrachte. Auch die im Lager Fünfbrunnen internierten Juden sollen von Schmalz über bevorstehende Inspektionen gewarnt worden sein. So konnten sie etwa ihnen nicht zustehende Lebensmittel verschwinden lassen.

Neue Karriere in Nachkriegsdeutschland

Nach dem letzten „Judentransport“ war Schmalz als „Judensachbearbeiter“ nicht mehr ausgelastet. Deswegen wurde er zunehmend in anderen Referaten, wie z.B. für Widerstand- und Spionageabwehr eingesetzt. Im September 1944 floh er ins Deutsche Reich. Bis zu seiner Verhaftung im Mai 1945 wurde er in Österreich bei Grenzkontrollen beschäftigt. Wegen des Verdachts auf Kriegsverbrechen wurde Schmalz im Mai 1947 nach Luxemburg transferiert. Die Untersuchungen blieben jedoch – u.a. aufgrund positiver Fürsprache ehemaliger Opfer – ohne konkrete Ergebnisse und wurden ad acta gelegt. In den folgenden Jahren sagte Schmalz mehrmals in Luxemburg und in Deutschland bei Nachkriegsprozessen aus. In Düsseldorf arbeitete er, bis zu seiner Pensionierung, wieder bei der Kriminalpolizei. Am 4. November 2002 starb Otto Schmalz mit 98 Jahren.

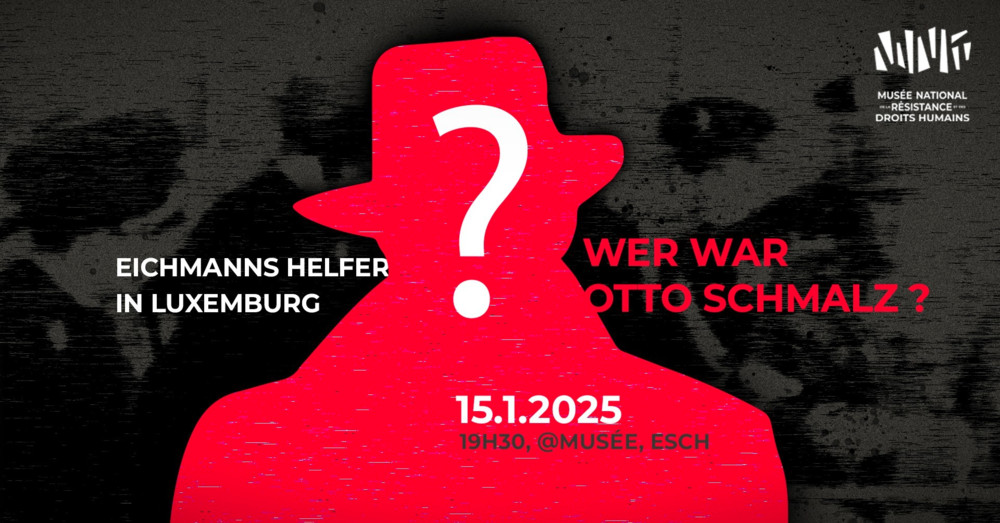

Rundtischgespräch

Das „Musée national de la résistance et des droits humains“ organisiert am 15. Januar 2025 um 19.30 Uhr ein Rundtischgespräch mit den Historiker*innen Jérôme Courtoy, Lena Haase und Daniel Thilman zum Thema „Wer war Otto Schmalz? Eichmanns Helfer in Luxemburg“.

De Maart

De Maart

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können