Die Geschichte von „Filter“ beginnt, wie viele gute Geschichten beginnen: an einem Kneipentisch mit ein paar Bier und einem Mineralwasser, irgendwo in Luxemburg im Jahr 2023. Zwischen den Gläsern lag eine Frage in der Luft, die nicht mehr verschwand: Was passiert eigentlich mit all den großartigen Fotos, die tagtäglich entstehen und im digitalen Nirgendwo verpuffen?

Obwohl mehr fotografiert wird als je zuvor, fehlt den Bildern oft das, was sie eigentlich ausmacht: Raum, Tiefe, Kontext. Auf Plattformen wie Instagram werden selbst aufwendige Projekte auf ein visuelles Fast-Food-Format reduziert. Hier regiert der Algorithmus: Er entscheidet, was wir sehen, wann wir es sehen und wie lange. Fotografie wird dort zur Nebensache, degradiert zu Content zwischen Katzenvideos und Ads.

Der Fotograf Gilles Kayser bringt es auf den Punkt: „Instagram hat Fotograf*innen zwar sichtbar gemacht, aber auch zerhackt.“ Er ist einer der sieben Gründer von „Filter“. „Man scrollt, klickt, likt – und fünf Sekunden später ist alles vergessen. Ein echtes Fotoprojekt braucht mehr Raum.“ Aus dieser Frustration heraus entstand die Idee zu „Filter“ – einer unabhängigen Plattform für Street-, Dokumentar- und Fine-Art-Fotografie, die sich bewusst der gedruckten Form verschreibt, ein Gegenentwurf zur flüchtigen Bilderflut im Netz. Keine algorithmische Willkür, sondern echtes Storytelling.

Was ist ein Zine?

Ein Zine ist ein unabhängig produziertes, meist in kleiner Auflage erscheinendes Heft oder Magazin, das persönliche oder künstlerische Inhalte vermittelt.

„Du setzt dich mit einem Zine hin, riechst das Papier, spürst die Struktur, blätterst Seite für Seite. Es ist eine physische Erfahrung. Eine Art fotografischer Slowdown“, beschreibt Gilles Kayser. Mitgründer Dirk Mevis ergänzt: „Und du wirst nicht abgelenkt. Keine andere App, kein Pop-up. Nur die Bilder.“

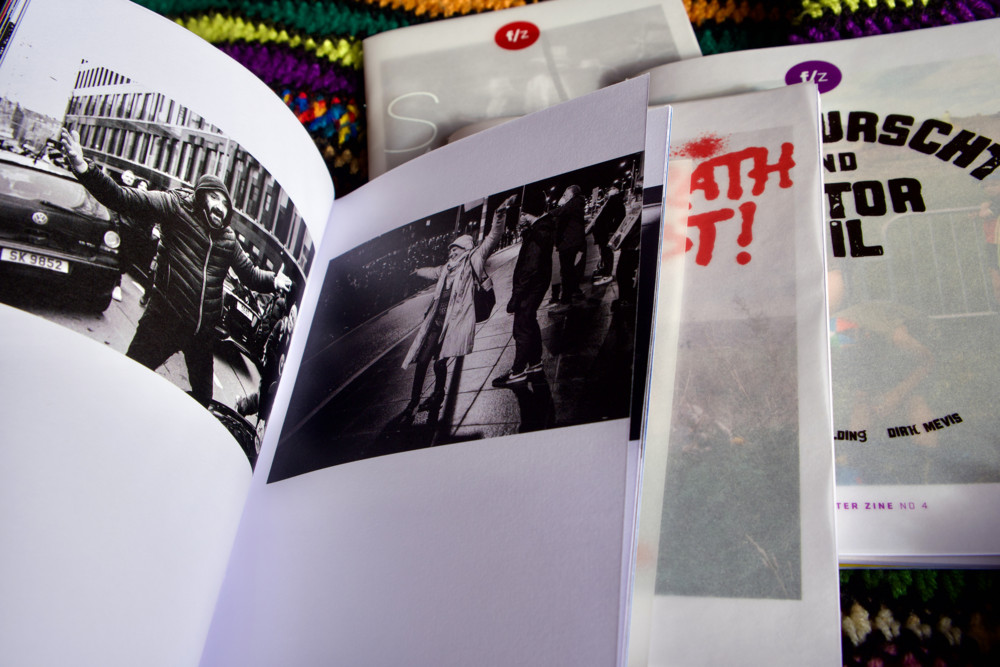

Fünf Ausgaben sind bereits veröffentlicht, mit Serien über Covid-Proteste, die portugiesische Community in Luxemburg, Umweltthemen und soziale Bewegungen. Dabei geht es stets um mehr als bloß ästhetische Bilder – „Filter“ bezieht Haltung. Die Themenwahl ist nie beliebig, sondern das Ergebnis intensiver Gespräche, Diskussionen und gemeinsamer Überzeugungen.

Der Name ist dabei durchaus programmatisch gemeint: „Filter“ steht für die bewusste Auswahl, für das Herausfiltern der wirklich relevanten Projekte aus der Flut an Beliebigkeit, die online dominiert. Gleichzeitig verweist der Name auch auf ein physisches Detail der Zines selbst: das milchige, leicht durchscheinende Coverpapier, das wie ein Filter wirkt – nicht nur im metaphorischen Sinne, sondern auch ganz konkret in der Art, wie es das Innenleben des Hefts andeutet, aber nicht vollständig preisgibt. Finanziert wird das Ganze über Abonnements. Vier Ausgaben im Jahr. Kein Profit. Kein Sponsoring. Wer ein „Filter“-Zine kauft, unterstützt die Plattform. Jeder Euro fließt zurück in neue Ausgaben, in besseres Papier, in noch mehr Sichtbarkeit für Fotografie, die sonst nur auf digitalen Friedhöfen versauern würde.

Vom Küchentisch zum Kollektiv

Hinter der Initiative steckt kein Verlagshaus, kein Büro, sondern eine Gruppe von Freunden – Georges Boez, Marc Erpelding, Patrick Hoffmann, der bereits zitierte Gilles Kayser, Moritz Klein, Dirk Mevis und Olivier Thull –, die sich regelmäßig trifft, oft am Küchentisch, immer auf Augenhöhe. Entscheidungen fallen kollektiv, Diskussionen finden in der gemeinsamen WhatsApp-Gruppe statt. Das gesamte Konzept basiert auf einer simplen, aber anspruchsvollen Idee: Nur was wirklich erzählenswert ist, wird gedruckt. Die Auswahl ist offen, aber nicht beliebig. Der Fokus liegt nicht auf Technik oder Bekanntheit, sondern auf der Kraft der Bilder und der Geschichte, die sie erzählen. Niemand muss Profi sein, nur ehrlich und konsequent. Wer mitmachen will, muss eine Idee haben. Eine Serie. Einen besonderen Blick auf die Dinge. Und den Willen, sich auf einen gemeinsamen Prozess einzulassen. „Wir sind keine elitäre Jury“, betont Kayser. „Wir sind auch nicht alle professionelle Fotografen.“ Einreichungen sind jederzeit möglich, ganz einfach per PDF. „Und wenn’s noch nicht ganz rund ist, geben wir Feedback“, sagt Mevis. „Wir wollen fördern, nicht nur auswählen.“

Der Editing-Prozess ist alles andere als oberflächlich: Es wird diskutiert, verworfen, neu angeordnet. Oft ist der Blick von außen entscheidend: Fotograf*innen hängen oft an bestimmten Aufnahmen, weil sie einen persönlichen Moment festhalten. Die Editor*innen dagegen sehen das Ganze, den erzählerischen Fluss. Aus dieser Spannung entsteht etwas, das mehr ist als die Summe seiner Teile. Jedes Zine ist ein eigenes Projekt, abgestimmt auf Thema, Format und Stimmung. Das Papier wird mit den Fotograf*innen gemeinsam ausgewählt. Manchmal rau und naturbelassen, manchmal glatt und glänzend. Nachhaltigkeit spielt dabei selbstverständlich eine Rolle, aber ohne dogmatisch zu werden. Die Auflage ist limitiert – meist 100 Stück – und orientiert sich am tatsächlichen Bedarf.

Mehr zu „Filter“

Informationen zum Abo, Einreichungen und mehr gibt es unter filterphoto.lu.

„Digital ist nicht automatisch nachhaltiger“, erklärt Mevis. „Hinter jedem Like stehen Serverfarmen, die gewaltige Mengen an Energie verbrauchen. Für uns ist es ein vertretbarer Impact – verglichen mit dem Energieverbrauch von 10.000 Insta-Posts.“ Es geht dem Team darum, mit Ressourcen sorgsam umzugehen, nicht darum, gar nichts mehr zu produzieren. Denn der Wert des Haptischen ist zentral. Wer ein „Filter“-Zine in der Hand hält, merkt sofort: Hier wurde mit Sorgfalt gearbeitet. Das Layout ist luftig, durchdacht, niemals überladen. Der Rhythmus wechselt, Seiten atmen. Es gibt Platz für Leere, für Pausen, für das Innehalten. „Es ist eine taktile Erfahrung – etwas Greifbares in der Hand, das die Aufmerksamkeit bündelt“, so Mevis.

Community statt Konkurrenz

Mittlerweile ist „Filter“ tief in der lokalen Szene verwurzelt. Viele der Mitglieder sind auch im „Luxembourg Street Photography Collective“ aktiv oder eng mit dem jährlich in den Rotondes stattfindenden „Light Leaks Festival“ verbunden. Für die kommenden Ausgaben ist bereits internationale Beteiligung – unter anderem mit dem japanischen Fotografen Nikita Teryoshin – geplant, ebenso wie eine stärkere thematische Diversität. Und ja, irgendwann vielleicht auch ein Hardcover. Ein Buch. Oder ein Projekt, das neue Maßstäbe setzt. Aber alles zu seiner Zeit.

De Maart

De Maart

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können