Sternstunde der Provenienzforschung

Das erste Restitutionsverfahren fing bereits in der Endphase des Zweiten Weltkrieges an, als die Alliierten riesige Kunstdepots mit tausenden von den NS-Einsatzgruppen gestohlenen Kunstobjekten fanden, darunter die Bestände des „Sonderauftrags Linz“, einer Sammlung für Hitlers geplantes Museum, oder die berühmte Göring-Sammlung in Carinhall. Erste Rückführungen erfolgten dank sog. „Monuments Men“ und später dank des Bundesministeriums für Finanzen – Abteilung für äußere Restitutionen, doch viele Kunstwerke verblieben in staatlichen Museen oder wechselten auf dem Kunstmarkt die Besitzer. 1959, nach der Verabschiedung des Bundesrückerstattungsgesetzes, fangen die Bundesbehörden an, die sog. Wiedergutmachungsanträge (WGA) systematisch zu bearbeiten. Jedoch scheiterten viele von diesen Anträgen (gestellt von den Verfolgten des NS-Regimes, ggf. deren Erben) an einem Mangel an Beweismitteln, und das entzogene Kulturgut blieb in Museen und Galerien oder tauchte von Zeit zu Zeit auf dem Kunstmarkt auf. Seit Unterzeichnung der Washingtoner Erklärung (1998)1 und der Theresienstädter Erklärung (2009)2 nehmen viele Museen weltweit eine genaue Untersuchung ihrer Bestände vor, um Werke aufzuspüren, die während der NS-Zeit oder Kolonialzeit auf unrechtmäßige Weise entzogen wurden. Trotz der fortgeschrittenen Digitalisierung und Sensibilisierung der Öffentlichkeit hat sich die Situation auf dem Kunstmarkt nicht geändert …

Das Projekt PROVILUX setzt sich derzeit in Zusammenarbeit mit den öffentlichen Institutionen Luxemburgs intensiv mit der Problematik der Provenienzforschung im inländischen Sammlungsgut auseinander.3 Diese Initiative hat aus globaler Sicht eine Verzögerung von ungefähr zwanzig Jahren, baut jedoch auf den internationalen Fachverbänden auf und nutzt im wahrsten Sinne des Wortes die modernen digitalen Werkzeuge und den aktuellen Kenntnisstand. Aktuell wird im musealen Sektor (im Musée national d’archéologie et d’histoire d’art und den Les 2 Musées de la Ville de Luxembourg) intensiv die Provenienz von Sammlungsobjekten und die Geschichte der Sammlungen im historischen Zusammenhang erforscht. Unser Ziel ist eindeutig festgelegt: die potenzielle NS-Raubkunst in den Sammlungen zu erkennen und die früheren Besitzer ausfindig zu machen.

Provenienzforschung in Luxemburg. Welche Methode(n), welche Quellen?

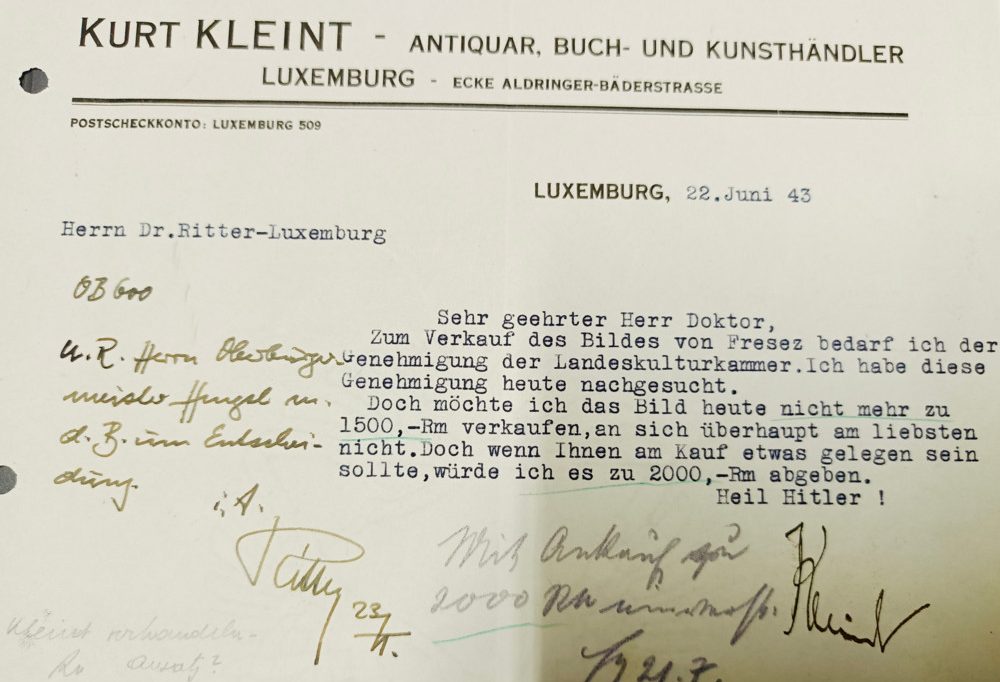

Man kann ein Artefakt als Raubkunst bezeichnen, wenn es gemäß den NS-Verordnungen von den NS-Behörden, in diesem Fall dem Chef der Zivilverwaltung (CdZ), beschlagnahmt wurde. Eingeschlossen sind auch Kunstwerke, die zu sehr niedrigen Preisen erworben wurden, unter Zwang erstanden wurden oder durch Versteigerungen oder Verkäufe über Galerien unter NS-Kontrolle verkauft wurden. In ihrer Dissertation beschreibt Blandine Landau detailliert die Mechanismen der Spoliation in Luxemburg.4 Die Bedeutung des Chefs der Zivilverwaltung Luxemburgs, Abteilung IVa, sowie die aktive Beteiligung des lokalen Kunsthandels an der Spoliation werden von ihr betont. Auch die Untersuchung der Herkunft der Objekte in den Museumssammlungen wird in diesem Bereich durchgeführt.

Wie aber kann man ein solches Objekt und seinen früheren Besitzer identifizieren? Auf welche Weise ist es möglich, im Verlauf der Zeit die Eigentumsverhältnisse nachzuvollziehen und zu überprüfen, ob die Gegenstände unter fragwürdigen oder rechtswidrigen Bedingungen erlangt wurden? In Galerien kommen diverse Verfahren zur Provenienzforschung zum Einsatz.5 Eine Möglichkeit besteht darin, die interne Dokumentation systematisch zu führen (einschließlich der Aufnahme von Bestandslisten, Katalogen, Kauf- und Versicherungsverträgen), wobei das Fehlen oder nachträgliche Manipulationen der Dokumentation bereits als Warnsignal betrachtet werden. Es ist erforderlich, eine ausführliche Recherche in in- und ausländischen Archiven durchzuführen, um voranzukommen. In den Archives nationales (ANLux) ist eine unvollständige Dokumentation zu finden, die aus dem CdZ stammt und Informationen zum Verkauf der beschlagnahmten Gegenstände enthält. Dabei fehlen die detaillierte Beschreibung der Kunstwerke und die Namen der Vorbesitzer. Um an diese Informationen zu gelangen, ist es erforderlich, andere Bestände zu prüfen, nämlich die Entschädigungsanträge (ANLux, Bestand Office des Dommages) oder die WGA-Anträge, die nach 1959 beim Landesgericht Berlin6 eingereicht wurden. Auktions- und Verkaufskataloge sind ebenfalls eine wichtige Quelle für relevante Informationen. Es wird auch überprüft, ob ein Kunstwerk in fragwürdigen NS-Auktionen zum Verkauf angeboten wurde. Bereits Yasmina Zian, Marc-Adam Kolakowski und Anna Jagos haben in der ersten Phase erfolgreich zahlreiche Objekte identifiziert, die potenziell einen NS-Entzugskontext gemäß den genannten Kriterien aufweisen.

Kulturelle, wissenschaftliche und wirtschaftliche Interessen oder ethische Prinzipien?

Die bisher durchgeführte Forschung in den oben genannten Sammlungen verdeutlicht die Vielschichtigkeit der Provenienzforschung. Dabei zeigt sich, dass sie für alle Beteiligten von Vorteil ist. Eine gründliche Aufarbeitung der Sammlungsgeschichte bietet mehrere Vorteile: Sie erweitert die Objektbiografien, verbessert das Verständnis der gesamten Sammlung und kann Ausstellungskonzepte aktualisieren sowie neue narrative Perspektiven eröffnen. Darüber hinaus bietet die Provenienzforschung Institutionen rechtliche Sicherheit und stellt die Einhaltung internationaler Standards sicher.

Im Idealfall leistet sie einen wesentlichen Beitrag zur Förderung von Transparenz und ethischer Verantwortung sowie zur möglichen Restitution oder Repatriierung von Kulturgütern. Nicht zuletzt trägt sie zur Verhinderung des Handels mit Raubkunst bei. Hinter der Untersuchung der Herkunftsgeschichte von Kunstwerken stehen wissenschaftliche, kulturelle, ethische und wirtschaftliche Motive. Museen, Galerien und private Sammler spielen dabei unterschiedliche Rollen und verfolgen eigene Interessen. Dennoch sollte für alle Akteure eine zentrale Regel gelten: die Einhaltung ethischer Prinzipien im Kunst- und Kulturbereich sowie die Balance zwischen wirtschaftlichen und kulturellen Interessen in einem verantwortungsbewussten Rahmen.

Im Forschungsteam PROVILUX arbeiten aktuell zwei Postdoktoranden zusammen: Dr. Marc Adam Kolakowski und Dr. Anna Jagos. Dank ihrer Kompetenzen war es möglich, verschiedene Perspektiven, Quellen und Vorgehensweisen zu vergleichen und zusammenzuführen. Das Begleitkomitee setzt sich zusammen aus dem Direktor des C²DH, Prof. Andreas Fickers, den Direktoren der beteiligten Institutionen Dr. Claude Conter, Dr. Guy Thewes und Dr. Michel Polfer, den Vertretern der Jüdischen Gemeinde Luxemburgs, Dr. iur. François Moyse und Herrn Robi Gottlieb, sowie den Regierungsvertretern Herrn Patrick Majerus vom Staatsministerium und Dr. Laurence Brasseur vom Kulturministerium. Im Sommer 2024, nach dem ersten Jahr intensiver Forschung, wurde dem Begleitkomitee ein vorläufiger Bericht präsentiert, der bereits erste Ergebnisse lieferte. Dieser Bericht schließt die erste Etappe ab; der Abschlussbericht wird voraussichtlich im Jahr 2026 der Öffentlichkeit vorgestellt.

Le 27 janvier 2021, le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et les Communautés juives, représentées par le Consistoire israélite du Luxembourg, ont signé un accord relatif aux questions non résolues dans le cadre des spoliations de biens juifs liées à la Shoah. Dans ce cadre sont prévues e. a. une recherche universitaire indépendante sur la spoliation de biens juifs pendant la Seconde Guerre mondiale dans le Luxembourg sous occupation nazie et une recherche de provenance sur la présence éventuelle d’œuvres d’art et autres biens culturels spoliés aux Juifs, dans les institutions suivantes: Musée national d’archéologie, d’histoire et d’art (MNAHA), les collections de la Villa Vauban-Musée d’art de la Ville et la Bibliothèque nationale du Luxembourg (BNL).

1 Im Volltext siehe hier https://www.state.gov/washington-conference-principles-on-nazi-confiscated-art/

2 Der Volltext siehe hier https://www.state.gov/prague-holocaust-era-assets-conference-terezin-declaration/

3 Zum Projekt PROVILUX vgl. Tageblatt-Ausgabe vom 19.11.2024 https://www.tageblatt.lu/headlines/das-forschungsprojekt-provilux-lange-schatten-der-ns-enteignung-und-spoliation-in-der-geschichte-luxemburgs/ Siehe auch die bisherigen Vorarbeiten von Paul Dostert et al., La spoliation des biens juifs au Luxembourg 1940-1945. Rapport final, ed. Commission spéciale pour l’étude des spoliations des biens juifs au Luxembourg pendant les années de guerre 1940-1945 Luxembourg, 9 juin 2009 und die Studie von Michel Polfer, Nationalsozialistische Kulturpolitik oder Herrschaftsstabilisierung? Zum Ankauf der Kunstsammlung des Luxemburger Notars Edmond Reiffers durch die deutsche Zivilverwaltung. Jacques P. Leider, Jean-Marie Majerus, Michel Polfer, Marc Schoentgen (eds.): Du Luxembourg à l’Europe. Hommages à Gilbert Trausch à l’occasion de son 80e anniversaire. Luxembourg, 2011, S. 327-359.

4 Blandine Landau, A la recherche des juifs spoliés : pillages et „aryanisation“ au Luxembourg pendant la Seconde Guerre Mondiale. Dissertation Universität Luxemburg, 28. März 2024 https://orbilu.uni.lu/handle/10993/61506

5 Es gibt keine verbindliche Vorgangsweise oder Methodik der Provenienzforschung. Die Publikation Leitfaden Provenienzforschung. Zur Identifizierung von Kulturgut, das während der Nationalsozialistischen Herrschaft verfolgungsbedingt entzogen wurde. Deutsches Zentrum Kulturgutverluste gemeinsam mit: Arbeitskreis Provenienzforschung e. V., Arbeitskreis Provenienzforschung und Restitution – Bibliotheken Deutscher Bibliotheksverband e. V., Deutscher Museumsbund e. V., ICOM Deutschland e. V. (eds.), 2019 bietet zahlreiche Empfehlungen und nützliche Hinweise https://www.museumsbund.de/publikationen/leitfaden-provenienzforschung/

6 Heutzutage befindet sich der WGA-Bestand (B Rep. 025) im Landesarchiv Berlin.

De Maart

De Maart

Es ist sicherlich lobenswert, wenn Luxemburg sich endlich mit der Rückerstattung jüdischer Kulturgüter aus Zeiten des 2. Weltkriegs auseinandersetzt, aber muss diese Forschung wirklich unter Obhut politischer Vertreter stattfinden?