2018 hatte sich Trump einseitig aus dem Atomabkommen von 2015 (dem gemeinsamen umfassenden Aktionsplan) zurückgezogen und die harten Wirtschaftssanktionen gegen die Islamische Republik wieder in Kraft gesetzt. Der Iran hatte nicht gegen die Bedingungen des Abkommens verstoßen. Trump wollte den politische Führern des Landes schlicht weitere Zugeständnisse abringen – oder sogar seine Wirtschaft genug schädigen, um einen Regimewechsel zu erzwingen.

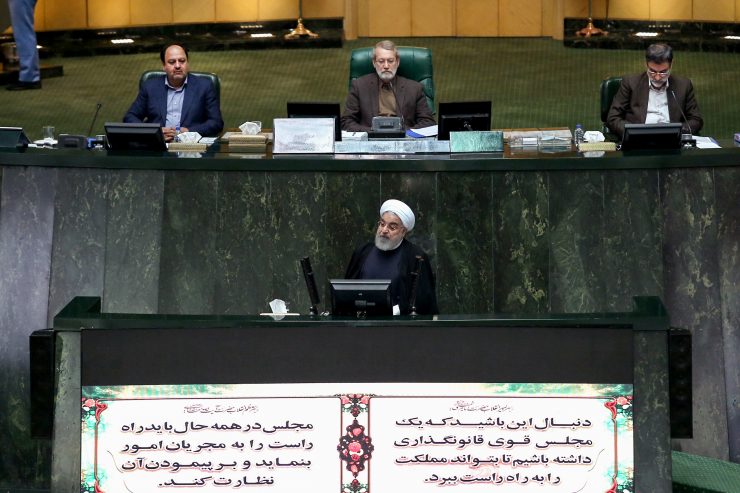

Und tatsächlich hat Trump im Iran einen politischen Umschwung erzeugt – nur nicht in die Richtung, die er wollte. Bei den Parlamentswahlen im letzten Jahr waren anti-westliche Hardliner die großen Gewinner, ihre gemäßigten und reformorientierten Mitbewerber gingen unter. Jetzt rüstet sich der Iran für die Präsidentschaftswahl im Juni und gemäßigte Politiker im Umfeld des scheidenden Präsidenten Hassan Rohani, der sich für das Atomabkommen stark gemacht hatte, werden höchstwahrscheinlich verlieren.

Rohani hatte alles auf das Atomabkommen gesetzt. 2013 hatte er die Präsidentschaft mit dem Versprechen gewonnen, einen Atomdeal mit dem Westen zu schließen und den Iran dadurch endlich von den lähmenden Wirtschaftssanktionen zu befreien, die zu so viel Leid geführt hatten. Dieses Versprechen war besonders für die Mittelschicht im Iran unwiderstehlich, die auf Veränderungen drängte.

Der Iran verdankt seine Mittelschicht zum größten Teil früheren reformorientierten Präsidenten. Von 1985 bis 2005 bauten Ali Akbar Haschemi Rafsandschani und Mohammad Chatami die Wirtschaft des Iran, die durch Planwirtschaft und Vergesellschaftung gefesselt war, in eine Marktwirtschaft mit einem dynamischen privaten Sektor um. Ihre Marktreformen haben zusammen mit Investitionen in die Infrastruktur Millionen Iraner den Weg aus der Armut ermöglicht. Zwischen 1995 und 2010 wuchs die Mittelschicht im Iran von 28 Prozent der Bevölkerung auf 60 Prozent und die Armutsrate fiel von 33 Prozent auf 7 Prozent.

Unter Chatamis Nachfolger jedoch wendete sich das Blatt. Präsident Mahmud Ahmadineschad warb um die Konservativen, für die der Wunsch nach einem westlichen Lebensstil als Verrat an den Werten der Islamischen Revolution von 1979 gilt.

Wenig überraschend verschlechterten sich unter Ahmadineschad auch die Beziehungen zum Westen. 2010 beschloss der UN-Sicherheitsrat die Resolution 1929 und verschärften damit erneut die Sanktionen gegen den Iran. Grund waren Befürchtungen, das Land könnte gegen frühere Resolutionen verstoßen haben, mit denen gewährleistet werden sollte, dass der Iran sein Atomprogramm nur zu friedlichen Zwecken nutzt. Wirtschaftliche Stagnation war die Folge.

US-Ausstieg ändert alles

Rohanis Sieg im Jahr 2013 war nicht weniger als eine Revolte der Mittelschicht gegen Ahmadineschad und die wirtschaftlichen Verwüstungen, für die er verantwortlich war. Als Rohani 2015 das Atomabkommen gelang, ging es für den Iran wieder aufwärts. Dank der Aufhebung der Sanktionen wuchs die Wirtschaft 2016 um enorme 13 Prozent und 2017 noch einmal um 7 Prozent.

Getragen von diesem Erfolg gewann Rohani die Wahl von 2017 mit 57 Prozent der Stimmen noch deutlicher als zuvor, wobei er vor allem in besser gestellten Bezirken und größeren Städten zulegen konnte. (Dazu gehören nicht die Bezirke, in denen eine Minderheit, d.h. Sunniten, Kurden oder Araber, einen größeren Bevölkerungsanteil stellt und regelmäßig Kandidaten gewählt werden, die keine Verbindung zu schiitischen Geistlichen oder zur Revolutionsgarde haben.) In Schemiranat, dem reichsten Bezirk des Landes im Norden der Provinz Teheran, stieg der Stimmenanteil Rohanis von 49 auf 79 Prozent.

Der Ausstieg Trumps aus dem Atomabkommen änderte alles. Die Konservativen des Landes nutzen die Auflösung des Abkommen, um die Iraner davon zu überzeugen, dass Rohanis Versuche, mit dem Westen zu verhandeln, ein Irrweg waren. Inzwischen wirbt der Oberste Führer Ajatollah Chamenei sogar für eine „Widerstandswirtschaft“, die den Iran weniger empfindlich gegenüber Sanktionen machen soll.

Dabei hat er die öffentliche Meinung hinter sich. Als das Atomabkommen 2015 unterzeichnet wurde, befürworteten es drei von vier Iraner. Heute liegt der Anteil bei nur noch 51 Prozent.

Beim Rennen um die Präsidentschaft ist der konservative Ajatollah Ebrahim Raisi, der 2017 noch verloren hatte, bei drei von vier Iranern beliebt, Rohani derzeit nur noch bei einem Drittel. In dieser Umfrage noch nicht berücksichtigt ist der Kommandeur der Revolutionsgarde Hossein Dehghan, der sich ebenfalls um das Amt des Präsidenten bewirbt.

Ohne Frage ist Rohani an seinen schlechten Popularitätswerten selbst schuld. Vom Wirtschaftswachstum nach der teilweisen Aufhebung der Sanktionen profitierten vor allem die Reichsten. Zu den ersten Früchten des Atomabkommen gehörten 200 neue Passagierflugzeuge, die dem einen Prozent der iranischen Gesellschaft, die sich Auslandsreisen leisten können, das Leben noch angenehmer machen. (Ich habe von einem Freund 100 US-Dollar gewonnen, der auf Direktflüge zwischen Teheran und New York bis Ende 2015 gewettet hatte.)

Außerdem kündigte Rohani 2018 eine saftige Erhöhung der Benzinpreise an – eine Maßnahme, die die Armen besonders stark trifft. Als Ahmadineschad 2010 zum selben Mittel gegriffen hatte, hatte er die wirtschaftlichen Nachwehen wenigstens mit Transferleistungen abgeschwächt. Rohani tat das nicht, und die Iraner zeigten ihre Unzufriedenheit durch massive Proteste, die von den Sicherheitskräften niedergeschlagen wurden.

Ländliche Kreise hart getroffen

Aufgrund dieses wirtschaftlichen Ungleichgewichts stiegen die realen Ausgaben pro Kopf während der kurzen Erholungsphase bei den 20 Prozent der Spitzenverdiener um 15,6 Prozent, wogegen sie bei den untersten 20 Prozent um 4,9 Prozent sanken. Und in der Wirtschaftskrise 2018-2019 brach der Lebensstandard in ländlichen Gebieten um 15 Prozentpunkte ein, blieb aber in Teheran und den benachbarten Bezirken unverändert.

Die Falken in den USA argumentieren, Trumps Sanktionen stärkten seinen Nachfolger Joe Biden in den Verhandlungen über einen Neustart des Atomabkommens, die zurzeit in Wien stattfinden. Dabei ignorieren sie die politische Dynamik im Iran. Legislative, Militär, Justiz und die staatlichen Medien werden bereits von Hardlinern dominiert. Sobald sie im Juni auch die Regierung übernehmen, sind die Chancen zur Wiederbelebung des Atomdeals und zur Verbesserung der Beziehungen zwischen dem Iran und dem Westen minimal.

Noch ist für die Regierung Bidens – oder den Iran – aber nicht alle Hoffnung verloren. Zwar ist es unwahrscheinlich, dass die Verhandlungen noch vor den Wahlen im Juni zum Abschluss eines neuen Abkommen führen, sie könnten aber durchaus einen Fahrplan zur Erneuerung des gemeinsamen umfassenden Aktionsplans festlegen. Dies würde es dem nächsten Präsidenten erschweren, sich aus den Verhandlungen zurückzuziehen, auch wenn er das Abkommen noch so sehr ablehnt.

* Djavad Salehi-Isfahani ist Professor der Wirtschaftswissenschaften an der Virginia Tech, Gastforscher zur Globalen Wirtschaft und Entwicklung an der „Brookings Institution“ und „Research Fellow“ am „Economic Research Forum“ in Kairo.

Copyright: Project Syndicate, 2021.

www.project-syndicate.org

De Maart

De Maart

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können