Die 1950er- und 1960er-Jahre markierten das letzte goldene Zeitalter der Stahlindustriestadt Esch/Alzette, was sich nicht zuletzt durch den Wunsch nach Modernität ausdrückte. Der neu gebaute Hauptbahnhof mit dem Prouvé-Pavillon (1959), das erste Hochhaus rue Zénon Bernard (1960) oder das Stadttheater (1962) standen dafür ebenso symbolisch wie die Eröffnung oder Renovierung von Geschäftshäusern in der rue de l’Alzette und der Avenue de la Gare mit hochmodernen Fassaden (Thoma, Rosenstiel, Hirsch, Centre Mercure, Monopol).

Die 1960er-Jahre waren zugleich der Beginn der Ära des „tout pour l’automobile“, was sich auch in mehreren städtebaulich problematischen Bauprojekten ausdrückte, unter ihnen drei große Straßen- und Schieneninfrastrukturprojekte: der Eisenbahn-Viadukt (1965), der das Stadtzentrum vom Grenzer Viertel trennte; die Umgehungsstraße Boulevard Berwart (1965), die den Eingang zum Stadtzentrum verunstaltete und den Norbert-Metz-Platz zerschnitt, und der Boulevard Grande-Duchesse Charlotte (1971), der die Viertel Wobrécken und Lallingen/Lankëlz trennte.

Problematische Großprojekte der 1960er Jahre

Diese drei Großprojekte hatten eines gemeinsam, wie Jean Goedert, Stadtarchitekt von 1985 bis 2011, es ausdrückt: Sie boten eine Lösung zur Bewältigung des Verkehrsflusses, jedoch ohne jegliche städteplanerische Begleitung der Vorhaben, mit Folgen bis in die heutige Zeit.1) Der Stübben-Plan diente nun nicht mehr als Referenz. Fallbeispiel Boulevard Grande-Duchesse Charlotte: Stübben hatte hier einen Park um den Dipbach geplant, gelegen zwischen zwei kleinen Nebenstraßen, mit Platz für großzügige Baugrundstücke. Das Verbot von hohen Mauern oder Zäunen sollte in diesem hundert Meter breiten Bereich um den Bach eine „Landschaftsgestaltung von ungewöhnlicher Schönheit“2) ermöglichen. Wie brutal der Einschnitt des Bd Charlotte als Hauptstraße zwischen Wobrécken und Lallingen für den Norden Eschs war, beschrieb die kürzlich verstorbene Lehrerin, Feministin und Tierschützerin Nelly Moia (1938-2025), die sich ihr Leben lang für die kleinen und großen „grünen Lungen“ in und um Esch einsetzte und die sich in den 1960er Jahren in Wobrécken niederließ: „Als ich hier einzog, im Norden der Stadt, war es noch ,la ville à la campagne‘, und so sollte es auch bleiben, versprachen die Politiker hoch und heilig, keine große, böse Straße käme hin, drei Jahre später wurde der Bd Charlotte gebaut und ich ließ Doppelglasscheiben einsetzen.“3)

Bauprojekte und Tabula-rasa-Denken im Namen der Modernität betrafen auch das architektonische Erbe. Das Berwart-Schloss wurde in zwei Etappen, 1956 und 1972, dem Boden gleichgemacht. Nur ein Turm blieb stehen, dank des Engagements des Kunstlehrers Ad Deville. Er ist heute der einzige erhaltene Zeuge der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Geschichte der Stadt Esch. Das alte Rathaus in der rue de l’Alzette musste 1967 dem ersten Einkaufszentrum im Lande weichen, dem Centre Mercure. Die Villa des Arbed-Direktors Robert Schroeder mitsamt kleinem Park in der rue d’Audun wurde 1982 abgerissen. Das Meder/Olivo-Haus wurde dank des Einsatzes von Nelly Moia gerettet, aber viele Elemente davon sind infolge des jahrelangen Leerstands und der mangelnden Instandsetzung verschwunden.

Gesellschaftliche Umwälzungen

Die Entwicklung der Stadt spiegelte gesellschaftliche Veränderungen wider: 1. Ab den 1950er-Jahren bis zur Mitte der 1970er-Jahre kam es zu einem spektakulären Anstieg der Kaufkraft der Bevölkerung. Die für die luxemburgische Gesellschaft des 20. Jahrhunderts so typische Tertiarisierung schritt deutlich voran. 2. Zu Beginn der 1960er-Jahre nahm die Regierung eine Politik der industriellen Diversifizierung in Angriff, indem sie Firmen nicht mehr in den Stadtzentren, sondern in der Umgebung ansiedelte. 3. Die Stahlkrise der 1970er-Jahre versetzte dem industriellen Monolithismus in Luxemburg, den der ab 1967 einzig in Luxemburg übrig gebliebene Stahlkonzern Arbed symbolisierte, einen weiteren Schlag.

Diese drei Phänomene, begleitet von einem Rückgang des sozialen Wohnungsbaus durch die Stadt und die Arbed nach den 1960er Jahren, erklären den Exodus eines Teils der Escher Bevölkerung, vor allem derjenigen mit luxemburgischer Nationalität, auf der Suche nach suburbanem Wohnraum in Eigentum, was zum Rückgang von 29.834 Einwohnern im Jahr 1960 auf 27.883 im Jahr 1970, 26.349 im Jahr 1981 und 24.419 im Jahr 1985 führen sollte.

Der Anstieg der Lebensqualität der Arbeiter in der Stahlindustrie, deren Kinder in die Mittelschicht aufgestiegen waren, fand seinen Niederschlag im Wunsch nach einem eigenen Haus. In Anbetracht des Mangels an Wohnungsbauprojekten oder verfügbaren Baugrundstücken in Esch wich man auf die Nachbargemeinden aus. Darüber hinaus arbeiteten die meisten jungen Leute aus dem Erzbecken nicht mehr in der Fabrik, sondern gingen Dienstleistungstätigkeiten in Luxemburg-Stadt nach oder fanden eine Anstellung in den neu angesiedelten mittelständischen Unternehmen. Sie lebten häufig lieber im sogenannten Grüngürtel zwischen Esch/Alzette und der Hauptstadt.

Ende der 1960er-Jahre beschloss die Arbed ein umfassendes Investitionsprogramm, das zur Modernisierung und zur Konzentration der Roheisenproduktion der Hochöfen also auch der Escher Hochöfen – Belval, Terre Rouge, Esch/Schifflingen – ausschließlich auf den Standort Belval führen sollte, mit drei neuen Hochöfen: Hochofen A (1964), Hochofen B (1970), Hochofen C (1979).

Die sozialen Folgen der Deindustrialisierung

Das Ende der 1970er- und die erste Hälfte der 1980er-Jahre sind als eine Zeit der verheerend wirkenden Rezession der Stahlindustrie in Erinnerung geblieben, die die Stadt vor enorme finanzielle Probleme stellte. Die letzte Escher Grube (Arbed Lalléngerbierg) wurde 1975 geschlossen, das Werk Arbed Terre Rouge 1977. Die Beschäftigung in der Stahlindustrie fiel in Esch von 11.000 Arbeitsplätzen im Jahr 1974 auf 4.500 im Jahr 1991. 1974 hatte die Stadt noch 242 Millionen Franken an Steuern von der Arbed erhalten; dieser Betrag sank im Jahr 1975 auf 131 Millionen. Die öffentlichen Gebäude konnten nur noch notdürftig unterhalten werden. 1986 verfügte der städtische Architekturdienst gerade noch über ein außerordentliches Budget von 160.000 Euro für die Renovierung eines Hauses in Al Esch, dem Stadtkern. Städtische Großprojekte wurden auf bessere Zeiten verschoben.

Die Bevölkerung mit luxemburgischer Staatsangehörigkeit verringerte sich in absoluten wie in relativen Zahlen. 1947 zählte Esch/Alzette 26.851 Einwohner, davon 22.432 Luxemburger und 4.419 Ausländer (16,5%). Die Zahl der Italiener war mit 2.102 seit 1940 stabil geblieben, während der Anteil der Deutschen nach der deutschen Besatzung nur noch bei 506 Personen lag – gegenüber 1.200 im Jahre 1940 –, neben 624 Franzosen und 260 Belgiern. Die 1930er-Jahre und der Krieg hatten einen Bruch hinsichtlich der Zuwanderung aus Deutschland bedeutet. Der Aufruf zur Arbeitsmigration in den „Trente Glorieuses“ (1945-1975) führte zu einem Anstieg der ausländischen Bevölkerung sowie zunächst auch der italienischen Einwanderung, vor allem im Bausektor. 1966 zählte Esch 28.355 Einwohner, davon 20.656 Luxemburger und 7.679 Ausländer (27,1%), darunter 5.037 Italiener, 910 Franzosen, 322 Belgier und 449 Deutsche. Die Portugiesen und Kapverdier lösten die Italiener nach und nach ab. 2001 hatte die Escher Bevölkerung wieder den Stand von 1970 erreicht, allerdings ausschließlich dank der Arbeitsmigration: 27.536 Einwohner, davon 14.810 Luxemburger und 12.726 Ausländer (46,22%), darunter 6.836 Portugiesen, 1.670 Italiener und 1.021 aus Ex-Jugoslawien.

Hohe Arbeitslosigkeit konnte durch die Einrichtung 1977 der „Tripartite“, eines Ausschusses mit Vertretern der Arbeitgeber, der repräsentativen Gewerkschaften und der Regierung zur Wiederherstellung der Vollbeschäftigung, der Einführung des Vorruhestands für die Arbeitnehmer in der Stahlindustrie und von Notstandsarbeiten mit der Schaffung einer Abteilung zur Krisenbekämpfung (Division anti-crise, DAC) vermieden werden. Wie auch im sonstigen Luxemburg lösten der Finanz- und Dienstleistungssektor die Stahlindustrie weitgehend ab. Die Stadt Esch blieb ein in Sachen Arbeitsplätzen attraktiver Standort. So zog sie seit den 1980er-Jahren Tausende neue Arbeitsmigranten an, wobei es sich auch um Grenzgänger aus dem benachbarten Lothringen handelte.

Aber dieser Prozess der Deindustrialisierung hatte trotzdem dramatische soziale Folgen für Esch, die zwei Jahrzehnte später, nach dem Bericht über die wirtschaftliche und soziale Situation der Stadt Esch der Universität Luxemburg aus dem Jahr 2003, an die Öffentlichkeit gelangten. Die detaillierte Analyse der Volkszählung aus dem Jahr 2001 ergab, dass es sich bei den Einwohnern von Esch überwiegend um Arbeiter handelte (59 Prozent der Männer, 45 Prozent der Frauen), die Männer vor allem im Baugewerbe, die Frauen in ungelernten Tätigkeiten.4) Die Arbeitslosenquote (6%) war 2001 doppelt so hoch wie die nationale Quote. 1.080 Einwohner bezogen Sozialhilfe (RMG, 4 Prozent der Einwohner, gegenüber 1,6 Prozent auf nationaler Ebene). Dieses Phänomen wurde durch die räumliche und soziale Segregation verstärkt: Die Arbeiter- und die ausländische Bevölkerung mit geringem Einkommen lebte im Süden der Stadt in veralteten Wohnungen, während die Luxemburger Privatangestellten, Staatsbeamten und Selbstständigen die Stadt verließen oder sich im Norden der Stadt konzentrierten.

Die städtische Erneuerung ab 1985

Fast 100 Jahre nach dem Verschönerungsverein und den damals neuen Mittelschichten waren es andere Akteure, nämlich die politischen Gemeindeverantwortlichen (unter den Bürgermeistern in einer Linkskoalition LSAP/KPL Jos Brebsom, von 1978 bis 1990, und François Schaack, von 1990 bis 2000 – nach 1993 mit der CSV), der städtische Architekturdienst, europäische Strukturfonds sowie neue kulturelle und soziale Bewegungen, die in den 1980er und 1990er Jahren die Entwicklung Eschs zu einer Schlafstadt verhinderten, indem sie auf städtische Erneuerung setzten, mittels Renovierung des Stadtzentrums sowie kultureller Aufwertung des Industrieerbes.

Die Renovierung von Al Esch von 1985 bis 1997 stellte die erste Etappe dieser Erneuerung dar. Anstatt auf kompletten Abriss oder ein in den 1960er Jahren von einer britischen Architektengruppe erdachtes Mini-Manhattan zu setzen, stand die Bewahrung eines Teils der alten Bausubstanz des Viertels mit seinen Straßen, Plätzen und Gärten im Vordergrund, ausgehend von einem Gegenprojekt des jungen Luxemburger Architekten Lucien Steil, unterstützt von Léon Krier.5) 1990-1991 ließ die Stadt ein architektonisches Inventar der Viertel Al Esch und Brill durch die Kunsthistorikerin Antoinette Lorang erstellen, das maßgeblich zum Schutz des reichen kulturellen Erbes des Stadtzentrums beitrug. Es folgte 1992/1993 die Umwandlung der rue de l’Alzette in eine Fußgängerzone nach Plänen von Peter Rice (mit den viel diskutierten rosa Stahlmasten).

Das Zusammenspiel von Bewegungen aus der Zivilgesellschaft und Großinvestitionen durch die öffentliche Hand erlaubten die Rettung, Erhaltung und Umnutzung von zwei wichtigen Zeugen des Industrieerbes. Das Vorhaben, das 1985 geschlossene Casino der Gelsenkirchener Bergwerks AG – seit 1937 im Besitz der Arbed – in eine Tankstelle mit Restaurant umzubauen, führte zu einer Protestaktion des „Mouvement écologique“ und zu einer Intervention des Direktors des Musikkonservatoriums Fred Harles. Der Staat klassierte es 1986 als nationales Denkmal. Die Stadt Esch kaufte das Gebäude, das 1992-1993 von den Architekten Jim Clemes und Carlo Schemel renoviert und um einen modernen Anbau erweitert wurde und seither als Städtisches Musikkonservatorium dient. Dem Einsatz junger lokaler Akteure aus der Theater-, Kunst- und Kinoszene ist es zu verdanken, dass der ehemalige Schlachthof in der Luxemburger Straße nicht abgerissen wurde, sondern in den 1990er Jahren, dank der Unterstützung von Staat und Gemeinde Esch sowie von EU-Geldern, komplett renoviert wurde (Architekten Jim Clemes und Christian Bauer) und als Kulturfabrik zu einer zentralen Institution für Esch und die Großregion heranwachsen konnte.

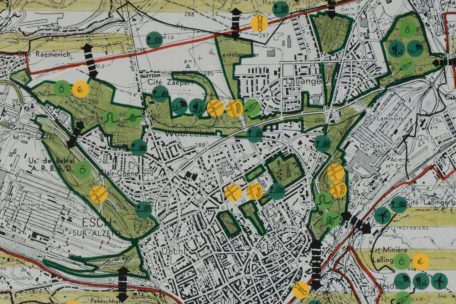

Im Hitzesommer 2025 möchten wir diesen Artikel abschließen mit einem weiteren wichtigen Puzzlestück in der Planung des Stadtwandels: dem Landschaftsplan von 1989. Wie bereits erwähnt, orientierte sich der städtische Architektur- und Entwicklungsdienst ab den 1980er Jahren wieder am Stübben-Plan von 1925. 1986 beauftragte die Stadt Esch die Garten- und Landschaftsarchitekten Cornelia Müller, Elmar Knippschild und Jan Wehberg aus Berlin mit der Entwicklung eines Landschaftsplanes für Esch, auch Grünplan genannt.6) Hierzu Jean Goedert: „Die Grundideen dieses Plans prägen heute noch die Stadtentwicklung: Der Verkehr sollte sich der Stadt anpassen und nicht umgekehrt; die Stadt sollte durch ihre öffentlichen Plätze, Parks und Alleen aufgewertet werden; das architektonische Erbe und dadurch die Identität der Stadt sollte bewahrt werden; über schlecht genutzte Flächen sowie über die Neunutzung der ersten Industriebrache der Stadt, der Lentille Terre Rouge, sollte nachgedacht werden.“7)

Viele Visionen und Vorschläge des Plans lesen sich aber auch heute noch wie eine To-do-Liste für die aktuellen und zukünftigen politischen Verantwortlichen. Hier nur einige Beispiele im Bereich der Notwendigkeit von Grünflächen u.a. zur Kühlung der städtischen Umgebung (teilweise illustriert durch den Ausschnitt aus dem Landschaftsplan auf dieser Seite): die Umgestaltung und Begrünung der innerstädtischen Escher Plätze, Straßen und Schulhöfe, Fußgängerbrücken zwischen Lallingen und Lankëlzerbësch oder zwischen Schlosspark und Lallingerberg sowie Galgenberg, Verbreiterung des Clair-Chêne-Waldes entlang des Bd Charles de Gaulle, Renaturierung des Dipbaches auf seiner ganzen Länge, Renaturierung der Alzette ab Boulevard Berwart, zu schaffende durchgehende Grünverbindungen auf zahlreichen innerstädtischen Achsen, Definieren des Außenbereiches der Stadt Esch sowie der Verbindungsstraßen zu den Nachbarorten durch Böschungen, Alleen, Baumreihen und Einzelbäume usw.8)

(Fortsetzung und Schluss folgen am 19./20. Juli 2025)

1) Jean Goedert, Viadukt, in: Stadtführer Geschichte und Architektur Esch/Alzette, Esch/Alzette, 2021, S. 370-371.

2) Stadtbauplan für Esch a. d. Alzette im Grossherzogt. Luxemburg, von Dr.-Ing. E. h. J. Stübben, in: Stadtbaukunst alter und neuer Zeit, VII/7, 1927, S. 127-130.

3) Nelly Moia, Es sollte ein Vorwort werden …, in: Nelly Moia, Für die Katz’, Esch/Alzette, 1999, S. 29.

4) Isabelle Pigeron-Piroth/Fernand Fehlen: La situation économique et sociale de la ville d’Esch-sur-Alzette. Analyse détaillée d’après le recensement de la population de février 2001. Rapport final du 17 octobre 2003, Esch-sur-Alzette 2003.

5) Lucien Steil, La reconstruction d’un quartier à Esch-sur-Alzette, in: Archives d’architecture moderne, 1981, n° 20, S. 64-73.

6) C. Müller/E. Knippschild/J. Wehberg, Ein Landschaftsplan für Esch-sur-Alzette, Luxembourg, in: Bauwelt 48 – Stadtbauwelt, 27. Dezember 1989, Jahrgang 80, S. 2316-2319.

7) Jean Goedert, 1985-2022. Einleitung: Von der Krise zur städtischen Erneuerung, in: Stadtführer (wie Anm. 1), S. 388-391.

8) Arbeitsgemeinschaft Garten- und Landschaftsgestaltung Müller/Wehberg/Knippschild unter Mitarbeit von K. Bröckmann, K. Louafi, Stadtentwicklungsplan Esch/Alzette. Teil III: Bericht zur Landschaftsentwicklung, unveröffentlichtes Manuskript, 1989. Vielen Dank an Daisy Wagner und Joé Birsens von der Division du développement urbain der Stadt Esch, die mir die Dokumente zum Landschaftsplan von 1989 zur Verfügung stellten und mir bei den Nachforschungen geholfen haben.

De Maart

De Maart

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können