Nach 1900 setzten sich die Bevölkerungsexplosion und die Ausdehnung der Stadt Esch/Alzette fort. 1906 wurde Esch/Alzette vom Gesetzgeber in den Rang einer Stadt erhoben, der Staat gab ihr damit den symbolischen Titel zurück, den Esch bereits im Mittelalter innegehabt hatte. Innerhalb von 20 Jahren verdoppelte sich die Einwohnerzahl fast und stieg von 11.060 Personen 1900 auf 16.522 im Jahr 1910 sowie, nach einer Verlangsamung aufgrund des Ersten Weltkriegs, auf 21.208 Personen im Jahr 1922 an.

Die Bedeutung der Stahlindustrie für das soziale Gefüge in Esch nahm nach 1900 noch weiter zu. Mit der Errichtung des dritten Hüttenwerks durch die Gelsenkirchener Bergwerks-AG1) in Esch (der Adolf-Emil-Hütte mit sechs Hochöfen, Stahlwerk und Walzwerken) sowie der Modernisierung und Vergrößerung der Metzeschmelz und dem Zuzug von Tausenden von Bauarbeitern und Hüttenleuten überstieg die Zahl der Hüttenarbeiter die der Grubenarbeiter. Im September 1913 waren in den drei Escher Hüttenwerken 3.624 Arbeiter beschäftigt. Die Gelsenkirchener stellte viele deutsche Arbeiter ein. 1914 überstieg bei den Ausländern die deutsche Gemeinschaft in Esch zahlenmäßig die italienische.

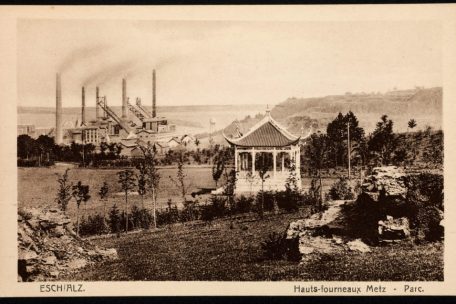

Bau der Adolf-Emil-Hütte

Mit dem Bau der die Landschaft überragenden Adolf-Emil-Hütte (1909-1912) und der Zerstörung des Eichenwaldes (dem Escher Bösch) durch die Gelsenkirchener im Westen der Stadt erreichte Esch seine heutige Morphologie, die größtenteils von der Eisen- und Stahlindustrie geprägt war: im Südwesten (Brasseurschmelz/Aachener Hütte, 1919 nach dem Verkauf der deutschen Werke2) in Hauts Fourneaux d’Esch Terre rouge umbenannt), im Osten (Metzeschmelz, 1912 in Usine d’Arbed Esch umbenannt) und im Westen (Adolf-Emil-Hütte der Gelsenkirchener Bergwerke, 1919 in Usine de Belval umbenannt), von Hüttenwerken und Schlackenhalden eingekreist, die durch Eisenbahngleise miteinander verbunden waren, sowie von Eisenerzgruben im Süden.3)

Diese Entwicklung war mit einer großen Herausforderung verbunden: Wie konnten die politischen Akteure die industrielle Ausdehnung, die urbane Entwicklung und das Bevölkerungswachstum in der neuen Metropole des Erzbeckens organisieren und meistern? Wie in anderen schwerindustriellen Regionen stellte sich die enorme Aufgabe grundlegender Infrastrukturentwicklung, es war gleichsam nötig, eine „moderne“ Stadt zu erfinden. Von der traditionellen Verwaltung einer Ortschaft, die zwar Kantonshauptort, aber ländlich geprägt war, musste zu einer effizienten Verwaltung übergegangen werden, die imstande war, zahlreiche Herausforderungen zu bewältigen: Bildungsangebote für eine wachsende Schülerzahl, Wohnungsbau, Organisation des Gesundheitswesens und der öffentlichen Hygiene, öffentlicher Transport, Netzwerke der Wasser- und Energieversorgung usw.

In Anbetracht der Vielzahl an Aufgaben, die es zu bewältigen galt, stellte die kommunale Verwaltung einen maßgeblichen Faktor dar. Allerdings steckte sie im Hinblick auf den Umfang dieser Aufgaben noch in den Kinderschuhen. Im Jahr 1903 verfügte sie über lediglich 16 Mitarbeiter – bei einer Bevölkerungszahl von mehr als 10.000: einen Sekretär, einen Finanzbeamten, einen Büroangestellten, einen Kommissar und zwei Polizeibeamte, einen Gemeindearchitekten, einen Flurhüter, einen Förster, einen Straßenarbeiter, einen Maschinisten und einen Hilfsmaschinisten für die Wasserversorgung, einen Inspektor und einen Aufseher für den Schlachthof, einen Chorleiter und einen Totengräber.4) Im Laissez-faire-Liberalismus des 19. Jahrhunderts hatte es unter der Herrschaft der agrarischen, landbesitzenden Oberschicht sowie des industriellen Unternehmertums wenig Planung und wenig Gemeinde- oder Staatsverwaltung gegeben.

Einfluss der neuen Mittelschicht

Entscheidend wurde in dieser Phase der Einfluss und die Aktivität der neuen Mittelschicht, die sich im Kontext von Industrialisierung und Urbanisierung entwickelte. Durch die mit der Industrieentwicklung verbundenen technischen Dienstleistungen entstanden neue Arbeitsplätze, Berufe und Gelegenheiten, sich zu beteiligen. Man benötigte nun Ingenieure, Vorarbeiter und Techniker, die industriellen Unternehmen hatten Bedarf an Angestellten. Auch in der Stadt selbst war es nötig geworden, den Dienstleistungssektor auszubauen. Man brauchte weitere Kaufleute für den Einzelhandel, Wirte, Hotelbesitzer und weitere Angestellte im Handels- und Dienstleistungsbereich, aber auch Vertreter akademischer und professioneller Berufszweige: Architekten, Ärzte, Apotheker sowie technisch geschulte Eisenbahn- und Bankangestellte. Der öffentliche Sektor und das Bildungswesen entwickelten sich ebenfalls, was zu einer wachsenden Zahl von Staatsbeamten, Grundschullehrern sowie – nach 1900 – Gymnasiallehrern führte. Nach und nach traten die Vertreter dieser sozioprofessionellen Gruppen in den Gemeinderat ein. Am Ende des 19. Jahrhunderts genossen bei den Frauen neben der Tätigkeit als Lehrerin neue Berufe ein gewisses soziales Prestige (Krankenschwester, Kindergärtnerin, Verkäuferin); sie sollten aber erst mit der Einführung des allgemeinen Wahlrechts für Frauen und Männer in Luxemburg 1919 Mitspracherecht bekommen. Der Bau von Hüttenwerken und das enorme Wachstum der Bevölkerung ließen einen hohen Bedarf an neuen Wohnungen entstehen, der wiederum eine neue soziale Gruppe, die Bauunternehmer, anzog.5)

Ganz oben auf der neu etablierten sozialen Leiter standen die großen Stahlbarone wie Léon Metz und Edmond Muller-Tesch (Arbed) und Rudolf Seidel (Gelsenkirchener). Es folgten Bauunternehmer wie der Belgier Alfred Lefèvre und der Luxemburger Nicolas Biwer oder Großkaufleute wie der Deutsche Jakob Rosenstiel-Schwarz und der Luxemburger Daniel Buchholtz.

Zur gleichen Zeit intensivierte sich das gesellschaftliche Leben, das alle Bevölkerungskreise einbezog.6) Ein örtlicher Händlerverband wurde 1904 gegründet. Die erste Metallarbeitergewerkschaft wurde 1903 nach den ersten Wahlen für die Krankenkassen ins Leben gerufen, die durch das Krankenversicherungsgesetz für Arbeiter und kleine Angestellte aus dem Jahr 1901 eingeführt worden waren. 1904 schloss sich diese Gewerkschaft in Esch und Differdingen dem Deutschen Metallarbeiterverband an. Bereits 1899 hatten der Eisenbahner und Freidenker Aloyse Kayser, der sozialistische Abgeordnete Dr. Michel Welter und der Schneidermeister Jean Schaack-Wirth das Escher Volksblatt gegründet, die erste sozialistische Tageszeitung. Luxemburgische, italienische und deutsche Sozialisten organisierten von 1903 an jährlich am 1. Mai Umzüge, dies vor allem in Esch. Zugleich entstand eine Bewegung von katholischen Arbeitervereinen. Die Libre Pensée war in Esch ebenso präsent wie die Alliance française. 1916 wurde in Esch der Luxemburger Berg- und Hüttenarbeiterverband gegründet, der sozialistische, katholische und liberale Strömungen in einer ersten großen Stahlarbeitergewerkschaft zusammenführte. Die Proletarisierungstendenzen, die durch die Verschlechterung der Versorgungslage im militärisch von Deutschland besetzten Luxemburg im Ersten Weltkrieg verstärkt wurden, hatten zu einer verstärkten Mobilisierung und Organisation der Arbeiterklasse geführt.7)

Spätestens 1909 meldeten sich die Vertreter der neuen Mittelschicht sowie der Arbeiterschaft zu Wort und wollten an der Macht beteiligt werden. Um es in den Worten von Jacques Maas in seinem Artikel zur Geschichte des städtischen Krankenhauses zu formulieren: „Die fünfunddreißigjährige Ära Metz neigte sich langsam aber sicher ihrem Ende zu. Die Unzufriedenheit wegen der autoritären Führung der Gemeindeangelegenheiten, der Verschleppung von wichtigen infrastrukturellen Projekten, wie die öffentliche Wasserversorgung und Kanalisation, urbanistische Planung und eben die Krankenhausfrage, führten dazu, dass die Gemeindewahlen von Oktober 1908 Léon Metz eine glatte Niederlage brachten. (…) Unter Führung des Industriellen Armand Spoo gewann die linksliberale Oppositionsliste diese Wahlen haushoch.“8) Armand Spoo, der neue Bürgermeister, war Inhaber eines Eisen-Konstruktions-Ateliers und Sohn des Escher Industriellen und ersten sozialdemokratischen Abgeordneten Caspar Mathias Spoo. Jules Joerg, Schöffe, war Arzt – er war 1896 nach Esch gekommen –, radikal-sozialistischer Freidenker und Vorstandsmitglied des Escher Volksbildungsvereins. Der zweite Schöffe, Nicolas Hoffmann-Schaedgen, war zuerst Lehrer, dann Inhaber einer Holzhandlung und eines Sägewerkes in Esch sowie Förderer eines Mädchengymnasiums in Esch. Jean Schaack-Wirth, der 1901 die sozialdemokratische Partei mitgründete sowie 1903 die sozialistische Zeitung Der Arme Teufel und von 1905 bis 1928 ohne Unterbrechung im Gemeinderat war, unterstützte diese linksliberale neue Mehrheit in wichtigen Dossiers.

Société d’initiative et d’embellissement

Die Vertreter dieser neuen Mittelschicht setzten nicht nur wichtige infrastrukturelle, soziale und bildungspolitische Projekte durch. Sie widersetzten sich auch den mächtigen Stahlbaronen, wenn es um umweltschädigende Maßnahmen der Industrie ging. Eine zentrale Rolle spielte hier die 1901 gegründete Société d’initiative et d’embellissement (Verschönerungsverein, SdIE), deren Sekretär und Moderator der Escher Stadtarchitekt Paul Flesch (1870-1955),9) zugleich einer der führenden Luxemburger linksliberalen, antiklerikalen und frankophilen Intellektuellen, zusammen mit dem Ingenieur und Direktor der Escher Mine der Collart-Brüder, André Koch (1849-1932), war. Die SdIE griff in die urbane Planung ein, mit dem Ziel, die Industriestadt zu begrünen.

Als Rudolf Seidel, der deutsche Direktor der Hütte Esch der Aachener und ab 1907 der Gelsenkirchener im Dezember 1908 den Gemeinderat um den Verkauf des Escher Bösch bat, um dort ein integriertes Hütten- und Stahlwerk zu errichten, versprach er, dass die Stadt weder durch Lärm noch durch Staub belästigt werden würde. Insbesondere die Schlackenhalde würde in einen Nachbarort verlegt werden. Doch im Juli 1914 beantragte die Gelsenkirchener Gesellschaft mit Unterstützung der Luxemburger Regierung die Genehmigung, eine Halde am Lankhelzerweiher im Norden der Stadt einzurichten, kaum 300 Meter vom geplanten städtischen Krankenhaus und der im Bau befindlichen Dellhoeh-Grundschule entfernt.10)

Paul Flesch, der 1911 und ein zweites Mal 1914 in den Gemeinderat gewählt worden war, war über die empfindliche Vernachlässigung von Umweltbelangen empört und begann am 23. Januar 1915 mit einem Plädoyer gegen die Erstickung der Stadt durch die Industrie. Zu Beginn charakterisierte er diese Angelegenheit als das wichtigste Dossier, mit dem sich der Gemeinderat jemals befasst hätte. Er erinnerte an die Versprechungen, die Direktor Seidel gemacht hatte. Er beschwor seine Ratskollegen, die Ausdehnungslinien einer Stadt, die sich ständig vergrößern soll, im Auge zu behalten: „Hier muß nun betont werden, daß Esch sich nur nach jener Seite ausdehnen kann, die man uns verschließen will. Im Westen haben wir die Adolf-Emil-Hütte, im Süden stoßen wir an die Grenze, im Südosten sind wir eingeengt durch den Galgenberg, im Nordosten durch die ARBED; es bleibt schließlich nur mehr der Norden und der Nordwesten als letzte Möglichkeit. Das Projekt, das Gelsenkirchen verfolgt, steht mithin in direktem Widerspruch zu den wirtschaftlichen und hygienischen Verhältnissen der Stadt Esch.“12) Mit der Unterstützung des Arztes und späteren Leiters des städtischen Krankenhauses, Nicolas Schaeftgen, und gegen die Positionierung der Ratsmitglieder Donnersbach und Barblé, die beide Angestellte der Firma Gelsenkirchen bzw. der Arbed waren, gelang es Flesch, den Gemeinderat und den Bürgermeister und Weinhändler Jean-Pierre Michels davon zu überzeugen, die Genehmigung für den Bau einer zusätzlichen Schlackenhalde auf dem Gebiet der Stadt Esch zu verweigern. Dies war eine Conditio sine qua non der weiteren urbanen Entwicklung der Stadt.

„Eine neue Straße im Brill“

Insgesamt ist das Wirken des ersten Escher Stadtarchitekten Paul Flesch, gebürtig aus Diekirch, als zentral anzusehen. Als Flesch 1900 nach Esch/Alzette kam, war er von der sich ausbreitenden Stadt, dieser „mushroom-city“ (Zitat Flesch), fasziniert. Im Jahr 1901 wurde er vom Gemeinderat zum Gemeindearchitekten ernannt, eine Position, die er bis 1910 innehatte.

1902 legte er seinen „Entwurf für eine neue Straße im Brill“ vor. Indem er die rue de l’Alzette als breite und lange Handelsarterie konzipierte, sich an Paris orientierte und diesen Boulevard sowie seine Parallel- und Querstraßen als ein Ganzes sah, schuf er das moderne Stadtzentrum von Esch/Alzette. Der alte Kern der Innenstadt war durch enge Straßen, fehlende Fluchtlinien, die Größenunterschiede der Gebäude sowie durch ein Durcheinander kleiner Tagelöhner- oder Handwerkerhäuser, rustikaler Bauernhäuser und Geschäftshäuser geprägt. Die Alzettestraße, die erst 1923 auf ihrer gesamten Länge diesen Namen erhielt, und die angrenzenden Straßen stellte sich Flesch gerade, breit und von öffentlichen Plätzen geprägt vor.

Sie bilden aufgrund der Anordnung ihrer Gebäude bis heute ein harmonisches städtebauliches Ensemble, das durch die Perspektiven überrascht, die sich dem Blick eröffnen, und hinsichtlich des architektonischen Reichtums seiner Fassaden in Luxemburg einzigartig ist. Diese zeichnen sich nicht nur durch die verschiedenen Neo-Stile des Historismus aus, sondern auch durch den Jugendstil, später Art déco und Modernismus.

Die Pflanzung von Linden- und Kastanienalleen im Stadtzentrum (auf öffentlichen Plätzen) und am Stadtrand (an der rue Large, am Friedhof, entlang des Boulevard de la Gare) sowie die Umwandlung kleinerer Plätze in blühende Squares vervollständigen dieses Werk. Diese Pflanzungen wurden mithilfe des Verschönerungsvereins angelegt. Mit Paul Flesch hielt der „pittoreske Urbanismus“ (Jean-Jacques Cartal) der Belle Époque Einzug in die industrielle Umgebung der Roten Erde.12) Flesch führte die Blockrandbebauung ein, die es im alten Dorf nicht gegeben hatte, ebenso wie die Aufstockung der Eckgebäude. Ein weiteres neues Element, das Paul Flesch in der Escher Innenstadt fördert, sind Häuser mit Vorgärten zur Straße. Es handelt sich um bürgerliche Häuser, die malerische Ensembles in einer grünen Umgebung bilden (rue de l’Alzette, der Boulevard entlang des Bahnhofs, rue du Fossé, rue Pasteur usw.). 1912 folgte die Errichtung des neuen Stadtparks auf dem Galgenberg, wieder auf Initiative von Paul Flesch, von André Koch und ihrem Verschönerungsverein.

Die Einrichtung eines regelrechten Bau-, Ingenieur- und Planungsamts und seiner Besetzung durch einen Architekten, einen Ingenieur und einen Landvermesser nach 1912 sollten diese Errungenschaften des ersten Stadtarchitekten fortführen.

(Fortsetzung folgt am 21. Juni)

1) Siehe hierzu Denis Scuto, Die Adolf-Emil-Hütte, in: Stadtführer Geschichte und Architektur Esch/Alzette, Esch/Alzette, 2021, S. 140.

2) 1919 wurden die Hüttenwerke der Gelsenkirchener in Esch an ein französisch-belgisch-luxemburgisches Konsortium verkauft, die Société métallurgique des Terres Rouges, mit dem französischen Stahlkonzern Schneider-Creusot, Arbed und der Banque de Bruxelles als Hauptaktionären.

3) Christoph Knebeler/Denis Scuto, Belval. Passé, présent et avenir d’un site luxembourgeois exceptionnel (1911-2011), éd. par Agora et l’Université du Luxembourg, Esch-sur-Alzette, 2010.

4) Denis Scuto, 1901-1918 Die Erschaffung einer Stadt. Einleitung, in: Stadtführer (wie Anm. 1), S. 76.

5) Suzana Cascao, Laying the foundation of a modern city. Bourgeois middle-classes in Esch-sur-Alzette (1842-1922), PhD-Thesis, University of Luxembourg, 2024, S. 184 f.

6) Wer in Esch um 1910 eintauchen möchte, sollte folgendes Werk von Jérôme Quiqueret lesen: Tout devait disparaître – Histoire d’un double meurtre commis à Esch-sur-Alzette à la fin de l’été de 1910, Mersch, capybarabooks,2022, S. 50.

7) Ben Fayot, Sozialismus in Luxemburg. Von den Anfängen bis 1940, Luxembourg, 1979 ; Fabian Trinkaus, Arbeiterexistenzen und Arbeiterbewegungen in den Hüttenstädten Neunkirchen/Saar und Düdelingen/Luxemburg (1880-1935/40). Ein historischer Vergleich, Saarbrücken, 2014; Daniel Richter, Grüne Mauern und der Mythos der „ausgebliebenen Proletarisierung“. Periphere Arbeiterstraßen in der industrialisierten Kleinstadt Esch/Alzette (Luxemburg) zwischen Urbanität und Ruralität (1890-1935), PhD-Thesis, Universität Luxemburg, 2024.

8) Jacques Maas, Ein städtisches Krankenhaus für die Industrie-Metropole Esch?, in: Mutations. Mémoires et perspectives du Bassin Minier, 12/2022: Gesundheitswesen im Bassin Minier. Beiträge zu einer Geschichte des Gesundheitswesens im Süden Luxemburgs (1870-2020), 2022, S. 77-100.

9) Denis Scuto, Paul Flesch (1870-1955), architecte de la ville et bâtisseur de sa liberté, in: 100 Joer Esch. 1906-2006, Luxembourg, 2005, S. 60-71.

10) Vgl. Scuto (wie Anm. 1), S. 69 f.

11) Stadt Esch an der Alzette: Abgekürzter Sitzungsbericht über die Stadtratssitzungen, Sitzung vom Samstag, 23. Januar 1915, Archives de la Ville d’Esch.

12) Antoinette Lorang, Inventaire architectural de la Ville d’Esch-sur-Alzette, Esch-sur-Alzette, 1990-1991 (unveröffentlichtes Manuskript).

De Maart

De Maart

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können