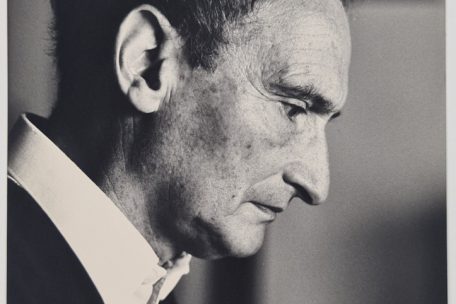

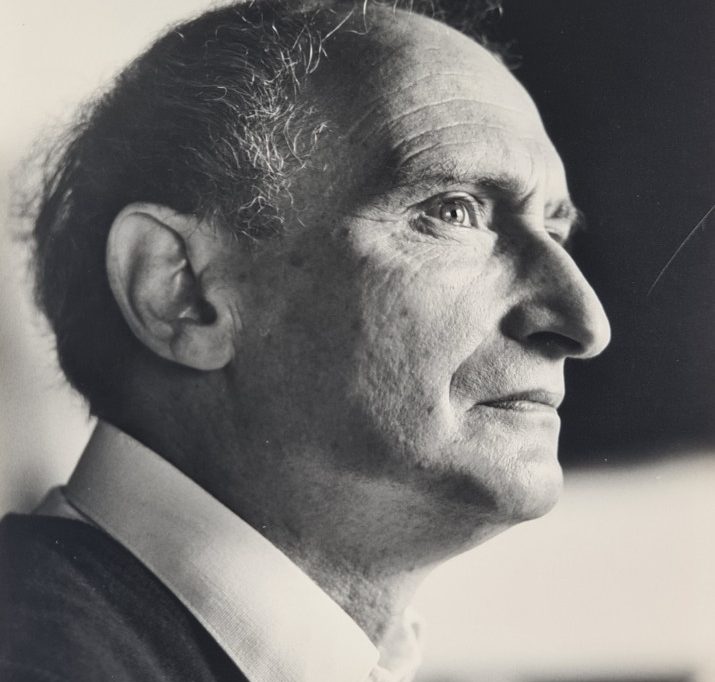

Er war einer der Stillen im Lande, und doch gingen von Luxemburg die entscheidenden Anstöße für seine Laufbahn aus: der Komponist Victor Fenigstein. In der Schweiz gebürtig und dort ausgebildet, erhielt er 1948 nach einem Wettbewerb eine Professur für Klavier am Konservatorium der Stadt Luxemburg zugesprochen und hat bis zu seiner Pensionierung Legionen an Pianisten unterrichtet. 1949 zeigte er sich in einem Festkonzert zum 100. Todestag von Chopin mit dessen Klavierkonzert f-Moll. Die angezielte Virtuosenkarriere wurde jäh unterbrochen, als sich Anfang der 1950er erste Anzeichen einer Multiplen Sklerose einstellten.

Nachdem Fenigstein schon in seiner Studienzeit Talentproben geboten hatte, sattelte er auf die Komposition um. Dabei ist ihm der Sender RTL Luxemburg, der damals ein eigenes Sinfonieorchester unterhielt, ein Steigbügelhalter gewesen: zahlreiche Tonbandaufnahmen, auch unter Leitung des Komponisten. Permanent war Fenigstein im Luxemburger Musikleben präsent. Noch in seiner Spätzeit konnte er sich 2001 mit seinem Hauptwerk „Die heilige Johanna der Schlachthöfe“ in einer Koproduktion des Théâtre national du Luxembourg mit einem Schweizer Ensemble in der Escher Kulturfabrik zeigen. Im Rahmen einer Geburtstagsehrung wurde 2005 sein Orchesterwerk „Musikalische Augenblicke (Die Amsel)“ in einem Konzert des Orchestre philharmonique du Luxembourg aufgeführt. Damals erschien auch eine Fenigstein-Biografie unter Mitarbeit von Luc Deitz von der Bibliothèque nationale im Kairos-Verlag von Friederike Migneco. 2011 wurde Fenigstein der Verdienstorden des Großherzogtums Luxemburg verliehen. Sein Nachlass ist in der Bibliothèque nationale verwahrt.

Für Marianne

Victor Fenigstein hat trotz der Behinderung durch fortschreitende Multiple Sklerose ein imponierendes Lebenswerk vorgelegt. Bis in seine letzten Lebensjahre hinein ist er schöpferisch tätig gewesen; als er den Stift nicht mehr zu halten vermochte, mittels Computerbeistand. Seine Ehefrau Marianne geb. Sigg war ihm eine treue Gefährtin. Die erste Begegnung schon Anfang der 1940er in gesellschaftskritischen Diskussionsrunden am Zürcher Gymnasium; umgehend entstanden die „18 Lieder von Victor für Mara“. Fortan wurde sie zur Adressatin zahlreicher Werke.

Das Streicherstück „Mara-(im)pulse“ benennt den geliebten Menschen in seinem Dasein – dem „Puls“ – und hebt die Aktivität, die von ich ausgeht – den „Impuls“ – hervor. Beides stehe, so Fenigstein, im Laufe des langen gemeinsamen Weges in seinem Leben an vorderster und hintergründigster Stelle. Von Haus aus Juristin, hat Marianne Fenigstein über das Rassestrafrecht in Nazideutschland promoviert; später war sie als Dolmetscherin für die Europäische Union tätig. Hochbetagt verwaltet Marianne Fenigstein weiterhin den Wohnsitz in Moutfort.

Politische Kompositionen

Als Fenigstein krankheitsbedingt nach und nach das Klavierspiel aufgeben musste, war das erste Zentralwerk, noch auf dem Krankenbett begonnen, eine Kantate nach Texten von Paul Éluard. Der spanische Bürgerkrieg ist hier thematisiert; doch soll darüber hinaus der damals zwischen Ost und West wütende Kalte Krieg angeprangert werden. Fortan wird dies Fenigsteins Schaffensgrundsatz sein: in der Musik aktuelles Geschehen zu spiegeln und womöglich darin einzugreifen. Angestrebt ist die Einheit von politischer und künstlerischer Progressivität. In den 1950ern ging damit Luigi Nono voran – bezeichnenderweise vertonte er fast zeitgleich Éluards „La Victoire de Guernica“! Fenigstein hat damals Nonos Propheten Hermann Scherchen konsultiert. Aber die Éluard-Kantate hatte es, nicht zuletzt der Politisierung wegen, schwer; erst 1999 konnte in der Église paroissiale in Bissen die vollständige Uraufführung stattfinden.

Auch das Großwerk „Études concertantes ‚i muratori‘“, 1967 vom RTL-Orchester unter Leitung des Komponisten eingespielt, folgt dieser Spur. Hier sind die Schicksale italienischer Gastarbeiter thematisiert – Ausgangspunkt ist ein Grubenunglück im belgischen Marcinelle. Als Soloinstrument fungiert das Violoncello; aber entgegen dem Titel bricht es nicht etwa virtuos aus, sondern wird in rhetorischen Figuren quasi zum „Sprechen“ gebracht, Fenigstein spricht gar von der Funktion eines Evangelisten. Zeitdokument wie Anklage auch in „Seventeen Millions“, von der Luxemburger Gesellschaft für Neue Musik als CD ediert. Der Titel spielt auf eine Bilanz des Kinderhilfswerks Unicef der UNO an, wonach 1978 mehr als 17 Millionen Kleinkinder an Hunger oder mangelnder Versorgung verstorben sind. Dies wird durch Texte von Peter Weiß (Auszüge aus seiner Dokumentation zum Auschwitz-Prozess) bis hin zu John Milton kommentiert. Das Werk ist dem Philosophen Ernst Bloch, Verfasser von „Das Prinzip Hoffnung“, gewidmet.

Monumentalwerke

In der Spätphase Fenigsteins stehen sich zwei Monumentalwerke gegenüber: das „Singespiel“ nach Brechts „Die heilige Johanna der Schlachthöfe“ und die Gesamtvertonung der 154 Sonette von William Shakespeare. In seiner Zürcher Zeit hatte Fenigstein Brecht in den „Lundis“ der Brecht-Förderin Renata Bertens-Bertozzi kursorisch kennengelernt; er vertiefte sich in seine Theorien und hat mit der Gefährtin Marianne zu einer französischen Übersetzung der „Fünf Schwierigkeiten beim Schreiben der Wahrheit“ angesetzt. Anfang der 1980er gelang ihm das Husarenstück, von Helene Weigel, der gestrengen Nachlassverwalterin, die Rechte für eine Vertonung von „Die heilige Johanna der Schlachthöfe“ zu erlangen. Es sollte keine „Veroperung“ sein; vielmehr steht das Wort im Mittelpunkt – Brechts Vorlage ist bis in das letzte Komma hinein bewahrt. Daraus entspringt der historisierende Gattungsbegriff „Singespiel“. Als Vision auch ein womöglich unkonventioneller Aufführungsort: Fabrikhalle, Schlachthaus, öffentliche Plätze. Insofern war die glanzvolle Uraufführung 1986 in Brechts Geburtsstadt Augsburg ein Kompromiss, und eine neue, werkgerechte Inszenierung wäre angezeigt.

Im Fenigsteins Werkkatalog schließt die Vertonung der 143 Sonette von Shakespeare unmittelbar an. Das Projekt hat ihn bis in seine späten achtziger Jahre hinein beschäftigt: Einer Fassung mit verschiedenen Instrumenten folgte eine zweite mit Gesang und Klavier. Im Shakespeare-Jahrbuch 2002 ist das Werk ausführlich analysiert. Eine Gesamtaufführung steht noch aus. Überhaupt ruht vieles von Fenigstein noch im Verborgenen. Entdeckungen würden sich lohnen – zumal sein Werk im Musikverlag Boosey & Hawkes und durch Kommentare (Pfau-Verlag Saarbrücken 2013) bestens erschlossen ist. Dem so stillen, 2022 mit 97 verstorbenen Luxemburger Komponisten wäre neue Resonanz zu wünschen.

Mehr über Victor Fenigstein

Auf bnl.public.lu: „Zwischen Musik, politischem Engagement und Multipler Sklerose. Zum 100. Geburtstag von Victor Fenigstein“ (Marlène Duhr)

Zweiteiliger Podcast auf omanut.ch: „Es drängte mich einfach zur Musik hin“ und „Komponieren, um mir von der Seele zu schreiben, was mich bewegt“ (Gabriela Kaegi)

De Maart

De Maart

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können