Albert Santer wurde am 8. Mai 1917 in eine sozialistische Arbeiterfamilie hineingeboren. In Paris und Brüssel machte er eine Ausbildung zum Bäckergesellen. Dabei kam er in Kontakt mit geflohenen deutschen Emigranten. In Luxemburg versuchte er vergeblich, sich innerhalb der sozialistischen Arbeiterjugend gegen den Faschismus einzusetzen. Daraufhin entschied er, sich aktiv im spanischen Bürgerkrieg gegen die Truppen von General Francisco Franco zu engagieren. Im November 1936 erreichte er, mithilfe der belgischen Union socialiste anti-fasciste, die spanische Stadt Barcelona.

Der Faschismus breitet sich aus

In Spanien hatten zahlreiche Generäle versucht, die Regierungsmacht gewaltsam an sich zu reißen und die Spanische Republik zu stürzen. Die spanische Regierung entschied sich, gegen den Militärputsch vorzugehen und mit Waffengewalt die Demokratie in Spanien zu verteidigen. Neben regulären Truppen wurden auf republikanischer Seite zahlreiche Arbeiterverbände und Gewerkschaften bewaffnet. Sowohl die Republikaner wie auch die Putschisten konnten auf internationale Unterstützung zählen: Die Republik wurde durch die Sowjetunion und durch über 40.000 Freiwillige, die sogenannten Internationalen Brigaden, unterstützt. Die aufständischen Generäle konnten hingegen auf die Hilfe zahlreicher rechtsextremer und ultra-katholischen Bewegungen zählen, darunter das faschistische Italien und das nationalsozialistische Deutschland.

In Barcelona war Albert Santer kurzzeitig Mitglied einer anarchistischen Freiwilligenbrigade. Währenddessen versuchte die luxemburgische Regierung, auf Bitten seiner Familie, ihn zur Rückkehr zu bewegen. Der junge Escher weigerte sich und traf daraufhin auf einige seiner deutschen Freunde aus Brüssel. Albert Santer entschied, sich seinen Freunden anzuschließen, und wurde Mitglied einer Internationalen Brigade, dem Thälmann-Bataillon.

Die Grausamkeit des Kriegs

Im Februar 1937 erlebte Santer seinen ersten Kampfeinsatz am Fluss Jarama bei Madrid und wurde verletzt. Erst im Mai 1937 konnte er wieder zu seiner Einheit zurückkehren. Im April 1937 wurde in Luxemburg ein Gesetz gestimmt, das die Teilnahme am Spanischen Bürgerkrieg unter Strafe stellte. Das Gesetz wurde jedoch nicht rückwirkend angewandt, sodass es Santer nicht betraf. Nach seiner Genesung nahm Albert Santer an den mehrmonatigen und blutigen Kämpfen in Brunete und Teruel, im Nordosten des Landes teil.

Die Serie

In der Rubrik „E Bléck duerch d’Lëns“ liefern die Historiker*innen André Marques, Julie Depotter und Jérôme Courtoy einen facettenreichen Blick auf verschiedene zeitgeschichtliche Themen.

Währenddessen wurde Santer Zeuge grausamer Kriegsverbrechen. Ab Juli 1938 fanden am Fluss Ebro die letzten Kampfeinsätze der Internationalen Brigaden statt, um den kompletten Kollaps der Republik zu verhindern. In der Hoffnung auf stärkere Unterstützung der Westmächte England und Frankreich löste die spanische Regierung am 28. September 1938 die Internationalen Brigaden offiziell auf. Im April 1939 endete der Spanische Bürgerkrieg mit der Niederlage der Republik und dem Aufbau einer autoritären Diktatur unter Francisco Franco.

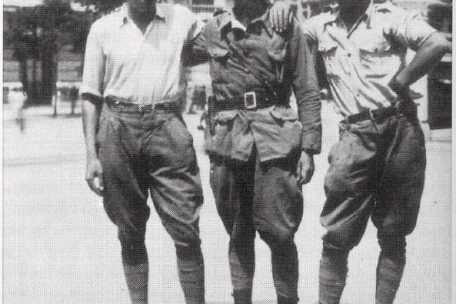

In Spanien kämpften über 100 Luxemburger Einwohner auf Seiten der Republik, wovon mindestens 18 ums Leben kamen. Die Rückkehr der Überlebenden nach Luxemburg – sofern ihnen dies überhaupt gestattet wurde – gestaltete sich jedoch als sehr schwierig. Am 24. Oktober 1938 wurde Albert Santer feierlich in Paris empfangen und kam mit zwei weiteren Mitstreitern am 25. Oktober wieder in Esch/Alzette an. In Luxemburg war an einen ähnlichen Empfang kaum zu denken, da der Kriegseinsatz auf Seiten der Republik abfällig bewertet wurde. Die Freiwilligen wurden als „kommunistische Elemente“ von der Regierung Dupong verfolgt. Sichtlich enttäuscht durch die fehlende Unterstützung und Verachtung in Luxemburg reiste Santer weiter nach Brüssel, wo er seine Arbeit als Bäckergeselle wiederaufnahm.

Die „Spanienkämpfer“ im Visier der Nationalsozialisten

Die oftmals aus dem politisch linken Milieu stammenden „Spanienkämpfer“ wurden auch von den Nationalsozialisten verfolgt. Mit der Besetzung Luxemburgs durch die Wehrmacht nahm auch hierzulande die Jagd nach den sogenannten „Rotspanienkämpfer“ zu. Zuerst wurden die italienischstämmigen Freiwilligen nach Italien ausgewiesen und dort zu Gefängnisstrafen verurteilt. Ab November 1940 wurden auch die luxemburgischen Freiwilligen von der Gestapo festgenommen und brutal verhört. Während einigen die Flucht gelang, wurden etliche in Gefängnisse, Zuchthäuser oder in Konzentrationslager verschleppt, darunter auch ins Konzentrationslager Hinzert, bei Trier. Fast 15.000 der „Spanienkämpfer“ wurden in deutsche Konzentrationslager verschleppt. Albert Santer entkam dieser Verfolgung, da er sich bis zum Ende des Krieges in Brüssel aufhielt.

Der anstrengende Weg zur Anerkennung

„Ech fannen et eng Ongerëchtegkeet, dass déi Spueniekämpfer, déi deemols hiert Liewen op d’Spill gesaat hunn fir géint den Faschismus ze kämpfen, bis haut vergiess sinn ginn. […] Elo loossen ech mech mol gäeren iwwerraschen wat d’Zukunft eis dan elo soll bréngen.“

So äußerte sich Albert Santer in einem Interview bezüglich der Anerkennung der „Spanienkämpfer“ in Luxemburg. Die soziale Ausgrenzung hielt auch nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges weiter an. Erst 1997 folgten detaillierte Nachforschungen des Historikers Henri Wehenkel und das „No Pasaran“-Monument in Düdelingen wurde errichtet. Im Jahr 2000 wurden die drei letzten überlebenden Kämpfer, darunter auch Albert Santer, von Staatsminister Jean-Claude Juncker für ihren damaligen Einsatz ausgezeichnet. Drei Jahre später folgte die Aufhebung des 1937 erlassenen Verbots zur Teilnahme am Bürgerkrieg.

Am 12. Februar 2021 entschied die Regierung unter Xavier Bettel, die „Spanienkämpfer“ für ihren Kampf gegen den Faschismus mit einer Gedenkplakette an der Gëlle Fra zu ehren. Die Plakette wurde im Dezember 2021 feierlich angebracht. Demnächst könnte auch die offizielle Anerkennung der „Spueniekämpfer“ als „Résistants“ folgen. Albert Santer und seine Kameraden sollten die meisten dieser Anerkennungen jedoch nicht mehr miterleben. 2007 verstarb Albert Santer, der Letzte der „Spanienkämpfer“, im Alter von 90 Jahren.

De Maart

De Maart

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können