Unmittelbar nach seiner Amtseinführung setzte Gauleiter Gustav Simon den Hebel der Angleichung Luxemburgs an die Verhältnisse des „Altreichs“ bei der Einführung der Judengesetzgebung an: Die Verordnung über Maßnahmen auf dem Gebiet des Judenrechts vom 5. September 1940 definierte in Anlehnung an die Nürnberger Rassegesetze, wer künftig als Volksfeind verfolgt wurde; während die zeitgleich erlassene Verordnung über das jüdische Vermögen in Luxemburg jeden im Bereich des Chefs der Zivilverwaltung in Luxemburg ansässigen Juden dazu verpflichtete, „sein gesamtes in- und ausländischen Vermögen nach dem Stand vom Tage des Inkrafttretens dieser Verordnung anzumelden und zu bewerten.“1) Den als Juden Verfolgten wurde im Anschluss in zweifacher Ausgabe ein vierseitiges „Verzeichnis über das Vermögen von Juden“ zugestellt, in dem die „Anmeldepflichtigen“ bis zum Jahresende minutiös ihre Vermögensverhältnisse offenlegen mussten.2)

Täterstruktur und Opferperspektive

Der Pionier der Holocaust-Forschung Hans Günther Adler, der als einziger seiner Angehörigen den Holocaust überlebte, bezeichnete die ausgefüllte Vermögenserklärung als „das deutlichste äußere Symbol für diesen mit Raffinement betriebenen Vorgang bürokratischer Umständlichkeit“. Die Vermögensverzeichnisse vereinten „die Härte der Verfolger, die voller Eifer bei der Sache waren, mit der Qual für die Vertriebenen in einem dokumentarischen Akt“.3) Alf Krüger, Ministerialrat im Reichswirtschaftsministerium und latenter Antisemit, bezeichnete die den Vermögensverzeichnissen zugrundeliegende Verordnung im Altreich als „Bindeglied und Wegbereiter zu der völligen und endgültigen Entjudung der deutschen Wirtschaft“.4) Die Vermögensverzeichnisse ermöglichen der historischen Forschung eine differenzierte Analyse der Enteignungsmechanismen auf mehreren Ebenen. Sie ermöglichen die Rekonstruktion individueller Vermögensverhältnisse und sozialer Netzwerke, während sie zugleich die bürokratischen Strukturen und organisatorischen Abläufe offenlegen, die diese Enteignung systematisch steuerten. Dadurch wird letztlich die Verbindung zwischen individuellen Schicksalen und institutionellen Akteuren sichtbar, sodass die Vermögensverzeichnisse in meiner Forschung erstmals als vorrangige historische Quelle betrachtet werden.

Die Vermögensverzeichnisse sind einerseits ein Instrument der Verfolgung und Ausdruck der Täter-perspektive, andererseits aber auch eine der letzten Möglichkeiten der Opfer, ihre eigene Realität zu artikulieren. Sie spiegeln nicht nur die zwangsweise Erfassung jüdischen Eigentums durch das national-sozialistische Regime wider, sondern auch die Annahmen und Strategien der Verfolgten in Bezug auf deren Verwendung. Insbesondere aus dem „Altreich“ nach Luxemburg geflüchtete jüdische Verfolgte schienen davon auszugehen, dass die Angaben vor allem zur Erhebung weiterer Zwangsabgaben, ähnlich der „Sühneleistung“ für „die feindliche Haltung des Judentums gegenüber dem deutschen Volk“, die den Juden deutscher Staatsangehörigkeit nach den Novemberpogromen von 1938 auferlegt worden war, genützt würden.

Der Fall Kurt Henius

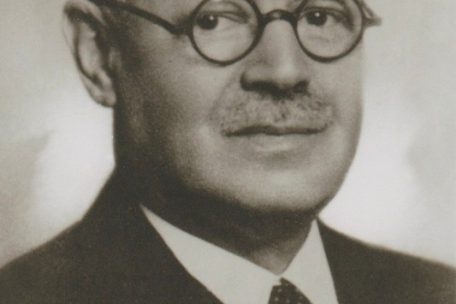

Die Erwartung spiegelt sich mitunter in einem Schreiben des nach der nationalsozialistischen Machtübernahme von der Berliner Charité beurlaubten außerordentlichen Professors Kurt Henius. In einem außergewöhnlichen Zeugnis wandte sich Henius direkt an die Abteilung IV-A des Chefs der Zivilverwaltung und erklärte, er „besitze kein Vermögen. In Deutschland habe ich vor meinem Weggang im Januar 1939 alle meine Abgaben, wie sie vorgeschrieben waren, bezahlt (Reichsfluchtsteuer und Abgabe wegen der Ermordung des Herrn von Rath). Ich verließ mein Vaterland, da ich unter den entwürdigenden Nürnberger Gesetzen als guter Deutscher nicht weiter leben wollte“. Henius bat in seinem Gesuch um Befreiung von den Nürnberger Gesetzen, dies wohl, weil er zwar aufgrund der Rassengesetze als Sohn zweier „volljüdischer“ Elternteile als Jude galt, aber in einer „Mischehe“ mit der katholischen Madeleine Latarse lebte.5) Henius werde, so sein Schreiben abschließend, „nach dem Krieg, wenn mein erwähntes Gesuch nicht genehmigt wird, wieder mein Vaterland verlassen müssen, um Aufnahme in einem Lande zu finden, wo man meine Vaterlandsliebe und mich als Deutschen [sic] Kulturträger achtet. Ich bitte daher, mir Entwürdigendes zu ersparen, soweit es im Bereich des Möglichen liegt!“6)

Der Fall Kurt Henius illustriert die eingangs beschriebene Ambivalenz eindrücklich: In seinem Vermögensverzeichnis verband er die Erklärung seiner Besitzlosigkeit mit dem Verweis auf bereits geleistete Zwangsabgaben und einem Gesuch um Befreiung von den Nürnberger Gesetzen, gestützt auf seine biografischen Umstände und seine Selbstwahrnehmung als loyaler deutscher „Kulturträger“. Diese Perspektive verdeutlicht, dass die Vermögensverzeichnisse nicht nur als Quellen zur Rekonstruktion der Enteignungsmechanismen und bürokratischen Strukturen dienen, sondern auch einen Zugang zu den individuellen Erfahrungen und Strategien der Verfolgten eröffnen, die innerhalb des repressiven Systems noch um ihre Würde und Handlungsspielräume rangen.

1) Chef der Zivilverwaltung in Luxemburg, Verordnungsblatt für Luxemburg (Jahrgang 1940), Luxemburg 1940, S. 10-13.

2) In diesem Beitrag wird aus Gründen der Lesbarkeit das generische Maskulinum verwendet. Es dient allein der sprachlichen Vereinfachung, ohne eine Wertung oder Ausschließung zu implizieren.

3) Adler, Hans Günther, „Der verwaltete Mensch“. Studien zur Deportation der Juden aus Deutschland, Tübingen 1974, S. 562.

4) Krüger, Alf, „Die Lösung der Judenfrage in der deutschen Wirtschaft.“ Kommentar zur Judengesetzgebung, Berlin 1940, S. 211.

5) Wehenkel, Henri, Kurt HENIUS (1882-1947), Madeleine LATARSE (1897-1977), in: „Mémorial digital de la Shoah au Luxembourg“, URL: https://memorialshoah.lu/fr/story/0038-henius-kurt (Stand: 03.12.2024).

6) Archives nationales du Luxembourg, FIN-18052, Déclarations sur la fortune intitulées „Verzeichnis über das Vermögen von Juden“ remplies par les membres de la communauté juive en 1940 sur ordre du Chef der Zivilverwaltung – lettre H.

Linda Graul ist Doktorandin am Luxembourg Centre for Contemporary and Digital History (C2DH) im Rahmen des Forschungsprojektes „Spolilux“ (Spoliation des biens juifs au Luxembourg). Ihre Dissertation, betreut von Professor Benoît Majerus, zeichnet den Prozess der finanziellen Enteignung während der Besatzung aus einer breit gefassten Perspektive nach.

Tageblatt-Serie „La spoliation des biens juifs“ (5)

Am 27. Januar 2021 unterzeichneten die Regierung des Großherzogtums Luxemburg und die jüdischen Gemeinschaften, vertreten durch das „Consistoire israélite du Luxembourg“, eine Vereinbarung zu ungelösten Fragen zur Enteignung jüdischen Besitzes im Zusammenhang mit der Shoah. Die World Jewish Restitution Organisation in Europa und die „Fondation luxembourgeoise pour la mémoire de la Shoah“ waren Mitunterzeichner dieser Vereinbarung zu den „Outstanding Holocaust Asset Issues“. In diesem Rahmen sind u.a. eine unabhängige akademische Forschung über die Enteignung jüdischen Eigentums während des Zweiten Weltkriegs im von den Nazis besetzten Luxemburg und eine Provenienzforschung über das mögliche Vorhandensein von Kunstwerken und anderen Kulturgütern, die den Juden geraubt wurden, in den folgenden Institutionen vorgesehen: Nationalmuseum für Archäologie, Geschichte und Kunst (MNAHA); Sammlungen der Villa Vauban-Kunstmuseum der Stadt; Nationalbibliothek von Luxemburg (BNL). Der Artikel von Linda Graul ist der fünfte in der Reihe, die das Tageblatt und das mit der Recherche beauftragte Luxembourg Centre for Contemporary and Digital History (C2DH) jeden Dienstag diesem Thema widmen.

Mehr zu diesem Thema:

– „Spoliation des biens juifs“ in Luxemburg während des Zweiten Weltkriegs – Die Arisierungs-Maschinerie

– Das Forschungsprojekt ProviLux – Lange Schatten der NS-Enteignung und Spoliation in der Geschichte Luxemburgs

– La Shoah à Luxembourg: 80 ans pour sortir du „flou“

– „Biens perdus sans collier“ – Les Deutsch: une famille de grands collectionneurs

De Maart

De Maart

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können