Leonard Cohen hat uns den Gedichtband „Die Flamme“ hinterlassen. Darin zeigt er sich nicht nur als Troubadour der Liebe, sondern auch als Melancholiker.

Von unserem Korrespondenten Roland Mischke

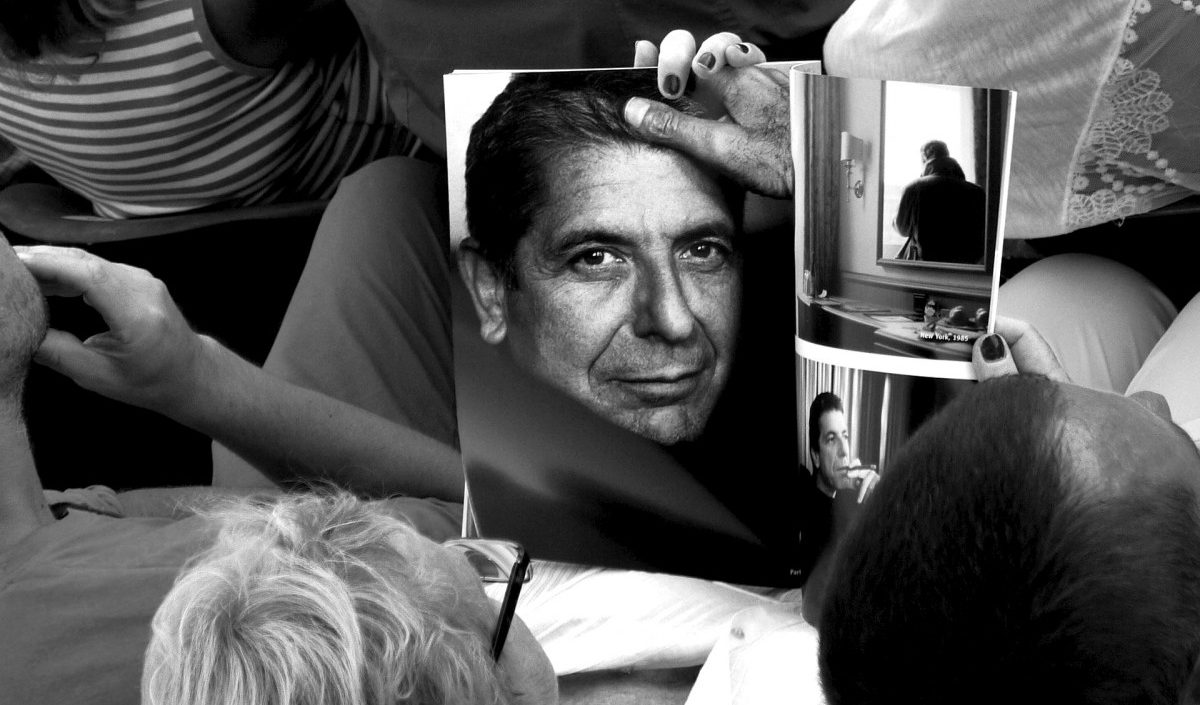

Trauer und Wärme, Sehnsucht und Schalk, und das alles überlagert sich ständig. So haben wir Leonard Cohen (1934-2016) in seiner Musik, vor allem bei seinen Auftritten, in Erinnerung. Das Intime, Persönliche wurde mit Erinnerungen aus dem kollektiven Gedächtnis gekreuzt. Dessen schämte sich Cohen immer ein bisschen. „Es fühlt sich falsch an, diesen Song zu schreiben und davon auch noch reich zu werden“, gestand er einmal. Deshalb heißt das zweisprachige Buch, außen edel schwarz gewandet, das englische Original links, die Übersetzung ins Deutsche rechts, „Die Flamme“.

Cohen, der Demütige, der aber auch kratzbürstig spotten konnte, hinterlässt kein Feuer. Ein Aufflammen genügt. „Hab Dank für den Tanz / Es war die Hölle und toll, es war groß / Hab Dank für alle die Tänze / Eins zwei drei, eins zwei drei eins“, heißt es in „Hab Dank für den Tanz“. Er schrieb das Gedicht für eine Frau, die er nicht für sich gewinnen konnte, weil sie schon zu einem anderen gehörte. Er kippt das Erlebnis in Melancholie, die war bekanntlich sein Markenzeichen.

„Bitte nicht stören“

Cohens Sohn Adam hat das Buch herausgegeben, „die letzten Arbeiten meines Vaters als Dichter“, schreibt er im Vorwort. Er habe Schmerzen gehabt, sein Körper war geschwächt. Das Schreiben lenkte ihn ab, es war „sein wahrhaftigster Lebenszweck“. In E-Mails an Freunde und Bekannte tippte Cohen in die Betreffzeile: „Bitte nicht stören.“ Schon in gesundheitlich besseren Jahren hatte er formuliert: „Religion, Lehrer, Frauen, Drogen, die Straße, Ruhm, Geld … nichts davon macht mich high oder verschafft mir die Linderung wie das Füllen von Seiten, das Schreiben.“ In der Erkenntnis, dass der Tod nahe war, steigerte sich das noch. Wir lesen die Gedichte eines Mannes, der bereits Abschied nahm.

Fragil ist das, empfindsam, auch ängstlich. Aber Cohen nimmt seinen Mut zusammen, erzählt von den Irrungen und Wirrungen seines Egos, von geplatzten Ideen, verlorenen Geschichten. Zuletzt musizierte er mit Anjani Thomas zusammen, seiner letzten Liebe. Da war er schon viel nüchterner als in seinen Sturm-und-Drang-Jahren. „Und ich werde ihren Gesang verbessern / Und sie wird meinen Text verbessern / Bis alles besser ist als fabelhaft / Dann hören wir es an / Nicht oft / Nicht jedes Mal gemeinsam / Aber dann und wann / Bis ans Ende unserer Tage.“

Multireligiosität

Adam Cohen erzählt, dass es im Leben seines Vaters ganze „Schubladen“ an Zetteln, Notizbüchern und Kladden gegeben habe. „Es gibt viele Themen und Wörter, die sich im Werk meines Vaters unaufhörlich wiederholen: gefroren, zerbrochen, nackt, Feuer und Flamme“, so der Sohn. Leonard Cohen kämpfte fortwährend mit dem Leben. Er war jüdischer Herkunft, aber ein multireligiöser Mensch.

Schon in seiner kanadischen Heimatstadt Montreal lebte er mit Christen und Buddhisten, später war er Zenmönch in der Nähe von Los Angeles. Er verstand seine Arbeit als „Mission G-ttes“, den Gedankenstrich setzte er als Ehrfurcht vor der jüdisch-christlichen Gottheit ein. Privat war er ein eher lässiger Typ. Was zur Folge hatte, dass er seine Vaterschaft nicht sehr ernst nahm, sich häufig verliebte und von einer Frau so ausnehmen ließ, dass er Millionen verlor.

Cohen ging es darum, eine poetische Stimme zu sein. Federico García Lorca und Ezra Pound waren seine literarischen Lehrer. Er wagte es, unvollkommen zu sein, um authentisch zu sein. Das gerade zeigt der Gedichtband, in dem sich auch scheinbar bedeutungslose Tagebuchnotizen finden.

Eine Riege deutscher Autoren hat die Texte übersetzt, darunter Nora Bossong, Kerstin Preiwuß und Marcus Roloff. Cheflektor war Christian Lux. Manche Werke wirken etwas verkünstelt, das verrät der Vergleich mit dem Ursprungstext.

De Maart

De Maart

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können