En octobre 1889, une partie significative de la population de Saint-Pétersbourg fut soudainement frappée par une forme de grippe inconnue. Les premiers cas en avaient été repérés quelques mois plus tôt dans le Turkestan russe, mais il avait fallu qu’elle atteigne la capitale de l’empire pour susciter l’intérêt de la presse. Cela allait bientôt lui valoir d’accéder à une notoriété mondiale sous le nom de „grippe russe“.

Au mois de novembre, elle se répandit en Scandinavie puis en Allemagne. Le mois suivant, elle était signalée à Paris et à Londres, mais aussi sur la côte Est des Etats-Unis ainsi que dans la province du Cap, en Afrique du Sud. En février 1890, elle faisait son apparition à Singapour, en mars en Indonésie, en avril en Australie et au Japon. Au mois de mai, elle avait atteint la Chine et, de là, elle se diffusa de nouveau en Asie centrale, où elle avait entamé son premier tour du monde à peine un an plus tôt.

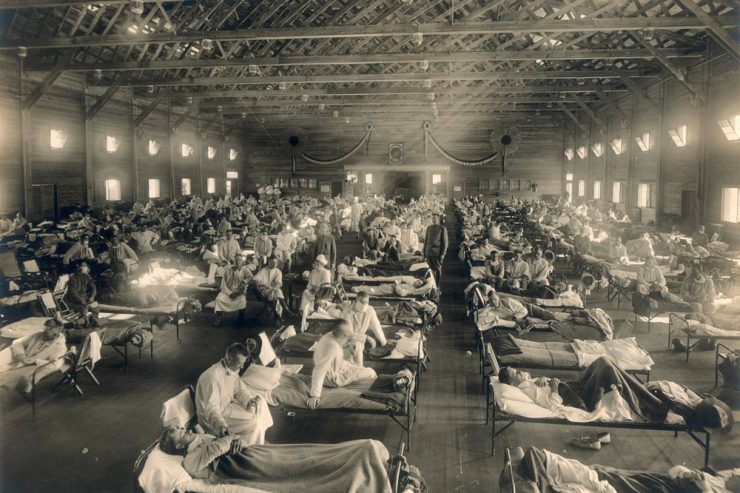

L’extrême contagiosité de la „grippe russe“ frappa tout autant que la formidable rapidité de sa diffusion. Huit semaines après son apparition dans leur pays, près de 60% des Suédois l’avaient contractée. Dans de nombreuses capitales, les hôpitaux furent submergés sous le nombre de malades. En France, l’armée dut installer des tentes dans les jardins des hôpitaux pour les accueillir. La situation était d’autant plus compliquée à gérer que de nombreux médecins et infirmières étaient tombés malades.

La „grippe russe“ frappe le Luxembourg

Le Luxembourg ne fut évidemment pas épargné par cette lame de fond. Dans un article du 14 janvier 1890 consacré à la situation à Grevenmacher, l’Obermosel-Zeitung notait: „Die Influenza oder Grippe sucht, wie es scheint, nach und nach jeden heim. Fast in jedem Hause sind eine oder mehrere Personen krank.“ 1 Le quotidien L’Indépendance luxembourgeoise dressait le même constat, tout en soulignant l’atmosphère que cette situation créait:

„La grippe triomphe sur toute la ligne: on ne parle pas d’autre chose, et nul n’imaginerait le nombre des réunions de toutes sortes qui ont été remises pour cause de grippe, ces jours derniers. Sans parler de grippes de commande et de celles que motive la peur, car jamais peut-être la peur, même au temps du choléra, m’assure-t-on, ne fut plus vive ni plus générale.“ 2

L’explication était probablement que, cette fois-ci, le lectorat plutôt bourgeois de ce journal libéral et francophone se sentit lui aussi menacé. Car contrairement au choléra, qui avait surtout fait rage dans les quartiers pauvres et insalubres, la „grippe russe“ se distinguait par son côté „égalitaire“, emportant des princes, des artistes ou des scientifiques.

Une deuxième vague

Au printemps, les contaminations se firent plus rares. L’infection était apparemment en train de s’éteindre; ne sévissait plus en tout cas qu’en quelques lieux lointains et exotiques. La surprise fut d’autant plus grande lorsqu’elle réapparut:

„La grippe qui achève son tour du monde et qui est en ce moment en Chine, a fait sur l’Europe un petit retour offensif“, pouvait-on lire dans L’Indépendance luxembourgeoise du 15 janvier 1891: „Quelques pays ont eu une queue d’épidémie et en France on en voit des cas bien isolés, bien bénins, mais assez caractéristiques pour qu’il soit facile d’y reconnaître l’influence de la grande maladie de l’an dernier. Elle imprime son cachet aux affections des voies respiratoires qui sont devenues fréquentes et meurtrières depuis cinq semaines. Elles ont élevé le niveau de la mortalité d’une manière sensible. On a enregistré à Paris 4.477 décès dans les quatre dernières semaines de 1890; les maladies respiratoires en ont causé 832 et la phtisie 850. Les pneumonies ont été, comme d’habitude, terribles pour les vieillards.“ 3

Aucun doute sur la nature du mal, il s’agissait du même que celui de l’an passé puisqu’il en avait toutes les caractéristiques. Il pouvait affecter les systèmes respiratoire, intestinal ou neuronal, provoquer une perte du goût et de l’odorat; il épargnait généralement les enfants et était surtout dangereux pour les plus de 60 ans. Ceux qui l’avaient contracté s’en remettaient dans la grande majorité des cas, bien que certains d’entre eux en gardaient longtemps après des séquelles: fatigue, troubles de la concentration, dépression.4

Une vague après l’autre

En janvier 1892, une nouvelle vague de „grippe russe“ s’abattit sur le Luxembourg. Ceux qui l’avaient déjà contractée n’étaient visiblement pas immunisés. Cela dit, certains observateurs, comme l’auteur d’un article paru le 26 avril 1892 dans l’Obermosel-Zeitung, soulignaient que la maladie semblait avoir perdu en virulence :

„Die Influenza hat uns zwar noch immer nicht ganz verlassen, aber ihre Heftigkeit und Ausbreitung hat doch so wesentlich abgenommen, dass das vollständige Erlöschen der Krankheit in der nächsten Zeit wieder zu erwarten steht. Wenn sich die Erfahrungen der größeren Epidemien, oder richtiger gesagt Pandemien der letzten 100 Jahre auch diesmal bewahrheiten, so sind wir wohl überhaupt an das Ende dieser Epidemie gelangt und können für längere Zeit, vielleicht für Jahrzehnte, von der Krankheit befreit bleiben.“ 5

Mais une fois encore, l’espoir d’une fin prochaine de la pandémie fut déçu par la suite des événements. Une nouvelle vague toucha le pays à l’hiver 1894. Elle ne fut pas moins sévère que les premières puisque, une fois encore, le nombre extrêmement élevé de malades qui avaient contracté la maladie au même moment menaça de paralyser le pays. L’Obermosel-Zeitung, aborda le sujet de manière légère dans son édition du16 janvier 1894:

„Schieren, 14. Januar. Die Influenza, die so manchen krank und ärgerlich macht, hat auch manchmal Gutes im Gefolge. Hier bei uns hat sie ein förmliches Wunder von Avancement fertiggebracht. Ein gewisser M. Sch., der um Weihnachten noch Fuhrknecht war, ist heute Stationsvorsteher hier. In drei Wochen machte er folgende Carriere: zuerst Eisenbahnarbeiter, dann garde-barrière und endlich Stationsvorsteher auf der Haltestation Schieren – natürlich alles als Ersatzmann.“ 6

La première pandémie véritablement mondiale

Selon une étude récente, la „grippe russe“ continua à sévir jusqu’à la fin de la décennie.7 Au total, elle aurait tué un million des 1,5 milliards d’humains qui vivaient alors. Dans l’absolu, c’était une hécatombe, mais mis en rapport avec le grand nombre de personnes infectées, le bilan fut au final modeste. Des scientifiques français de l’époque, se basant sur des statistiques des armées allemande, britannique et française, estimèrent que son taux de létalité se situait entre 0,1 et 0,28%.8

Elle fut la première pandémie véritablement mondiale, la première à sortir d’un bloc continental, même aussi vaste que l’Eurasie, pour se répandre sur l’ensemble des continents, dans un laps de temps très court. Cette progression fulgurante avait été rendue possible par la première mondialisation et la révolution des transports sur laquelle celle-ci reposait pour partie. Le rôle que les trains et les bateaux à vapeur jouèrent dans sa diffusion n’échappa d’ailleurs pas aux contemporains. Le quotidien L’Indépendance luxembourgeoise, remarquait ainsi en 1892:

„D’une façon générale, la grippe marche du Nord au Sud et de l’Est à l’Ouest, sa diffusion est limitée et réglée par la vitesse même des communications humaines: ainsi tandis qu’en 1780 elle met plus de six mois pour arriver de Saint-Pétersbourg à Paris, et qu’en 1837 elle franchit la même distance en six semaines environ, elle atteignit en 1889-1890 la vitesse des trains les plus rapides, mais sans jamais la dépasser.“ 9

La „grippe russe“ était-elle due à un coronavirus?

La „grippe russe“ fut aussi la première pandémie dont la presse écrite, alors en plein essor, rendit compte abondamment, suivant sa progression, commentant la disparition de ses victimes les plus célèbres. La première enfin à être méticuleusement documentée par des systèmes de santé en voie de modernisation. Pourtant, son souvenir finit par s’évanouir, vraisemblablement balayé par les tragédies du 20e siècle naissant et par cet autre fléau mondial, la „grippe espagnole“ qui, selon les estimations, fit entre 17 et 50 millions de morts.

Puis, au début des années 2000, avec l’apparition du SARS, des virologues commencèrent à s’intéresser davantage aux coronavirus. Il fut alors établi que l’un des quatre virus de ce type, endémique dans les populations humaines, l’OC43, était apparu à la fin du 19e siècle, probablement autour de 1890. La possibilité que la „grippe russe“ ait été causée par ce virus commença alors à être évoquée. Cette hypothèse a depuis été renforcée par les travaux des chercheurs danois Lone Simonsen et Anders Gorm Pedersen.10

Si la pandémie des années 1890, dont les caractéristiques ressemblent plus à celles du Covid-19 qu’à ceux de la grippe classique, était bel et bien due à un coronavirus, nous en saurions éventuellement plus sur ce qui nous attend encore. La pandémie actuelle pourrait réapparaître sous des formes plus ou moins virulentes jusqu’à la fin de la décennie, puis devenir comme OC43 un rhume saisonnier. Il ne resterait alors plus qu’à espérer que son souvenir ne soit pas, comme celui de la „grippe russe“, effacé par de plus grandes tragédies.

1 Obermosel-Zeitung, 14 janvier 1890, p. 2.

2 L’Indépendance luxembourgeoise, 10 janvier 1890, p. 2.

3 L’Indépendance luxembourgeoise, 15 janvier 1890, p. 2.

4 BRÜSSOW, Harald, “What we can learn from the dynamics of the 1889 ‘Russian flu’ pandemic for the future trajectory of COVID-19”, in : Microb. Biotechnol., (2021) 14(6), pp. 2244– 2253.

5 Obermosel-Zeitung, 26 avril 1892, p. 4.

6 Obermosel-Zeitung, 16 janvier 1894, p. 3.

7 BRÜSSOW, Harald, op. cit.

8 BRÜSSOW, Harald, op. cit.

9 L’Indépendance luxembourgeoise, 3 février 1892, p. 2.

10 BRÜSSOW, Harald, op. cit.

De Maart

De Maart

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können