Le salon de la bande dessinée indépendante SoBD qui s’ouvre à Paris en fin de semaine (29 novembre-1er décembre) marquera sans aucun doute un jalon dans l’histoire de la bande dessinée luxembourgeoise. D’abord, parce qu’il offrira un gros plan à sept artistes (de Marc Angel à Marion Dengler) et deux spécialistes luxembourgeois. Mais surtout parce que deux publications ambitieuses et réussies, qui lui sont directement liées, vont lui survivre: l’édition du premier album de Superjhemp en français et une histoire de la BD luxembourgeoise.

Cette dernière publication, coéditée par le festival, la maison PLG et l’association D’Frënn vun der 9. Konscht, situe les racines de la bande dessinée luxembourgeoise en 1868, année de la naissance du dessin de presse dans l’hebdomadaire satirique D’Wäschfra. Il identifie dans le numéro du 16 janvier 1869 ce qu’on peut légitimement considérer comme la première bande dessinée luxembourgeoise jusqu’alors connue. Cette synthèse réalisée sous la houlette des Luxembourgeois Claude Kremer et Lydia Alegria offre ensuite un vaste tour d’horizon, qui s’arrête longuement sur le travail du plus important caricaturiste dans l’histoire du pays Albert Simon, élève du peintre Pierre Blanc et caricaturiste pour De Gukuk à partir de 1923 puis du Tageblatt à partir de 1931. C’est aussi bien son parcours que son style qui sont analysés: „Il pratique la hachure comme le trait sobre, léger ou appuyé. Il peut offrir au lecteur des grandes images très étoffées, ou au contraire des portraits rapidement esquissés“, y lit-on.

La Revue, un moteur

Vendu au prix modique – et inhabituel pour le pays – de 13 euros, ce petit ouvrage très bien édité, subtil et riche en informations, souligne ensuite le rôle moteur de La Revue qui fera passer la bande dessinée luxembourgeoise dans une autre dimension. C’est elle qui, à partir de 1947, a lancé tous les dessinateurs jusqu’aux années 80, en commençant par Pe’l Schlechter à la fin des années 40. C’est elle qui a accueilli la bande dessinée légendaire „Mil“ (de 1952 à 1972), le Tintin luxembourgeois, qui mène la chasse aux criminels dans le pays, sorti de l’imagination de Gab Weis. Durant cette époque, la bande dessinée reste tributaire de la presse. „Les bandes dessinées sorties de la plume de Gab Weis au fil du temps représentent l’équivalent d’environ trente albums standard à 48 pages, mais elles ont uniquement paru dans des périodiques“, note Nicole Sahl dans le dictionnaire des auteurs luxembourgeois.

Le départ de Gab Weis en 1972 ouvre une décennie désignée comme „perdue“ quand la Revue cesse de jouer son rôle d’impulsion et que les tentatives de fanzine et revues – comme Pulps Magazine – échouent. Le lectorat est néanmoins abreuvé par des créations étrangères, comme Lucky Luke et Astérix, et des magazines comme Fluide glacial. Il faut en 1982 le retour de Mil sous la houlette du fils de son créateur, Serge Weis, pour redonner un nouvel élan. Le troisième épisode rédigé en luxembourgeois pave la voie à Superjhemp qui, en 1987, ouvre une nouvelle ère, celle de la deuxième génération.

Un super succès

En ces années 80, le support livre l’emporte sur le périodique, comme dans les autres pays. Et au Luxembourg, la loi de 1984 sur la langue donne une impulsion au luxembourgeois, pour la lecture duquel la bande dessinée devient un vecteur populaire. Les 10.000 exemplaires rapidement épuisés de la traduction d’Astérix par Lex Roth, à l’initiative de l’enseigne Cactus, indique la marche à suivre – en dix ans, Lex Roth a traduit neuf Astérix et sept Tintin. Mais c’est Superjhemp, d’abord publié en série dans La Revue puis en album, qui mérite tous les superlatifs.

Biberonné au journal de Tintin auquel son grand-père belge l’avait abonné quand il avait six ans, Lucien Czuga en 1986 tenait une rubrique humoristique dans l’hebdomadaire gratuit Weekend, quand on lui demande de faire une bande dessinée. Collectionneur de PV, l’idée est toute trouvée. Il alla trouver Roger Leiner, fonctionnaire au ministère de l’Economie et caricaturiste pour le Tageblatt, pour lancer une collaboration pour créer „Péchert“ (trois albums). Mais c’est une autre idée jaillie la même année qui va les occuper pendant plus d’un quart de siècle: la création d’un super héros sur le modèle de Superdupont français.

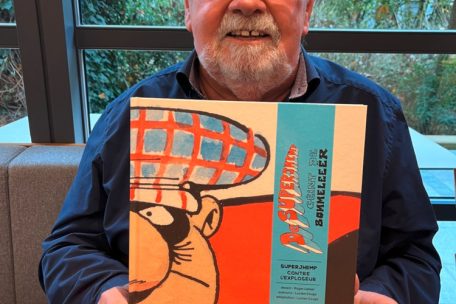

C’est sous ce dernier aspect, un juste retour des choses, que le premier tome du héros en forme de poire, „Superjhemp géint de Bommeleeër“ – vendu à 15.000 exemplaires et épuisé –, connaisse une réédition en français dans le cadre du salon SoBD. Les lecteurs français y découvriront Superjhemp lancé à la poursuite des terroristes de la principauté de Monastein – ruinée depuis que les banques qu’elle accueillait ont rejoint Luxebourg à la fiscalité plus avantageuse – qui tentent de contraindre le pays à abandonner sa place financière.

La réédition est enrichie de deux passionnantes contributions qui permettent de saisir le contexte national et international de cette création. L’alter ego de Superjhemp, Charel Kuddel, est „le stéréotype du petit bourgeois conservateur, dans le secteur protégé de l’administration publique. Il travaille au service des cas désespérés du ministère des Problèmes insolubles“, y analyse Claude Kremer. „Il incarne le noyau dur de la classe moyenne luxembourgeoise qui profite du système en vigueur et s’engage à défendre ses privilèges.“ Claude Kremer fait de l’existence et donc du succès de Superjhemp une conséquence de la concurrence économique par le personnel étranger qualifié dans le secteur bancaire et de la mise en avant du luxembourgeois comme élément de cohésion sociale. „La bourgeoisie s’était en effet emparée de l’idiome comme marqueur d’appartenance. Ceci se traduisit non seulement par un renouveau de l’intérêt pour l’histoire du pays et son patrimoine culturel, mais aussi par une augmentation considérable de la production culturelle en luxembourgeois dans tous les domaines“, note-t-il.

En donnant aux lecteurs français accès à Superjhemp, ils auront peut-être une image plus positive, plus rigolote du Luxembourg, bien que ça parle exactement des banques et de la fiscalité“

Lucien Czuga a pris beaucoup de plaisir à transposer son superhéros qui carbure à la cancoillotte en français, trouvant de nouveaux jeux de mots – le commissaire Dämps (le vrai s’appelait Rauchs) est devenu le commissaire Maigrelet ; les magasins Monnipol sont les galeries Lafaillite. Son acolyte, Roger Leiner, avait toujours pensé qu’il n’était pas possible de le traduire. Lucien Czuga pense qu’une telle publication peut aider à la paix entre les peuples comme il a aidé les Luxembourgeois à rire d’eux-mêmes. „Un Français moyen, quand il entend Luxembourg, pense au paradis fiscal, que sous sommes tous des voleurs qui engrangent l’argent des autres pour nous la couler douce. Ce qu’est un peu vrai aussi“, s’amuse-t-il. „La plupart ne savent pas que le L de RTL signifie Luxembourg. En leur donnant accès à cela, ils auront peut-être une image plus positive, plus rigolote du Luxembourg, bien que ça parle exactement des banques et de la fiscalité.“ Dans sa préface, Lucien Czuga explique aux lecteurs de „Superjhemp contre l’exploseur“ que les poseurs de bombes n’ont jamais été arrêtés parce que „ceux qui enquêtaient sur ces crimes étaient les mêmes qui les avaient commis“.

Claude Kremer détecte chez les pères de Superjhemp „une parfaite intuition des maux de la société luxembourgeoise“ et un emploi de „la satire de façon à stimuler le succès commercial de la série sans jamais lui aliéner des lecteurs“. Ce sont des „maîtres incontestables de l’art de l’équilibre“, écrit-il. A la différence de Superdupont, „Superjhemp n’est pas clivant“, acquiesce Lucien Czuga. „On n’a jamais voulu révolutionner le monde.“

C’est ainsi que Roger Leiner et Lucien Czuga ont pu vendre près de 200.000 exemplaires des 31 tomes de Superjhemp entre 1987 et la mort du premier en 2016. Et comme le film qui en fut tiré est le film luxembourgeois le plus vu (avec 70.000 entrées), le salon SoBD peut expliquer à ses visiteurs: „Petit pays voisin de la France, le Luxembourg dispose d’une ancienne tradition de bande dessinée qui se distingue de la franco-belge. Surtout, il connaît un phénomène éditorial impressionnant puisque le premier objet culturel du pays est une bande dessinée … dont on ignore tout en France.“

Pouvoir en vivre

Superjhemp, c’est aussi l’histoire d’un dessinateur luxembourgeois, Roger Leiner, qui réussit à vivre du dessin, ce qui sera un sujet des quatre tables rondes consacrées au Luxembourg durant le festival. Pour y arriver, il a dû accepter d’autres travaux, notamment de réaliser des cartes d’anniversaire et des portraits d’aïeux qu’on venait lui demander. „En se limitant au Luxembourg, on ne peut pas en vivre. Si tu veux en vivre, il faut avoir de l’ambition et se mesurer en France à trois cents autres dessinateurs. Or, il n’y en a que cinq ou six qui vendent des centaines de milliers d’exemplaires. Les autres végètent“, commente Lucien Czuga.

C’est d’ailleurs à ce moment de la réédition de la bande dessinée la plus vendue qu’un dessinateur luxembourgeois réalisa le plus grand exploit réussi depuis lors dans la bande dessinée. Avec „L’arnaque des nouveaux pères“, Antoine Grimée boxe dans la catégorie du premier Superjhemp en termes de vente, voire plus haut, en accédant à un marché bien plus grand. Pour ce qui est du genre, celui de l’enquête journalistique dont Etienne Davodeau est passé maître, il est le premier auteur national à emprunter cette voie.

Jusqu’à cette publication aux prestigieuses éditions Glénat, ses amis de Belgique, pour le charrier, faisaient mine de ne pas le croire quand il disait être dessinateur professionnel. Ses livres n’étaient distribués qu’au Luxembourg. Et même au pays d’ailleurs, Antoine Grimée avait l’impression que le livre était plus acheté que lu. Pour partager sa passion, et avoir des retours qui font grandir, il y a mieux. Désormais, il est pris au sérieux. Et ce pas de géant a pu être fait grâce à une rencontre lors de l’année culturelle à Esch-sur-Alzette, avec un des rares agents qui travaillent dans le milieu de la bande dessinée. Quand deux journalistes expérimentés, Stéphane Jourdain et Guillaume Dodin, se sont adressés à ce dernier pour illustrer leur nouvelle enquête sous forme de roman graphique, il leur a présenté Antoine Grimée.

Depuis l’obtention d’un master en narration à l’Ecole de recherche graphique de Bruxelles en 2016, Antoine Grimée a réussi à vivre de son art. Elle a coïncidé avec la création du festival Reset à l’abbaye de Neimënster, dont il est devenu l’affichiste. Il a commencé en parallèle une collaboration avec le Luxemburger Wort qui lui a toujours laissé carte blanche. S’il s’est laissé à faire de la publicité qui en est l’antithèse, c’est pour des mouvements et des valeurs qui lui sont proches („déi Lénk“ et Amnesty International notamment).

Il aura eu le temps de composer trois bandes dessinées luxembourgeoises avant „L’arnaque des nouveaux pères“, dans laquelle il illustre une enquête instructive qui démontre que derrière l’apparente égalité en train de se faire, les tâches sont toujours inégalement réparties. Les hommes s’occupent des activités les plus gratifiantes et visibles comme emmener les enfants à l’école ou jouer avec eux, mais la charge mentale de l’organisation reste chez les femmes. Avec le succès de „L’arnaque des nouveaux pères“, c’est désormais pour des projets français qu’il va travailler ces prochaines années. De quoi continuer à vivre de ce qui est devenue une manière de penser, une aide pour se concentrer, mais qui fut d’abord une pratique d’enfant pour se calmer. „Dans le dessin, je ne pense pas qu’il y ait un talent. Tous les enfants dessinent. Moi, je n’ai tout simplement pas arrêté“, expliquait-il récemment lors d’une soirée „One fine evening“ à Neimënster. L’histoire de la bande dessinée luxembourgeoise se poursuit.

A lire

„Histoire de la bande dessinée au Luxembourg depuis 1945“, par Claude Kremer et Lydia Alegria, APJABD 13 euros

„Superjhemp contre l’exploseur“, de Lucien Czuga et Roger Leiner, Patayo, 24 euros

„L’arnaque des nouveaux pères“, illustré par Antoine Grimée, éditions Glénat, 20,60 euros

De Maart

De Maart

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können