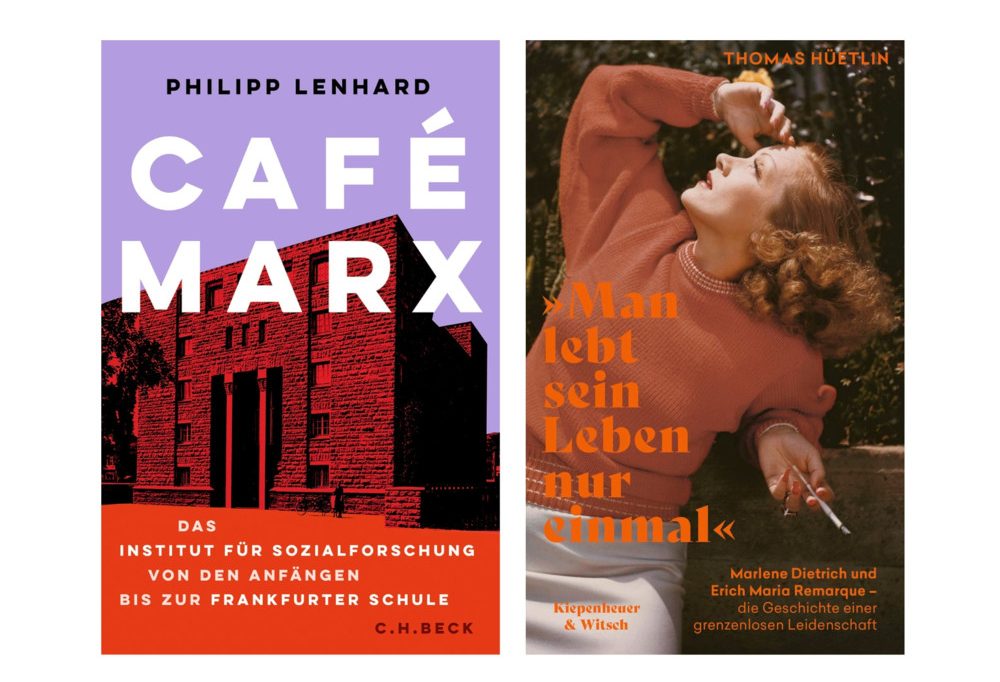

Philipp Lenhard: „Café Marx“

Im Sommer ging zwischen dem Krieg durch Russland in der Ukraine und der drohenden Wiederwahl von Donald Trump in den USA etwas unter, dass sich die Einweihung des Instituts für Sozialforschung in Frankfurt am Main zum hundertsten Mal jährt. Passgenau zum Jubiläum hat Philipp Lenhard die Geschichte der Forschungs- und Lehranstalt unter dem Spitznamen „Café Marx“ – der Spitzname wurde wegen der ideologischen Ausrichtung von Freund und Feind genutzt – veröffentlicht.

Für Leserinnen und Leser, die sich über die Bedeutung des Instituts weit über die Grenzen Deutschlands hinweg im Unklaren sind, sei angemerkt, dass spätestens mit der Ausformulierung der sogenannten Kritischen Theorie durch Max Horkheimer und Theodor W. Adorno (den neben Herbert Marcuse bedeutendsten Wissenschaftlern im Institut für Sozialforschung) in „Dialektik der Aufklärung“ 1947 die Verabschiedung vom vormodernen Denken in Analogien und die Hinwendung zu analytischen Erklärungsmodellen für die Welt als beschlossene Sache gelten konnte.

100 Jahre Institut für Sozialforschung

Philipp Lenhard: Café Marx: Das Institut für Sozialforschung von den Anfängen bis zur Frankfurter Schule. C. H. Beck Verlag, München 2024. 624 S., 34 Euro. Foto: C.H.Beck

Vor fünf Jahren publizierte Philipp Lenhard bereits eine Biografie über Friedrich Pollock, der „grauen Eminenz der Frankfurter Schule“. Wer sich systematischer an das Thema heranarbeiten will, dem sei vor allem aber Lenhards „Café Marx: Das Institut für Sozialforschung von den Anfängen bis zur Frankfurter Schule“ anempfohlen. In seiner „raum- und netzwerkgeschichtlichen Erzählung“ konzentriert sich der Autor nicht nur auf die engen Freundschaften von Horkheimer mit Pollock und Adorno, sondern nimmt auch Personen in den Fokus – „Mitarbeiter, Stipendiaten, Kooperationspartner, Verwaltungs- und Hausangestellte“ –, die bislang von der Forschung wenig wahrgenommen wurden, um so das Institut in Frankfurt, wie auch nach der Flucht vor den Nationalsozialisten in der Schweiz und den USA, als „lebendigen Ort des Austauschs und Konflikts zu begreifen“.

Auch wenn man heutzutage das immer noch existente, an die Frankfurter Universität angeschlossene Institut für Sozialforschung als bloßes „Rädchen im wissenschaftlichen Getriebe“ begreifen mag, kann die historische Bedeutung und der geistesgeschichtliche Rang der Institution kaum unterschätzt werden.

Thomas Hüetlin: „Man lebt sein Leben nur einmal“

Zum Ende der Filmfestspiele in Venedig 1937 trifft der Weltstar Marlene Dietrich, in Begleitung ihres offiziellen Entdeckers und Mentors Josef von Sternberg, auf Erich Maria Remarque, den Verfasser des Weltbestsellers „Im Westen nichts Neues“. Der Schriftsteller gibt sich galant, die Schauspielerin zeigt Interesse. Kurze Zeit später trollt sich von Sternheim und überlässt dem Konkurrenten das Feld.

Was dann geschah, bezeichnet der Verlag in der Werbung für Thomas Hüetlins Buch „Man lebt sein Leben nur einmal. Marlene Dietrich und Erich Maria Remarque – die Geschichte einer grenzenlosen Leidenschaft“ als Beginn einer der „wildesten Liebesgeschichten des 20. Jahrhunderts“. Dass es sich bei Hüetlins Protagonisten um zwei der markantesten Persönlichkeiten gleich mehrerer Epochen – Zwischenkriegs- und Nachkriegszeit – handelt, steht außer Frage. Der Autor hebt hervor, dass sowohl die Dietrich wie auch Remarque ihre Sozialisation hauptsächlich im Berlin der 1920er Jahre erfuhren. Eine phänomenale Aufbruchstimmung herrschte damals in dieser Metropole. Vor dem I. Weltkrieg als eisern angesehene gesellschaftliche Hürden waren zusammen mit der Herrschaft Kaiser Wilhelms II. gefallen.

Was vordem an Bürgerlichkeit erstrebenswert galt, wurde im nächsten Jahrzehnt als „bourgeois“ verachtet; Konventionen, wie der Treueschwur bei Eheschließung, auch von Remarque und von der Dietrich als spießig verlacht. Es ist kaum vorstellbar, dass sich die beiden nicht längst schon vor jenem Aufeinandertreffen in Venedig begegnet waren. Im illustren Berliner Nachtleben beispielsweise, wo der Besuch in zwielichtigen Kaschemmen zum guten Ton gehörte. Einmal soll Remarque erwähnt haben, dass ihm Marlene bereits 1930 über den Weg gelaufen sei. Also kurz nachdem sie mit dem Spielfilm „Der blaue Engel“, ihrer ersten Zusammenarbeit mit dem Regisseur Josef von Sternberg, ihren schauspielerischen Durchbruch erzielt hatte. Aber damals war die Dietrich auf dem Sprung in die USA und in eine Weltkarriere, die sieben Jahre später in Venedig dann beinahe schon wieder Geschichte war.

Strauchelnde Persönlichkeiten

Sieben Filme drehte Marlene Dietrich mit Josef von Sternberg als Regisseur. Dem „blauen Engel“ folgten „Morocco“, „Dishonored“ und vor allem „Shanghai Express“ als Kassenhits. Mit „Blonde Venus“ begann der Erfolg zu schwinden, danach wurden „The Scarlett Empress“ und schließlich „The Devil is a Woman“ 1935 eklatante Misserfolge. Wenige weitere Filme unter anderen Regisseuren vermochten der Laufbahn der Schauspielerin keinen Aufschwung zu geben. Hinzu sollte die demütigende Erfahrung kommen, dass das Paramount-Filmstudio seinen ehemaligen Topstar lieber ausbezahlen wollte, als noch einen Flop mit der Dietrich zu produzieren.

Thomas Hüetlin: Man lebt sein Leben nur einmal. Marlene Dietrich und Erich Maria Remarque – die Geschichte einer grenzenlosen Leidenschaft. Verlag Kiepenheuer und Witsch, Köln 2024. 352 S., 24 Euro. Foto: Kiepenheuer & Witsch

Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass bei der Affäre von Marlene Dietrich und Erich Maria Remarque strauchelnde Persönlichkeiten aneinander gerieten. Denn der Schriftsteller litt an einer Schreibblockade und kam auch sonst eher schlecht mit seinem Status als Bestsellerautor zurecht, der vor allem mit der Veröffentlichung eines Buches in zig Sprachen steinreich geworden war. Obwohl beide sich vom Selbstverständnis her als anti-bourgeois einstuften, litt ihre Liebschaft unter gegenseitiger Eifersucht. Zudem wollte sich Remarque nicht mit der Eingliederung in Marlenes eigenartiges Beziehungskonstrukt aus Tochter Maria, Ehemann Rudolf und dessen Geliebte Tamara Matul abfinden. Es kam zu ersten Verwerfungen, Beleidigungen. Und doch sollte die Dietrich auch Remarque mitsamt ihrem erweiterten Familienclan vor den Nazis in die USA retten. Dort verläpperte sich dann eine der angeblich wildesten Liebesgeschichten des 20. Jahrhunderts allmählich in Anforderungen, die der II. Weltkrieg auch einem sinkenden Filmstern wie der Dietrich abverlangte.

De Maart

De Maart

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können